「平成」から「令和」へ、3Dものづくりの未来(3DCAD/CAM/CAE)

平成の時代も終わり、新しい令和の時代が始まろうとしている。平成は2次元図面でのモノづくりから3次元データを活用した3Dものづくりへ大きくシフトした時代と言える。

人は製図板に紙を敷き、定規と鉛筆で線を描き設計図を書くことから、コンピュータ上に線を描き設計図をつくるようになり、今ではコンピュータ上に設計するモノそのものを立体としてモデル化し様々な検討を行っている。

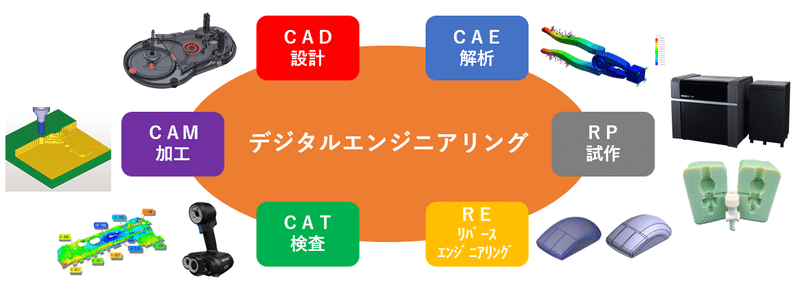

3次元CAD(Computer Aided Design)を使い3Dの設計データを作成し、CAE(Computer Aided Engineering)による強度解析、熱、流体などのシミュレーションを行い、3Dプリンタで試作品の造形、CAM(Computer Aided Manufacturing)による切削加工プログラムの作成、現物を3Dスキャンして品質検査、リバースエンジニアリングなど、3D技術の発展により、デジタルエンジニアリングによる3Dものづくりが進んだ。

平成の終わりには、ジェネレーティブデザインと呼ばれる、コンピュータが最適な形状を計算してくれる技術も進み、5軸切削加工、金属3Dプリンタ技術の発展もあり、ものづくりが大きく変わろうとしている。

令和になっても3Dものづくりは発展し続けることでしょう。さらに、IoT、ビッグデータ、AI(人工知能)などの技術も発展することで、モノづくりのノウハウを蓄積・分析評価し、より高度なものづくりが今後できるようになるだろう。

3Dものづくりの未来

そして、私が考える令和時代の新しい3Dものづくりは、ゲーム(CG)との融合である。CG技術はモノづくり技術以上に凄まじい発展をしてきている。

これまでCADとCGは別な技術でデータの受け渡しを行い作業をすることは、あまり行われていない。

だが、今後はCG技術をうまくモノづくりに取り入れることで、CADでは難しい作業を可能にする。CADではデータが重たくて動かない難しい作業もCGソフトにデータを変換して読み込むことで軽快に動かすことができたり、物理現象を再現することも可能なため、難しいCAE技術を使わずにシミュレーションができる場合もある。

3DCADで作成した3Dの設計データをゲームエンジンを利用することで、メガネのようなものを付けて様々な角度から軽快に形状を確認したり、大規模な設備設計などの3Dデータの場合には、ゲームのように設備の中を歩いてみたり、モノをつかんでみたりなどの検討ができる。

ゲームエンジンで今注目を集めているのが「Unity」である。多くの機能を無料で使うことができ、すでに大手自動車メーカーのトヨタなどは活用を進めている。

Unityで作成したデータをVR(Virtual Reality)やAR(Augmented Reality)技術を使い、開発している車のリアルなプレゼンテーションや工場現場のリアルな再現による作業者の教育などに活用されている。

令和の時代は、「ものづくり」と「ゲーム」の融合が進むことで、よりリアルなシミュレーションをより早く、安く行うことができ、平成以上により良いモノが生まれることでしょう。

ものづくりとゲームの融合に是非、注目してください。

令和時代の私の取り組みテーマの1つでもあります。

一緒にものづくり、人生を楽しみましょう!

noteを最後まで読んで頂き有難うございます。 東北の岩手県北上市で3DCAD/CAM/CAE、3Dプリンタ、3Dスキャナ、リバースエンジニアリング等、ものづくりエンジニアの育成、企業のサポートをしています。地方創生・地域活性化に取り組んでいます。よろしくお願い致します。