【定番をめぐる】vol.1-1清水寺|背景に見る、今に繋がる物語

まえがき

京都についてのコンテンツは、出尽くしているといっても過言ではない。

何かを読むと、あれこれどっかで見たことあるな、というのは

よくあることです。

ただ結構見かけるのは、理由や背景が書かれてないもの。疑問を持たずに、

スルーしてしまうことはわりとあります。

「ん?そもそもなんで?」と思ったことは、記していきたいと思っています。

そんな視点を持って、答えを見つけた時は楽しさ倍増です。そして、見える景色が変わっていき、新たな発見に繋がったりします。

なんとなく、見るのではなく、しっかりと見てみましょう。

もちろん、私の記事で全てを掘り切れるとは思ってもいませんし、きっと人によっては「これどっかで見たことあるな」になる方もいるとは思います。

ただ、新たな視点の提案とともに、皆さんの持っている豊富な経験や知識に、どう繋がって、より身近に感じてもらえるか、そこに繋げられるように意識したいと思います。

※もし情報にあからさまな間違いなどがありましたら、コメントに訂正いただけると大変助かります。

凡人による、名所案内

絶対的名所、清水寺。京都に来たら、もはや絶対といっていいほど訪れるはず。私も、修学旅行で来たような気がします。多分。

みたいな前置きもありふれたもの。

専門家でもなんでもない私から見て、何がすごいのか、大人になってから

面白いとおもった見どころを紹介していきたい。

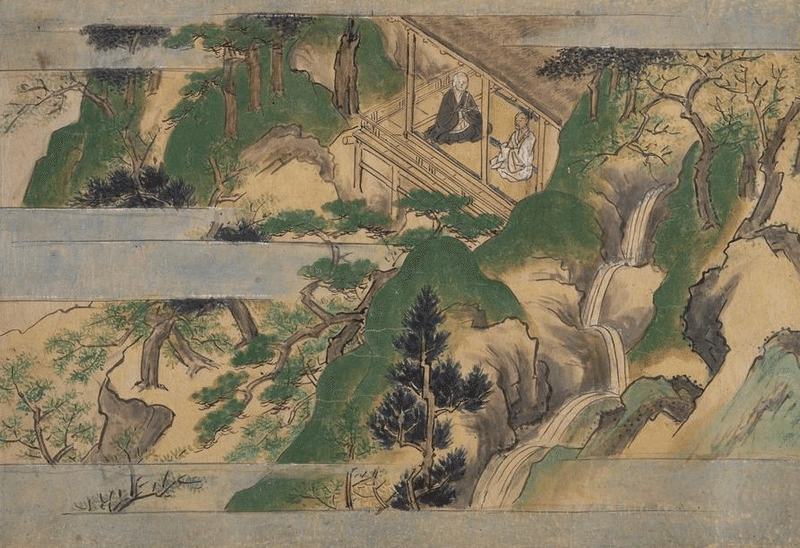

清水寺のはじまり

寺社仏閣に行ったときにまず見てほしいなと思うのは、

「いつここができたか?」ということ。

清水寺の開創は、778年といわれている。

京都が首都(平安京)になる、794年よりも前にできていたようだ。

そしてお寺の縁起には知らない僧侶や、仙人がたくさん出てくるわけだが、そんな始まりであるから、早々に読むのやめた!となるのも

とてもわかる。が、少しだけ我慢してみよう。

はじまりのお坊さん、「延鎮上人」

最初の主人公は、延鎮(えんちん)上人という坊さんみたい。

この方は、奈良で修行していたそうで、多分お偉いさんだろう。

奈良の唐招提寺の、玄昉上人という方の弟子の高弟とのこと。

玄昉上人は、遣唐使として717年に中国に渡り、無事に帰ってきて政治の

中枢で活躍した、とっても偉い人。

(一緒に唐に渡った阿倍仲麻呂は、帰国できずにまさかの唐にステイして皇帝の側近にまでなった、その賢さは計り知れない、有名な方だ。)

天の原 ふりさけ見れば 春日なる 三笠の山に 出でし月かも

偉い人の偉い弟子の優れた弟子は、偉い人、、、

そんな背景もあるお坊さんが、滝修行している仙人に出会い、そこに清水寺の元となる庵を作ったわけだ。(この滝が、今の音羽の滝といわれている。)

なるほど、修行していた場所が元になっているから、山にあるわけか。

そんな山で修行している人に出会ったのが、名前の語呂が良すぎることで

有名なあの人。

言いたくなる名前No.1 ?! 「坂上田村麻呂」との関係

それが、歴史嫌いの人でも覚えているであろう、坂上田村麻呂(さかのうえのたむらまろ)。征夷大将軍として活躍したことは、教科書にも出てきている。

そもそも彼が生まれた「坂上氏」は、武芸に優れたお家で、朝廷に仕えてきた一門だったそう。

歴史でわりとよく見かけるなぁと思うのは、偉人のお父さんがめっちゃ偉大というパターン。(平清盛の父親・忠盛だったり、アレクサンドロス大王・フィリップ2世だったり?)

それほどでもないかもしれないが、坂上田村麻呂の祖先、父親も代々結果を出していたようだ。(本筋から逸れてしまいますが、父親はクーデターの鎮圧や、あの絶倫巨根僧侶・道鏡による皇位簒奪未遂事件(宇佐八幡神託事件)後の解決に一役買っていた。)

ご先祖の努力があったからこそ、田村麻呂の代ですでに武門を担う名家というレールが敷かれていることがわかる。

というわけで、そんな彼が狩りの最中に延鎮上人と出会い、感銘を受けて「あなたのお寺作らせてください!」といって作られたのが、清水寺。

彼の昇進とともに、清水寺も大きくそして確実な基盤を作っていく。

平安初期の国家事業「蝦夷討伐」と、清水寺

彼と「征夷大将軍」のことを知るために、当時の時代背景を少しだけ。

時は、8世紀。まだ国家としての日本が、今の形になる前のことだ。

当時の天皇・桓武天皇の行った二大事業があった。

①平安京の造営=新・都市構想(平城京→長岡京→平安京への短期遷都)

②蝦夷(えみし)平定=東北地方の制圧による領土拡大(と金?)。

この②において、後に征夷大将軍に任命された坂上田村麻呂は歴史に名を

遺すほどの大きな貢献をした。

そもそも「征夷」=「夷」を「征討」するという意味。

「夷」の字は中国の思想で、中華の外側にいて朝廷に従わず、野蛮な民族の

ことを「夷狄(いてき)」(主に東の方角)と呼んでいたことに由来する。

東に敵がいないとそもそもこの役職は無く、当初は臨時職だったこの役職も、後に武家の棟梁を指すポジションに変わっていくのはまた別のお話。

通り過ぎがちな、蝦夷の慰霊碑

彼がまだ大将になっていない頃、阿弖流為(アテルイ)という蝦夷のリーダーによって朝廷軍は苦戦を強いられていた。

ただその後、征夷大将軍に任命された田村麻呂による遠征は成功し、

阿弖流為と副将・母礼(モレ)たちは降伏。田村麻呂は彼らを受け入れて、都へと還ることになった。

今後の統治のことを考え、阿弖流為たちの助命をお願いしたそうだが、

公家たちには聞き入れられず。

阿弖流為と母礼は、現在の大阪の枚方で処刑されたとのこと。(諸説あり)

清水寺には、そんな田村麻呂と阿弖流為との物語を伝えていくために建てられた顕彰碑がある。

建てられたのは、平安遷都から1200年目の、1994年。私の誕生年だ。

石は、岩手県の御影石。碑をよく見ると、東北地方の形を象っているのが

わかります。1000年の時を経て、東北と京都が仲直りをした瞬間?であろうか。

今回は、「清水寺のはじまり」の物語とそこに関わった人たち、時代背景について簡単に書いてみた。

引き続き次回でも、清水寺の見どころや雑学を発信していく。

見ている景色にどんな背景があったのか、関わった人たちの感情に思いを

めぐらせてみる。

そんな楽しみ方ができると、また見える景色への感じ方も変わってくると思う。

では、また次回に。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?