3D表現の歴史とテクノロジーを学び、コンピュータグラフィックの凄さを感じよう!2022年5月わくわく!テクノロジー講座

ダイジェスト動画

他のダイジェストをご覧になりたい方は、再生リストをどうぞ

面白そうだなと思った方は毎月実施していますので、ぜひ体験してくださいね。Googleフォームで最新の講座を受け付けています。

テクノロジー講座とは

テックアカデミージュニアのオンライン教室では、月に1度受講生向けにテクノロジー講座を実施しています。受講生の大半は小学校中学年〜高学年です。

普段はプログラミングを学んでいる子どもたちに向けて、少し広い視点で「テクノロジー」を紹介しています。過去の記事は、マガジンにまとめていますので、よければご覧ください。

5月テーマ:CGを学ぼう

2022年5月はCGについて、学びを深めました。

リアルな画像をどう作るのか?テクノロジーに触れる

Blenderというツールを使えばリアルな表現が可能であることを確認しました。私もこちらのYoutubeを見ながら実施に作ってみたものをお披露目しました。

子どもたちも、こんなものがコンピュータで作れるのか!!と大興奮

問い:コンピュータで立体を表現するとは?

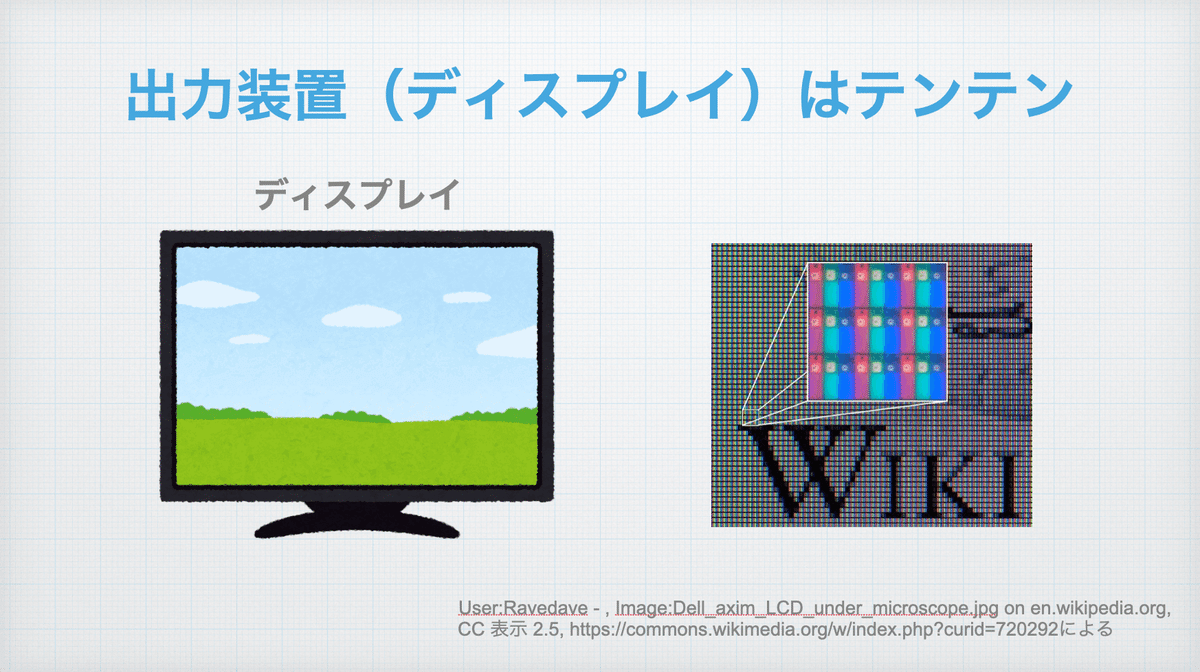

でも、よくよく考えると、フラットなディスプレイで奥行きを感じられる3Dを感じられるのってなぜなのでしょう?

「なぜ?」と考えるきっかけを子ども達に示し「好奇心」を持って自ら学ぶ姿勢を育みたいという想いが講義には仕掛けられています。

液晶ディスプレイは表示する画像を点ごとにRGBの値を調整して様々な色を表現しているとも言えることを確認しました。

遠近法

図工や美術の授業で学び、日常でも顔の大きさを少しでも小さく見せたい(笑)ために使っている「遠近法」は大昔から芸術(アート)として研究されてきました。

レオナルド・ダ・ヴィンチのモナ・リザや最後の晩餐など有名な絵画に見られる遠近法について学びを深めました。アートにも見方があるとより興味が湧きますね。

工業製図

さらに時代が進むと、世の中は工業化の時代を迎えます。産業革命やSociety3.0と呼ばれる時代です。この時代では、ものを正確に作るために必要だったもの...それが図面です。

図法が発展することで、3Dの物体を2D平面に表現、そしてその逆で図面から立体物を再現・制作することが可能になったようです。図法の確立には、数学者のガスパール・モンジェさんが一躍をかったそうです。

コンピュータを使った遠近法表現

さて、3Dをつくるための立体表現にはさまざまな技法や計算が必要であることを理解し、実践編です。今回用意した実践は2つです。

Scratchで簡単な遠近法に挑戦

遠近感は、遠くのものを小さく、近くのものを大きくが原則です。加えて、もの同士の重なりも大切になりますね。

重なりがないだけで、遠近感は感じられません。

重なりを調整するだけで一気に奥行きが感じられるようになりますね!

3Dオブジェクトのコーディング体験

テックアカデミージュニアではp5jsというライブラリを使ったコースを展開しています。

カリキュラムでは頻繁に使うことはありませんが、WebGLという技術と組み合わせて、わずか数行で3Dオブジェクトを表現することができます。講座内では少しだけコーディングに挑戦しました。

子どもたちの反応

3Dはやってみると簡単な仕組みではあるのですが、ソフト独特の操作感などがあり、最初のハードルが高いように思います。

テクノロジー講座を受けたからと言って、その難易度自体が変わることはないのですが、遠近法など身近な言葉や考え方を知り、現代技術とのつながりを知ることで「自ら学ぶ姿勢」が高まり、結果としてハードルの高さをものともせず、学びが進化するように感じています。

これからもテクノロジー講座を通して、子どもたちの好奇心に火をつける講座を展開していきます。

大切にしていること

私たちはテクノロジー講座を通して技術を以下の観点で伝えるようにしています。

・お子様の学びが現実社会とどう繋がっているのか

・過去の人が現在に何をもたらしてくれたのか

・未来を支える君たちが何をこれから考えるべきなのか

子どもの興味や好奇心の拠り所は、今現在の生活にあるはずです。そして現代生活でコンピュータは今や必需品です。

それでは、次回またお会いしましょう!