網を張る【小説】

雨音に揺れながら窓の外を見ている。朝から雨が降り止まない。ずいぶん前に脱ぎ捨てたスーツがまだソファにかかったまま、気が付けばずっと雨の外を見ている。

同期入社した連中は順調に出世街道を駆け上がっていく。一つ一つの些末な作業に引っかかり続ける俺を尻目に。時々バカにしたようなため息が漏れ聞こえてきたりして、遂に我慢の限界が来て、衝動的に手が出てしまった。オフィスに役員連中も丁度居合わせていたところで、誰が悪いかもハッキリと分かるシチュエーションで、言い訳はただの子どもじみたものにしかならなかった。

「一度家で頭を冷やしてこい」

上司のせめてもの温情で失業の憂き目だけは免れたが、みんなの前でいくら気に入らないやつだからとはいえ、殴ってしまったのは本当に大人げなかった、と雨音に揺られながら後悔の念が部屋に満ちていく。

大学を卒業して、一応大手のメーカーに就職した。白物家電、冷蔵庫やクーラー、洗濯機などを作るこの国有数の老舗メーカーだが、最近は時代の流れで家電そのものが昔ほど売れなくなり、インターネット内蔵だとか、AIだとかいろいろオプションを付けたりして、付加価値を高めようとしているが、発想そのものは昭和感漂うお寒い現状だな、と個人的には思ったりしている。大学時代はそれなりに自分探しをしたつもりだったが、結局は単位取るのに忙しいやら、たまたま入ったレトロゲーム研究会が楽しすぎて、なんやかんやで生来の優柔不断が顔を出して、肝心なものは見つけることは出来なかった。周りは結構いろいろとインターンとかを利用して海外留学したり経験を積んで自分の希望を叶えたいと頑張るやつが多くて、それを引け目にゲームなどに逃げてしまった自分がいた。それでも名の通った大学に通っていたため、就職活動は案外とスムーズに進んで、内定も三つほどもらい、将来性などそれなりに調べてその時はあると思った今のメーカーに入った。ただ、本当にやりたいこととは違うことに入社してすぐの社内研修の時に気付いたが、時代は就職氷河期で、こんなにも大手をあっさりやめてしまうと、二度と這い上がれないだろうと、必死で本心を押し殺して三十路手前まで働いてきた。自分でも気づいてなかったけど相当我慢していたんだな。だから、こんなことになってしまったんだ……って言ったところで、やってしまったことはもうどうしようもないないが──。

……こんな時間に家にいたことはなかったな……

と、しばらくぶりに午前中のテレビをつけた。最近やたらと多い街ブラ番組だった。去年の漫才コンテストで決勝に初めて残って全国に名前が売れた今勢いのある漫才コンビがロケをしていて、街の人とのコミカルなやり取りが人気らしい。

「そう言えばこいつらって、俺と同い年じゃねえか。頑張ってんだな」

何を見ても比べられているようで、ちっとも落ち着かない。仕事の忙しさで何だかんだでバランスを取っていたのか、なんて職場を離れて初めて気が付いた。何もしないことが、楽だと思っていたけど、することがないってのは案外と苦痛だな。人の目は気になるが、まだ無職ってわけじゃないから、外に出て気分転換でもしてくるか。昼食はインスタントラーメンで済ませて、カジュアルな服に身を包んで、久しぶりに外に出た。

「まだ、ひきこもりじゃないよな」

たった数週間だったが家にいたら随分気も塞ぎがちになっていた。しかし無職ではないという安心感が世間をにぎわせている社会問題の当事者との差別化の境界線を自分に与え、何とか自尊心を保っていた。

「ひきこもりか……。俺ももし会社をあのままクビになっていたら、なっていたかもしれないな」

それからはしばらく、白昼夢を見るように昔のことを思い出していた。その間どこを通って歩いていたのかは記憶にない。

──早くしなさい、塾に遅れるじゃない

……ケンちゃんはもう九九やっているのね、うちの子は足し算もまだなのよ──

……え、この前の模試でそんな点数しか取れなかったの? 何やっているのよ、どれだけ塾に通わせていると思っているの

──母さん、僕もたかし君たちとキャンプに行ってもいいかな? ……何言っているの、夏季講習は行かないとあの中学に入れないわよ──

思い出すのはいつも何かに急き立てられるような母親の言葉。空虚さを子供の教育で埋めるような、ざらっとした手触りのような、それでいて俺の首を締め付ける言葉。遠くへ来れば母親が誰だったのかようやく見えてくる。それまでの人生を犠牲にしてやっと。ひきこもりってのは、恐らく遅い反抗期なのだろう。それがなければ、始まらない通過儀礼。俺らの言葉も心も生まれる前の誰かの言葉を振り切って、自分の声を聞かせないと駆動しない。見ているだけのサウンドスケープのような誰かの声ばかりじゃ、生まれてこなかったに等しい。そうか、ひょっとしたら母さんも「生まれてこなかった」んだ。幼い俺は、その影を目の当たりにして、圧倒的な虚無にひれ伏すしかないと、本能的に実存形式を決めてしまったのかもしれない。

どうしたって無力な「子ども」は与えられた環境に適応していくしかないもんな。「親ガチャ」とかいう考えには共感しないけど、言いたいことはよく分かる。でもそれも含めてセッティングしてきていたとしたら──

ひとりでい過ぎるとどこまでも深く思考が進む。そして、どうしようもないところでもがいて、徒労感とともに自分が生きる景色に戻ってくる。ちょっと取っ散らかったままだから、整理してみようか──

──小さい頃から親の言うことだけを聞いて塾とか習い事を自分の意志でもないのにさせられていた。反抗期とかも特になく。合わせていたのだろう、母親の気持ちに沿って。それでもレールに乗ってきたから大学まですんなりと行くことはできた。でも、そこから初めて自分で人生について考えだしても、勉強やら、就活やら忙しくてちゃんと考える余裕はなかった。何かずっと引っかかり続けているものがあるんだけど、それとは別の論理で動く世の中の奴隷になる処世術しか身に付けることが出来なかった。感じることを表に出せば、この世界で生きていけないような、のっぺりとした透明な諦念が薄い膜となって、偽物の命を支えていた。そんな膜が破れ、ずれて軋む音がはっきりと聞こえた時、俺はあいつを思いっ切り殴っていた。それまでの違和感の総体を俺を嘲笑うあいつの顔に重ねるようにして──。

気が付けば家から歩いて十五分の最寄りの駅の手前まで来ていた。平日のこんな時間にいい歳をした大人の男が出歩くことに関して、少し引け目を感じたりしてきて人目も少し気になりだした。

「部長はあんなこと言っていたけど、仕事ぶりも褒められたもんじゃないし、相変わらずの人見知りでろくにコミュニケーションも取れてないし、戻る場所はあるのか?」

急に不安になってきて、それまで自分を支えていた唯一のよりどころが崩れていくような、そんなめまいを覚えた。それでも、家から遠くに来てしまっていたから、倒れるわけにはいかず、慣れない街ブラロケを一人でやることにした。

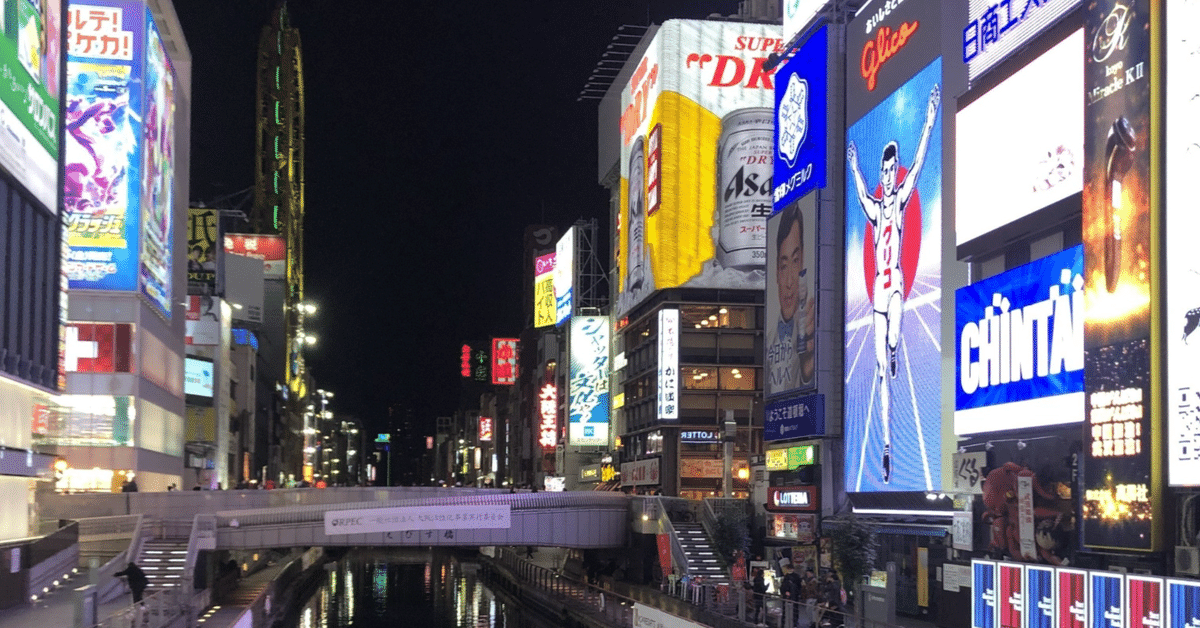

普段は気にも留めなかったが、世の中にはいろんなことをして生きている人がいるんだな。ついさっきはメイド喫茶の女の子に声をかけられて、真面目なふりして通り過ぎたけど、あんなのでお金になるんだな。ヤバい男とかもいるだろうに、そこらへんは時給がいいのか? 少し裏通りから離れると、昔ながらの電気街が連なり、マニアックな電子部品が店中所狭しと並んでいた。観光名所にもなっている繫華街のブティックには、高級ブランドがショーケースに入っていてどこかの金持ちのものになる日を待っているようだった。流行りのウーバーイーツの自転車が車道の脇を猛スピードで走り抜けていく。少しでも歩道からはみ出ていたら、ぶつかって俺も相手もただじゃすまないところだった。少し前に新聞で読んだが、少しでも早く届けることでわずかながら手当が出るらしい。逆に遅れると引かれる。その差額はごくわずかなのだが、どうしても今の世の中は、人の心を擦切らしてまでお金を回そうとする。早く回ることが滑稽には見えないくらいに、踊らされている。そこから外れると、ただ動物的な本能がむき出しにならざるを得ない薄暗い道を歩くしかないとでもいうように、昼間から風俗かなんかの客引きみたいなやつもいたり、いかにも悪そうな奴が爆音鳴らして、ライブハウスの前でたむろしていたり。夜になればそこしか行きつくことのない寂しさが欲望をむさぼるだろう、ネオン街が灯を消したまま昼間の陽光の中、鬱蒼と立ち並んでいる。雑然とした繫華街を抜けた百貨店前の大きな広場ではエレクトーンを鳴らして弾いて、自作の歌を何かにとりつかれたように女の子が歌っていた。平日の昼間でも、別にサラリーマンばっかじゃないんだな、街にいる人間って。そんなことを思いながら、気が付けばしばらくその女の子の歌声に耳を傾けていた。

待ちゆく人の流れが

切なくなるくらい

私はどこにもいなかった

待ってくれる人なんていない

でも辞めてしまったら

諦めてしまったら

本当に誰も……

自分さえも……いなくなってしまいそうで

こわい……

だから私は今日もここで歌う

誰が待っていてくれなくても

歌い続ける限り

私はここにいるから──

熱唱はまだまだ続いていきそうだったが、あまり立ち止まる人もいない。俺はただ今日たまたま通りかかったに過ぎない。でも、この子はずっとここで歌い続けるのだろう、明日も明後日も。歌い続ける限り明日に続いていくような、命をつないでいくようなそんなひりひりとしたものが、この子の歌からは伝わってくる。ただ重いんだ。どうしようもなく重い。誰も立ち止まらないのはきっと、怨念みたいなものを感じて気味悪がっているからだろうか? 俺は、まあちょっと外れちまいそうな気分だから、妙に共感してしまったりしているのだけど。枠の中に入っていると、見え方や聞こえ方は、違うんだな。俺たち外にいる人間とは。しんどいがいろいろ見える人生と、楽だけど何も見えない人生と、その時はそんな世の中の構図が見えたりした。どっちがいいかなんてそれはどうでもいいこと。

そうこうしているうちに歌は終わった。何だかんだで最後まで聞いていたのはオレ一人だった。普段は絶対に声なんか掛けないのだけど、「仕事をしていない情緒不安定」が変な勇気を俺に与えて、気がつけばこう切り出していた。

「いつから、ここで歌っているの?」

その子は帰る準備をしていて不意に声を掛けられたものだから驚いた様子だったが、少し微笑んで

「一か月前からです」

「将来的にはプロになりたいの?」

「まあそれもあるけど、ただ自分の中にため込んだままにしておくのがもったいないと思って、吐き出したいんです。知らない人たちの前で」

「それにしても今日の歌はなんか、心に刺さったていうかちょっと感動したよ。ありがとう」

「そんな風に言われたの初めてなんで、なんか照れくさいです」

そう言うとそそくさと片付けてその場を立ち去っていった。

彼女が去った後は、いつもの交差点の一角に戻って何もなかったように、人々は信号待ちをし出していた。そこには彼女の情念がまだ残っているはずなのだが、乾いた風が匿名のまま空へと消えていく。だが俺の中には確かな風景として消えることはなかった。不安定だからこそ見えないものが見えるように。

──あんな風にでも自分を表現できる場所があるっていいよな、俺なんてずっと言われっぱなしで我慢ばかりしてきたから、それで最後に手が出てしまうわけだし、ああいう生き方ってあるんだよな……俺にもあんな風になりふり構わず自分をさらけ出す生き方できないものか──

言葉が己の中深くに沈みそれまでと溶けていく中、地下街を通る人の流れはただの風景と化していた。どうやって切符を買ったかも忘れた帰りの電車で窓の外をぼんやりと眺めていた。昼過ぎまで降っていた雨は止んで、西の空に沈む夕日にかかる雲のすき間から虹が見えていた。

「もうしがみつくのはやめようか。俺は、まだ何も始めてやしない。どこかで置き去りにしてしまった気持ちを取りに戻って、そこからもう一度やり直そう」

次の日七年勤めた大手メーカーを退職してそれなりにあった貯金を崩して、少し学生の頃やりそびれた世界を見て回る旅へと出発した。世界はまだ俺を待っていてくれていた。まるでそう思うことで開くドアがずっと前からそこにあったかのように。手始めに東南アジアを回って、発展途上国であることをやめようとする人々のむき出しの欲望が社会を回していく様を見た。ほんの数十年前の日本もきっと、生きる気力に満ちた人であふれていたんだろう──なんて思いながら、急ぎ足のバイクに枯れた殺気はなく、生きた風が身体を撫でた。

そこからヨーロッパを回り、成熟した国の在り方を見て回った。異民族が住み分けながら共存していく知恵が、ここにはあった。そうしないと何も回らない、差別はあるものの現実だけは単一民族だけらしいどこかの国の遥か先を言っているように見えた。分かり合えない他者とどう折り合って生きていくか、そして見捨てないか、そういう知恵が国というシステムの中にスマートに組み込まれていた──。そして最後は資本主義の総本山、アメリカ──に行く予定だったのだが……。

───日本を発って数年後────

今日も雨が窓の外を流れていく。部屋の中でずいぶん前のスーツが脱ぎすてられたまま、お構いなしに窓の外の雨に揺られながら物思いに耽っている。スマホが鳴って病院からだった。

「たった今生まれました、男の子です」

感染予防のため病院は出産すら立ち会えないところが増えてきていた。新生児もお産を終えたばかりの母親も免疫力が落ちているという点においては、病人やお年寄りと変わりはないからな。

世界旅行をしている間に世界は新型コロナウイルスのパンデミックに覆われて、予定を一年切り上げて帰ってきた。まだ途中だったがやりかけていた夢の続きを日本でやることにした。NPO法人を作って言わば「人生やり直し応援プロジェクト」を立ち上げたのだった。そこで初めてやってきたのが今の妻だった。そう、あの日の街角で熱唱していた女の子だった。最初はその子だとは気づかなかった。話を聞けばあの当時は家に居場所がなくて、更に幼い頃から両親に虐待されて心身ともに危ない状態だったのを何とか歌を作って吐き出すことで、持ちこたえていたらしい。彼女は俺のことを覚えていてくれたらしく、

「ひょっとしてあの日、私の歌なんかで感動してくれてた人ですか? すっごい偶然」

なんて驚いていた。まあやり直すといってもまだ、法人を立ち上げたばかりで、どこから手を付けていいか分からなかったが、彼女自身が音楽の道を諦めて普通に働こうとしていたから、事務所を手伝ってもらうことになった。お互いに行き詰った経験を持っていたから、やり直したい人の気持ちはよく分かって、意外に連携とかうまく取れて、それぞれの立場の人に合った「やり直しプラン」を提供することが出来た。それが評判を呼んで、コロナ禍で多くの人が昔の自分たちと同じような立場や気持ちになっていったこともあり、利益団体ではないのだが、一応の収入は頂いてそれなりに軌道に乗り始めたところだった。

「本当ですか、こんな時期にありがとうございます」

すぐにでも病院に駆け付けたいところだったが、面会は中止。仕事の方も妻が入院したのとコロナ感染者の増加が重さなり、電話応対から面接、支援者関係団体との調整の事務手続きなど一人でこなしていた。とても行けるような状態ではなかった。今日はあと三件予約があった。一つ二つと何とか片付いて、今日最後の相談者が夜の八時に事務所に来ることになっていた。雨は止んで、換気のために開けた窓から夜風が涼し気に入ってきた。

「ピンポーン」

チャイムが鳴って

「お、もう来たか」

ドアを開けてれば、そこには少年が一人でさっきまでの雨に打たれたのか、ずぶ濡れのまま立っていた。

「君か? 高山正彦って相談者は?」

少年は何も答えてはくれなかった。ただ雨に打たれたのか身体を震わせて、立ち尽くしていた。

「そんなところでいたら風邪をひいてしまう。コロナとかになるといろいろと大変だ。入りなさい」

少年は黙ったまま事務所の中に入った。

「何か食べるか? 晩御飯とかはもう食べたのか?」

「……死んでしまった……」

「うん? 何か言ったか?」

「……父さんが……死んでしまった……」

「えっ、君のお父さんが死んだ?」

「……朝起きたら……部屋で」

「まさか、その人が高山正彦さんじゃ」

「そうだよ! 僕の父さんの名前が高山正彦だ。もっと早く見つけてくれたら、父さんは死なずに済んだんだ‼ なんでもっと早く。来てくれなかったんだよ‼ ずっと、ここの電話にかけていたのに。なんでつながらないんだよ。なんで、なんでなんだよ。底辺の人間はいなくても困らないから、誰も気にかけてはくれないんだ。やっぱり世の中そんなもんだよな。ちきしょう……、ちきしょう……」

小学生にしては、しっかりとしたことを言っていることに少し動揺した。それだけこの子は幼いながらも、大人たちの矛盾に苦しんできたのかもしれない。動揺していたが、とにかく今はこの子を何とかしないと。でも口から出てきたのは、価値観の押し付けのような言い訳めいた言葉だった。

「そうだ、俺らはみんな自分が生き残ることだけ考えて生きてきた、最低の生き物だ。だから破壊しつくされた環境から今、パンデミックという手痛いしっぺ返しを食らっているんだ。困らないと、自分たちの過ちにさえ気付かない、いや気づかずにそのまま転がって行っているようにも見える。みんな殻にこもっているから、君のお父さんのことも当然のように、見えやしないし、どこかの国ではどうしようもない戦争まで始めてしまっている始末だ……。とても君たちに見せられたもんじゃないね。仕方ない、じゃすまないね」

「大人はそうやって理屈をこねて言い訳ばかりしている。そんなことは聞き飽きた。そんなこと言っても死んでしまった人間は、もういなくなってしまった人のことはどうしようもないじゃないか」

少年はソファに突っ伏したまま、しばらく泣いていた。

俺も少し、自分の喜びに浸りすぎて、あいつがいない分、手を差し出すのが遅かったのかもしれない。

今更ながら、妻の実務処理能力の高さに感心したが、少年の父親はもう帰ってはこない。人助けをしたいという思いだけでは、どうしようもない現実もある。いったい、俺は何のために今、ここにいるんだろうか? 人の生き死には、ある程度関わってくるものと想像はしていたが、いざ現実になると、自分の生きがいややりがいだけでは済まなくなる。しかし、会社を辞めて、遅い自分探しまでして見つけた「天職」だ。ここでくじけては、自分を含めたすべてに申し訳が立たない。こんな思考回路こそ偽善であり、自己満足でしかないってことも、傷ついて生きてきた感度高めの、この少年のような連中には見抜かれるのだろうな。そんなことを考えていたら、もう夜中の零時過ぎだった。少年はソファにそのまま寝ていた。

「この子、お母さんとかいないのか? いたら、一人でこんなところに来ないよな。きっと、お父さんと二人だけで暮らしていたんだ。こんな小さな子を残して死ぬなんて、身勝手だな、と思うのは赤の他人だからなんだろうか」

次の朝────

少年は目を覚まして、まだ赤い目をこすりながら

「……おはよう、あっ、そうか。ここは家じゃないんだ。父さんはもういないんだったね」

「そうだ、しんどい日だったな。お前、家には誰もいないのか? 母親は?」

「そんなのいないよ。僕はずっとお父さんと一緒だったから」

「そうか、帰るところはないか」

「こんなガキじゃ、働けないしな、でも帰るところもない」

「一時的にここで預かってもいいぜ、どの道、身寄りもないんだろう。福祉施設とか見つかるまで、ここに居たらどうだ?」

「そうするしかないか。分かった、それまでここでお世話になるよ。ガキの使いくらいには働けるだろうけど」

「子どもに働いてもらうわけにはいかない。でもここから学校に通って、寝るところと、食事代くらいは、こっちで出すから、まあ、頼りないけど、よろしく」

また、ひとり、事務所の人間が増えたような、まあいいか。

取りあえずあいつが帰って来るまで、ちょっとした手伝いくらいはしてもらおうかな。苦しいときは役割を何か与えてやるのが一番いいって、ドイツのNPO法人で再就職支援していた時にそこの所長が言っていたし。ただ、こいつはまだ子供だけど、まあ、大丈夫だろう。

大都会の一角の小さなビルの一室で今日もひっきりなしに電話がかかってくる。その向こう側に今日明日をも見えない不安が声を上げようと必死で祈るように受話器を握っている。そして、似たような奴が集まって、似たような境遇の人間を網にかけていく。そうやってどうやったって、落ちていかないようにこの街にまたひとつのつながりが生まれる。妻が戻ってくるまで、あと少し、小さな戦力が加わって、俺はまだ救いきれない獲物をこの人生を賭けた網ですくっていくんだ。すくいきれなくて破れることもあるけど、その時はまた網を張り替えてやり直せばいい。諦めない限り、歌い続ける限り、今日は明日を連れてくるだろうから────。

(完)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?