ボディ・クリティシズム/バーバラ・M・スタフォード

3月16日のことだから、ちょうど1ヶ月くらい前に、フランスのマクロン大統領が"Nous sommes en guerre (我々は戦争に入った)”と言ったのが、ようやくここ日本にいても実感できるようになりはじめている。

もちろん、マクロン大統領がそのとき、そう呼びかけなくてはならなかったのと同様に、いま日本のこのときにおいても、いまがもう戦争状態だと認識できている人もいれば、まったく認識できてない人もいる。

「いつになったら元どおりになるのだろう」と考えている人は戦争状態の認識できていないのだろう。そう簡単には終わらないのが戦争だし、戦後という言葉があるとおり終わったあとは「元どおり」になんかならないのだから。

そういう観点で僕らはもう自分たちの考え方自体を大きく変えなくてはならない。

いまはもう有事の事態なのであり、これまでの生き方の持続はありえない。そうである状況において自分たちのこれからの生き方をどうしていきたいかをあらためて考え直し、その実現に向けての方法を話し合わなくてはならないのだと認識を一変する必要がある。

不可視のものを可視化する

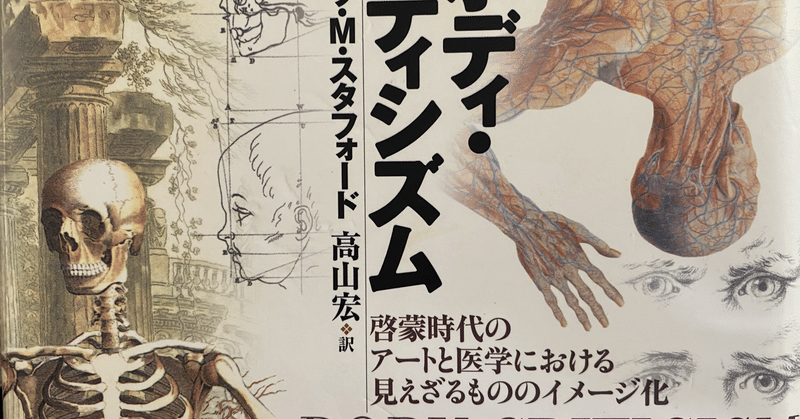

こんな大きな岐路に立たされた自分たちが何をすべきかを考えようとする際、啓蒙の世紀という同じく大きな変革の時代を迎えていた18世紀ヨーロッパにおける、「不可視のものを可視化しようと18世紀に現われたさまざまな視覚の戦略と理論にはどういうものがあり、それらをどう解釈すればよいのかを論じる、それがこの本の主たる眼目である」というバーバラ・M・スタフォードの『ボディ・クリティシズム―啓蒙時代のアートと医学における見えざるもののイメージ化』という本のことをあらためて思いだした。

僕らには、ちょっとイメージしづらいが、18世紀という時代はまだ、いまのような医学の常識が確立されていなかった。ほとんどの病気が何故起こるのか解明されていなかったから、まともに効く薬も治療法もなかった。

だから、ペストや天然痘のような疫病に社会が襲われても、その「目に見えない」危機がどこからどうやって忍び寄ってくるものなのか、その「目に見えない」危機の正体がいったい何であるのかを知らずにいたし、どうすることもできなかった。

そういう時代である。

パスツールが自然発生説を否定するアルコール発酵のしくみを発見したのは1859年だし、ロベルト・コッホが細菌培養法を確立して炭疽菌を発見したのが1876年、コッホは続けて結核菌を1882年、コレラ菌を1883年に発見しているが、この2人の近代細菌学の始祖たちが登場するのは19世紀後半のことでしかない。

比較的その免疫性をもつことが古くから知られていた天然痘も、牛の病気である牛痘に罹った人は天然痘に罹患しないことに着目したエドワード・ジェンナーが牛痘ウィルスの接種という人類初のワクチンを開発したのも1796年という18世紀も終わろうとしていた頃だ。

つまり「目に見えぬものを目に見えるようにするという感覚の問題を超領域的に追ってみたい」とスタフォードがいう18世紀啓蒙の時代には、まだ何が身体を危機に陥れるのかがまったく見えていなかったわけだ。

メタファーをつくり出す

ゆえに、見えない敵を可視化したいというのが、当時の課題だったのだが、それは同時に、書物中心の学問から実験の学問への転換がこれは17世紀の半ばくらいからは始まっていたことも重なってのことであった。

だからスタフォードが「美と医の諸活動から取り上げられた一群の支配的身体メタファーが、いかに重要なもので、いかにずっと一貫して価値あるものであったかをみる」というのは、次のようなことが問題となっていたからでもある。

「視野にない(out of sightな)」ものをイメージ化する問題への対応が美術と、そして各自然科学の中で焦眉の急務となっていった。ここで今、自然科学と言われたものは思いきり広い意味に広げられ、(身体のそれを含む)説明されていない諸現象を追うのに、鋭い観察力とすぐれた手技を持つことを追求者に要求する「現場(フィールド)」研究の一切合財を含むものと思っていただこう。そういうことになれば、そのすべてが感覚的な追及であり、かつ手の技でもある美術も医学も、そして博物学も皆、目下の目的のためには一線上に並ぶものということになろう。それら皆、実際的で、量化不能、比量的でない自然観を含み、具体的な対象を持ち、具体的な対象を相手の操作に力を発揮するものたち、と言い換えてもよい。知られざるものについて推測をめぐらせたり、それを具「体」化してみたりするために、それらすべて、さまざまなメタファーをつくり出す必要があるはずなのだ。

そう。目に見えないもの、つまり認識できていないものを議論し、考察の対象とするには、イメージやメタファーで目に見えない相手を置換する必要がある。量化不能なら、質的・具体的に触れられるようにしなければ扱えない。

知的操作の対象とするためにも、メタファーを用いた可視化が不可欠というわけだ。

メタファーがあれば見えざる敵に対してもモデル化による対策の検討が可能になると考えられたのである。

蒙(くら)きを啓(ひら)く。

啓蒙=en•light•enmentとは、そうして闇に光を当てる視覚化の試みだったわけである。

発明の背後にある否定性

このような啓蒙の世紀の様子を明らかにするため、スタフォードは「カール・フリードリヒ・フレーゲルの『発明術』(1760)は、思考の中でごたごたしている曖昧な事象を人工的に分解することで明瞭にしようという発見の術と抽象化を結びつけている」ことなどを例に、身体的な具体と精神的な抽象があらためて切り分けられる様を次のように紹介する。

記念碑的な滑稽文学史の著者でもあるフレーゲルが、啓蒙の術が否定的なものでない試しはないと一貫して言い続けるのは不思議ではない。似通う観念が似るところないそれから分けられるにしろ、一観念の中でぴったりこない性質・性格が区別されるにしろ、なるほど否定的であるにはちがいなかろう。してみると抽象化とは、六塵の世とは無縁の非身体的な普遍を発見し、五官の知覚にはついに不可視の純粋完全な思考を発明するために知性が動かせる人工的なシステムなのである。

ここに啓蒙という見えないものに光を当てることに躍起になった時代の闇がある。それは何かに光を当てると同時に、別のものを陰に隠すからだ。普遍を見つけるために、六塵の世にまみれた身体を見えなくする。抽象化することで具体を陰に追いやる。

見える化とは同時に見えない化でもあった。

見えるようになったものがあると同時に、見えなくされたものがあった。

肯定するためには否定もまた必要だった。

「私見によれば、18世紀いっぱい進行したイメージ群の理論的な周縁化は、まさしくそうしたイメージの浸透力のゆえに生じたものであった。さらに、知覚の周縁化は、それに対応する身体性一般の低い位置付けに依存し、それを含み、それを暗に示していた」とスタフォードは書いている。

イメージを多用することで見えないものを明るみに出そうとする一方で、イメージにまとわりついた手業による身体的な痕跡を嫌い、それを消そうとする二重性が18世紀を支配した。

新古典主義とロマン主義

当然、こうした操作に賛成するものもあれば、反対するものもいた。以下の対比からもその様子はわかるのではないだろうか。

ウィリアム・チェンバーズという英国人建築家はかねてヴェネツィアのデザインが読みとりにくいとこぼし、些事を詰めこみすぎた単なる脱線的作風と難じていた。ピラネージは聖刻文字が混淆的、キメラ的であることを讃えながら(チェンバーズとは逆に)装飾の複雑を量や数で測る愚かさを言っている。それはひたすらヴィジュアルとしての基準で測られるべきものだ、と。

前者のウィリアム・チェンバーズは、現在、英国の王立植物園となっている旧キュー・ガーデンという典型的なピクチャレスクな英国式庭園に建てられた、中国風のパゴダや新古典主義建築様式でサマセット・ハウスの設計に従事した18世紀の建築家、後者はジョヴァンニ・バッティスタ・ピラネージは同じく建築家でありつつも、ローマの古代遺跡の廃墟の景観を版画として残したことで知られている。

新古典主義が様式化による整然とした秩序を好むのに対し、ピラネージが残した版画の数々は制御を逃れた過剰に満ちあふれている。それは肉の切り開かれた解剖学的な身体のように、建築の内部をあらわに晒している。新古典主義建築の整然とした抽象的な佇まいと対照的に、ピラネージの描き出す建築はきわめて身体的を感じさせるものだ。

新古典主義の理論的支柱であったドイツの美術史家ヨハン・ヨアヒム・ヴィンケルマンと、ピラネージが描くローマの次のような対比でも同様の様子がみてとれる。

それにしてもこうした世事に超然たる鑑識者たちが近代都市ローマの汚れた空気に文字通りどっぷりだったというのが何とも皮肉な話で、こうして純粋好きたちにしろ、ピラネージ描く廃墟じみた下水道からもやもやとくゆり立つ致命の瘴気から逃れられないということでは巷を行き交う人々とどこもちがわなかった。汚染された井戸、悪臭放つ溜水池から飲んだのだ。ヴィンケルマンがその追随者たちに、ほとんどあり得ないきれいない環境世界の上に澄明の美的システムを立てさせようとしたのは皮肉な状況である。ベルニーニのグロテスクすれすれに過剰な彫刻も、都市の環境汚染も、ヴィンケルマンに言わせれば、同じ怪物的で醜怪な物質性の表れだった。汚染は下水・芸術と同じものなのであった。

ローマに限らず、18世紀までのヨーロッパの都市はロンドンにしろ、オスマンによる大改造まではもうひとつ世紀を待たなくてはならなかったパリにせよ、衛生面にかなり問題があり、身体の健康のためにも浄化が必要な状態であった。

新古典主義建築の描く姿が理想的健康体という抽象的な身体なのだとしたら、ピラネージの建築が示す身体は病み、傷つくこともある現実にある具「体」的な身体のメタファーだった。

汚れや不純なものを排除し秩序を生み出そうとする新古典主義的なものと、排除されそうになるものの価値を見出すロマン主義的なものが同居したのも、この18世紀の特徴だろう。

コンシーヴ conceive

メタファーという意味では、アイデアやコンセプトが頭のなかに浮かぶ様子が、妊娠というメタファーで捉えられたのものこの時代の特徴であるようだ。

18世紀にさまざまな形式的システムが自律性を獲得していくにつれ、規範になる組織、蛮と言ってもよい逸脱した組織の起源をどこに求めるかが大きな強迫観念となっていった。実際、生理学と形而上学がごっちゃにされることが多かったのは後に見る。何が良いコンセプション[観念/妊娠]で何が悪いコンセプションかをめぐる美的な議論の背後に、そもそも「コンシーブするとは何か」を論じる神学、認識論、生物学の大議論があった。啓蒙時代には、脳のする産出、胎のする産出の謎解きにいたる2つの大道と幾本かの脇道があった。身体とその産出機能が霊魂にと内面化されるか、産出する霊魂が身体の物理的組成に吸収されるか。発生は産出、即ち非物質的な生成として、でなければあからさまに生殖行為として、多くの物質に生を与える営みとして説かれるのであった。これはそっくり――ヴィンケルマンの所論中にどこよりも顕著に――見者の受ける啓示としての芸術〈対〉単なる手仕事、制作作業としての芸術という二項対立に翻訳された。

肉体的な生と精神的な生、2つの産出。

それが芸術的創造における手業による部分と17世紀にツッカーリが「ディゼーニョ・インテルノ」と呼んだ精神内の構想との分割に重ねられる(「経営とデザイン」参照)。

ここからアガンベンが『ホモ・サケル』において以下のように言及していたような、19世紀のプロイセンの法律から20世紀のナチスと続く、優生学的な妊娠に対する制御への道は続いている。

1933年7月14日、ヒトラーの権力掌握からほんの数週間後、「遺伝学の血統の予防」のための法が布告された。これは、「遺伝病に罹っている者は、医学的検査の結果、子孫が心身の重大な遺伝病に罹る高い蓋然性のある場合は、不妊手術。施されうる」と定めていた。

精神と身体を分割することは、後には、生そのものの制御を目論む、フーコーのいう生政治へとつながっていくのだ。

見えないものは制御できない。

それを見える化することが18世紀の課題であった。

その意味では新古典主義とロマン主義的なものは可視化における双子である。望まれるものも望まれないものも結局は可視化されたのだ。

そして、見えるものなら制御が可能になる。

つまり、これはGDPRなどの個人情報保護の話と基本的には同じことだ。見えるデータ、扱えるデータに変換可能になれば、そこに政治や管理が開始される。

18世紀においては、理想的なものが見える化されただけでなく、排除される対象としての剥き出しの生もまた見える化されることで、生政治への一歩がここに踏み出されているのである。

この18世紀における受肉や妊娠といったメタファーの創出がその先駆けとなったことをスタフォードは見抜いている。

問題の核心に入るために、思想がひとつの受肉(incarnation)だとするメタファー、即ちコンセプト(concept 観念)はコンセプション(conception 妊娠・受胎)だという比喩を集中的に見てみたいと思う。形相の実現という高尚かつ超越的な観念はつまりは、それが物質的に誕生するより以前に存在していたはずと主張していたわけである。嬰児のような観念にしろ胎児状態の人格にしろ、そうした精神的発明物は前成(preform)されている。受身の形なき物質という箱から連続的に出すことで少しずつ知覚されていくはずのものなのである。この原理がフィジオノミー(観相学)の理論に生きていたことを既に我々は見ている。外に表れている形態上のちがいは内なる性格の予めあるちがいの結果なのだというラファーターが考えていたことを思い出してもらおう。

受肉する以前に、前成される精神そのものが良いものと悪いものに区別されうるとしたら、受肉を制御することで、その目に見えない精神の方も制御可能になる。優生学へとつながる論理はそういうものであり、その成立の起源がこの18世紀にあったのだ。

顔面の新古典主義

上の引用の後半部分、そこに時を同じく18世紀に流行する観相学を代表するラファーターの名前がここに上がるのも偶然ではないだろう。

ラファーターの観相学、つまり、人の顔の形についての研究分野もまた、その形状と人間の性格の結びつきをコード化、定式化しようとした学問である。

コード化されれば、それが容易に優生学的な発想に結びつきやすいことは言うまでもない。

ラファーターの『観相学断片』は幾何学的グリッドの罠の中に容赦なく閉じ込められた簡略な身体イメージを広めていった。ラファーターの仕事は、一個の全体を無機的な部分が寄せ集められたものという形で一番はっきり擬人化されるところのもっと大きな生物縮約化への動きに棹さしたものなのである。単純化が、18世紀後半に台頭したより広汎な文化的革新運動のいかなるかをよく示していた。新古典主義を特徴づけるメンタリティは描写の濃密より要約化、コード化、図式化を助長するものだった。

理想の顔相とそうでない顔相の区別を可能にするため、顔相を読むためのコードの発見を進めたラファーターの観相学。

それはこの18世紀に同じく流行した百科全書的な試みとも通じている。

裸形の図式にしろモザイク状の糾合体にしろ、これら2タイプの抽象作用は、新古典派のシステム化狂い、多様きわまる仮象の下に原型の所在を透視したいというロマン派の強迫をともに分かちもっていた。各種辞典、技術指導書、ひな型本、習字やドローイングの指南書などが教授可能な基本要素のロジックなり普遍文法なりを追求し始めた。基本的なデザイン要素のアルファベットであると同時に、不易の暗号の形而上学でそれらはあった。アートはこうして同時に、世界に教え、世界を改革することができた。

この引用中にあるようにシステム化したがりな新古典主義的なものであろうと(ラファーターの観相学は間違いなくこちらの傾向にある)、多様な仮象の下にユング的な原型を読み解こうとするロマン主義的なものにしても、それらはともに視覚化という戦略をとることで、不確かなものを制御下に入れようとする試みだといえる。

そして、その意味において視覚の技である「アートはこうして同時に、世界に教え、世界を改革することができた」というように、その一助となったのである。

距離をとる

こうした視覚化、メタファー化による制御の戦略を手に入れたことで、18世紀の不衛生な都市において、比較的恵まれていた人たちは、自分たちの健康を維持するための具体的な方法を手にすることができた。

つまり、それは「距離をとる」ことである。

良い生まれで健康でもある少数者たちは、この根なしのだらしない人間群体とは距離をとろうと懸命だった。既に見たように、沐浴、抽象の真空、外科的切除といった浄化のメタファーは、あらゆる領域で秩序破壊の感染現象を遠ざけておくためのものであった。新古典主義にしても、根本的なところでは、純化された空虚、掃き清められた個の安定した否定空間を、盛り上がる不透明な世界の只中にうちたてようとする作業だったわけである。

この距離をとるための戦略が、やがてさまざまな形で社会に実装されていく。

先にも書いたとおり、19世紀になればパリの街はオスマンによって幅広い通りをつくることで衛生的な距離を保つことのできる都市へと改造されるし、いや、それ以前にフランス革命を機に「市民」という概念により誰が市民で誰がそうでないかの区別を可能にしたことで、自由・平等・博愛を可能にしたことだって、生を政治の対象にするような距離の制御を可能にするような18世紀のメタファー開発があってこそだったのだ。

僕らはいま自分たちの生をどうしていくか、そのためにテクノロジーというツールを新たに何のためにどのような形で用いていくかを考えるためにも、そうした18世紀精神を可能にした視覚化・イメージ戦略のことを理解しておいて損はないだろう。

自分たちの頭のなかを新たな環境で生きるために書き換えるために。

基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。