追悼のある日常

昨日ボルタンスキー展を観たあと、考えた。

僕らの日常にももうすこし、ああした死を追悼するような時間や空間があっても良いのではないだろうか、と。

現代の社会、特に日本の環境からはあまりに死が日常空間から排除されすぎている。死と隣り合わせになることではじめて湧いてくる感情もあるだろうに、現代に生きる僕らはその行き場を失っているようだ。とうぜん、行き場の失った感情はどこかでくすぶって、それが気づかぬうちに僕らを害していることだろう。

そうした日常を過ごしているからこそ、ボルタンスキーの展示から感じるものは大きかったし、そこから心の安らぎを受けることができたのではないかと思う。

死が遠すぎて

日常的に死をおもう機会を欠いていること。

僕らの普通の日常がなんとなくギスギスしていて、ゆとりがないのは、そこに、自分(たち)を成り立たせてくれていたいまは亡き、名もなきものたちの存在を認め、彼らを崇敬し敬愛する気持ちが欠けているからではないだろうか?と思ったりする。

ぼくたちが、目の前のこと、自分自身のことしか考えられない、極めて近視眼的な意識で日々を過ごしてしまうのは、あまりに死が遠すぎるからではないだろうか。

そういえば、もうすぐお盆だ。

かつてはちゃんと死を思う日があったのだろう。

死を感じられないと、生を感じる力も弱ってしまうのではないか?

日々をどう生きていいか、他人とどういう関係を築けばいいかもわからなくなってしまうのではないか。

死を思うことって、ちょっと逆説的な感じもするけど、時間的なつながりを感じて生きることではないか?って思う。

自分の生を超えたスパンで、時間を感じること。

かつて人間は死を思うことで、そういうことができていたのではないかと思ったりする。

昨日今日、いや、ここ数年みたいな時間感覚だけで生きるのではなく、それこそ自分が死んだあとの世界、あるいは、自分が生まれる前の時間も、ほんのすこしでも自分に引き受けて生きていくことのような気がしている。

さっき「ゆとり」と書いたのは、そういう意味。

つながった時間のなかでなら

人が成長し、成長した人がまた後進が育つのを助ける。

そんな連綿と続く流れを当たり前のように続けていけるのは、そうしたことをすでに亡くなった先人たちもずっと続けてくれていたことへの感謝があればこそのように思う。

誰かが誰かを助けるのは、何らかのメリットがあるからではない。

死者のことを思えば、むしろ、そうした選択肢しかないからだと思う。

つながった時間のなかでなら、そうしたことは当たり前のようにできるのではないかと思う。

人の生って、そんな風に他人の生死と無縁ではないもののはずだ。

そういうぼんやりとした感じを、あまりに死が遠くにありすぎると忘れてしまう。

昨日のボルタンスキー展をみたあと、感じたのはそんなことだ。

羞恥の闇のなかに

死が忌み嫌うべき対象であることは間違いない。

ジョルジュ・バタイユに倣えば、死の否定こそが、人間を動物から分ける。

動物は死を忌み嫌わない。

とにかく、死の「否定」は、原始人の複合的感情のなかに与えられている。単に生滅への怖れに見合う形で与えられているばかりか、生命の普遍的発酵のなかにぞっとするような兆候を見せている自然力へと、死がわれわれを連れ戻すかぎりにおいても、与えられているのである。

『エロティシズムの歴史 普遍経済論の試み:第2巻』からの引用。

生物であること、自然の一部としてあることから、目を背けようとすれば、死は忌み嫌うべき対象となる。

しかし、「死とは間違いなく世界の青春である」というバタイユの言葉どおり、死は自然な世界においては、変化の流れのなかにおけるポジティブな意味ももったものでもあるはずだ。

もちろん、それがわかったとしても、個体としての個々の人間が死を忌み嫌うこと自体は仕方がないことなのだろう。

アリストテレスにとっても、土や水のなかで自然に形成される動物は、腐敗から生まれでたように見えていた。腐敗物の持つ生成力とは、もしかしたら、のり超えがたい嫌悪と、それがわれわれのうちに目覚めさせる魅惑とを、同時に表現する素朴な想念であるのかもしれない。だがこの想念こそ、人間は自然から作られたという考え方の基盤を成していることは、間違いない。あたかも、腐敗が、つまるところ、われわれが生れ出で、またそこに帰ってゆく世界を要約しており、その結果、羞恥―― および嫌悪―― が、死と誕生の両方に結びついているかのようである。

空海は言った。

"生れ生れ生れ生れて生の始めに暗く 死に死に死に死んで死の終わりに冥(くら)し"と。

バタイユが「死と誕生の両方に結びついている」とした羞恥の対象は、この暗さ/冥さのなかに隠されてあるのだろう。

世界を追悼する

だから、忌み嫌うべき死を遠ざけておくこと自体は仕方がないことだ。

しかし、そのことと死んだ人々を追悼することまで遠ざけてしまうことは別だ。

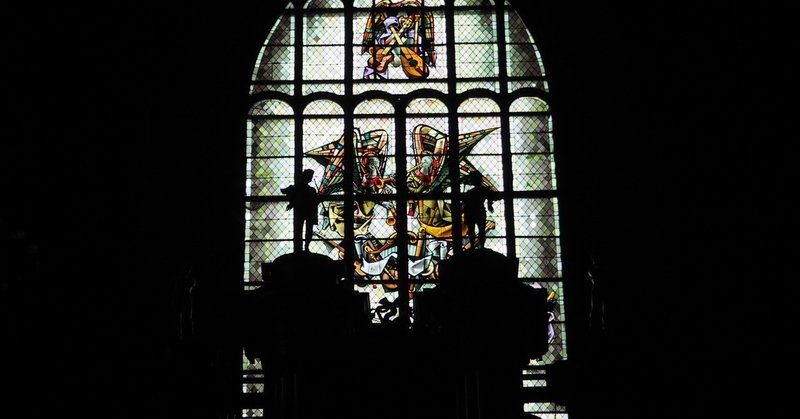

昨日ボルタンスキーの展示で、フランスのカテドラルの地下にあるクリプトのような死を追悼するような、敬虔であれど、同時に穏やかな雰囲気が感じられたとき、こうした場所がもっと身近な日常にあれば良いなと思った。

死を追悼する場所といっても、見知らぬ墓地に足を運んでも駄目だろう。

たぶん、そういうことではない。

特定の誰かを追悼したいわけではない。

むしろ、ちゃんと日々変わりゆく世界を追悼したいのだと思う。

失われていくものがあり、生まれでてくるものが、日々、無数に、人知れず生じている世界。

そうしたものをちゃんと時には立ち止まって追悼できる時間。

そう。きっと空間の問題ではない。

常に動き続けている世界の時間を、スタティックな思考のクセが抜けない人間らしく、時にはしっかりと静止して、その流れにおける喪失と誕生について思いを寄せる時間を持つようにしたい。

そんなことを思うお盆直前の夏の日。

基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。