想像の過程における知識の分割と統合

想像力が不足している。

勉強が足りなくて想像のための素材の手持ちが少なすぎて想像できないこともあれば、想像するためのスキルが伴っていないというそもそもの問題で想像できないこともいる。

前者は、料理をするのに必要な食材や調味料が揃えられていないという問題であり、後者はそもそも料理ができないという問題だ。

けれど、そういうスキルと素材の部分はちゃんと満たしている人でさえ、なかなか自分の「外」をしっかり想像することはむずかしい。それは得てして、「外」だと認識しているものが実は自分たち自身がもともと内にあったものを外へと締め出したあと、見ないようにフタをするという操作の結果、「外になった」ものだったりするからだ。

どうやら人間の「認識」というものの定義自体、そういうものであるらしい。

人新世の出来上がり

それが2つ前のnote「持続可能性と「人間」の外にあるもの」で考えてみたことだ。

自然を、動物を、不具者などの異質な存在を、自分たちとは異なるものとして外へと締め出し排除した結果、「人間」ができる。そのことを教えてくれているのが、1つ前のnoteで紹介したジョルジョ・アガンベンの『開かれ』である。

自然/社会、動物/人間、不具者/健常者という境界線を引くことで、人間という定義は可能になる。人間という生物を、そうした「分割を行うことで人間であることを認識する動物」と分類したのが、近代分類学を体系化したリンネだった。

アガンベンは書いている。

人間を、持ち前の特徴によってではなく自己認識によって定義するということは、つまり、人間とはそのようなものとして自己認識するものであり、人間とは、人間たるべくしてみずからを人間として定義しなければならない動物である、ということを意味している。事実、リンネは冒頭から、自然は「剥き出しの地上に裸のままの」人間を、つまり、教えられでもしないかぎり話すことも歩くことも食べることも認識することもできない人間を産み落とした、と記している。人間は、人間を超えるときにはじめて人間そのものになるのである。

人間は、人間たるべくして自らを人間と定義する。その過程では同時に、その定義の外に放り出される存在が生まれるわけだ。

外に締め出して檻に入れたり隔離したり、そうやって異なる者たちを見ないでよいようにしておいて、自分たちはそれを忘れて自由に振舞う。

だから、その身勝手な振舞いののち、環境問題も、種の減少も、マイノリティへの攻撃も、悪気がなくても起こってしまう。起こせてしまう。

人新世の出来上がりだ。

想像力の問題ではあるものの、そこを想像するのは難しい。

まず「外」が「内」でしかないことを知ることからはじめなくてはいけないのだから。

とはいえ、想像がむずかしいなら学べばよい。

僕だってそうやってここに辿り着いた。

いろいろ知識を学び、それを織り合わせることで、自分で理解をつくること。やはり、それが必要だろう。

そもそも想像するためには、その素材が必要であるという意味で、1.どのように素材としての知識をいかに量を多く獲得しておけるか、2.獲得した知識という素材をいかに料理して想像へと落とし込む方法をもっているか、が問われることになる。

このことができていないなと感じる場面に出会うことが多いのが、冒頭に書いた「想像力が足りない」ということに嘆く理由でもある。

閑話休題。マルサスの罠を人類はどう乗り越えたのか?

というわけで、ここからは話が変わる。

いま言った「知識を学び、それを織り合わせる」ことについて、ここからは書きたい。

想像するにも、知識やその織り合わせによる理解の手持ちがあまりに少なかったり、そもそも織り合わせるスキルが足りなさすぎて、このままだと、この先の人新世の危機を回避できなさそうな不安に駆られるからだ。

なんとかして、自分で学び、自分で理解を育み、より想像力をもつことができる人が増えることを切に願う。

人新世における危機を乗り越えたいといいつつ、すこし逆説的なことを言うことにもなるが、この人新世をもたらすことになった、人間自身の手に余るほど、巨大な知の力をもつに至った近代の産業革命以降の出来事は何によってできているのか?ということをまずここでは考えてみたい。

『10万年の世界経済史』という内容とはまるで不釣合いなタイトルを不幸にも冠せられた内容ほとても良い著作でグレゴリー・クラークは、マルサスの罠と呼ばれた「幾何級数的に増える人口と算術級数的にしか増えない食糧供給量の差は必然的に貧困を発生させ、これは社会制度の改良などでは回避することができない」という法則をなかなか打ち破ることができなかった人類が、産業革命以降、1800年を境に社会が一変して、幾何級数的に増え続ける人口を支える術を手に入れた国々が登場しはじめるという段階に入り、と同時に、グローバル規模で決定的な格差社会が確立したという歴史上の大いなる変換点について扱っている。

この本でクラークは、この1800年を境としたブレークスルーの要因として、「知識ストックを増大させることへの投資」を挙げている。

この経済成長の圧倒的に大きな要因とは、「生産活動に関する社会の知識ストックを増大させることの投資」である。産業革命を理解する作業とは、1800年以前にこのような投資の実行や成功がなぜみられなかったのか、また1800年以降にこのような投資がなぜ一般化したのかを理解することなのだ。

1800年を境にして、イギリスはマルサス的経済の制約から脱し、人口が増えても、一人当たりの所得が減らない状況に移った。それに続いて、オランダやフランスなどもマルサス的経済を脱していく。生産率向上を可能にする知的ストックを有効に使えた国々が次々にマルサス的経済状況を乗り越えていくようになった。

知識ストックの増大に投資する

面白いのはクラークがこの発展が必ずしも産業革命の産業における成果としてだけではなく、同時にそれまではマルサスの壁を越えることができなかった農業の分野においても壁を越える生産が可能となったことを指摘している点だ。ようするに各国が1800年を境にしてマルサスの罠を乗り越えたのは、産業が要因であったわけではないということになる。

代わりに、クラークがその要因を何に求めているかというと、それが「生産活動に関する社会の知識ストックを増大させることの投資」なのである。

具体的に言えば、1800年を境に変わったのは、富裕層が自分の子息に高い教育を施すようになり、そうした高等教育を受けた人が増えたことだ。社会における知識のストックが莫大に増えたこと。それがマルサスの罠を越えることができた要因であり、ひいては、いまの人新世の世を生み出すことになるはじまりの出来事でもあったのだ。

ようは、産業革命をもたらしたテクノロジーそのものよりも、そのテクノロジーを生み出す知的人材のもつ知識のストック量が重要だったというわけだ。

ストックを意味あるものにするしくみ

もちろん、僕ら自身も嫌というほど知っている通り、知識はただストックされているだけでは意味はない。

ストックされたものが使われなくては意味をなさない。

知識のストックの増加はもちろん重要だ。

しかし、もう1つ大事な点は、知識のストックから新しい知識が作り出され、その知識がまたストックされるという流れによって、知識の総量が増えていくこと、知識の生産のしくみが回り続けていくことである。

そして、この知識の生産の仕組みに関しては、1800年以前までにヨーロッパでは盛んに研究されてきたことでもある。

ルネサンス以降もそうだし、中世やさらに以前の古代においてもそうだ。

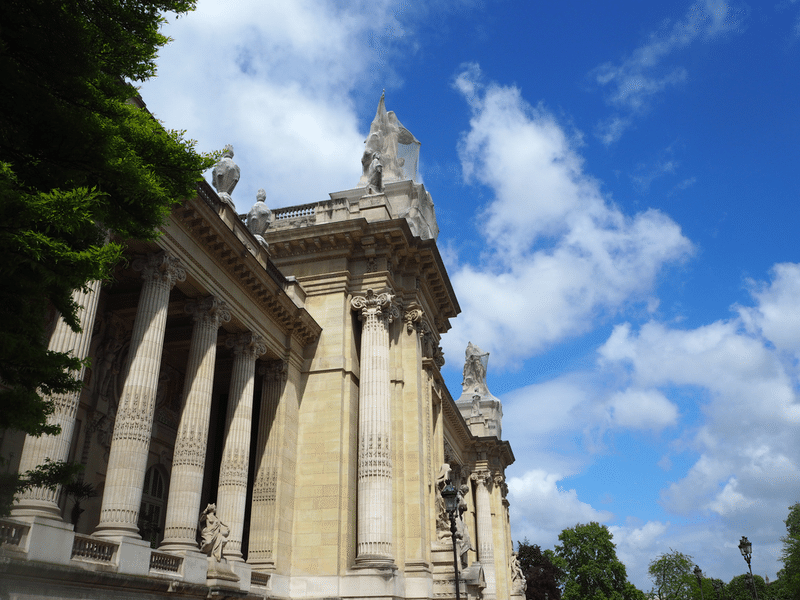

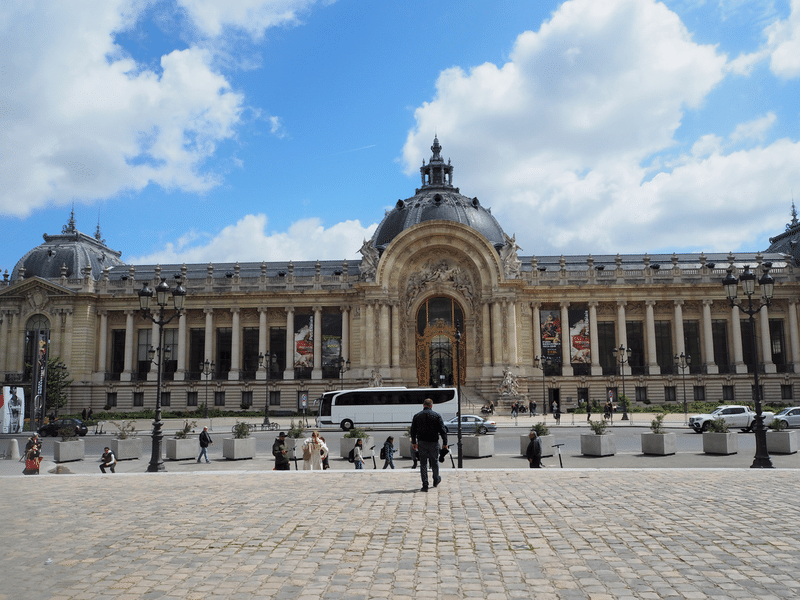

この点をクラークはあまり指摘していないが、そうした古代から蓄積されてきた知識生産の方法が一部の修道院や大学など閉じた領域にのみ使われてきたのを、より広い範囲に開くことになったのが、ルネサンス以降の活版印刷による書籍の出版・流通であるし、郵便網の整備である。また、いまの博物館や美術館などのミュージアムの原型としての驚異の部屋(ヴンダーカンマー)が15世紀から18世紀にかけて私的につくられてきたり、百科全書的な書物の編纂・発行が進められたことも知識を収集し分類するしくみの整備が進んでいたことにほかならない。

そうした前身的な試みがあってこそなのだろう。1753年に古美術収集家の医師ハンス・スローンの膨大な収集品をもとに大英博物館が設立されたのを皮切りに各国に博物館や美術館が整備された。先にも名前を出したカール・フォン・リンネが『植物の種』で近代分類学を体系化したのも同じ1753年であり、ここにおいて知識のストックを用いる整備は整いはじめていたのだ。

こうしたことが科学者や研究者の交流を可能にし、1660年設立の英国王立協会(ロイヤルアカデミー)に代表されるアカデミーの設立を可能にしたし、ひいては、宗教改革のような大きな流れを作ったし、絶対王政を拒否するフランス革命のような流れもつくった。

といったような、大きな力をもった知識生産のしくみがあってこそ、1800年以降にさらに知識ストック層が増えることによる知識の有効な活用という効果が生まれたはずなのだ。

知識のストックを活かす方法

ストックされた知識を活かす方法を分類すれば、以下の3つが挙げられる。

1.演繹法 2.帰納法 3.アブダクション の3つの推論法がそれだ。

一般・普遍的な前提から、個別的・特殊な結論を導く演繹法。

個別・特殊な事例から、一般・普遍的な法則を導く帰納法。

そして、個別の事象をもっとも適切に説明しうる仮説を推論するアブダクション。

既存の知識から新しい知識を生み出すこと。

そのことこそ、真に生産的な知識の利用というかたちであるとした場合、これら3つの推論法をいかに駆使できるかが問われるはずだ。

産業革命以降の知的生産によって、現代のような社会の発展をみた人類だが、冒頭書いたように、その一方で人類にも取り返しのつかないような人新世の環境を生み出してしまった。そのことに対処しようとするとき、これまでの知識として蓄積してきた方法論をベースに演繹的に思考するだけでは、問題の解決には遠そうだというのは直感的にわかる。

新たに生じている個別・特殊な事柄を、帰納法を用いて新たな一般・普遍的な法則を導かなくてはならないし、そもそも、その足がかりとなるような仮説の導出を可能にするアブダクション的な思考法がいまほど必要とされている状況はないように思う。

しかし、残念ながら、1800年当時のイギリスで起きたような変革をもたらすためには、アブダクション的な思考で個別・特殊な事柄から新しい仮説を導出できるような思考ができる人材が圧倒的に不足しているのではないか?と不安に感じることが多い。

アブダクションの方法としてKJ法を見直す

文化人類学者であった川喜田二郎は、著書『発想法』のなかで、自身が考案したKJ法をアブダクションの方法であると言っている。

発想法という言葉は、英語でかりにそれをあてると、アブダクション(abduction)がよいと思う。

だが、このKJ法的な思考法で、個別・特殊な知識の大量のストックを用いて、新たな仮説を導出する知的作業が得意ではない人たちが圧倒的に多い。

物事を俯瞰的にみながらすべての要素の関係性と、その関係性から生じている事柄を読み取るような、森と木を同時にみて、そこで起きている事柄を説明しうる、そうした能力が不足しているのだ。

しかし、現代の複雑な要素が絡み合った人新世の問題に対処するには、そうしたKJ法的アブダクション思考を駆使して、専門領域や異なる立場の思惑を超えた、大きな森と個々の樹々の様子を読み解くような思考法をもった人々による共創的な対話の場こそ、必要なのではないかと思う。

KJ法は、そのステップにおいて、1.単位化(知識を個別の情報に分解しカードやポストイットに書き出す)、2.統合化(個々の情報の類似点などをベースにグループ化とラベリングを繰り返す)、3.図解化(統合によって作成したグループ間の関係性や、それ以前の個別の情報間の関係性を図解によって理解する)、4.文章化(図解によって得られた理解を元に、情報全体の意味するところを文章で説明することを試みることで、さらなる理解を創出する)という思考のステップを経る。

つまり、集めた知識を適切に分割し、統合しなおした上で、それを図解化と文章化という2つ以上のフレームワーク=視点を用いて、理解=仮説としての説明へと組み立てていくという知的創造作業がKJ法である。

具体的に投影した諸要素を組み立てるのである。それらの諸要素は互いにどういう関係にあるかを表現してみる。問題に関係のあることを書きとめ、それを組み立ててみたときに、はじめて問題の構造がわかるのである。

と、川喜田二郎氏は書いている。

このプロセスにおける、素材となる情報を元にした新たな理解の創出、その積み重なりによる、ある種、相転移的な新たな仮説の発見こそが、いま求められている複雑な事象にひるむことなく新たな発想をつくりだすという思考的スキルなのだろうと思っている。

あらためてKJ法という思考スキルの重要さと、それをより広い層の人たちが使えるようになることの必要性を感じるのだ。

こうしたことも含めて人がより想像力を高め、この人新世の問題を自分ごととしてとらえて対処していけるようになるには、どうすればよいかを引き続き探っていきたいと思う。

基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。