ポストヒューマン的言説を整理する

考えて必要な答えを出すのには、普段の準備が大事だ。

最近やってる仕事のなかでもあらためてそれを感じる。準備しているのとしていないのでは到達可能な地点がまるで違ってくる。

準備には、

①多様な知識に可能な限り濃い密度で触れておく

②触れた知識同士の関係を小さな単位でいいので普段から考えておく

③1か月か数ヶ月の単位で1回くらいは、集めた知識や小さな単位でつなげた知識同士の関係性をあらためて整理し、俯瞰的な視点で何が言えるかを図式化したり記述したりすること

の3段階があると僕は思ってる。

この準備を日常的にやれてるかどうかで、思考力、発想力は大きく変わってくるのだから、日々をどう過ごすかはとても大事なことだ。

僕もどこまでやれてるかわからないけど、このnoteを通じて見えているくらいと、プラスアルファくらいにはやれているから、なんとかなってるけど、あらためてこう書いてみるとまだまだできるなと思った。

そう、こういう気づきもあるので、考えてることを整理することは大事だ。

ということもあって、ここ1-2年気にしてきたポストヒューマン、あるいは人間を超えた考え方、非人間的思考のようなものについて、ここですこし整理してみたい。

(何度もnoteの下書きが消えるという不具合にも悩まされながら、これだけは書かないとと思ってめげずに書き上げた僕自身にとって大事な一編である)

エコロジカル・アウェアネス

ポストヒューマン的な言説が目立つようになってきた背景のひとつには気候変動に代表される人新世(アントロポセン)の環境問題があるのは間違いないだろう。最近公開された「「エコロジカル・アウェアネス」による分断の始まり」と題されたWIREDの対談記事で、ティモシー・モートンの著作の翻訳などでも知られる哲学者の篠原雅武さんがこんなことを言っていたことに共感を覚えた。

今回のパンデミック以前から、「エコロジカル・アウェアネス」(人間を離れた世界への自覚の高まり)が求められていたはずです。2010年代後半からの温暖化と激甚災害の多発にまともに反応できていた人であれば、そこで人間が生きているところに関する設定を変えることはできていたはずだし、こういう事態に備えることもできていたはずです。だから、新型コロナウイルスそのものの発生は、時代の画期とはなりえない。むしろ今後起こりうる状況の先触れでしかないと考えています。そんななか、思考の転換を進められる人とそうではない人の間に溝が生まれるでしょう。それは、左派や右派といった政治的立場とは異なるものです。

共感を覚えたのは、「思考の転換を進められる人とそうではない人の間に溝が生まれる」というところだ。

僕がそもそも、このnoteにポストヒューマン的な言説や持続可能性についての議論について書いているのも、この溝を感じるからであり、それでもなんとか溝を埋められないかと思うからでもある。

このエコロジカル・アウェアネスを巡る分断、言い換えれば、従来の人間中心主義的な近代の思考と、非人間中心主義的なポストヒューマン思考のあいだの分断をなんとかできないか?というのが、僕の思いだ。

Earth lives matter

しかし、コロナウィルスに対するアメリカやブラジルの政府の動きをみていると、この溝はむしろ広がる一方なのかもしれないと思う。

篠原さんは先の続きでこう書いている。

ドナルド・トランプ米大統領は旧来型の政治のロジックに立脚しつつ「新型コロナウイルスは武漢の研究所発である」と主張し中国の責任にしようとしていますが、それは惑星規模の出来事を国家間の敵対関係のロジックの問題に矮小化しているのと同じことです。哲学者ブルーノ・ラトゥールは『地球に降り立つ』で、自然が極めて不安定になっている今日的状況を表すために「新気候体制」という概念を導入します。そして、「気候変動を信じない」と発言するトランプによる「一国主義」への対抗概念として「テレストリアル」的政治を提唱していますね。

トランプの古典的な「一国主義」的政治ロジックに対して、社会学者ブリュノ・ラトゥールが「新気候体制」という概念を導入しつつ提案する「テレストリアル」的政治。

テレストリアルとは、大地、地上的存在、地球のすべてを含んだ概念を呼ぶラトゥールの造語だ。

ラヴロックのガイア理論同様、地球をひとつの存在としてとらえるが、ラトゥールの場合、そこに人工的な創造物(物理的なものも、政治や文化のような非物理的なものも)も含んでいる。

つまり、ラトゥールは政治的な視点においても、地球的な観点での思考が必要になっていると主張していることになる。

「白人のアメリカ」、「アメリカンドリーム」という今はない夢にしがみつこうとするトランプの政治的態度とは正反対のものだ。

ラトゥールは、『美術手帳』のサイトに掲載された「地球に降り立つことへの7つの反対理由 ブリュノ・ラトゥール『クリティカルゾーン:地球に降り立つことの科学と政治学』序論」で、トランプらがしがみつく近代的な政治態度は、自分が住んでいない場所から生きる糧を得ようとする態度であると批判する。

彼らは、人間の目の前に国家やら経済やら文化やらを置くことで、実際に住んでいる地球の環境を見えなくする。彼らは、現実の地球に住むことなく、架空の国家のなかに住んでいる。

しかし、彼ら(いや、僕らもだ)が生きる糧をこっそり得ているのは間違いなく、国家のような人工的で虚構によって隠された場所=地球そのものだ。

「近代の」人々の定義として、自分が住んでいない場所から生の糧を得ている人々、と言えばかなり的確だろう。少なくともその人たちはふたつの世界のあいだで生きている。ひとつはその人たちの習慣、法の保護、不動産証書、国家による補助がある場所、つまり自分が住んでいる世界。それに加えて、影のようなふたつ目の世界、遠く隔たり、法の保護も明確な所有権も国家による権利保障もないことによって利益を吸い取っている世界がある。これを自分の生の糧を得ている世界と呼ぼう。近代化主義者たちはつねに後者の世界を無視しながらも、自分たちは前者の世界にだけ住んでいるのだという幻想を維持するのに必要な資源を、そこから引き出してきた(Charbonnier)。近代人というのはいつも不在地主のように振る舞ってきたのである。

「人間を離れた世界への自覚の高まり」がある一方、そこに目を向けない保守的な層はいまだに自分たちが地球から搾取していることに気づいていないわけだ。僕らはそうした保守的な層に対して、"Earth lives matter"も訴えていかなくてはならない。

エコロジカル・アウェアネスをもった人と、そうでない人の分断が置き、前者はテレストリアルに考え、後者は相変わらず、一国主義的に、人種的に、ジェンダー的に考える。

気候変動などに立ち向かうため、前者によるテレストリアルな活動=ELMをうながすグローバルかつ小集団のコミュニティのネットワーク的なものが形成可能かどうかを問う必要がある。

ポストヒューマンという状況

さて話題を変えよう。

(そして、この先がnoteの不具合で何度も何度も下書きが消えて書き直した部分だ。5回くらい書いてる部分もある)

このnoteにぴったりな『ポストヒューマン』という本の著者ロージ・ブライドッティが書いている、こんな話をきっかけとして。

過度に先進した諸国の農業バイオテクノロジー部門では、乳牛や羊や養鶏を動物飼料で肥育するという予期せぬカニバリズム的展開がすでに起こっていたのである。後の診断によれば、こうした方策が、牛海綿状脳症(BSE)という致死の病を引き起こす原因であった。俗に「狂牛病」と呼ばれるこの病気は、動物の脳の構造を蝕み、どろどろの状態に変化させる。しかしながら、ここでの狂気は議論の余地なく、人間の側、人間によるバイオテクノロジー産業の側にある。

先進資本主義とそれが有する遺伝子工学技術は、倒錯したポストヒューマンのありかたを生み出している。その革新には人間と動物の相互作用の徹底的な破裂があり、にもかかわらず、すべての生物がグローバル経済という糸車にからめとられている。

この引用からわかるのは、ポストヒューマンとは態度ではないということだ。

ポストヒューマンとは、人間の行為によって、動物と人間の境が曖昧となり、その結果人間社会の生活に危機を招くことがある、そんな状況を言い表したものだといえる。

つまり、それは産業革命以降の人間の活動が地質学的なレベルで地球を変化させてしまい、そのことが気候変動を中心とした危機に人間社会にも晒してしまっていることを地質年代的記述として示した人新世=アントロポセンという語とある意味似ている。

BSEが人工的に牛をカニバリズム的な状況に追い込んだことで人類に危機をもたらしたのだとすれば、その構図はいうまでもなく、いまのこのパンデミックが人類が本来足を踏み入れてはいけない領域から野生の動物を持ち帰り食したことを起源とするのと同じ構図だ。

そこにはラトゥールが指摘している「自分が住んでいない場所から生きる糧を得る」という態度がある。

もともと人間は自分たち自身で、動物と人間、自然と人間を分け隔て、あたかも自分たちは動物や自然から切り離された人間社会で生きているかのように振る舞いながら、その実、生きる糧はその外から得ようとし、結果、それが切り離されてあるはずの人間社会に害を及ぼすことになっているのだ。

X lives matter?

そう理解した上でブライドッティの言葉を読んで見てほしい。

生命組織のグローバルな商品化と対応しているのは、動物自体が部分的に人間化されてきているということだ。たとえば生命倫理の分野において、動物の「人」権という論点が、それらの行き過ぎに対する対抗措置として提起されている。動物の権利を守ることは、ほとんどの自由民主社会において注目されている政治的な問題なのである。この投資と虐待の組みあわせは、先進資本主義そのものから生じた逆説的なポストヒューマン的状況であり、それが多様なかたちの抵抗を引き起こす。

自分たちの外側に追いやってきた動物から経済的な搾取を続けてきた人間が、いま動物の権利を要求されている。

ブライドッティはそれを「投資と虐待の組み合わせ」と呼ぶが、この構図は、人種差別や移民の問題となんら変わらない。

一方に排除による搾取があり、もう一方に暴力がある。

誰が権利を持っていて、誰が持っていないのか?

誰の生が大事で、誰の生が大事にされていないのか?

"X lives matter?"がいま問題になっているのだ。

生政治と市民権

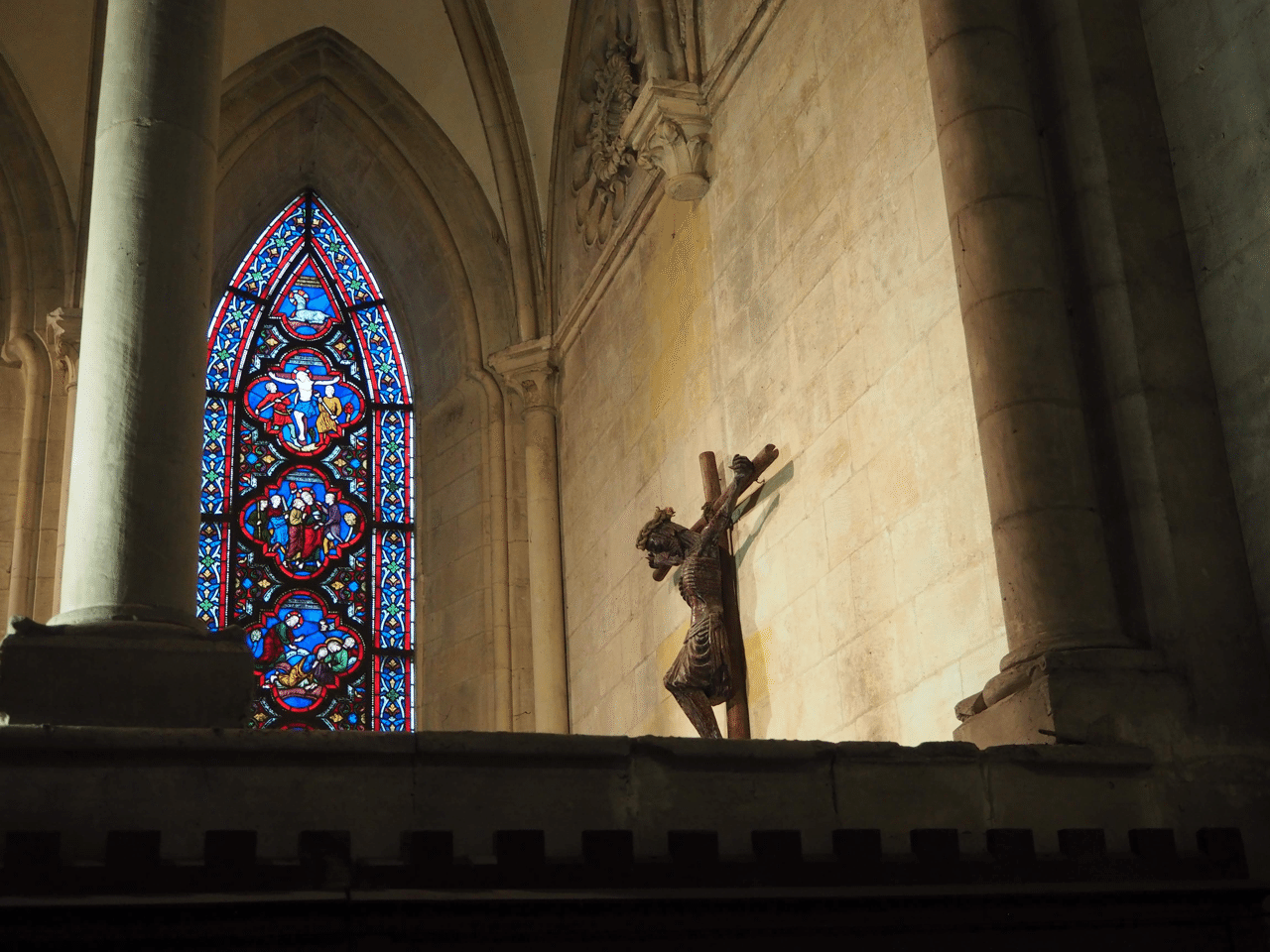

ミシェル・フーコーが生政治と呼んで、近代国家の成立以降、国家の管理対象が思想や信仰から、生まれたままの身体的生に変わったことを指摘したのはよく知られている。

それ以前は、キリスト教徒か異教徒か、正統か異端か、カトリックかプロテスタントかといった信仰が管理の対象であり、それゆえにユダヤ人の排斥や異端審問や魔女狩りが行われても、肌の色の違いで政治的な差別が行われていたりはしなかった。

それがフーコーの言うような生政治体制に変わったのがいつかといえば、ジョルジョ・アガンベンは『ホモ・サケル』のなかで、それをフランス革命のタイミングであると指摘している。

政治に関する近代の思考において「市民権」という観念がもつ中心性(と両義性)はここに由来する。ルソーが「フランスの著作家の誰も[……]「市民」という用語の本当の意味を理解しなかった」と言っているのはそのためである。だが、いかなる人間が市民でありいかなる人間がそうでないのかを定め、土地の法と血の法のなす円環を明確に定め徐々に狭めるべく設けられた、フランス革命のときからすでに見られた多数の規定もまた、ここに由来する。

フランス革命に際して、市民権という観念が生まれたとき、誰が市民で誰がそうでないかを区別する必要性が生じる。

そのとき、区別の基準として用いられたのが土地と血である。生まれたときに規定されてしまい、自分ではどうしようもないものが、権利を得てその生が大事にされるかどうかの基準とされたのである。

それまでは政治的な問題になったことがなく、単に哲学的人間学における数ある議論の主題の一つにすぎなかったもの(「フランス人とは何か? ドイツ人とは何か?」といった問い)が、いまや本質的な政治的問いになりはじめ、つねに再定義されるべきものとなる。ついには、国民社会主義によって、「ドイツ人とは誰であり何であるのか?」という問い(したがってそれは「ドイツ人ではないものとは誰であり何であるのか?」という問いでもある)への回答が、ただちに窮極の政治的任務と一致した。ファシズムとナチズムは何よりもまず、人間と市民のあいだの関係の再定義である。いかに逆説的に見えようと、ファシズムとナチズムは、国民主権と人権宣言によって開かれた生政治的な背景の前に置かれてはじめて十全に認識可能なものとなる。

「1933年7月14日、ヒトラーの権力掌握からほんの数週間後、「遺伝学の血統の予防」のための法が布告された」ことをアガンベンは指摘している。

その法は、「遺伝病に罹っている者は、医学的検査の結果、子孫が心身の重大な遺伝病に罹る高い蓋然性のある場合は、不妊手術。施されうる」と定めたもので、まさに血=遺伝という先天的な理由で妊娠の権利を人から奪うものだ。

現代の個人情報やバイタルデータの管理を誰が行うか、国なのかGAFAのような巨大なグローバル企業か、はたまたアナーキーな市民組織が自治管理するかといった問題も、この生政治体制の延長戦上にあるのであり、うまくやらないとそれが未来の差別を助長しかねない危険性があることはちゃんと歴史から学んでおいたほうが良さそうだ。

例外状態という二枚舌

ふたたび、動物と人間の区別の話に戻れば、アガンベンは『開かれ』という別の本で、次のようなことを書いている。

人間/動物、人間/非人間といった対立項を介した人間の産出が、今日の文化において賭けられているかぎり、人類学機械は、必然的に排除(つねにすでに勾留でもある)と包摂(つねにすでに排除でもある)によって機能している。事実、まさに人間がそのつどそのつどつねにあらかじめ前提とされているからこそ、人類学機械は、一種の例外状態、つまり外部が内部の排除でしかなく内部が外部の包摂でしかないような未確定の領域を現実に生み出すのである。

ここでアガンベンの思想において重要な概念である例外状態が登場する。

あるものを外部に排除する(例外化する)ことによって内部を可能にすると同時に、一見排除したかのように見える外部もこっそり内包しておくことを指す。

つまり、動物を人間から分け隔てることで人間を可能にする一方、相変わらず動物的なものも内部が利用可能な状態にしておくことだ。

それはナチズムにとってのユダヤ人でも、トランプにとっての白人以外でも同じことだ。それらを外部化=例外状態にすることで、利用可能にするのだ。暴力をもって。

ゆえに、アガンベンの例外状態という考え方は、ラトゥールの「自分が住んでいない場所から生きる糧を得る」という指摘にも重なるし、『虚構の「近代」』で批判する社会と自然、人間と非人間を区別しようとする「近代憲法」という捉え方にも重なる。

近代憲法は、人間と非人間を完全に分離することを善とし、同時にその分離をないものにする。だからこそ近代人は無敵になれるのである。「自然は人間の手が作り出したものではないか」とあなたが非難すると、近代人は、自然が超越的であること、科学が自然へのアクセスを可能にする仲介者であること、そこに人間がまったく介入していないことを露骨に示して見せる。そこで「私たちは自由だし、私たちの運命は私たちの手中にあるのではないか」とあなたが言うと、「社会は超越的だし、その法則は常に私たちを乗り越える」と近代人は切り返す。「それではあまりにひどい二枚舌ではないか」とあなたが抗議すると、定義不可能な人間の自由と自然法則を混同したりはしていないと近代人は豪語する。そのくせ、あなたが近代人を信じ、注意を一瞬、他に逸らせたとたんに、何千にものぼる物体を自然から取り出してきては社会集団に移し替える。さらに自然物が持つ確実性を社会集団にも求めてくる。それはあの「達磨さんが転んだ」という子供の遊びのようなものである。

そう。例外状態とはまったくの二枚舌なのだ。

切り離したかのようなふりをすることで、こっそりと裏で関係性を維持して、自然や動物、あるいはマイノリティから搾取しまくる。

ロマン主義の幻想空間

ここまでくれば、ティモシー・モートンが『自然なきエコロジー』で提唱するダーク・エコロジーの考えがアガンベンとの例外状態にリンクしていることも理解できるようになる。

モートンは、エコロジーという概念で自然を絡みとることで自然を遠く手の届かない存在であると同時に、非日常的な観光気分で消費可能な存在に変えてしまったのがロマン主義であったと指摘している。

手の届かない存在かつ消費可能な存在なんて二枚舌は、それこそ例外状態の論理や、近代憲法の手品とまったく同じだ。

「近年の環境運動には、ロマン主義の名残がある」とモートンは言っている。「それは私たちがイデオロギーの捻れた空間の中にいることの確かな証である」と。

モートンはそのわかりやすい例としてトールキンの『指輪物語』にロマン主義の名残がみられると指摘してくれる。

J・R・R・トールキンの3部作『指輪物語』のホビット庄は、世界という球体を、有機的な村として描いている。トールキンは、管理されているが自然なままのようにも見える環境に住み着いている郊外居住者、すなわち「小人」の勝利を語っている。彼らが穴の中にいるとき、グローバルな政治の広大な世界は、地平線の彼方に半ば隠れて、彼らには、喜ばしくも感知し得ないものとなる。トールキンの3部作は、決定的に重要なナショナリストの幻想を体現している。すなわち、「世界」は現実的で手ごたえのあるものでありながら未知のものであるという感覚だが、そうすることでイメージの換喩的な連鎖--歪像の形態--を呼び覚ます。『指輪物語』は、言語、歴史、神話全般だけでなく、周囲をとりまく世界(Umwelt)をも確立している。もしロマン主義が存続していることの証拠があるとしたら、これこそがまさにそうなのである。

「トールキンの3部作は、決定的に重要なナショナリストの幻想を体現している」という言葉に、ロマン主義が可能にした美しい魂と美しい自然の共犯が、現代の国家主義的な政治の原動力となっていることが象徴されているように思う。

「主体と客体のあいだの裂け目の反対側にある風景」としての美しさ自然は「反転した形態における美しき魂に転じ」、その「美しき魂は、エコロジカルな主観性」となり、美しき自然と表裏一体の関係をなす。ところが美しき自然も美しき魂ともに「同じ病に苦しんでいる」のであり、それらは「不透明で、排除的で、絶対的に当然正しい」とされるのだ。

この幻想の世界で美しい人間社会と美しい自然は表裏一体という形で裏表に分離され、そのいずれからも市民権を持たないものは除外される。

彼らは汚れたものなのだ。

ダークエコロジー

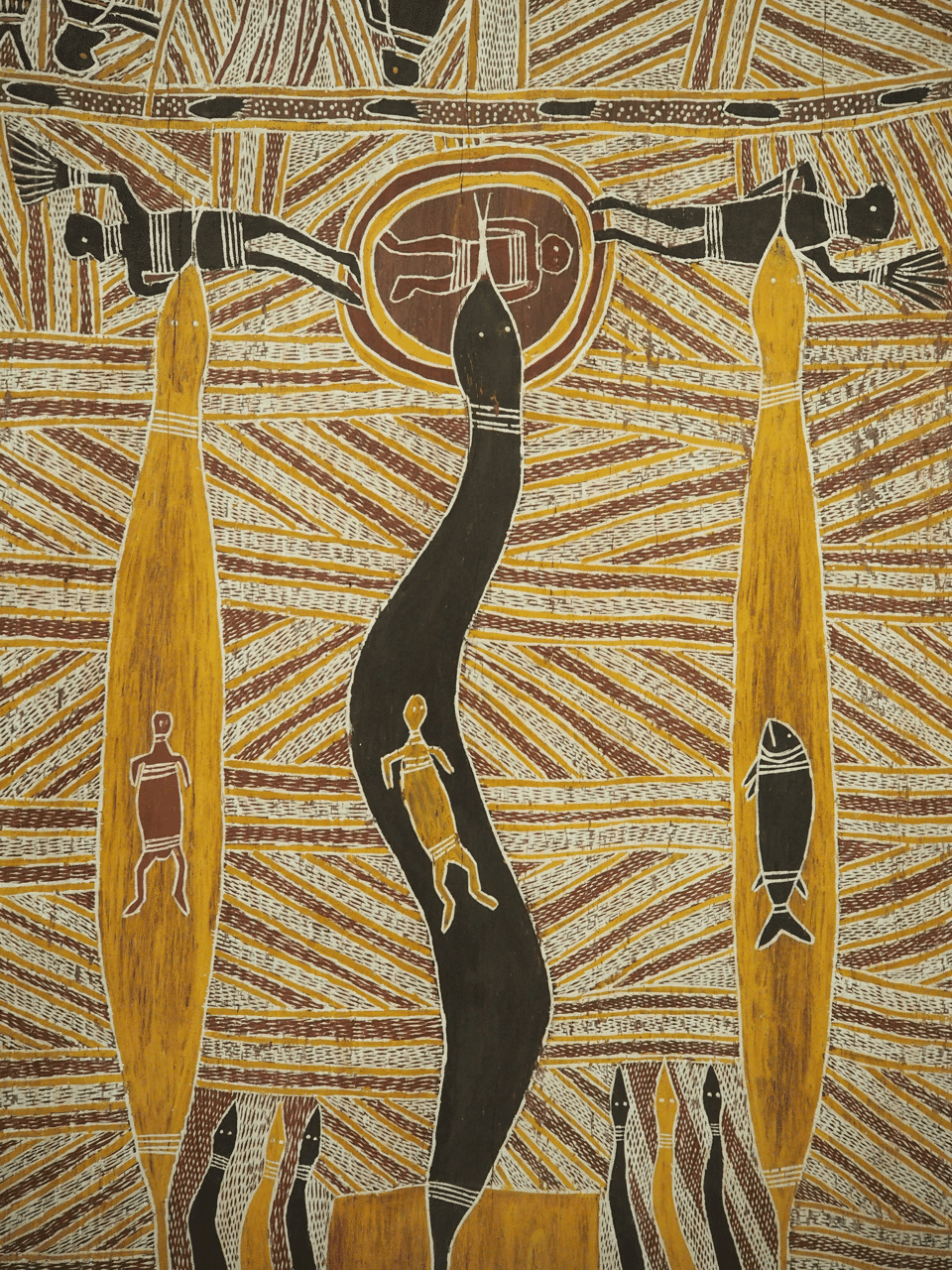

しかし、それでも彼らも含めて「残念ながら、私たちは世界である」。

ボノボをヒト属として区分しようとする最近の試みにもかかわらず、無限に続くかに見えるヒト科と原人の系列は、人間と動物のあいだに位置している。そして、誰もまだ人間をボノボの種として区分していない。

動物およびその同類をどうしたらいいかを知っていたら、私たちには、意識の苦痛な消耗から一休みできただろう。「私たちは世界だ」と叫ぶことができるし、それは本当であるかもしれない。もちろん、私たちが奇妙なものとの一体性へと溶解されていくのをビデオ映像で見ることは私たちにはできない。そして、エコロジカルライティングも、他者の映る鏡に向かって身を打ち続けている。つまり、ハエのようにして。絶え間なく衝撃音が鳴らされているところには--そこでは、奇妙な他者が、近いところへと入り込むやいなや不活性であるかもしくは脅威を与えるものになる--アイロニーの欠如が示されている。

僕らは、ロマン主義の幻想の世界になんか住んでいない。

僕らは地球表面の数キロにしか及ばない薄膜の世界を、ボノボたちと共有するボノボの一種であり、世界そのものの一種である。

この「残念ながら、私たちは世界である("We are the world")」という認識からスタートすることではじめて、モートンのいうダークエコロジーの可能性は開けてくる。

私たちは粘着性の汚物の中にいるというだけでなく、私たち自身が汚物なのだが、私たちはそこにひっつくやり方を見出すべきであり、思考をより汚いものにし、醜いものと一体化し、存在論ではなくてむしろ憑在論を実践すべきである。

とモートンはいう。

彼らは汚れているかもしれないが、私たちもまたネチャネチャした汚物なのだと認識することでダークエコロジーははじまる。

自然なる観念を存在の1つのあり方としてつくりだすのを拒否するとき、ダークエコロジーは、この「急停止」の側面の1つであり、エコミメーシスの心落ち着かせるアンビエントな音ではなく、非常ブレーキの甲高い音を発生させる。

僕らはもはや自分たちが住んでいない場所から生きる糧を得たりしない。僕ら自身がその汚れたものとして外部化してきたものと一体となる。僕らもまたいつでも喰われる側に回るのだという認識のもとに。

そう、ここで最新の文化人類学が提供してくれる喰うものと喰われるものがひとつになった世界に入っていけるのだ。

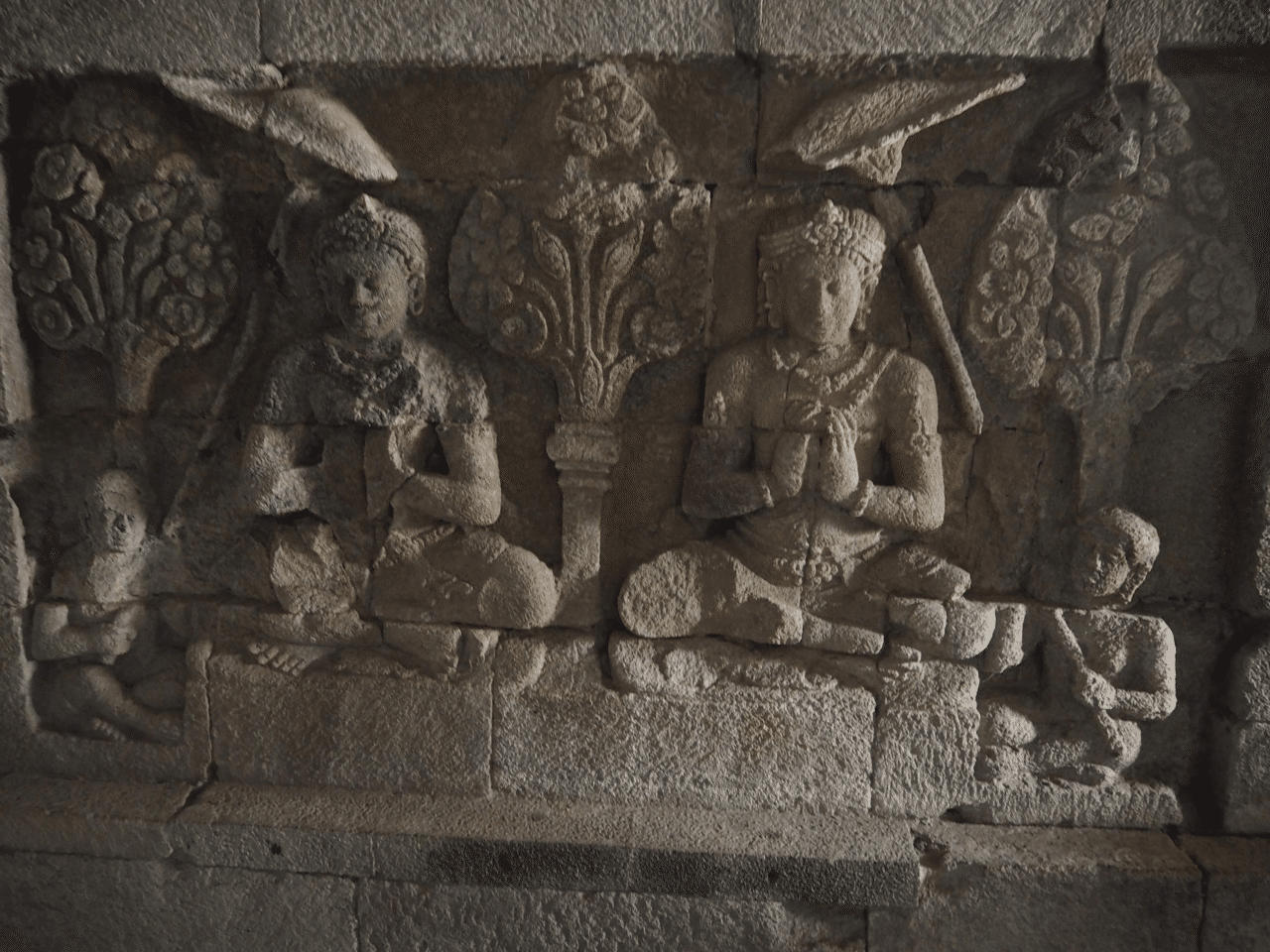

ルナ・プーマ、捕食する者

「『森は考える』では、非人間的存在に対する人間的な関与を理解するためのより強固な分析枠組みを開発することで、人間を例外的なものとして――またそのようにして世界の残りの部分から根本的に分離されたものとして――取り扱ってきた方法に向けられる、ポストヒューマン批評に寄与することに努めたい」と著者であるエドゥアルド・コーンがいう、ルナと呼ばれる人びとの暮らす南米エクアドルのアマゾン川流域のアヴィラという地域の人類学的な調査を経て論じる『森は考える』で展開される非西洋的な世界の捉え方は、まさに「人間」という概念を超えたポストヒューマン的な視点について、僕らに示唆してくれる。

この世界において存在を分けるのは、捕食である。

喰うものと喰われるものがいるのであり、別の言い方をすれば生きて捕食するものと、捕食されて死んだものである。

生きる権利をもつものは生きているものである。死んだものは別の世界で別の権利をもつ。

〈私〉としての、つまり、ルナとしてのオズワルドの連続性に欠かせないのが、彼がプーマ――捕食者――である、ということである。

ルナは彼らの言葉(キチュア語)で「人間」という意味だ。彼らはルナ・プーマと呼ばれるが、プーマの方は同じくキチュア語で「捕食者」あるいは捕食者の代表である「ジャガー」を指す。

プーマはしばしばジャガー――その最も重要な原型――として実体化されることを思い起こしてほしい。ただし、より正確にはジャガーは、この自己が捕食を通じて創りだす別の自己に向けられる、対象化する関係性のおかげで、自己の関係的な位置、〈私〉として持続し、生ある〈私〉をしるすのだが。そのために、「ルナ」のように、プーマもまた「ある代名詞の不完全な代替物」として機能する。生き延びるオズワルドは、ルナ・プーマ、人間=ジャガーである、いや、でなければならない。

私であるとは、捕食する者であるということである。

そして捕食するものであるということは主体であり、その世界で権利を有しているということである。

狩猟すること、漁撈すること、採集すること、栽培すること、および様々な生態学的な組み合わせを統制し食糧を手に入れることを通じて、人々は世界の中のもっとも複雑な生態系のひとつ――相互作用し、互いに構成的である異なるたぐいの存在に驚くほど満ちた生態系――に否応なく親しく関わることになる。そしてその関わりあいは、そこでのそれぞれの生をつくるおびただしい生きものたち――ジャガーに限らない――とのたいそう密なる接触へと、諸々の存在を引き込んでいく。すなわちこうした関わりあいが、人を森の生命へと引き込んでいく。さらに、あの森にある生命と、それとは違うものとして「あまりに人間的」だと私たちが考える世界とをもつれさせるのである。

捕食を通じて彼らは世界と一体化している。そこでは動物と人間の区別はない。いや、彼らを飲み込んだ森そのものも「考える」主体であって同じであり、それらはいずれも差もなく、ポストヒューマン的な意味において「あまりに人間的」なのだ。

モートンがいう「私たちは世界である」という言葉がこだまする。

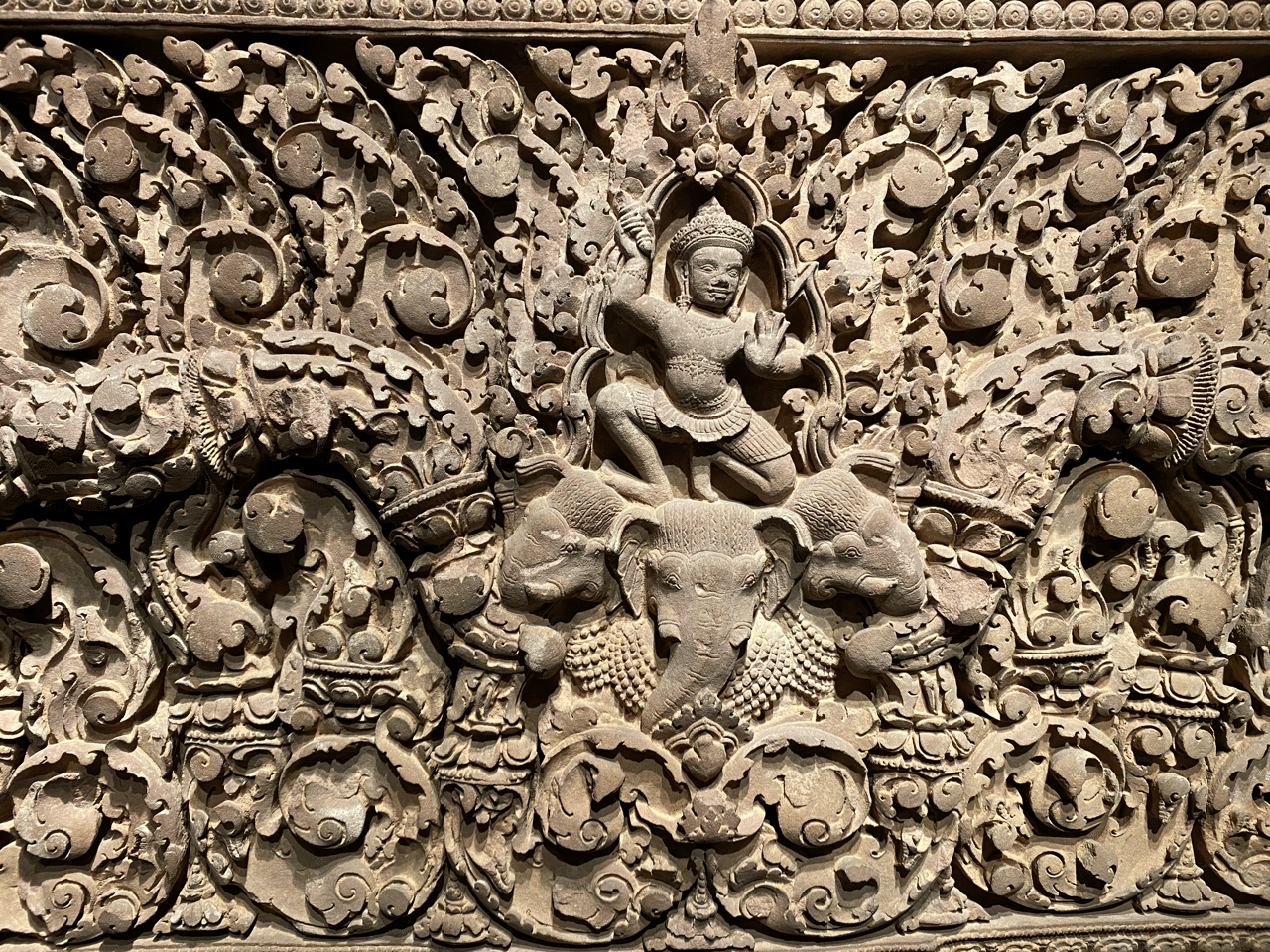

著者コーンが影響を受けている、同じく人類学者のエドゥアルド・ヴィヴェイロス・デ・カストロがアメリカ先住民の人たちを調査を元に書いた『食人の形而上学: ポスト構造主義的人類学への道』でも、こんなことが書かれている。

生産のモード(等質的な出自)ではなく、捕食のモード(異質発生的な取りこみ)である。それは、共生関係のあいだの捕獲、存在論的な「再捕食」による「再生産」である。自己を外在化する条件としての、食人による他者の内在化であり、敵――敵として振る舞うもの――によって「自己規定される」ようにみえる、ある種の自己である。これが、アマゾンの宇宙論的実践に固有な、他者への生成である。潜在的な類縁関係は、親族よりも戦争と強く結びついている。文字通りそれは、親族に先行しその外部において、戦争機械の一部をなしている。

最初から等質的な関係が望まれるのではなく、異質なものとの対峙を前提に捕食=異質物の取りこむことが念頭におかれた世界観である。

そこではこっそり搾取されたり、等質化された世界の外部に例外状態がつくられることで目に見えぬ不平等を成り立たせたりといった近代西洋的なヒューマニズムはない。

彼らはもっと一蓮托生の世界のなかで文字どおり対等に捕食しあい、戦いあう戦争機械として生きているのだ。

ダークだが、二枚舌的なごまかしのないな生態系がそこにある。

オブジェクト指向存在論

そろそろ書き疲れてもきたので、あと2つだけ、ポストヒューマン的な潮流を紹介して終わりにしよう。

1つは、グレアム・ハーマンのオブジェクト指向の非人間的な世界の捉え方がある。『非唯物論』を参考にしながら紹介してみる。

ハーマンは、ラトゥールのアクターネットワーク理論(ANT)に一定の評価を示すが、同時にその弱点も指摘している。

私の見るところANTの良いところは、脈動する総体、もしくは静態的な総体に対立するものとしての個別の存在に立ち戻ろうとする点、またあらゆる存在――人間と人間、自然的なものと文化的なもの、現実的なものと想像的なもの――がひとしくこの理論に参与すべく主張しようとする動機という点に主にある。それによってANTは、かつて現象学が占めていた存在論的に民主主義的な立場に置かれるが、ただしそれはこの学派が観測する人間主体を特権化しすぎる面をのぞけばというかぎりにおいてである。

ハーマンが言うには、人間的な行為としての記述を重視するANTのアプローチでは、人間誕生以前の宇宙の誕生などを描く際に問題が生じるということになる。

この点でまだ見落とされているのは、この宇宙における膨大なほとんどの諸関係は人間とは関係がないということ、少なくとも他の千億の銀河のなかのありふれた銀河の辺縁に位置する、そのまた千億の星々の1つにすぎない中型の恒星の近くの標準的な大きさの惑星の正体不明の住人と、宇宙におけるほとんどの関係は無縁であるということだ。人間がいなくても対象どうしは他のものとの間で相互に作用するという点を忘れてしまえば、どれほど声高に主観=対象の分岐ののりこえについて吹聴したとしても、人間が住める宇宙の50%を自分たちのものと主張することになるのだ。本当の意味でオブジェクトに賛同するオブジェクトの理論は、人間を直接には全く巻きこんでいない対象間の背景について意識する必要がある。

と。

ハーマンは自ら提唱する、オブジェクト指向存在論(object-oriented ontology)では、人間が見逃しがちな、人間が関わることのない異なるオブジェクト間の記述も重視している。

いや、記述というと静的で制御された印象になる。

ハーマンがいうのはそうではない。

OOOはこれとは反対の原則を強調するのを選ぶ。つまり、生成が間違いにつながるからではなく、移り行く過程は、この過程から外れた何かがなければ生じえないからである。

と。

これこそモノの民主主義であり、モノたちのアナーキズムである。

共生は、広い意味での集合的属性ではなく、所与の個体の特異性に容易につながる偶然の要素をはらんでいる。別の言い方をすると、新しい段階につながる直近の源は、ある組織や国家の統計的標準よりも、一個人の、その人にしか通じない特異な見方や意志にしばしば結びついているからこそ、われわれは顕著な個人を探すところからはじめなければならなくなる。なぜならそれは一般に現状を変える直接の原因や媒介要因よりも現場にあらかじめ組み込まれている背景となる条件のうちにあるからである。

LIFE3.0

さて、最後にもう1つ。

このハーマンのいうモノたちのアナーキズムが概念的なものでなく、現実のものになるのが、MITの理論物理学者かマックス・テグマークが提唱する『LIFE3.0』の未来生命が誕生してきたときだろう。

「いつか人間レベルのAGIを作ることに成功したら、知能爆発が起こって我々は大きく後れを取るだろう」とテグマークがいう強い人工知能は、人間のようなLIFEバージョン2.0では不可能なみずからを強化するためのみずからの生命を構成するハードウェアそのものを創造することが可能だ(人間はソウトウェアなら作れる)。

その並外れた創造力により、生命バージョン3.0のAIたちは、僕らが問題としているような持続可能性の問題をやすやすと超えていく可能性がある。

これまでに私の心をもっとも掻き立てた科学的発見は、我々が生命の未来の可能性を大幅に過小評価していたと明らかになったことである。生命が数100年続いたのちに病気や貧困や混乱によって途絶えるというシナリオのみに、我々の夢や希望をとどめておく必要はない。生命はテクノロジーの助けを借りて、太陽系の中だけでなくこの宇宙全体で、祖先が想像していたよりもはるかに壮大にめくるめく形で何10億年も繁栄する可能性を秘めている。限界はないのだ。

まさにポストヒューマンの世界である。ラブロックがアントロポセンはもう終わりで、AIたちによる新しい地質学的年代ノヴァセンが始まりつつあると指摘するのも、納得だ。

けれど、新たな生命の誕生は、僕らにとっていいものかどうかはわからない。人間を超えているのだから、文字通り本当にわからないのだ。

だからこそ、テグマークはこんな風に問うことの重要性を指摘する。

AGIを目指す競争はすでに始まっているが、それがどのように展開するかは見当もつかない。しかしだからといって、我々がどのような結末を望むのかを考えるのをやめてはならない。我々が何を望むかが、結果に影響を与えるからだ。あなた自身は、どのような結末を、どのような理由で望むだろうか?

1.超知能が出現してほしいか?

2.人間がそのまま存在することを望むか? 取って代わられることを望むか? あるいは、サイボーグ、アップロード、シミュレーションになることを望むか?

3.人間または機械を支配したいか?

4.AIが意識を持つことを望むか? あるいは持たないことを望むか?

5.良い経験を最大限に増やして苦難を最小限に抑えることを望むか? あるいは成り行きに任せることを望むか?

6.生命が宇宙に広まることを望むか?

7.あなたが共感できる大きな目的を目指して文明が前進することを望むか? あるいは、たとえあなたにとっては的外れで陳腐な目標に思えても、ある程度満足できる未来の生命形態で良しとするか?

と、こんな風に、僕らにはポストヒューマン的な状況における問題が山積みである。

だからこそ、準備が必要だ。

それでも、準備する人としない人の分断があるのだとしたら、問題解決はますます困難になりそうだ。

この記事が参加している募集

基本的にnoteは無料で提供していきたいなと思っていますが、サポートいただけると励みになります。応援の気持ちを期待してます。