#アーティスト

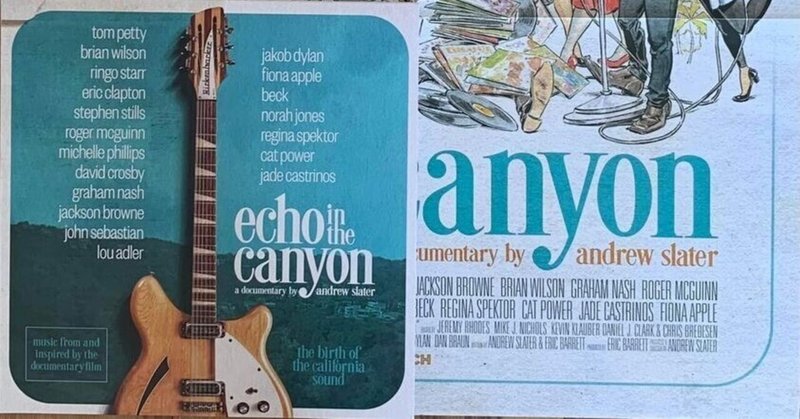

Echo In The Canyon ~Music from and inspired by documentary film

Echo In The Canyon ~Music from and inspired by documentary film 「ローレル・キャニオン 夢のウェストコースト・ロック」に続き、立て続けに観た 「エコー・イン・ザ・キャニオン」。前者が美しい写真と素晴らしい音楽で当時ローレル・キャニオンで起こっていたことが当時の時代と重ね合わせ総括して語られていましたが、 特に目新しい話があったわけでなく、カメラマンという傍観者の視点からの「ノスタルジー」の域にとどまった作品という

An Apple film original: THE VELVET UNDERGROUND: A DOCUMENTARY FILM BY TODD HAYNES

10月15日に公開されたばかりのVelvet underground のドキュメンタリーをApple TVで観ました。前半はニューヨークのアヴァンギャルド・アート・シーンで活動したJohn Caleが大きくフィーチャーされており、John Cale、La Monte Youngなどの当時のシーンを感じることができます。Andy Warholのネームバリュー、Nicoの参加により徐々に知名度が上がり、セカンドアルバム「White Light, White Heat」で聴ける緊張