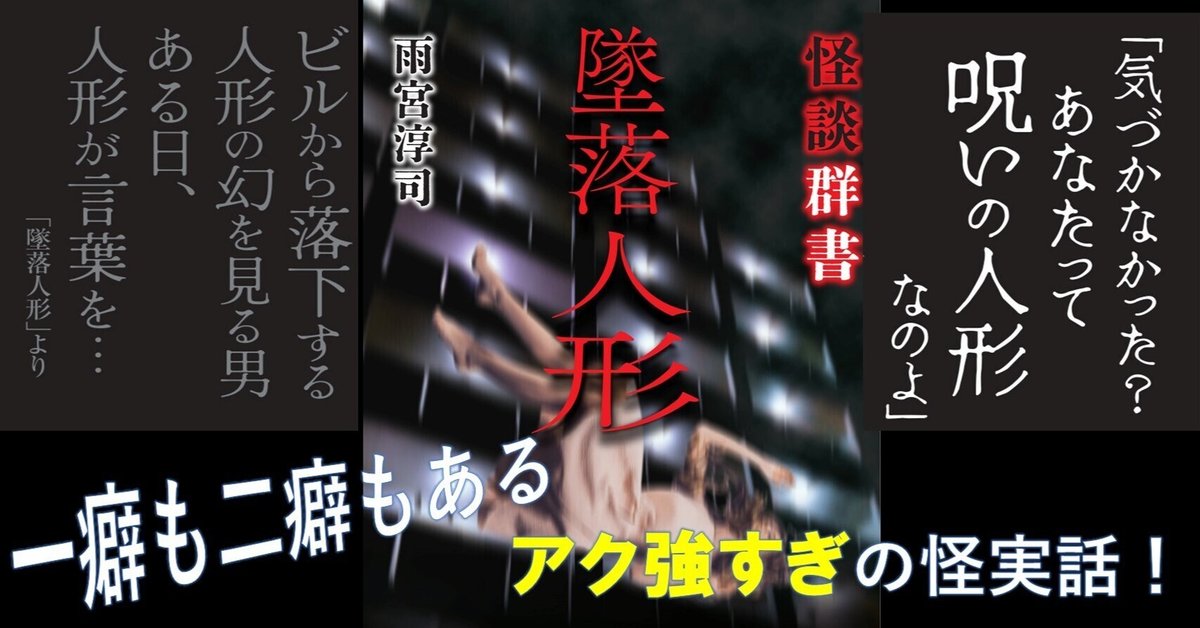

一筋縄ではいかない怪異ばかりを集めた強烈な実話怪談集!『怪談群書 墜落人形』前書き全文+収録話「殴打のテオリア」冒頭掲載

出てくる霊も体験者も曲者ぞろい。

俄かには信じがたい異常現象と歪で底冷えのする恐怖たち。

一筋縄ではいかない怪異ばかりを集めた強烈な実話怪談集!

あらすじ・内容

「気づかなかった?

あなた、呪いの人形なのよ」

ビルから落下する人形の幻を見る男

ある日、人形が言葉を…

「墜落人形」より

一癖も二癖もある、アク強すぎの怪実話!

・スベリヒユが群生するプレハブ小屋。中では女装の少年がある霊的な作業を…「スベリヒユ」

・嫁入りの夜に出現すると言われる縁起のよい帆掛け船。だが船には黒い人影が…「ゴブリン対策」

・激辛カレーを食べる謎の老女。食事中、老女の袂から何かが…「蝉と蛇とカレーライス」

・玄関に立つデリヘル嬢の霊。勢いよく殴った時だけ手応えが…「殴打のテオリア」

・手首切断事故と目撃されたオレンジ色の爪をした左手首の幽体。その正体は…「手首が来る」

・セーラー服の少女を車で轢いてしまった幻の感触。その後、車が盗まれ意外な展開に…「轢いた記憶」

・福岡のとある会社社長一族が行う秘密儀式伝うことになった男。

山奥の薄野原で井戸と対峙した怪奇な5日間…「可哀相な井戸」

・ビルから落下する人形の幻影を見る男。なぜ自分にそれが見えるのか?

それが霊だとして、なぜ人間ではなく人形なのか?戦慄の結末…「墜落人形」

他、満を持して世に放つ著者9年ぶりの単著!

前書きよりーはじめにー

世の中には、二種類の人間がいる。

幽霊に出会って驚く人と、驚かない人だ。筆者は、断然後者のほうが好きである。

驚きのあまり他愛なく気絶して、「気が付いたら朝になっていた」などということはないし、

「それから先のことは憶えていない」なんていうふうに、肝腎なところを外すこともない。

こういう人は好奇心が先に立っていて、幽霊をネチネチ観察していたり、「凄い凄い!」と喜んだり、「思っていたのと違う!」と不満を表したりする。

果ては、繰り返し呼び出そうとしたり、正体を見極めようとしたり、捕まえようとしたり、格闘したりする。

ただ、そこまでいくと筆者としても、さすがに「それ、間違いないですか?」と訊かざるを得ないのであるが、しかし、そういう話のほうが「怪談」としては段違いに面白いのも確かなのである。

故に、そういうクセのある話を集め、ここに「怪談群書」としてお届けしたいと思う。

試し読み

殴打のテオリア

琉夏さんは、明るい性格で子供時代から人気者だった。

中学校時代にも、友人が沢山いた。

切っ掛けなど忘れてしまったが、何時しかそれが苛めグループに変貌してしまった。

しかし、それはそれで面白かったので、つい自分にとってどうでもいいような子には、辛く当たって周囲を盛り上がらせるように仕向けていた。

その頃の標的は三人くらいいたはずだが、顔も名前も憶えていない。

高校にはすんなり進学できたが、グループはバラバラになった。それはそれで構わなかったし、暫くは地味に過ごした。

二年生になった頃、街でたむろしていた同年代の男子のグループと知り合った。皆中卒で、建築業とか大工の親方に付いているという。

ただ、夜には集団でバイクで遊ぶ。面白いぞと言うので、示し合わせて後席に乗せてもらってみた。

狂ったようなスピードに少しは酔えたが、男の子達の中に序列があり、それが仕事関係から派生していて、結局は社会に縛られているんだなと思うと醒めてしまい、グループを抜けた。

抜ける際に、何故かしつこく慰留して、周囲から庇ってくれた少年がいたが、いらぬお世話だと言ったら、ぶん殴られた。

唇が切れて血の味が口に広がったとき、ようやく自分は生きているような気がした。

中学時代から得意だった平手打ちで仕返しをして、もう二、三発殴られたが、愉快な気分でその場を去った。

「こいつ、おかしいんじゃないか?」とか「マゾかよ」などという会話が聞こえた。

確かにそんな気がした。

高校を卒業して四年ほど飲食業関係で働いたが、結局周囲とうまくいかずに辞めてしまった。

バイトで食いつないでいるときに男ができて、一緒に住むことになった。

波消しブロックを型枠から作っているとかで、真面目な勤め人だった。

そのときのバイトは、初めての水商売で、うらぶれた場末のスナックだった。

酒の勢いでいきなりホテルに行ってしまったが、楽しかったのでまあ仕方ないと思った。

やさしい人物で、琉夏さんを大事にしてくれる。

ただ、ブロックの製作は設置する海岸のある現地で行うことが多く、暫く帰ってこないことが多かった。

段々とつまらなくなって、書き置きをしてそこを出た。

バイト先を変えて行方をくらましたが、そうすると知り合いが周囲から全くいなくなり、非常にすっきりとした気分になった。

ある日の夜、新しく勤め始めたスナックに一人で入ってきた男がいた。

目つきの鋭い、頬の痩けた面長の男で、以前見た暴走族の一番上辺りにいる人物に似ていた。

男はウイスキーの水割りを注文し、ママを呼んで何か話していた。

みかじめの要求などではなさそうだった。こういう店では、一応の経営者がいても実体はヤクザ組織が運営していたりすることがある。

ここは、そういう店なのかなと思いながら煙草を吸っていると、

「新しく入った子よ」と、ママが手で招いた。

「ルナちゃん。こちら新藤さん」

「ルナです。よろしくお願いします」

名前は少し変えていた。

男はじっと琉夏さんを値踏みするように見て、

「風俗、やってみる気になったら連絡して」と、ぼそりと言って名刺を手渡してきた。

「風俗関係なんですか?」と、押し頂いて愛想良く笑う。

誰が行くか、ボケ、と思っていると、

「デリヘル。まあ、金に困ったら、だけどな。けれど、借金の辛さを考えたら、それよりも何倍もマシだってみんな言っているな」

そんな訳があるか、カス。

「このビルの一番上にある闇金には行くんじゃねえぞ。田村の強突く張りに、ケツの毛まで毟られちまわあ」

ママがホホホと笑って、

「すみません。同じ店こ子のことはあんまり」

「ふん」

男は水割りを飲み干して、そのまま引き揚げていった。

翌日の夜、噂に出ていた田村という人物が来店した。

琉夏さんの頭の中では、すっかりデブっちょの因業ジジイのイメージができあがっていたのだが、全く違って三十歳過ぎくらいの優男だった。

どこかのホストだと言っても通じそうな感じだ。

ただ、昨日来た新藤という男と同じような鋭く昏い目つきをしていた。

田村はソファ席のほうへ座って、水割りを注文した。

琉夏さんは、そのセットを持っていき、

「ルナです」と、挨拶をした。

そして、水割りを作って、グラスを田村の前に差し出した。すると、

「うん、君、所作が綺麗だね」と、言う。

「ありがとうございます」

お世辞だろうと思っていると、

「アルバイト?」と言って、カウンターの中のママのほうを見た。

「ええ。磨けば光ります?」と、ママ。

「かもよ。今、人手不足だから、どこも常勤が欲しいらしいね。○○町のほうで、新しくラウンジができるんだけど、キャストが不足しているから、今大募集中らしい」

そういう場所は、それなりの会話術があって、経済とかスポーツとか客が関心のありそうな話題に付いていかないといけないことは知っていた。

「結構ラウンジに向いているかもしれないな。話をしてみたくなる感じがあるよ」

「でも、それって、いきなりは無理でしょう?」

「まあ、確かに今すぐは無理なんだけどね。けど、その気になってこの界隈で頑張って要領を学べば、何とかなるんじゃない? 店は開いたり潰れたりするから、機を見ていい店に入れるように広い人脈を作らないとね」

人脈……。そういうのが嫌で、ようやくすっきりしたのに。

「例えばさあ、ああいう所の客はよくこう言うはずなんだ。『何か面白い話はない?』って」

試されているな、とは思ったが、今は営業の真っ最中なので何もないとは言えない。

「どんな話がいいですか?」

「うーんと、そうだなあ。……『怖い話』なんてどうかな?」

「怖い話……?」

記憶を巡らす。

暴走族の連中がよく心霊スポットに行っていて、幾つかその手の話を聞いていたが、それは大して面白いものではなかった。

「……あ、そうだ。うちは3DKの安アパートだったんですけど、中学校に上がる前に変なおじさんが隣に越してきたんですよ」

「うん」

「一応仕事は持っているらしくて……警備員だったかな。それで、二十四時間勤務か何かでいつも朝帰りなんです。そしたら、家に入るなり何かを殴る音がするんですよね」

「殴る?」

眉根を寄せて、田村が反応したのが分かった。

……食い付いた?

「ドスドスっていう重い音で、まさか相手が人じゃないだろうし、サンドバッグみたいな何かかなと思っていたんですけど、時々、パーンという平手打ちみたいな音が混じるんですよね」

「自分の女でも殴っているんじゃないのか?」

「一人住まいのはずだし、夜は部屋は真っ暗でやはり誰もいないはずなんです。それに争う声とか、悲鳴とかは一切聞こえないんです」

「猿轡でもしていたとか……」

「一頻りその音がすると、急に静かになるんですよね。寝ていたんだろうと思います」

「……」

「ところがそのおじさん、いつものようにその音を立てていて、いつものように静かになったんだけど、そのまま死んじゃったらしいんですよね。警察と家主が来て部屋を開けたんだけど、何にもなかった。サンドバッグもないし、他に誰もいない。本人の死体の他は、不審な物は何もなかったんです」

田村は水割りのグラスを持ったまま何か考えていたが、

「なかなか気味が悪かったけど、そのおじさんは一体何を殴っていたのかな?」

「分からないんですよ」

「君は何だと思うんだ?」

「多分、思いっきり暴力を振るっても構わない何かですかね」

「……何かって?」

「うーん、例えば既に死んでいる人間? ……幽霊とか?」

―了―

★著者紹介

雨宮淳司 Junji Amemiya

1960年北九州生まれ。医療に従事する傍ら、趣味で実話怪談を蒐集する。実話怪談コンテスト「超‐1」をきっかけに、2008年『恐怖箱 怪医』で単著デビュー、続く『恐怖箱 怪癒』『恐怖箱 怪痾』で病院怪談三部作を完結させた。その他主な著作に、四大元素シリーズ『恐怖箱 哭塊』『恐怖箱 風怨』『恐怖箱 水呪』『恐怖箱 魔炎』がある。

★好評既刊