【少々見聞録~39ペエジ目~】(2022年6月2日)

私は散歩・散策が趣味なので、暇さえあれば(暇でなくとも)、色んな場所をウロウロすることがある。しかし、バンコクに住み始めてから、この散歩・散策をしているときに、日本での散歩・散策では意識することがなかった「不自然さや違和感」を覚えることが多い。バンコクと日本だけの比較では、どちらが自然なもので、どちらが不自然なものかは分からない。ただ、ラオスやシンガポールの散歩・散策の経験を含めて考えると、バンコクの方の「不自然さ・違和感」が上回るように思える。

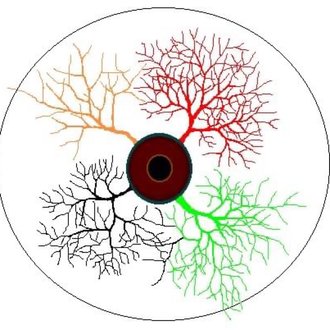

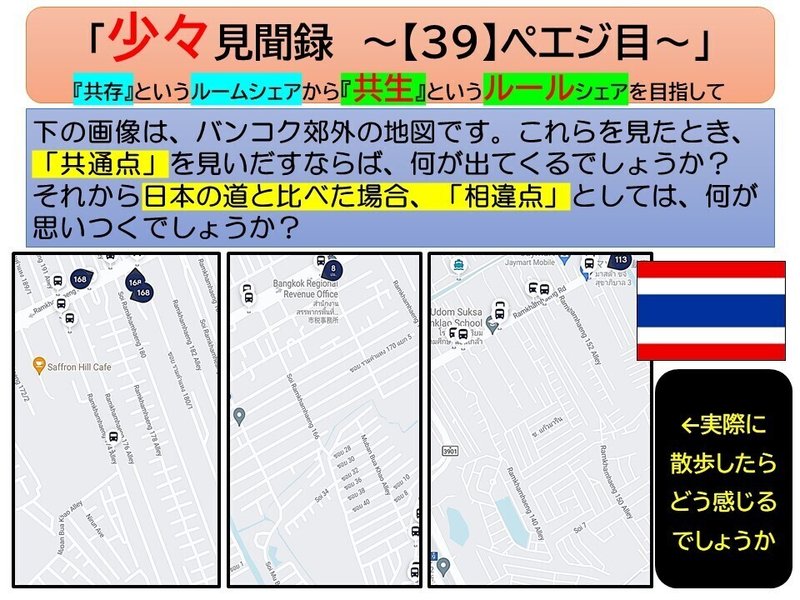

それは地図によって街の構造を俯瞰すると、はっきりしてくる。バンコクの街の構造、道の造りについて、同僚の教員の表現を借りるならば「魚の骨」というのが本当にピッタリである。

この「魚の骨」のような構造が、「不自然さ・違和感」の一要因である。この構造は、散歩・散策を自由に行いたい私からすると不便である。そのような「機能性」に注目した場合には、日本やシンガポールなどの構造の方が優れているといえる。

ただし、それは「機能性」だけに注目した場合であろう。私がウロウロする地域は、その地域の人々にとっての生活圏である。その人たちの日常からすれば、私のような素性の分からない存在がウロウロしている状態は非日常・異常に映るはずである。

そして、バンコクの「魚の骨」構造は、そのような謎の人物の往来を抑制する効果を持っていると考えられる。なぜなら、バンコクの道は通り抜けができるポイントが非常に少なく、その地域に用事のない者は不便なのでわざわざ立ち入らないからである。

そのため「魚の骨」には「機能性」はないかもしれないが、防犯という観点で考えた場合、「安全性」に優れているということになる。

街の構造にとって価値をおくべきは、果たして「機能性」か「安全性」か。それは、国によって異なっていると考えられる。

この話は、SDGsのゴール11の中でも次のターゲットとの関わりがあると思う。

11.1 By 2030, ensure access for all to adequate, safe and affordable housing and basic services and upgrade slums(2030年までに、全ての人々の、適切、安全かつ安価な住宅及び基本的サービスへのアクセスを確保し、スラムを改善する。)、11.3 By 2030, enhance inclusive and sustainable urbanization and capacity for participatory, integrated and sustainable human settlement planning and management in all countries(2030年までに、包摂的かつ持続可能な都市化を促進し、全ての国々の参加型、包摂的かつ持続可能な人間居住計画・管理の能力を強化する。)11.A Support positive economic, social and environmental links between urban, peri-urban and rural areas by strengthening national and regional development planning(各国・地域規模の開発計画の強化を通じて、経済、社会、環境面における都市部、都市周辺部及び農村部間の良好なつながりを支援する。)

今回は《バンコク郊外の街の構造》に関わる見聞録である。

(スライドは1枚目の問いのみの公開で、ヒントと答えのスライド2枚目・3枚目は公開を制限している。)

#異文化理解 #SDGs #SDGsへの向き合い方

#旅のフォトアルバム

#タイ #バンコク

#住み続けられるまちづくりを #SustainableCitiesandCommunities

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?