【小説】 盗子懲罰 【前後編・前編】

埼玉県と群馬県の境に在るS町には畑と田んぼ以外に、これといった娯楽施設や観光名所が何もなかった。

この地で生まれ育ち今年中学二年になる金子昇は金髪に染めた襟足を揺らしながら、仲間の小野田哲也と深夜の路上で原付バイクを盗む為に腰を屈め、シリンダーにマイナスドライバーと鋏を突っ込んでは額に汗を浮かべていた。

これが社会的に良くないことなのは百も承知な上、二人は別に原付バイク欲しさにこのような蛮行に及んでいた訳ではない。

ただ単に、絶望的なまでに何もない街で暇を潰したかっただけなのである。

スーパーで一番安いプライベートブランドの缶チューハイを片手に、哲也が昇に声を掛ける。

「どう、掛かりそうなん?」

「ちっと待ってろって。おし、オッケー」

路上を照らすヘッドライトと共に甲高く軽いエンジン音が住宅街に響き渡ると、その数秒後に二人の狂声が住宅街の住民を嫌でも目覚めさせた。

バイクは翌朝、フロントが無残に割れた状態で河川敷に投げ捨てられていた。

「昇、喉乾いた」

「おう、コンビニ寄るんべぇ」

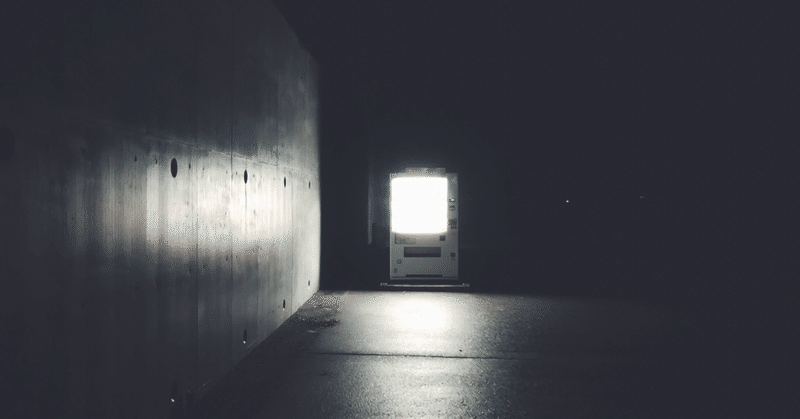

学校へ行かない二人は平日の昼間からコンビニに入り浸っていた。午後になればパチンコ屋へ行き、スナックを営んでいる両親が居ない昇の家でダラダラと過ごすのがいつものコースなのであった。

その日も特にすることも予定もなく、昇と哲也はコンビニへと足を運んだ。ライン状の剃りこみが入った坊主頭を掻きながら、哲也は悪びれる様子もなく冷蔵庫からコーラを取り出すと、それをパーカーの前ポケットの中へ入れる。

万年下痢気味の腹を擦りながら便所から出て来た昇は生気の欠けた顔で哲也の尻を叩き、「出るぞ」と急いた様子で呟いた。

店を出た哲也は不満げに声を漏らす。

「どうしたんだよ?」

「おい、これ」

「うわっ、マジかよ!」

昇が哲也に見せつけたのは浅葱色の巾着袋で、その中には百万円の束が五本も入っていた。

「どうする?」

哲也のその問い掛けは当然「警察に届けるか否か」ということではなく、分け前をどうするかという意味である。

「発見者は俺だからな。てっちゃん、百万やるよ」

「マジー? 昇、超神だわ。神がこんな近くにいるとかって、俺マジラッキー!」

「これ、二人の秘密な」

「ったりめーでしょ」

昇はこの時、生まれて初めてスナックを営む両親に親孝行らしいことが出来ると浮足立っていた。

スナックは経営難が長らく続いており、家中では月の支払いのことを巡って両親の喧嘩が絶えなかったのである。上の姉が専門学校へ入りたいと言い出した際には、母は真顔で「親不孝」と娘を罵った。

四本の束の一番上から引き抜いた数枚は夕方には明滅する台の中へ飲まれて行ったものの、家に帰った昇は化粧をしている母の後ろ姿へ向かって楽し気な声を弾ませた。

「母ちゃん。これ、何でしょうかー?」

母は昇が浅葱色の巾着袋を胸の前へ差し出しているのを鏡で一瞥すると、実に興味も無さげに「知らない」とぽつり呟いた。母のつまらなそうな反応に心に爪を立てられた思いになった昇であったが、それをひと息に飲み込むと明るい声を出すことに努め、巾着袋の中から四本の束を取り出した。

「じゃーん! 正解は四百万円でしたぁ」

化粧を止めた母は立ち上がり、真顔のまま昇の手から金の束を奪うようにして毟り取ると、一本一本捲りながら札の真偽を確かめ出した。偽物だったら承知しない、といった眼差しが時折傍に立つ息子へ向けられる。

「本物……昇、これどうしたの?」

「なんかさぁ、コンビニでクソしてたら拾っちゃったんだよね」

「拾ったのね? そうなのね」

「うん。まぁ、家計の足しにしてよ」

「昇! あんたえらい、えらいよ! さすが私の息子だよぉ!」

満面の笑みになりながらはしゃいだ声を上げる母の様子に、鬱陶し気な表情を浮かべながら小太りの父がリビングにやって来た。

「色惚けババアがキャンキャンうるせぇと思ったら……何してんだよ」

「あんた! これ見てよ!」

「え、おいおいおい。何だこりゃ!」

「昇が拾ったんだって!」

「本当か? 昇、良くやったな! ははは!」

両親に褒められた記憶のなかった昇は照れ臭さのあまり、居ても立ってもいられずに「好きに使っていいよ」とぶっきらぼうな言葉を残して家を出た。

家を出た後は胸中から滲み出る感情を噛み締めながら、桜の吹く河川敷をあてもなく歩き始めた。大好きなパンクバンドの曲を口ずさんでいる内に段々と気分が良くなり、塾帰りの同級生達が向こうから歩いて来るのが分かると「勉強頑張れよ!」と声を掛けた。

同級生は男女三人組であったが、返って来た返事は

「馬鹿が感染るから無視しよ」

であった。

昇は聞こえないフリをして、通り過ぎる彼らに向かって上機嫌になって手を降っていた。桜が吹雪き、月だけが寒そうに輝く晩のことだった。

昇の果報によって経営難を救われたスナック「おれんじ」には最新鋭のカラオケ機器が導入され、隣町に住んでいるという若い女を雇い始めた。

場末のスナックだった「おれんじ」には若い女目当ての常連客が増え、十年以来ぶりの賑わいが店にやって来たのであった。

人手が足りなくなると昇も店の手伝いに出た。常連客の中には工場勤めの哲也の父の姿もあり、作業着姿の彼の腕には似つかわしくない高級時計が巻かれていた。

これでしばらくは安泰だ。家の中から喧嘩もなくなったし、姉ちゃんもよほどバカじゃなかったら専門学校へ行けるんだ。

そう思いながら客のグラスを下げる昇であったが、所詮仮止めの平穏は呆気なく崩れてしまうことを中学二年の昇も、酔客相手に饒舌になる父も母も気付いてはいなかった。

数日後。町のコンビニへ初老で細身の男があることを尋ねたいと、オーナーを目当てにやって来ていた。

「巾着袋が便所に忘れてあったと思うんだけど、知らねぇか? 思い当たるのはここが最後なんだよ」

元レスリング部の大柄なオーナーは首を横に振りながらも、相手を知って丁寧な口調で返す。

「申し訳ございませんが、そのような忘れ物は届けがないもので……」

「おい」

「はい?」

「しらばっくれてねぇだろうな?」

「いえ。大蔵さんのことは良く知ってますから、そんなことする訳がありませんよ」

初老の老人の名は大蔵と言い、町外れの畑の横で「輪」という小さな居酒屋を夫婦で営んでいた。一般人が決して近寄ろうともしない輪の駐車場にはいつもベンツやBMW、ジャガーなどの高級車が所狭しと並んでおり、店の客の大半がその筋の連中であった。

大蔵自身もその昔はヤクザ者であり、背中に彫られた色の入っていない刺青が彼の過去を物語っている。

料理人になる為に足を洗ったものの、今では首の半分程までその世界にどっぷりと浸かった身の上の人間なのであった。

「あの金はな、店の修繕費だったんだよ。俺みたいなモンはクレジットなんて持てねぇからな、現金一括払いなんだ。おい、本当に知らねぇんだな?」

「あ、もし良ければ監視カメラの映像残ってると思うので確認しますか? もしも誰かが盗っていたら、警察に相談しましょう」

「警察なんか行くか馬鹿野郎。相手考えてから物言えよ。おい、そのビデオ見せろよ」

「ええ。どうぞ、こちらへ」

バックヤードのモニターに流された映像を過去に遡っていくと、巾着袋を手にトイレへ入った大蔵の数分後に、店内へやって来た中学生ほどの二人組の姿が確認出来た。

一人がトイレから出て来ると、坊主頭の尻を叩いてコソコソと店を出て行くのが確認出来る。

「金子ん所のガキか……学校も行かねぇで……あぁ、もういいわ。ありがとな」

「え、良いんですか?」

「分かったからもういい。世話かけたな」

「いえ、こちらこそどうも……」

オーナーは釈然としない様子であったものの、何が分かったのか大蔵からは何の説明もなかった。首を突っ込んだら刎ねられる気配を感じ、オーナーはすぐに全てを忘れることにした。

その晩。専門学校の説明会帰りの金子加菜は家に帰るまでは開かない、と心に誓っていたものの、街頭に差し掛かると鞄に詰め込んだ専門学校のパンフレットを取り出して捲り始めた。煌めく美容の世界が目に入ると、将来の自身の姿を想像して満面の笑みになる。

「オシャレな東京女になるんだな、私……ふふ」

そう呟いてパンフレットをしまおうと鞄を開けた瞬間、何者かに視界が奪われた。

抵抗する間もなく、車の中へ連れ込まれる。

絶叫ごと閉じ込められた車内で加菜は叫び、泣き喚いたものの、腕に鋭く小さな痛みが走った直後に血が冷えて行く感覚を覚えると、たちまち抵抗する力さえ失くしてしまった。

深夜の路上には街灯に照らされたパンフレットだけがぽつりと、朝まで残り続けていた。

ゴミ置き場の近くに落ちていたパンフレットは、朝には清掃員の心遣いによってパッカー車の押し込み板の中へと放り投げられてしまうのであった。

後編はこちら

サポート頂けると書く力がもっと湧きます! 頂いたサポート代金は資料の購入、読み物の購入に使わせて頂きます。