【人類の誕生】私たちはどう考えていたのか?ダーウィンが種を蒔いた進化の系譜【進化論】

どーも、たかしーのです。

最近、世界史の学び直しを始め出し、ひとまず人類最初の文明であるメソポタミア文明からトライをしているのですが、

やればやるほど、どーしてもこれより前の時代も気になり出したので、いっそのこと人類の誕生あたりからやってまえ!ということで、やることにしました!

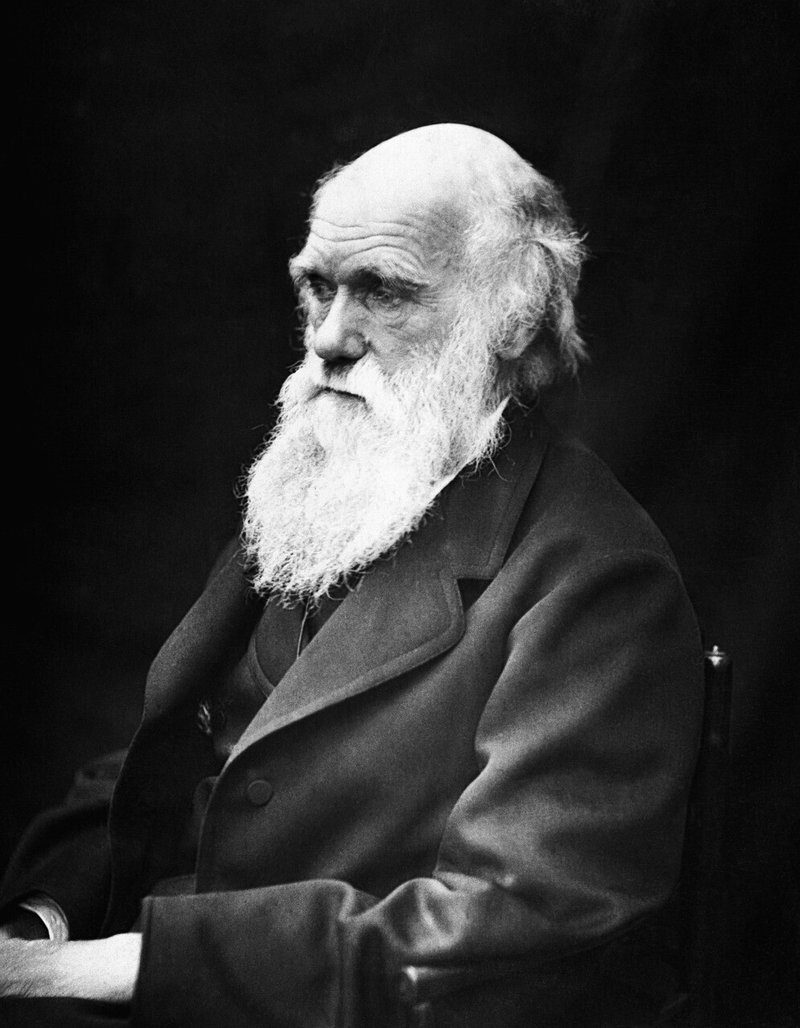

そこで、目をつけたのが、19世紀のイギリスで「種の起源」を発表し、後世における進化の科学的研究に多大な影響を与えた学者チャールズ・ダーウィン。

今回は、そんな彼にフォーカスをしながら、『人類の誕生』について、書いていきたいと思います!

ダーウィン以前の人々が考えていた人類の誕生

ダーウィンが『種の起源』を発表する前、つまりダーウィンが進化論を唱える前から、われわれ人間は当たり前ですが、人間はどうやってこの世界に生まれてきたのだろうと、いろいろ考えていました。

古代ギリシアの考え方

まだ、ヨーロッパにキリスト教の概念がなかった古代ギリシアでは、多くの哲学者が生物は単純なものから誕生し、複雑なものへと変化していった、それが現在の人間に到達したと考えていました。つまり、ある種が別の種へと変化すると捉えていました。

ここでいう種とは、生物学的な意味として、普通に交配して子孫を残すことのできる集団のことを指します。

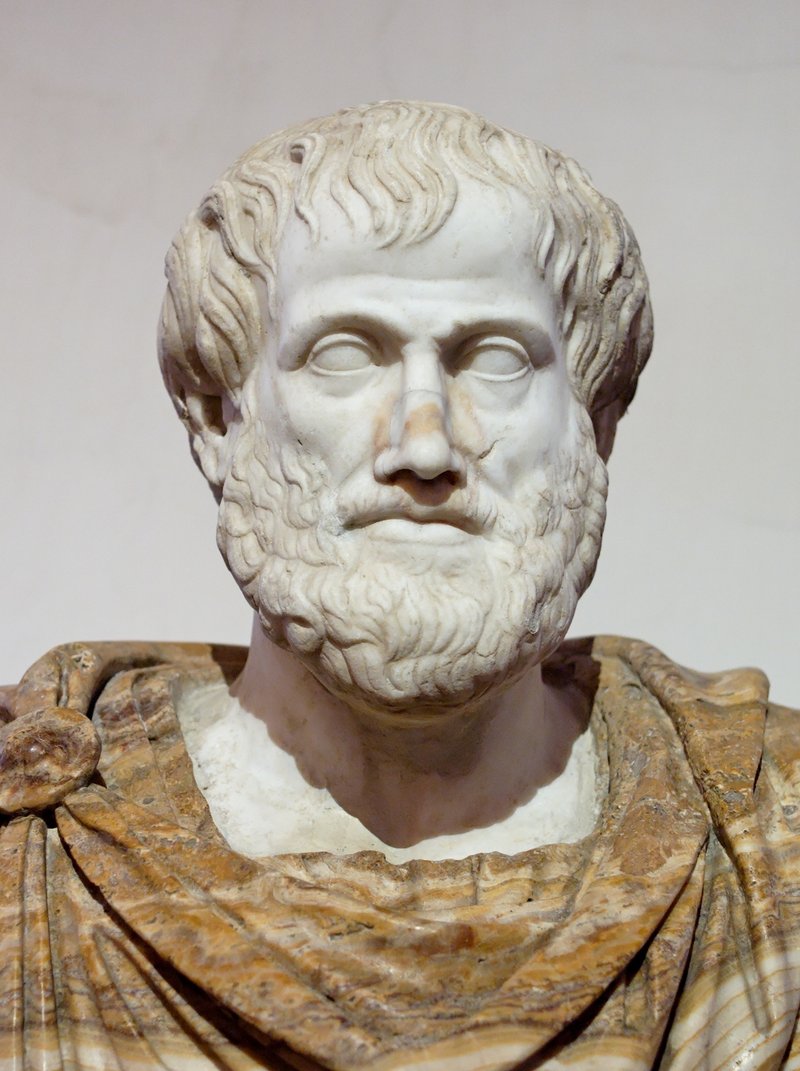

また、かの有名な哲学者アリストテレスも、多様な生物の観察を通じて、「生物はちょうど階段を1段ずつ昇るように、単純なものから複雑なものへ順に並んでいる」と捉えていました。

この捉え方は、のちに『存在の大いなる連鎖(Great Chain of Being)』と呼ばれるようになります。

しかしながら、アリストテレスは、ほとんどの古代ギリシア哲学者が考えていた、ある種が別の種へと変化するのではなく、種はもともと多様であって変化しないという立場をとりました。

ギリシア哲学

種A→種B→種C→・・・・・・・→人間

ある種が別の種へ生物は変化すると捉えた

アリストテレス哲学

種A、種B、種C、・・・・・・・、人間

ある種が別の種へ生物は変化しないと捉えた

ただ並べてみると、単純なものから複雑なものへ順に並んでいるといったなんらかの秩序があると説いた

中世ヨーロッパの考え方

それから時は過ぎ、ヨーロッパ世界では、キリスト教が浸透していきます。

キリスト教の旧約聖書にある『創世記』には、神は6日間で世界と動植物と人間を創造したとあり、人々は人間が神によって創られた存在であると信じられていました。

その後、13世紀になるとトマス・アクィナスという神学者が、キリスト教的思想をギリシア哲学によって理論化・体系化して『スコラ哲学』と呼ばれる学問を大成させます。

言い換えると「人間が神によって創られた」といったキリスト教的思想を、ギリシア哲学を使って、もっともらしい理由付けをするようになった、ということになります。

このスコラ哲学において、特に使われたギリシア哲学者が、アリストテレスでした。

アリストテレスは、多様な生物の観察を通じて「生物はちょうど階段を1段ずつ昇るように、単純なものから複雑なものへ順に並んでいる」といった『存在の大いなる連鎖』があると捉え、また「種はもともと多様であって変化しない」と考えていました。

この捉え方・考え方が「神は6日間で世界と動植物と人間を創造した」というキリスト教的思想と、とても親和性が高かったので、スコラ哲学ではこの考え方を採用することにしました。

具体的には、神が現存する全ての生物を創造し、これら全てには階級があり、人間は生物の中では一番上であって、その上に天使がいて、最高位には神がいるとしました。※ちなみに、この1番下の階級は石でした。

キリスト教(旧約聖書)

世界、動植物、人間←神が全て創造した

スコラ哲学(キリスト教的思想+アリストテレス哲学)

石<火<植物<獣<人間←神が全て創造した

階級制度があり、人間の上には天使、その上には神がいる

ある種が別の種へ生物は変化しないと捉えた

近代ヨーロッパの考え方

それからまた時は過ぎ、18世紀になると、生物の多様性について、イギリスの神学者であったウィリアム・ペイリーが『インテリジェント・デザイン』と呼ばれる理論を提唱するようになります。

ペイリーは、著書『自然神学』の中で、荒野におかれた石と時計を例に出して、こう記しています。

…荒野を歩いているとき、石に足をぶつけて、その石はどうしてそこにあることになったのかと尋ねられたとしたら、私はおそらくこう答える。それはずっと以前からそこに転がっていたとしか考えようがない、と。

ところが、時計が一個落ちているのを見つけて、その時計がどうしてそんなところにあるのか尋ねられたとすると、今度は、石について尋ねられたように、おそらくその時計はずっとそこにあったのだろう、などという答えはまず思いつくまい。時計の歯車やバネは精密につくられて、それが複雑に組み立てられている。 たとえそれがどのようにして存在するに至ったかを知らなくとも、それ自体のデザインの精密さから、次のように結論せざるをえない。つまり、その時計には製作者がいたはずである、と。つまり、いつかどこかに、ある目的を持って時計を作った、つまり時計の作り方を知り、使い方を予定した考案者がいたに違いない。

つまり、このアナロジーから、”時計”のような複雑なもの、つまり『生物』は、ある目的をもって製作した”時計職人”、つまり『神』が存在し、この神がデザインをしたと論じました。

この論は、中世ヨーロッパで提唱された創造論とよく似ていますが、違う点としては、生物が変化をしていることを説明できる点にあります。

実は、このデザイン論が出てきたあたりから、自然科学の発展によって、すでに科学者の中では、生物は変化していることが周知の事実となっていました。それは、発掘された化石を見てみれば、一目瞭然でした。

創造論では、神が全ての生物を創造したタイミングで、すでに完成しており、アリストテレスと同じ意見として、生物は変化しないと捉えていました。

ですが、このデザイン論では、生物にはまだ発展途上の段階のものもいるが、それら生物は神が設計したデザインに向かって変化をしていると捉えたので、生物の見た目や形が変わることについても、これで説明ができました。

インテリジェント・デザイン

世界、動植物、人間←神が目的をもって全て設計し創造した

生物が変化することは、神が設計したデザインに向かうことと捉えた

ラマルクの考え方

このように、近代ヨーロッパでも、神が創造したものとして、説明がなされていましたが、ついにここで神の存在なしで、生物が変化していることを科学的な理論で説明した人物が現れます。

その人物が、フランスの博物学者ジャン=バティスト・ラマルクです。

ラマルクは、生物が変化していることについて、こう考えました。

発達の限界を超えていない動物であれば、如何なるものでも、頻繁かつ持続的に使用する器官は、次第に強壮に、より発達し、より大きくなり、その力はその器官を使用した時間の比率による。これに対して、いかなる器官でも、恒常的な不使用は、僅かずつ弱々しくなり、良くなくなり、次第にその機能上の能力がなくなって、時には消失する場合もある。

それぞれの個体で、自然に獲得したものや失ったものの全ては、それがその品種が長い間置かれていた環境の影響によるものであっても、そしてそこから生じた特定器官の優先的な使用や恒常的な不使用の影響によるものであっても、獲得された形質が両性に共通であるか、少なくとも子供を作る個体に共通ならば、それらは、その個体の生殖による新しい個体に保持される。そしてある個体が獲得した形質は、次第に同種の他の個体にも共有される。

はどういうことかというと、生物が持つ器官は使えば使うほど、次第に発達をし、逆に使わなくなった器官は次第に衰えていくことを説いています。これを『用不用説』と呼びます。

はどういうことかというと、1.のような営みにより、環境による影響により獲得された生物の形質は、次第に、生殖活動によって、その子孫へと継承されることを説いています。これを『獲得形質の遺伝』と呼びます。

そして、この獲得した形質が、次の世代へと継承されることを、ラマルクは前進的なものとして捉え、生物は単純なものから複雑なものへ、そして最終的には完全なものへと時間をかけて変化すると、考えていました。

ちなみに、この考え方が、われわれがよくイメージしている『進化』の概念となります。

※実は、生物学的には内容が異なるなのですが、それはこのあと説明します。

しかしながら、この考え方は、神が存在しない説明の仕方であったことから、19世紀初頭のヨーロッパでは、人々から受け入れられることはなく、ラマルクは不遇の生涯を送ったそうです。

ラマルクの進化論

よく使う器官ほど発達し、使わない器官は衰退する(用不用説)

獲得した形質は、しだいに生殖活動によって、次の世代へと継承される(獲得形質の遺伝)

次世代への継承は、前進的なものである

生物は、単純なもの→複雑なもの→完全体(=人間?)と変化していく

このラマルクが進化論を唱えてから、半世紀後に、チャールズ・ダーウィンが登場するのですが、彼はこの進化論とは、また違ったことを唱えることになります。

ダーウィンが考えた人類の誕生

ダーウィン「生物が進化したのはたまたまやで!」

1859年、イギリスの生物学者チャールズ・ダーウィンは『種の起源』を発表しました。これが、有名なダーウィンの進化論です。

ダーウィンは、イギリス海軍の測量船ビーグル号で、約5年間に渡って、世界周航を行った際、立ち寄ったガラパゴス諸島などで動植物を観察し、そこで得た知見をもとに、自身の進化論を確立しました。

『種の起源』の中で、ダーウィンはこのようなことを述べています。

同種の個体間にはさまざまな形質において個体差が存在する

そのような個体差の中には、遺伝的な変異に基づくものがある

そのような遺伝的な変異の中には、生存と繁殖に関して、他の変異個体よりも有利なものが存在する

全ての個体が生存・繁殖できるわけではないという競争の状況下では、有利な遺伝的変異が次世代に広まっていく

これはどういうことかというと、生物が繁殖をする中で、突然変異的にオリジナルとは異なる形質をもった個体が生まれることがあり、そしてこの個体が環境の変化によって、オリジナルよりも生存に有利な立場となった結果、繁殖によって、変異的形質のほうが次世代へと継承されるようになったということを説いています。

これを『自然選択(または自然淘汰)』と呼びます。

ここで、重要なのは、ラマルクが提唱した「目的をもって変化した」「進化は前進的なもの」という概念はなく、進化はたまたまであり、単なる結果にすぎないことを、ダーウィンは言っています。

「キリンの首がなぜ長いか?」問題で比べてみよう

もう少しわかりやすくするため、「キリンの首がなぜ長いか?」問題で、それぞれの進化論を比べてみることにします。

まず、ラマルクの進化論で説明してみると、

キリンの祖先は首が短かった

↓

環境変化により、自身より高い所の葉を食べる必要があった

↓

そのため、キリンの祖先は、首を伸ばして、その葉を食べようとした

↓

この努力が実を結び、首が発達して長くなった(用不用説)

↓

長くなった首は子孫にも伝えられた(獲得形質の遺伝)

↓

こうして、キリンの首は長くなった

となります。

対して、ダーウィンの進化論で説明をしてみると、

キリンの祖先は首が短かった

↓

突然変異により、キリンの祖先には個体差があった

↓

そのため、キリンの祖先は、首の長い個体とそうでない個体で分かれた

↓

首の長い個体は、環境変化により、たまたま生存競争において有利であった(自然選択)

↓

次第に繁殖して、首の長い個体だけが広まった(自然淘汰)

↓

こうして、キリンの首は長くなった

となります。

どちらも、もっともらしい説明ではありますが、実は最近の遺伝学の見解から、ラマルクの進化論は成立しないことが明らかとなっています。

例えば、ラマルクの進化論が正しいならば、親が整形して顔や体の形が変化させた場合でも、この形質が子へと遺伝しないと成り立ちませんが、遺伝子の研究からこのような遺伝はないことが明らかとなっています。

一方で、遺伝子の研究から、突然変異は遺伝子のミスコピーによって起こることが明らかとなっており、これにより、たまたま持って生まれた形質が環境に合っていたから、生き残ったというダーウィンの進化論のほうが正しいとして、現在でも生物進化学のベースとなる考え方として採用されています。

ヒトは神が創造した VS ヒトはサルから進化した

とはいえ、ダーウィンが『種の起源』を発表した当時は、キリスト教的価値観として、生物は神がすべて創造したと強く信じられていました。また、この理論は、人類については直接書かれてはいないものの、ヒトはサルから進化したと想起されることから、特に教会からは猛反発を受けることになります。

ですが、後世の科学者たちは、このダーウィンの進化論を支持し、この進化論を証明すべく、現在に至るまで研究を続けています。

生物の進化 ≠ 生物の進歩

このダーウィンの進化論は『ダーウィニズム』とも呼ばれていますが、生物が進歩するという概念は入っていません。

なので、生物学としての「進化」という言葉は、以下のように定義がなされています。

長大な時間経過に伴い生物が変化していくことをいう。生物の形質(形態・生理・行動など)が生息する環境に、より適合したものになる、既存の種から新しい種が形成される、単純な原始生命から複雑多様なものへ変化する、などがその変化の内容である。

ですが、われわれは、生物が進化するという、ということを、ラマルクが提唱したように「進化は前進的なもの」と捉えがちです。

※ちなみに、ポケモンの「しんか」は完全にこっちですよね。

これは、ダーウィンの進化論が、突然変異や偶然で説明され、なかなか理解するのが難しい反面、ラマルクのような進化までのストーリーがしっかりとしているほうが理解がしやすいことがあげられます。

その結果、このあとに、ダーウィンの進化論が、進歩していくといった誤ったイメージとセットとなって、社会進化論(社会ダーヴィニズム)という思想を生み出すことになるのですが、この話はまた別の機会にしようと思います。

現在の人類学者が考える人類の誕生

人類、爆誕!

さて、このダーウィンによって種が蒔かれ、バトンを渡された人類学者たちは、ヒトはいつどのように進化を遂げたのかを調べるべく、現在に至るまで、化石を発掘し、調査を続けています。

現在では、人類は、約700万年前に類人猿(ゴリラやチンパンジー、オランウータンなど)から分岐して出現したと考えられ、最古の人類は、アフリカ中央部のチャドで発見されたサヘラントロプス=チャデンシスとされています。

そして、われわれ現生人類(新人)は、約20万年前にアフリカに出現したホモ=サピエンスという種であり、そこから人類の拡散(アウト・オブ・アフリカ)を経て、約4~3万年前までには日本に到達したとされています。

そして「歴史」が生まれた

人類学的には「直立二足歩行」と「犬歯の縮小」が人類の特徴であると考えられています。

「直立二足歩行」は、他の生物にはない人類独自の能力であり、発明でもありました。足だけで歩行できるようになったことで、手は自由となり、直立できるようになったことで、脳がよりしっかりと支えられ、発達しました。

「犬歯の縮小」は、類人猿が持つような、立派な犬歯から退化・縮小したことを指します。これを「進歩」のイメージで「進化」と捉えてしまうと、なぜ退化なのに進化?と理解することができないのですが、ここまで読んでもらえると、これがなぜ「進化」なのかが、理解できますよね。

↓ 「直立二足歩行」と「犬歯の縮小」については、こちらもどうぞ。

やがて、人類は、ある時期から脳容積が大きくなり、知能を発達させ、道具や言語を使用するようになりました。

そして、他の動物には見られない、自身の文化を継承し、発展させることに成功します。この積み重ねを、われわれは『歴史』と呼び、現在にいたるまで、人類はこの「歴史」を形成し続けてきたわけです。

おわりに

以上が『人類の誕生』について、でした!

自分で理解をしながら書いたつもりですが、めちゃくちゃ難しかったです。

なお、「進化論」については、私がよく拝聴させていただいているコテンラジオの内容を参考とさせていただきました。ダーウィンが進化論を唱えるまでの流れをわかりやすく説明されているので、良かったら聴いてみてください。

今回は、自分の思い込みを剥がすことに、とても苦労しました。

例えば、知の巨人であるアリストテレスが唱えた説が、実は正しくない(「種は変わらない」)と考えることが難しく、何度もアリストテレスが提唱した内容と他の内容とを比べながら、やっと理解できた、という感じでした。

また、生物学的に「進化」≠「進歩」であることも、純粋に理解が難しいものでした。

キリンの首はなぜ長い🦒?

— たかしーの (@takashino55) June 3, 2023

これは、この記事を書く最中に、Twitterでとってみたアンケートですが、やっぱりそう思ってしまいますよね、という結果でした。

ただ、この理解を得ても、もし動物園で子供に「キリンの首がなぜ長い?」と聞かれたら、おそらく1番の理由を答えると思います。

おそらく、3番の理由で答えても、納得してくれなさそうですからね...。

あと、ダーウィンについては、その生涯について、もっと深堀りしたかったですが、そうするとダーウィンの話で埋まってしまいそうだったので、今回は泣く泣く諦めました。また、ダーウィンだけで記事にしてみたいと思います!

他にも、この歴史上の人物や神話などをベースに、記事を書いていく予定ですので、是非フォローなどしてもらえるとありがたいです!

それでは!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?