モノからコトへ、コトからライフスタイルへ

デジタルが人々の生活に普及・浸透したことによって、企業を取り巻く外部環境は大きく変化している。しかし、多くの企業は新たな外部環境への適応に苦戦している。具体的には、デジタル先進企業にシェアを奪われたり、思うような成長を実現できていない状況にある。

企業がアフターデジタルへの対応に苦戦している最も大きな要因の1つは、いまだ「モノからコトへ」の枠組みから抜け出せていないことにある。既に「モノからコトへ」は時代遅れであり、「コトからライフスタイルへ」という新たな枠組みに転換するべき、というのが本記事で伝えたいメッセージである。(図表-1)

本記事は、拙著「UXグロースモデル」を既に読んだことのある方にとっては一部重複する内容を含む。ただし、書籍執筆時点から概念が大きく更新されている箇所がいくつかあるので、ご一読いただけるとありがたい。

道具の提供者 から ライフスタイルの提供者 へ

まずは「デジタル社会の到来によって、企業を取り巻く外部環境はどのように変化しているか」というテーマについて説明する

結論から言うと、アフターデジタル時代における外部環境の変化を理解する上で最も重要なことは、企業の提供価値・存在意義が「道具の提供者」から「ライフスタイルの提供者」へ更新されている、という現象を理解することにある。(図表-2)

ビフォアデジタルの時代では、多くの企業は「道具(プロダクト・サービス)を提供すること」を通じて、人々の生活に自由や豊かさをもたらす存在であった。例えば、自動車メーカーは移動能力を強化する道具(=自動車)を供することを通じて、人々の生活に貢献する存在であった。同様に、カメラメーカーは思い出の長期保存を支援する道具(=カメラやアルバム)を、飲食店は食事を楽しむことを支援する道具(=レストラン)をそれぞれ提供することを通じて、人々の生活に貢献していた。

一方で、顧客は自らが目指す成功を実現するために、様々な企業が提供している道具を組み合わせる必要があった。例えば、友人と日帰り旅行に行くシーンを例にあげると、旅行計画を立てるために雑誌を、目的地へ移動するために自動車を、余暇を楽しむためにレストランを、旅の思い出を記録するためにカメラ、アルバムを、それぞれ使用していた。個別の行動フローごとに様々な企業から適切な道具を調達し、それらを組み合わせることで「楽しい思い出作り」という成功を実現していたのである。(図表-3)

このように捉えると、ビフォアデジタル時代における企業の役割・存在意義は、「個別の行動フローを支援する道具(プロダクト・サービス)を提供すること」にあったことが分かる。

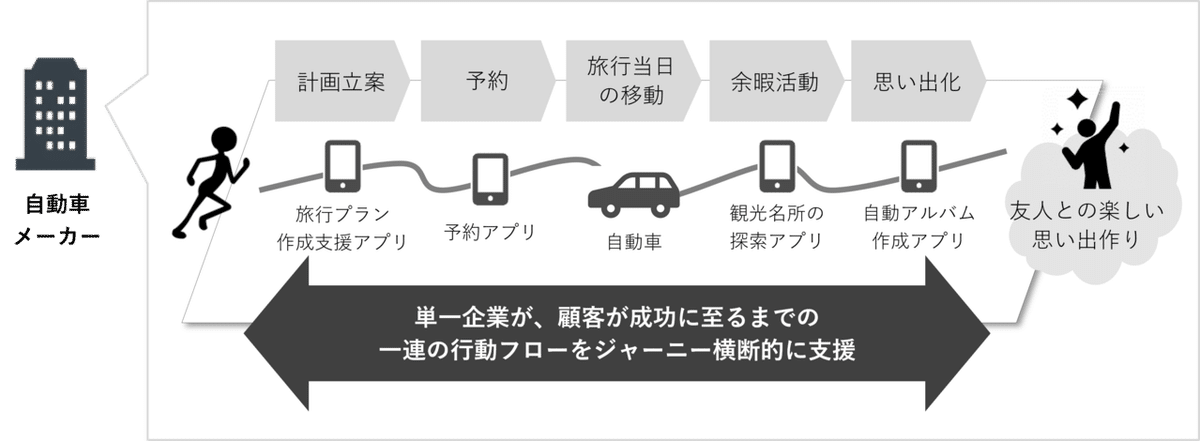

しかし、このような企業と顧客の関係性は、アフターデジタル時代の到来によって根本から覆されている。デジタルが人々の生活に浸透し、特にスマートフォンが普及したことで、企業は物理的な制約を超えて、いつでもどこでも顧客と繋がりを持てるようになった。その結果として、「顧客が成功に至るまでの一連の行動フロー」を単一企業がジャーニー横断的に支援できるようになる、という変化が生じている。先ほどの友人と日帰り旅行に行くシーンでいうと、自動車メーカーがデジタルサービスをリリースすれば、単独で「旅行計画の立案→施設の予約→旅行当日の移動→余暇活動→思い出化」という一連の行動フローをジャーニー横断的に支援できるようになっている。(図表-4)

このような変化は、企業の提供価値・ 存在意義が抜本的に更新可能になっていることを意味する。ビフォアデジタル時代では物理的に距離の離れた顧客と繋がりを持てなかった。このため、企業は顧客が成功に至るまでの「行動フローの一部分」を支援する道具(プロダクト・サービス)を提供することしかできなかった。しかしアフターデジタル時代においては、企業はデジタルを活用することで特定シーンにおける「行動フロー全体」をジャーニー横断的に支援し、ライフスタイルそのものを提供できる存在になっている。

アフターデジタル時代が到来したことにより、企業は自らの提供価値・存在意義を「道具の提供者」から「ライフスタイルの提供者」へ更新できるようになっているのだ。(再掲図表-2)

概念的な説明が続いたので、ここで「ライフスタイルの提供者」への転換・トランスフォームに成功した事例として、ナイキの取り組みを紹介する。

ご存じの通り、もともとナイキはランニングシューズやスポーツウェアを製造・販売するメーカーだった。単に高機能な「モノ」を作るだけでなく、広告宣伝によってブランドの世界観を構築し、モノに情報的な付加価値をまとわせることで、「コト・体験」の品質を高める取り組みにも積極的に投資していた企業であった。

しかし、ナイキは早い段階でこれまでの方針を転換し、ライフスタイル提供企業への転換を進めることを決断した。具体的には、NRC(ナイキ ・ランクラブ)というアプリ・デジタルサービスを立ち上げ、「ランイベントの告知」「走行距離・ペースの読み上げ」「走行距離の管理」「SNS投稿のための写真加工」といった機能を次々に搭載していったのだ。このような取り組みによって、顧客が「コンディションの維持・健全化」という成功を実現するために必要な一連の行動フローを横断的に支援し、ナイキらしいライフスタイルを提供する企業への転換を遂げている。(図表-5)

図表-5 のような枠組みで捉えると、ナイキが「ランニングシューズ」という道具を提供する存在から「ランニング習慣の継続によって、ベストコンディションであり続ける暮らし」というライフスタイルを提供する存在へと転換していることが分かる。

もはや顧客は、ランニングシューズという「モノ」を買っているわけでも、ランニングシューズを通じてナイキが提供する「コト・体験」を買っているわけでもない。ナイキが提供する「暮らし・ライフスタイル」を楽しむことに対価を払っているのだ。プロダクト・サービスそのものではなく、ジャーニー全体を通じて提供されているライフスタイルが魅力的だから、ナイキを選んでいるということだ。

顧客のシーン・行動フローを押さえた企業が勝つ時代へ

次に「デジタル社会が到来して外部環境が変化したことで、企業間の競争ルールはどのように変化しているか」について説明する。

これまでは「製造業、小売業、メディア業」のように業種別に区分けされており、業種が異なる企業同士が競合関係になることはほとんど無かった。さらに、同じ製造業であっても「コーヒー業界、お茶業界、ビール業界」のようにモノベースで市場が細分化されており、異なる業界に属している企業を競合相手として認識することは稀であった。

しかし、これからの時代においては「似たような顧客の成功を支援する企業同士」や「同じシーン・行動フローを対象としたライフスタイルを提供する企業同士」は、たとえ業種・業界が違ったとしても競合関係になりえる。

例えば、運動靴メーカー、サプリメントメーカー、スポーツジム運営企業の3つの企業があったとする。一見したところ全く畑違いの企業に見えるが、図表-6にあるように運動靴メーカーが「コンディションの維持・健全化」を支援するジャーニーを、サプリメントメーカーが「心身のだるさ解消」を支援するジャーニーを、スポーツジム運営企業が「疲れにくく美しい身体づくり」を支援するジャーニーをそれぞれ展開したとしよう。そうすると、これら3つの企業は競合関係になる。なぜなら顧客の視点から見ると、これらの3社が提供するライフスタイルは、「似たような成功」を実現するための代替手段となるためである。(図表-6)

また、たとえ異なる顧客の成功を支援している企業同士であったとしても、同じ「シーン・行動フロー」をターゲットにしている場合は競合関係となりえる。例えば「寝る前の5分間」という同じシーンをターゲットとしている場合は、図表-7で示すように出版社、サプリメーカー、動画サイトは競合関係になりえる。「寝る前の5分」で顧客が体験できるのは、基本的にはどれか1つのジャーニーとなるためである。(図表-7)

これからの時代においては「1) どのようなシーンにおいて、2) どのような顧客の成功を支援するのか」という2つの変数によって市場が分かれる。一方で、「業種・業界」といった区分けに基づくセグメンテーションの考え方は、もはや強い意味を失っているのだ。

このような外部環境の変化にともなって、企業の競争力は「顧客にとってどれだけ魅力的で、体験価値の高いライフスタイルを提供できるか」によって決定づけられるようになっている。より企業目線で言えば、「顧客のシーン・行動フローを押さえられるか(=高頻度接点を持てるか)」によって、企業の明暗が大きく分かれる状況にある、ということである。

参考までに、GoogleやAmazon、Facebookといった大規模プラットフォーマーが顧客のどのようなシーン・行動フローを押さえているかを説明しよう。Googleは「何かを意思決定するシーン」、Facebookは「他者と関わる・意思疎通するシーン」、Amazonは「何かを購入するシーン」における行動フローをそれぞれ押さえている。大規模プラットフォーマーは、顧客にとって発生頻度が高いシーンにおける行動フローを押さえており、だからこそ強大な影響力・交渉力を発揮することができるのだ。(図表-8)

魅力的なライフスタイルの提供によって、顧客のシーン&行動フローを押さえることに成功した企業こそが、競争優位を獲得できるようになっている。これは、これまでの経営戦略理論(「STP」や「4P」の枠組み)がドラスティックに更新されていることを意味しているのではないだろうか。

全ての企業は「プラットフォーマー or 道具の供給者」の二択を迫られている

ここからは「外部環境や競争ルールが変化したことで、企業の生態系や産業構造はどのように変化するのか」について説明する。

デジタルが人々の生活に浸透してからしばらく時間が経過すると、ライフスタイル提供型の価値提供モデルに転換しなかった(転換できなかった)企業の競争力が失われ、売上や利益が徐々に失われていく…という現象が発生する。(ほとんどの日本企業がライフスタイル提供型に転換しなかった場合、それは日本全体の没落という形で現象が見える化される)

では、ライフスタイル提供型に転換しなかった / できなかった企業には、どのような生き残りの道があるのだろうか。このような企業が新たな外部環境を生き抜くためのオプションとしては、ライフスタイル提供者への転換に成功した企業に対して、道具を供給する存在になる(=道具の供給者)という選択肢が存在する。

それは図表-9のように、ナイキのようなライフスタイル提供企業に対して、自社が提供するプロダクト(サプリメントなど)を供給するプレイヤーになるような道である。道具の供給者はエンドユーザとの直接的な接点を持たず、ライフスタイル提供企業のブランド傘下で間接的に顧客に貢献する存在になっていく。(図表-9)

こういった現象は「自社が有するケイパビリティを超えて、提供価値を拡張することを目指すライフスタイル提供企業」と「道具の生産・提供に特化する道を選択した企業」というプレイヤー同士の利害関係が一致するために発生する。このようにして、企業の生態系・産業構造は徐々に「プラットフォーマー」と「道具の供給者」の2種類の企業によって構成される構造へと徐々に移り変わっていく。

ちなみに道具の供給者の視点から見ると、プラットフォーマーは「集客・プロモーションを代替してくれる存在」として位置づけられることになる。これまでのように広告宣伝・営業活動に注力しなくても、良質な道具を提供していれば、プラットフォーマーを経由してお客さんが向こうからやってくるような状態になるのだ。道具の供給者は、自社リソースを営業や広告宣伝に投下する必要がなくなり、ひたすら良質な道具(プロダクト・サービス)の開発・生産に集中できるようになる。つまり、プラットフォーマーはこれまで広告代理店が担ってきた役割を代替することになるのだ。

もちろん「ライフスタイル提供者を目指さず、道具の供給者となる」という戦略も、企業にとって有力な選択肢である。ただし、道具の供給者になる選択をする企業は、以下の3つのデメリットを覚悟しておく必要がある。

1) 自社ブランドの弱体化

2) ユーザの行動データを入手できない可能性

3) プラットフォーム企業へのジャーニー使用料の支払い

以下、順に詳しく説明する。

まず「1) 自社ブランドの弱体化」から説明する。道具の供給者となる企業のブランドが持つ影響力は、どうしても弱体化していくことになる。Amazonプライムやネットフリックスを視聴している意識はある一方で、どの制作会社による映像作品を見ているかを意識する人が少なくなっているように、「どの企業がコンテンツを制作しているか」は重要な関心事ではなくなっていく。コンテンツの品質はプラットフォーマーが「☆評価」などで担保してくれるため、制作会社のブランドを気にしなくなっていくのだ。究極的には「JRという鉄道会社を利用している意識はあるが、どのメーカーが製造した列車を利用しているかは知らない」という状態に近いものになっていくのではないだろうか。

次に「2) ユーザの行動データを入手できない可能性」について説明する。デジタル上での顧客接点をライフスタイル提供企業に持っていかれると、「どのプロダクト・サービスが、いつ、誰に、どのように使われているか」といった行動データを入手できなくなる恐れがある。行動データを得られないと、ファクトに基づいたUX改善やサービス開発を行うことが難しくなっていく。

最後に「3) プラットフォーム企業へのジャーニー使用料の支払い」について説明する。これはApple Storeをイメージすると分かりやすい。Apple Store上でアプリを提供すると、売上の15~30%をApple社(プラットフォーム提供企業)にジャーニー使用料として支払う必要がある。これと同じように、道具の供給者はプラットフォーム上でビジネスを営むために、ジャーニー使用料をプラットフォーマー側に支払うことが必要になる。

以上が、道具の供給者になる道を選択する企業が覚悟しておくべき点である。「ライフスタイル提供型に転換しないことは、ライフスタイル提供企業の傘下に入ることを意味する」ことを明確に自覚したうえで、その意思決定をすることが重要である。

今、多くの日本企業は欧米企業、特にプラットフォーマーに直接的な顧客接点を奪われてしまっており、(それを意識的に選択しているか否かはさておきとして)徐々に「道具の供給者」としての道を進んでいる。AmazonやAppleのような大規模プラットフォーマーだけではなく、ナイキのようなライフスタイル提供企業が顧客のシーン・行動フローを押さえて顧客との接点を獲得している中で、日本企業は徐々に競争力を失いつつある。このような外部環境において道具の供給者としての道を選択するのか、それともライフスタイル提供者に転換する道を選択するのかは、すべての企業にとって重要な意思決定事項ではないだろうか。

「モノからコトへ」を引きずると、中途半端なデジタル活用企業になる

ここまで、デジタル社会の到来によって企業の提供価値・存在意義や競争ルールが変化しており、企業が競争力を飛躍的に高めるためにはライフスタイル提供型への転換が必要であることを説明してきた。

しかし、多くの企業はアフターデジタルを「モノからコトへ」という旧来の枠組みで捉えてしまっているため、ここまで説明してきたような外部環境の変化を正しく捉えられていない。その結果として、あまり筋が良くない事業戦略 / デジタル戦略が企画~実行されてしまっている。

具体的な例を挙げると、健康サプリメントのメーカー企業が「サプリメントの飲み忘れ防止アプリ」というデジタルサービスを作る、といった取り組みがそれにあたる。確かにこのようなアプリを開発すれば、サプリメントの飲み忘れを防止して自社が提供している道具の体験価値を高められる。「モノからコトへ」を見事に体現している取り組みであると言えよう。このような取り組みが「OMO(Online Merges with Offline)」と呼ばれて称賛されることもある。(図表-10)

しかし、このような取り組みでは、アフターデジタル時代における競争優位を獲得することはできない。なぜなら、このような取り組みには「どのようなライフスタイルを提供することで、顧客のどのようなシーン・行動フローを押さえるか」という視点が欠如しているからである。

繰り返しになるが、アフターデジタル時代においては「魅力的なライフスタイルを提供することで、顧客のシーン・行動フローを押さえられるか否か」が企業の競争力を決定的に左右する。このため、自社が提供している道具を起点として、その体験価値をデジタルを活用することで少しだけ拡張しようとする考え方では、競争優位を築くことは不可能である。このような考え方では中途半端なデジタル活用企業となり、競合他社との体験競争に敗れてゆく存在になってしまう。

目的 - 手段関係を正しく理解することが極めて重要である。デジタルサービスに投資したり、ビッグデータの活用体制を整備したところで、「顧客のシーン・行動フローを押さえる」という上位目的を達成できなければ企業としての競争力を飛躍的に高めることはできない。「OMO型の体験設計」「ビッグデータの活用体制づくり」「UX組織の内製化」「プラットフォーム化」などに取り組んでいれば、アフターデジタル時代に対応できていると考えるのは大きな間違いである。

確かにこれらは重要なテーマではある。しかし、あくまで「魅力的なライフスタイルの提供によって、顧客のシーン・行動フローを押さえる」という上位目的を達成するための手段に過ぎないことを強く意識するべきだ。これらの取り組みをいくら進めたところで、顧客のシーン・行動フローを押さえることができなければ、競争優位を築くことはできないのだ。(図表-11)

もしも、皆さんが所属する企業の競争戦略を考えるうえで「どのようなライフスタイルを提供することで、どのような顧客のシーン・行動フローを押さえにいくか」が十分に検討されていない場合は要注意である。アフターデジタル時代の外部環境に十分適応したものになっておらず、筋の良くない戦略方針になっている恐れがある。

モノからコトへ、コトからライフスタイルへ

では、アフターデジタル時代の外部環境に適応するために、我々はどのような枠組みを採用するべきだろうか。「コトからライフスタイルへ」の枠組みを新たにインストールする必要がある、というのが本記事の主張である。

これまで我々は、自社が提供している道具(プロダクト・サービス)を起点として、ブランディング活動によって道具に物語・世界観をまとわせたり、道具の使い勝手・ユーザビリティを磨いたりすることで、モノの体験価値(コト)を高めることに取り組んできた。しかし、このような「モノからコトへ」的な枠組みでデジタルを活用するべきではない。

そうではなくて、アフターデジタル時代の到来によって企業は特定シーンにおける一連の行動フローをジャーニー横断的に支援できるようになり、その結果として「ライフスタイルそのもの」を提供できる存在になっている、という捉え方を採用する必要がある。「コトからライフスタイルへ」の枠組みを採用するべきなのだ。(図表-12)

これから事業戦略を策定するにあたっては「現時点で提供している道具(プロダクト・サービス)の体験価値を、デジタルを活用してどのように高めていくか」という枠組みで検討を進めるべきではない。まずは事業部として「どのシーン・行動フローに対して、どのようなライフスタイルを提供する存在になるのか」というジャーニー全体構想を設計し、それを実現するために必要なプロダクト・サービスを1つ1つ設計していくような考え方に転換する必要がある。

ちなみに「ライフスタイル提供者へ転換するために、どのような取り組みを企業は実践するべきか」や「どのように収益・マーケティングモデルに転換するべきか」といった論点・テーマについては、拙著『UXグロースモデル』にて詳しく解説している。ご興味を持っていただけた方は、ぜひ参照いただけるとありがたい。

最後に

このような長文を最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。

今後も不定期ではありますが、継続的に記事を書いていこうと考えています。noteの更新情報はツイッター(@takashikoshiro)にアップしますので、宜しければフォローいただけると嬉しいです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?