脱成長社会と子ども(拙考)

前回は日本が脱成長していくことをお伝えしました。今回は脱成長社会に生きる子どもたちにどんなことが必要なのかを考えてみます。これは大人、親も真剣に取り組む価値の十分にあるテーマだと思います。

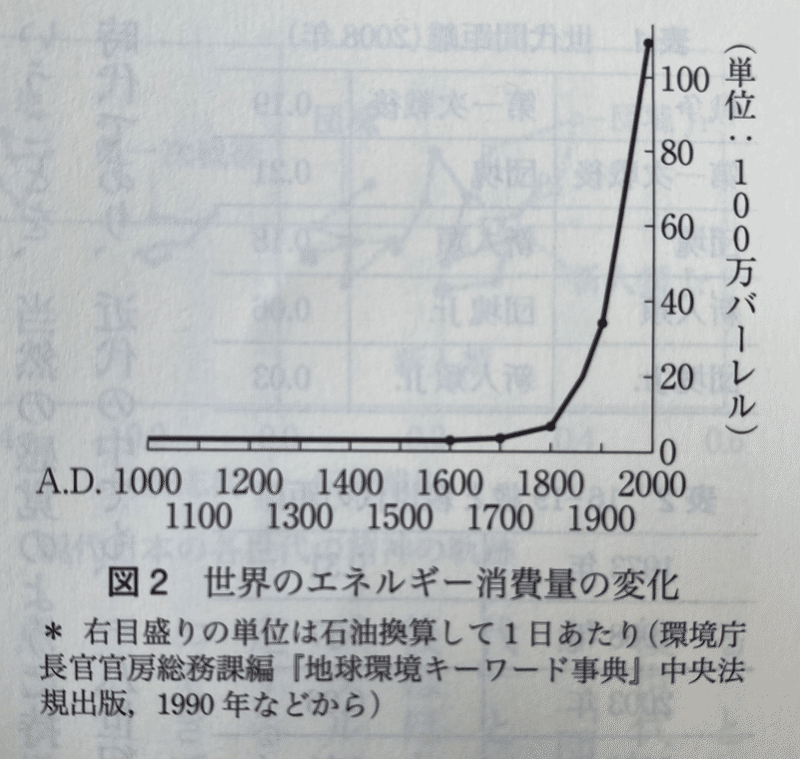

前回とやや重複しますが、エネルギー利用は増加の一途。地球資源は有限なので、増加を維持できないことは明白です(下図3つ全て『現代社会はどこに向かうか』より)。

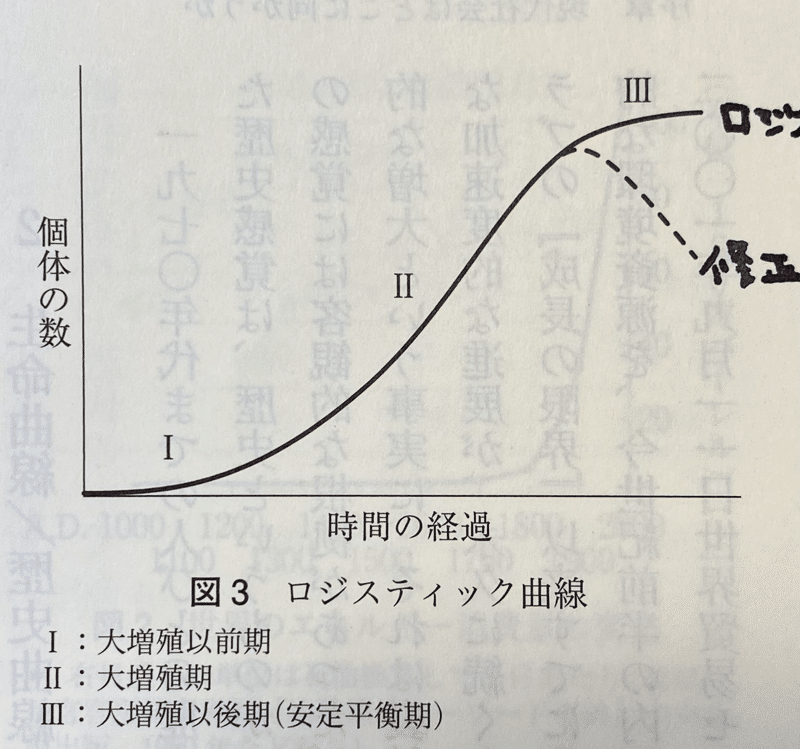

人口増加はエネルギー利用の限界にあわせ、ピークアウトすると予測されます。

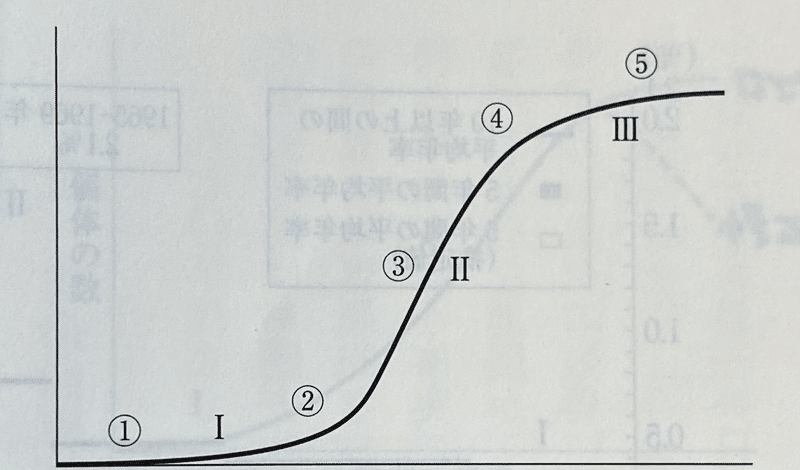

私たちは(下図)③の時代をとおり越し、子どもたちは④の時代を生きます。

④の入口は資本主義の最盛期下で、脱成長社会がモザイク状にポツポツと見受けられます。ギリシャの一部、アイスランドの一部、日本の一部…。例えば川の流れは西向きなのに、波は東向きであるかのような一見(経済的観点だと)相反する2つの現象が同時に起こります。この2つの相反する現象は長くつづき、その矛盾は勢いを増し環境(外面)の変化と価値観(内面)の変化を引き起こしつづけます。日本で言えば明治、大正、昭和、平成と続いてきた時代の流れと、逆流に見える現象が徐々に多く観測できるようになります。

④の時代を生きる子どもたちにとって、A.個の確立、B.人と共生、C.地球と共生の3つが必要だと考えます。

A.個の確立

社会環境も地球環境も日々変化し、環境の変化にあわせて人々の内面も刻々と変化します。その中で良く生きていくには、個の確立が望ましいです。感性や知性を磨き、周りの状況を理解しながらも自分の行動を選択し、自身をつくり、又つくり変えていくのです。「個性が幸福である」(『人生論ノート』)とは三木清の言葉ですが、幸せに生きる近道は個の確立だと考えます。

B.人と共生

エネルギー利用の頭打ちは経済成長鈍化につながり、パイの奪い合いが起こりかねません。国同士での奪い合い、国内での奪い合い、企業内での奪い合い…。しかし、ある基準以上は所得を増やしても幸福にも健康にもつながりません。いかにパイをうまく分配しながら、その上で協働してパイを少しでも大きくできるか。人に「はたらき」かける力は今後もずっと必要そうです。

C.地球と共生

ことの発端は地球に対し人類が大きくなりすぎたことから始まっています。今、地球で何が起こっているのか、この巨大すぎるテーマに果敢に挑み、日夜研究と対策に励んでいる方が多くいます。この方たちに耳を傾けたり、実際に足を運んで見たり、ふだんの暮らしの中で時折想いを寄せたり、実際に活動してみたり、地球と共生することを忘れてはならないと思います。

子どもたちの環境は、先人たちが力を加えつづてきたものに、今の私たち大人がさらに力を加え、それが子どもたちに受け継がれていきます。私たち大人も子どもたちと一緒に、個性と多様性あふれる百花繚乱の共生世界を作っていけたら素晴らしいですね。

参考文献

『現代社会はどこに向かうか』 見田宗介 岩波新書

『小さな地球の大きな世界』 J.ロックストローム M.クルム 丸善出版

『定常経済は可能だ』 ハーマン.デイリー 岩波ブックレット

『第4の消費』 三浦展 朝日新書

『資本主義だけ残った』 ブランコ.ミラノヴィッチ みすず書房

『グローバル・バリューチェーン』 猪俣哲史 日本経済出版社

『人口減少社会のデザイン』 広井良典 東洋経済新報社

『人生論ノート』 三木清 新潮文庫

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?