【自分流を作ってみる】僕なりの麻婆豆腐×「古色蒼然 20年」「瀧自慢 辛口純米 滝水流(はやせ)」~日本酒ペアリング研究会 報告書No.5~

※「日本酒ペアリング研究会」は、日本ソムリエ協会が認定する日本酒・焼酎のソムリエ資格「SAKE DIPLOMA」を持つ筆者が、ご家庭でもできる料理と日本酒の合わせ方を提案する企画です( ˘ω˘ )。

ついでに日本酒は三重の地酒を中心に取り上げ、料理で使う食材はほとんど三重の地物食材です。料理のレシピも詳しく解説していますので、ぜひお読みください( ˘ω˘ )。

〇はじめに

こんばんは( ˘ω˘ )。

今回は日本酒ペアリング研究会の第5回です!

今回の料理は「麻婆豆腐」なんですが、パウチで売っている麻婆豆腐の素は使わず、1から作っていきます。ちなみにいちおう言っておきますが、「〇〇の素」みたいなのを使うのを手抜きだなんて思ってませんよ(笑)。実際、実家では丸美屋の麻婆豆腐の素を使ってまして、あれのおかげで麻婆豆腐が好きになったんですから( ˘ω˘ )。

その後、学生時代に「いっかい素なしでつくるか!どうせならもっと自分なりの味にしたい!!」ってことで作り始め、去年あたりからようやくレシピが固まってきました。市販の素でつくるものとは、また違った味わいになっているかと思います( ˘ω˘ )。

合わせるお酒は、まず松阪市にある新良酒造(※にらしゅぞう)さんの「古色蒼然 20年」。この企画において、早くも熟成古酒の登場ですね( ˘ω˘ )。

もうひとつは、名張市にある瀧自慢酒造さんの「瀧自慢 辛口純米 滝水流(はやせ)」。こちらはスタンダードな純米酒です( ˘ω˘ )。

それではさっそくやっていきましょ~( ˘ω˘ )。

◯材料と作り方

◇材料(2~3人ぶんぐらいのはず)

木綿豆腐 1丁

豚ひき肉 100~130g

長ねぎ 1/2本(青い部分・白い部分の両方を使います。)

人参 1/4~1/3本(正直なくてもいいです。)

干し椎茸 乾燥状態で10g

にんにく 適量

生姜 適量

ゴマ油 大さじ1

塩 ものすごく少し

きざみねぎ お好みで

花椒 お好みで

ラー油 お好みで

<A>

赤味噌(豆味噌) 小さじ2

豆板醤(トウバンジャン) 小さじ2

甜面醤(テンメンジャン) 小さじ2

オイスターソース 大さじ1

はちみつ 大さじ2(わりと甘味が感じられる量です)

酒 大さじ2

<B>

干し椎茸の戻し汁+水 合わせて200ml

粉末鶏がらスープ 小さじ1/2

醤油 小さじ1

<C>

片栗粉 小さじ2

水 60ml

今回も比率で覚えていただけたらと思います。ちなみにはちみつなんですが、この量を入れるとわりとしっかり甘味を感じます。もっと辛口が良い場合は、辛口度合いによってはちみつを大さじ1以下にしてください。そして、そこに一味とうがらしか鷹の爪を好みに応じて入れましょう。豆板醤を多くすると塩分も上がって塩辛くなります。

逆にもっと甘味が欲しければ、はちみつか甜面醤を増やしましょう。あんまりやりすぎると、たぶんくどいですけどね。

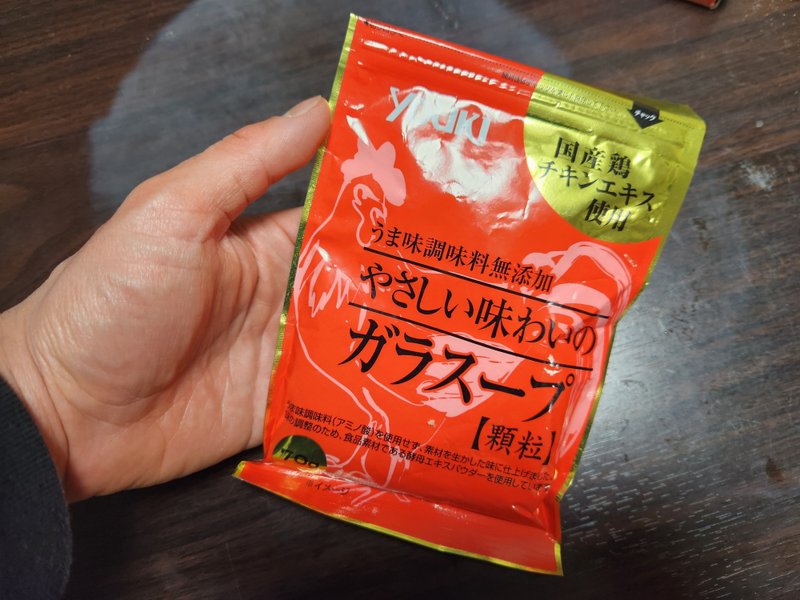

ついでに、粉末の鶏ガラスープはユウキ食品(youki)さんの「うま味調味料無添加 やさしい味わいのガラスープ」を使っています。

個人的には、例えば味覇(ウェイパー)などでは塩辛いし味が濃すぎるんですが、この鶏がらスープは味が濃すぎなくてちょうどいいんですよ。お湯に溶いて中華スープとして飲んでも美味しいです。ちなみにこちらもついでに言っておきますが、僕は決して「反うま味調味料・反味の素」ではありません。健康志向も暴走するとあんなふうになるんですね…。

とまぁ話が逸れましたが、続いて作り方です( ˘ω˘ )。

あ、今回も写真では上記の分量の倍の量で作ってるので、そこはご注意ください。

◇作り方

1.干し椎茸を戻しておく。

ものによって時間も変わるんですが、前の日に水につけておけば確実かなと思います。ちなみに、僕は鈴鹿山麓 夢工房さんのものを使ってます。

これの戻し方がこちら。

他の製品で同じようにいくかは分かりませんが、参考までに。

あと、この戻し汁はあとで使うので取っておいてください。また、分量的には200ml使うので、戻す時に使う水の量はそれよりいれすぎないようにしておきましょう。もちろん椎茸が水を吸うので、ここで入れた量よりは減るんですけども。

2.木綿豆腐を水切りしておく。

いろんな方法がありますが、僕はキッチンペーパーでくるん揚げ物用の網+バットの上において、少しきつめにラップをかけてます。その後、1時間ぐらい置いておけばいいと思います。その間に他の工程を進めましょう。前日にやっておいて次の日まで置いておいてもいいですよ。

他には単純に重しを乗せたり、茹でたりする、あるいはレンジで加熱するなんて方法もありますね。お好きな方法でどうぞ。

洗い物は増えますが、あとで豆腐から水が出てべしゃっとなりにくくなります。加えて水分が抜ける分、豆腐の味がしっかりします。あと、型崩れしにくくなるっていう利点もありましたかね。

3.野菜をみじん切りにする。

そんなに細かくなくていいです。粗みじん切りみたいな感じで。にんにく・生姜はもちろんチューブでもいいです。

長ねぎ・生姜・にんにくといったいわゆる香味野菜と、人参・椎茸は分けておくといいです。香味野菜は先に炒めるので。

4.あらかじめ調味料などを合わせておく。

炒めている途中にそれぞれの調味料を計量して入れて…ってやってると慌ただしいですし、焦げる可能性も高くなるのであらかじめやっておきましょう。

<A>、<B>それぞれで合わせて混ぜておいてください。<C>はあとでもいいです。

<B>に関してですが、干し椎茸の戻し汁が200mlに満たない場合、水を入れて200mlにしましょう。

赤味噌は鈴鹿市にある東海醸造さんの粒味噌です。

これで下準備は終わりです。

5.ごま油大さじ1を引き、豚ひき肉を「焼く」。

ここから本調理に入ります。まず最初にごま油を引いて中火で熱し、挽き肉を平たく広げて少し下味の塩を振り、美味しそうな色がつくまで「焼き」ます。最初からほぐして「炒める」より焼き色が付きやすい気がするからです。…気がするだけかもしれませんけどね(笑)。

あと、火を入れすぎるともちろん肉が硬くなるのですが、塊だとそうなりにくいです。加えて、ごま油を引いた後、フライパンが熱しきる前に豚ひき肉をいれちゃってください。肉でも魚でもそうなんですが、いきなり高温のところに投入すると、急激に熱が入って硬くなります。

また、ここで焼き色を付けることで、香ばしさを出して肉の臭みを抑えます。あと、なんか美味しくなる気がします。…気がするんですよ!

いいかんじになったら、いったんバットか皿に移して置いておきましょう。

6.フライパンはそのままで、野菜を炒めていく。

5で出た肉の脂はそのまま使っちゃいましょう。まずは長ねぎ・にんにく・生姜を弱火で炒めて、香りを出します。チューブの場合はけっこう跳ねるので、あとで肉をいれるときに一緒にいれたほうがいいかもしれません。

香りが立ってきたら、人参・椎茸をいれて炒めます。

もし、ネギの香りやシャキシャキ感を残したいなら、あとで豆腐をいれるタイミングで入れてください。プロのレシピだとそっちのほうが多いような気もします。

7.さきほどの豚ひき肉と<A>を入れて混ぜる。

野菜に火が通ったら、5.の豚ひき肉と<A>をいれて混ぜ、唐辛子の香りや味噌が焼ける香ばしい香りがするまで放置します。肉野菜味噌をつくるようなイメージです。

8.<B>と木綿豆腐を入れ、5分ほど煮込む。

木綿豆腐は1/3ぐらいにちぎって入れればOKです。2分半ぐらいでひっくり返しましょう。フライ返しでやるとうまくいきます。

9.水溶き片栗粉を準備しておく。

煮込んでいる間に、<C>を混ぜておきます。

10.煮込み終わったらいったん火を止めて落ち着かせ、水溶き片栗粉を入れて混ぜる。

沸騰している最中に水溶き片栗粉を入れると、入れた瞬間から片栗粉が固まってダマになります。

11.必ずもう一回火にかけ、沸騰したら混ぜながら2分ほど加熱する。

片栗粉であんかけの「あん」を作るときは、必ずこれをやってください。ここで再加熱しないと糊化したデンプンが元に戻り、とろみが消えてシャバシャバになります。不思議ですね。

また、ここで豆腐を食べやすい大きさに崩してください。おたまよりフライ返しでやったほうが、無駄に崩れるのを抑えられると思います。

気を抜いて焦がさないよう注意してください。

12.盛り付けて完成。

お好みで刻みねぎを載せたり、ラー油や花椒をかけたりしてください。

◯今回のお酒とペアリング考察

今回は、「古色蒼然 20年」と「瀧自慢 辛口純米 滝水流(はやせ)」を合わせていきます。

左:「瀧自慢 滝水流(はやせ)」

<蔵元情報>

1. 新良酒造(三重県 松阪市 )

ホームページがないみたいなので地理的表示「GI三重」のページと、

松阪市の企業 ネーブルジャパンさんによる紹介記事をどうぞ。

2.瀧自慢酒造(三重県 名張市)

公式HP:

◇お酒の基本情報とコメント

1.「古色蒼然 20年」(新良酒造)

区分:特に記載なし。

米:国産米 精米歩合60%

度数:18度

公式商品紹介ページ:なし。

〈香り〉

熟成古酒であることからカラメルやひのき、コーヒーのような熟成香が主体。

+

ややバナナのような甘い香り。

ビターチョコレートやナッツ様の香ばしさ。

熟成によって香りに複雑さが出ているが、熟成酒らしい香りがきつすぎるわけではなく、むしろ香ばしく甘やか。カラメルが香ばしい硬めのプリンのような印象。

〈味わい〉

最初は意外にも優しい甘味を感じる。その後、なめらかな質感とともに、その甘みが緩やかに広がる。酸味は穏やかで、中盤からメイラード反応によるコクのある旨味とカカオのようなほろ苦さがじんわりと広がる。少し渋みも感じられ、熟成古酒らしい複雑な味わい。余韻も意外と穏やかに旨味・苦味が続く。

〈総評〉

熟成古酒ということで、見た目がメイラード反応により濃いトパーズ色になっている。また、独特な熟成酒らしさはしっかりとあるものの、意外と穏やかでしつこくなく親しみやすい。そのため、初めて熟成古酒を飲むという方の最初の1杯にもおすすめ。また、燗をつけると優しい甘味や旨味を感じやすくなり、よりコク深く丸みある味わいになる。

2.瀧自慢 辛口純米 滝水流(はやせ)(瀧自慢酒造)

区分:純米

米:国産米 精米歩合60%

度数:15度

公式商品紹介ページ:

筆者のコメント:

<香り>

バナナやメロンを思わせる香りが主体です。

+

クルミや焼き栗のようなナッツ感

炭のような香ばしさ

根菜類のような香り

ローリエのようなハーブ感

全体としてはふくよかで、少し複雑な印象。昔ながらの日本酒に近い香り。しかし嫌な感じはなく、むしろそれぞれが穏やかに、主張しすぎないかたちでまとまっている。

<味わい>

やや辛口めな印象だが、ほのかに軽い甘味を感じ、酸味も穏やか。そのため、第一印象はやや優しい。しかし、あとからしっかりとした旨味がじんわりと広がり、そのなかにあるわずかな苦みが全体を引き締める。余韻にも旨味を感じるが、最後はキレ良くすっきり。旨口のような感覚はありながらも質感がスリムで、後味がすっと切れていく。

<総評>

商品紹介ページによると麹米が三重県産 山田錦で、掛米が富山県産 五百万石とのこと。両者の特徴がうまく合わさった味わいだと思う。燗酒にすると甘味が増幅されるとともに質感が柔らかくなり、冷酒や冷や(※ひや。常温のこと。)とはちがったふくよかさが出て美味しい。

また、2016年の伊勢志摩サミットにて、このお酒は食中酒として提供されている。たしかにこの味わいと主張しすぎない香りは食中酒にぴったりで、料理の邪魔をすることなく、さらなる深みを与えてくれる。そして、合わせられる料理の幅も広い。

◇今回の料理との合わせ方

まずは「古色蒼然 20年」から考察していきます。今回の麻婆豆腐ですが、先述した通り市販の麻婆豆腐の素でつくるものとは違う味わいになっているかと思います。というのも、市販の麻婆豆腐の素は基本的に中華スープ+醤油ベースの味なんですが、今回のレシピでは赤味噌がベースになっています。

しかも、今回使っているのは鈴鹿市 玉垣町にある「東海醸造」さんの粒味噌で、東海3県ならではの純粋な豆味噌です。これによって豆味噌がもつ力強い大豆の旨味やコク、そして香ばしさが加えられ、より複雑で味わい豊かな麻婆豆腐が出来上がります。これが麻婆豆腐として正解なのかどうかは分かりませんけどね…。

そして、この赤味噌による味わいには、やはり同じく複雑な香味のある熟成古酒がよく合います。特に茶色やトパーズ色になるまで熟成したもののほうが良いのではないでしょうか。というのも赤味噌の色や味わいは、日本酒の熟成と同じメイラード反応が強く引き起こされたからこそのものなので、お酒のほうもより熟成が進んだもののほうが相性が良いと思います。ということで、今回は「古色蒼然」を選ぶとともに、10年物ではなく20年物を選択しました。

また、今回ははちみつを加えていますが、はちみつも単に甘味だけでなく、旨味も伴った複雑さがあります。そしてやや甘口に仕上げることで、「古色蒼然」がもつ優しい甘味にも同調させています。

続いて「瀧自慢 辛口純米 滝水流(はやせ)」も考察していきます。こちらは冷酒や冷やではなく、熱燗にすることをおすすめします。とっくりやちろりで50度くらいまで温めて、お猪口に注いだ時に40~45度くらいになるイメージで燗をつけるとよいでしょう。

もちろん、冷酒や冷やだと合わないというわけではないんですが、上記のように、このお酒は旨口の感覚がありながらもかなりすっきりとした印象があります。そのため、麻婆豆腐の味わいにうまく同調するというよりは、むしろ濃い味や脂を切るような役割を果たします。口のなかをすっきりさせるウォッシュ効果ですね。これはこれですごくいいのですが(特に夏場)、個人的には、ペアリングは両者が合わさっていく方向性で考えたいという思いがあります。

一方、燗をつけると甘味が増してよりふくよかになり、質感も柔らかくなったように感じます。また、揮発成分が多くなることで、香りの複雑さも増します。すると濃い味や脂を切るというよりも、そのふくよかさや香りの複雑さが、今回の麻婆豆腐の香りや味わいにうまく同調します。加えて、温度の部分でも調和しやすく、親和性が高くなります。それによって、赤味噌ベースのコク深い味わいと香ばしく複雑な香りを、さらに増幅させていくことができます。

今回の麻婆豆腐はけっこう手間がかかりますし、熟成古酒はなかなかみかけないとは思いますが、もし見つけて時間と心に余裕があればぜひ試してみてくださいね( ˘ω˘ )。

〇終わりに

今回は、僕なりの「麻婆豆腐」に「古色蒼然 20年」と「瀧自慢 辛口純米 滝水流(はやせ)」合わせてみました。麻婆豆腐に限らず中華料理、特に家庭で作る中華料理は、強い旨味と脂を軸にした濃い目の味付け、そして様々な食材や調味料を合わせることによる香味の複雑さが特徴かなと思います。そんな料理に日本酒を合わせようと思うと、やはり日本酒自体にそれ相応の力強さが必要です。今回の麻婆豆腐は調味料も食材も色々合わせ、かなり味わい豊かで濃い目の味付けにしてあるのでなおさらです。

ちなみに、何回か綺麗な純米大吟醸も合わせてみたんですが、お酒が料理の力強さに負けて消えてしまうんですよね…。邪魔しないという意味ではいいのかもしれませんが、それならわざわざお酒と一緒に合わせる意味がないので、ペアリングとしては失敗なのではないかと思います。

また、最初は超辛口の旨口がいいかなと思って合わせてみたんですが、そういうお酒はかなりまっすぐな味わいなので、やはり麻婆豆腐の味を洗い流してしまうように感じました。これは意外でしたね。熱燗だったらうまく合ったんでしょうか。今度やってみます。

それはともかく、そういう意味では中華料理には今回の「古色蒼然」ような熟成古酒がいいのかなと思います。とはいえ、つくっている蔵が少ないですし、熟成するぶん一般的な日本酒より価格が高くなってしまうんですけどね。そうそう気軽に買えるものでもないですが、気になったかたはぜひやってみてください。

そして、気軽に楽しめるスタンダードな日本酒なら、やはり昔ながらの味わい・香りを感じられるタイプがいいかと思います。そのなかでも完全な辛口よりは、今回の「瀧自慢 辛口純米 滝水流(はやせ)」のように、ある程度甘味も感じられるような味幅の広いお酒のほうが合うのではないでしょうか。

ぜひいろいろ試していただいて、自分の感覚に合う1本を見つけていただければと思います。それが今回紹介した組み合わせだったらなおのこと嬉しいです( ˘ω˘ )。

というわけで、今回はここまでです!

それでは、素敵な日本酒ライフを~( ˘ω˘ )。

「日本酒ペアリング研究会 報告書」のまとめを作りました。

他のメニューとペアリングもあわせてお読みいただけると嬉しいです( ˘ω˘ )。

本企画とは別でやっているエッセイ企画「淡い雲をとどめて」のまとめです。ぼちぼち書いていきますので、こちらもぜひに。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?