『砂の器』と木次線 まとめ(発売から5か月)

山の緑が水を張った田んぼに映える5月、外歩きには最高の季節ですね。今年は映画『砂の器』の公開から50年。亀嵩(かめだけ)など島根県の木次線(きすきせん)沿線に足を運び、ロケ地を訪ね歩く「聖地巡礼」を楽しむ人たちも増えているようです。

昨年12月に刊行した本書【『砂の器』と木次線】も、おかげさまで当初想像していた以上に多くの方に手に取っていただいています。わずか5か月の間に3度の増刷を重ね、現在は第4刷が好評発売中です。

これまで本書に関連する動きをその都度「note」や「X」でお伝えしてきましたが、5か月も経つと、いつどんなことがあったのか、それがどの記事に書かれているのか、わかりにくくなってきました。

そこで、今回の記事は、最近本書に関心を持っていただいた方にもわかりやすいよう、そもそもどんな本なのかという基本情報も含めて、これまでの情報を「まとめ」として集約したいと思います。

1・書籍【『砂の器』と木次線】の基本情報

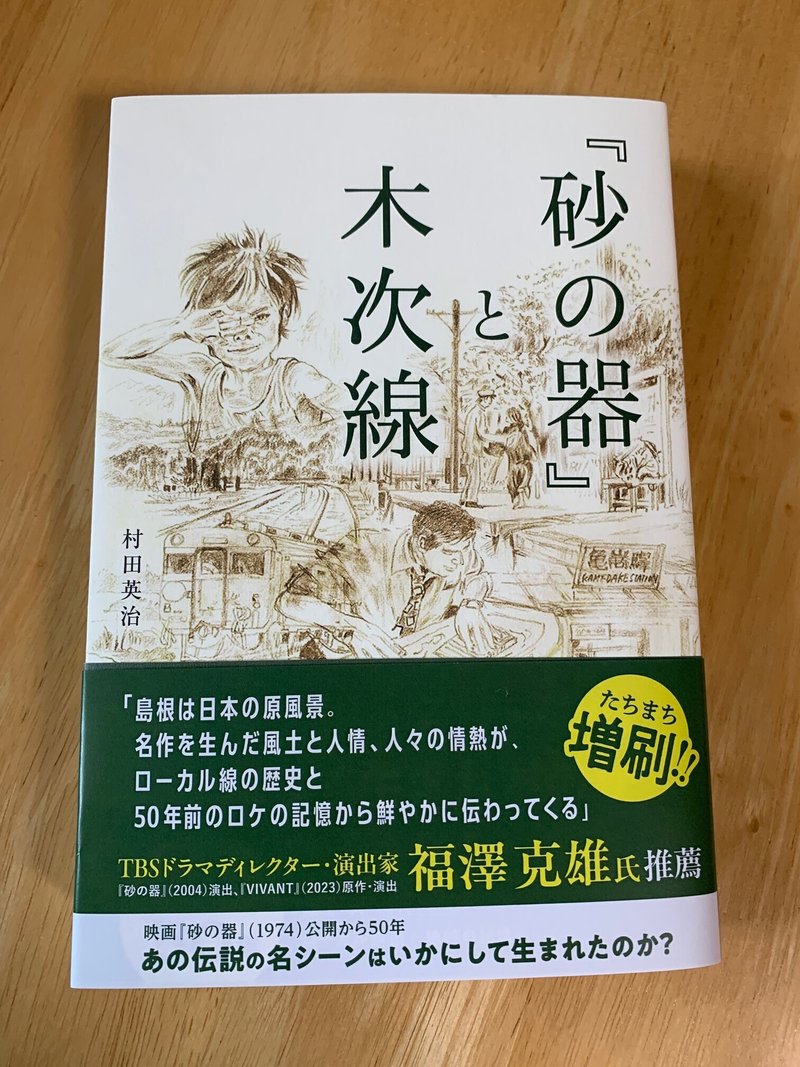

書影(カバー・帯)

概要

タイトル:『砂の器』と木次線(すなのうつわときすきせん)

著者:村田 英治

編集:井上 世菜

装幀:宮廻 由希子

イラスト:岡本 和泉/Produce any Colour TaIZ

発行:ハーベスト出版(島根県松江市)

四六判 並製本 322P

定価1,980円(本体1,800円+税)

ISBN 978-4-86456-496-0

帯コピー

(初版~)

あの伝説の名シーンは、いかにして生まれたのか?

日本映画屈指の名作『砂の器』公開から50年。

膨大な資料と証言から浮かび上がる、1974(昭和49)年の島根・木次線沿線ロケの実相。風土・人・時代と作品との関わりから、ローカル鉄道と地域の記憶をつなぐ。

(第三刷~)

「島根は日本の原風景。名作を生んだ風土と人情、人々の情熱が、ローカル線の歴史と50年前のロケの記憶から鮮やかに伝わってくる」

TBSドラマディレクター・演出家

『砂の器』(2004)演出、『VIVANT』原作・演出 福澤克雄氏推薦

目次

はじめに

第1章 「亀嵩」はどう描かれたのか

映像の中の「亀嵩」/今西刑事編/本浦父子編

第2章 1970年代の木次線と地域

なぜ駅にそば店ができたのか/木次線 激動の歩み/「持ち直し」の時代/合理化で変わった駅の姿

第3章 なぜ「亀嵩」が舞台になったのか

松本清張と亀嵩/リアルな出雲弁の秘密/映画化までの紆余曲折

第4章 地域の記憶をつなぐ

町にロケがやってきた/役場とエキストラ/意外なつながり/ヤマ場となった下久野ロケ/記憶を伝える宿/見えてきたもの/その後

おわりに

セールスポイント

● 2024年は映画『砂の器』の製作、公開から50年

原作者・松本清張をして「原作を超えた」と言わしめた日本映画の名作『砂の器』(1974年、監督:野村芳太郎、脚本:橋本忍・山田洋次)。作品の鍵となる「亀嵩」を舞台としたパートは、1974年の夏に、島根県と広島県を結ぶ木次線沿線で撮影が行われました。伝説の名シーンはいかにして生まれたのか?本書では「亀嵩」パートに焦点を絞り、地域の視点から『砂の器』と木次線の関わりを探りました。

【参考】映画『砂の器』とは、こんな感じの作品です(予告篇)

● あの映像はどこで撮影されたのか?シーンごとに徹底分析

映画の前半と後半に2度登場する「亀嵩」。それぞれの映像をシーンごとに細かく分析、現地を歩いて改めて撮影場所を特定するとともに、シナリオや監督らが遺した資料から映像に込めた意図や演出技法に迫ります。ベストな映像を追求するため、作り手たちは亀嵩地区に限らず、広く木次線沿線の各地でロケを行っていたことが明らかに。木次線沿線のロケ地マップも収録しました。

● 清張はどうして亀嵩を知ったのか?映画化までの紆余曲折を追う

松本清張が原作を執筆したのは1960年。なぜ当時は全国的に知られていなかった島根県の亀嵩という土地を取り上げることができたのでしょうか?執筆を支えた意外な人たちとは?さらに映画化までの紆余曲折を追う中で、この地域との関わりも見えてきました。

● ロケに協力し、見守った木次線沿線の人々の記憶を掘り起こす

1974年の晩夏に行われた島根ロケには、木次線沿線の人々がさまざまな形で協力しています。ロケに関わった地域の人々を取材し、生きた証言や資料を集めました。これまであまり語られなかった数々のエピソードからロケの実相を浮かび上がらせ、俳優・スタッフと住民との自然体の交流が生んだ一体感、感動を読者へダイレクトに届けます。貴重な写真も多数掲載しています。

● 映像に刻まれた70年代の木次線

映画では八川駅と出雲八代駅を「亀嵩駅」に見立てて撮影が行われました。実際の亀嵩駅がスクリーンに登場しなかったのは、撮影当時の木次線と地域が置かれた状況と関係しています。1970年代は100年以上続く木次線の歴史の中でも、とりわけその姿が大きく変わろうとしていた時代でした。木次線は地域にとってどんな存在だったのか、その激動の歩みを紐解きつつ考察します。

●こちらでも、どういう本なのかを説明しています

試し読み

下のバナーから冒頭部分(「はじめに」)の試し読みが可能です。

著者プロフィール

村田英治

1965年、島根県仁多郡横田町(現・奥出雲町)に生まれる。小学生の時、地元の木次線 八川駅で『砂の器』ロケに遭遇。1988年 NHK入局。ディレクター、プロデューサーとして、「プロジェクト X」「NHK スペシャル」などドキュメンタリー、情報・教養番組等の制作にあたる。2022年に退職、執筆活動に取り組む。

本書の購入について

●本書は主に島根県の皆さんに読んでいただくことを想定した地方出版ですが、島根県内(+鳥取県の一部)の書店の他、ハーベスト出版の直販サイト、Amazonなどの主要通販サイトで購入が可能です。

●また、島根県以外の全国各都市にも、丸善やジュンク堂書店の店舗など、本書を取り扱っている書店があります。

(例)

【東京】東京堂書店神田神保町店、丸善丸の内本店、ジュンク堂書店池袋本店、同吉祥寺店など

【大阪】丸善八尾アリオ店、ジュンク堂書店天満橋店、同大阪本店、同難波店、同梅田店、同松坂屋高槻店など

(5月15日現在)

取り寄せ対応を行っている店舗もありますので、お近くの書店にお問い合わせ下さい。

●インターネット上の怪しい商品ページにはご注意下さい

【怪しい商品ページに注意】最近、本書のタイトルで検索すると、検索結果の中に何やら怪しげなページが表示されるようになりました。URLの文字列が見慣れない、価格が極端に安いなど #偽ショッピングサイト、#詐欺サイト の可能性があります。ご注意ください!

— すなきす(書籍:『砂の器』と木次線) (@sunakisu) May 10, 2024

『#砂の器』と #木次線#砂の器と木次線 pic.twitter.com/QZxscGJiG8

2・これまでの反響

主なメディア掲載・書評

●山陰中央新報 2023年12月31日

著書では亀嵩でのシーンを分析。制作陣がイメージに合う映像を求め、撮影場所を亀嵩に限らず木次線沿線に広げた意図を考察した。エキストラになった住民からは、一つのシーンを何度も撮り直した現場の粘り強さや緊張感を聞き取った。緒形さんら出演者が地元になじみ、住民との交流を深めたことも記した。

当時の木次線の状況にも注目。移動や輸送の主な手段が自動車に替わり始め、合理化策で無人駅が増えた時期だったと指摘した。「地域が取り残される危機感から、住民に熱望されてできた鉄道も、道路優先の大きな流れにはあらがえなかった」とみる。

●朝日新聞島根版(朝日新聞デジタル) 2024年1月12日

松本清張原作の映画「砂の器」が公開されて今年で50年。このほど、奥出雲町のJR木次線沿線で当時行われたロケの記憶をつづった書籍「『砂の器』と木次線」が刊行された。沿線の地名「亀嵩」や地元の出雲弁は事件の謎解きの鍵となっているが、なぜ清張は、執筆前に一度も訪れたことがない亀嵩を舞台に選んだのか。その謎に迫っている。

(中略)

清張の父は奥出雲に接する現在の鳥取県日南町の生まれで、同県米子市に養子入りした。本著では、父が話す西伯耆地方のなまりは出雲弁と共通する特徴が多いと指摘。清張は戦後間もなく、ほうきの仲買をしながら各地を巡っていて、亀嵩という地名はその頃に知ったのでは、と推測する。亀嵩を舞台にする着想は清張の前半生にルーツをたどれるとしている。

●毎日新聞島根版(毎日新聞ニュースサイト) 2024年2月16日

人口減少社会を念頭に「今後、地域の共同体が存続できるかわからない中で、記録として書き留めておくことが大切だと思う。映画を見て終わりではなく、そこにどんな歴史やストーリーがあったのかにも関心を持ってもらいたい。地元には『すごい財産がある』と再認識してもらえるといいな」と願う。

●キネマ旬報 2024年3月号(2月20日発売)

映画関係者と地元の人々との交流など、こまやかなエピソードに心が温まる。

●山陰中央新報 2024年3月2日

本書は、当時の新聞記事などの資料や、ロケに関わった人たちの証言から、この映画と木次線の関わりを検証した労作だ。同作(=『砂の器』/引用者注)については関連本が多く出されているが、本書は地元出身者ならではの視点で新事実を掘り起こしている。

●週刊文春 2024年3月7日号

『砂の器』のロケを見守った木次線沿線の人びとの記憶を掘り起こし、地域の視点から同作と木次線の関わりを探るユニークな著作であり、松本清張ファンと『砂の器』ファン必携の一冊といえる。

(中略)ミステリー小説さながらの推理も展開されておりスリリングである。

5か月で3度の増刷

おかげさまで売れ行き好調につき、あれよあれよという間に増刷を重ねています。

初版 2023年12月15日

第二刷 2024年2月1日

第三刷 2024年3月10日

第四刷 2024年4月15日

Amazon売れ筋ランキング1位に(2月中旬)

上の毎日新聞の記事がネットで無料配信された2月17日を中心に「最大瞬間風速」的にAmazonへの注文が殺到したようです。全く想像もしていなかった快挙(怪挙?)でした!

3・本書に関する情報はここをチェック!

最新情報は「X」

Xアカウント:すなきす(書籍:『砂の器』と木次線)

まとまった情報は「note」

noteアカウント:すなきす(書籍:『砂の器』と木次線)

「Facebook」会員の方は

Facebookアカウント:新刊書籍『砂の器』と木次線

関連動画

YouTubeチャンネル:すなきす

『砂の器』と木次線 プロモーション動画もどき

『砂の器』と木次線 プロモーション動画もどき「八川編」

不忍ブックストリーム【松本清張と『砂の器』】※18分頃~

【肉声スクープ】あの原作者が映画『砂の器』を語る

『砂の器』と木次線 自動音声による試し読み

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?