#144信仰とツアーリズム(二)―身近な史跡、文化財の楽しみ方(22)

二〇二三年一二月に史跡見学会の講師の依頼を受け、石切から枚岡まで歩きましたが、今回は千手寺から正興寺、石切釼箭神社までの道のりについて紹介します。

千手寺から石切参道商店街を更に西に進むと石切大仏というものが参道南側に出てきます。昭和五一(一九七六)年に設置された割合新しいものですが、設置したのが坂本昌胤となっています。この人物、坂本製薬(現在の坂本漢方製薬)という会社の社長なのですが、この会社は「マムシゲンD」というドリンク剤などで関西では有名な会社で、石切を発祥としています。

この場所に「蝮塚」という石碑があります。これは阪本製薬の発祥ともかかわりがあります。このあたりの地域は、生駒山系が南北に連なっており、その山から西向きに河川が多く流れており、近世には水車稼ぎが盛んだった場所です。水車稼ぎでは、その水車の動力を利用して、石臼を動かして製粉などを行っていました。地域では、胡粉や漢方薬などをすりおろすことを副業としていた農家が多くありました。阪本製薬も水車稼ぎによる漢方薬の製造を端緒としている会社です。重要な漢方薬の材料であったマムシの乾燥させたものを水車の動力の石臼ですりおろしていたため、その異例の意味を込めた塚として蝮塚が建てられています。

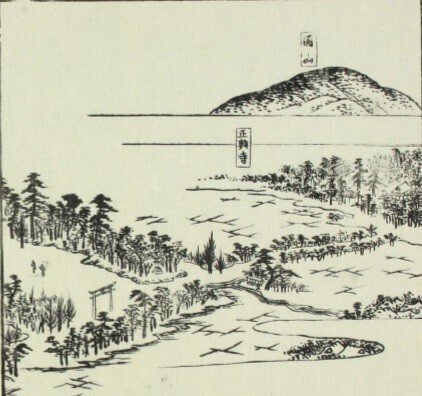

蝮塚からさらに参道を西に下ると、参道を少し南側に入ると正興寺にたどり着きます。正興寺は『河内名所図会』の中では特に文章としては紹介されていませんが、黄檗宗の寺院で、石切劔箭神社を描いた場面では、遠方に屋根が描かれ、「正興寺」と注記されています。正興寺も参道側からの入り口があるため、恐らく大正時代以降に山門とは異なる方向から境内に入るようになったと考えられます。

正興寺の山門から出て参道側へ歩いていくと、「大西丹後入道浄味馬乗り石」というものが出てきます。これは大西丹後という豪族(詳細不明)がおり、背が低かったために乗馬の際には石の上に載って乗馬したと地元に伝わる史跡です。

さらに参道を西へ進むと、本家大西屋という店が出てきます。この店は「紅梅焼」という堅焼きせんべいを販売しているお店です。著者はこのお店の人に開業はいつなのかと聞いてみましたが、店の方によると、開業は大正三年(一九一四)とのことでした。この店は駅が出来てすぐに開業したことが判ります。この紅梅焼を著者も購入してみましたが、卵の入った堅焼き煎餅で非常に素朴な味わいで美味しかったです。

さらに参道を西へ進むと石切釼箭神社にたどり着きます。

今回はここまでとしまして、次回は石切釼箭神社から枚岡神社までの道のりを紹介したいと思います。

いただいたサポートは、史料調査、資料の収集に充てて、論文執筆などの形で出来るだけ皆さんへ還元していきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。