最近の記事

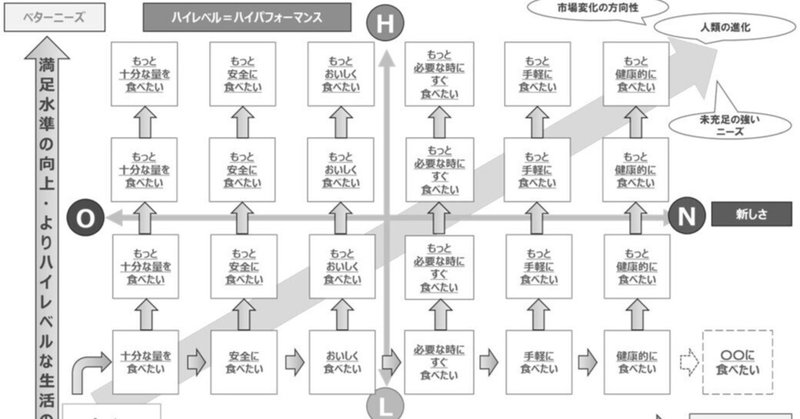

「イノベーションリサーチ」と 「システマティックイノベーション」の提唱~「意識マトリクス理論」の徹底解説④~「マーケティング」と「イノベーション」→今の日本ではマーケは成長を生まない

「マーケティング」というものに携わるようになって長年経つのですがこの間ずっとモヤモヤと感じてきたことがありました。それは、「世間で”マーケティング”と呼ばれているものがマーケティングならば、自分のやっていることはマーケティングではなく、自分がやっていることが”マーケティング”ならば世間でマーケティングと呼ばれているものはマーケティングではない」という「違和感」でした。私が「マーケティングリサーチャー」ではなく「リサーチングマーケター」を名乗るようになった一因もこのあたりにあり