【連載】異界をつなぐエピグラフ 第8回|「幾何学ノ素養ナキ者」はどこから来たのか|山本貴光

「エピグラフ」とはなんぞや? ──書物をひらいたとき、扉ページの裏側やタイトルの左下などにそっと添えられている短かな(ときに長々とした)引用句。そう、アレです。〈……以下、続きはこちらの冒頭のご挨拶文をご覧ください。〉

ただいま創元社では、山本貴光さんを編著者にお迎えし、『エピグラフの本』(仮題)を制作中です(2023年4月刊行予定)。古今東西のさまざまな「作品」のエピグラフを集め、読者のみなさんと一緒にながめて愉しむ──ありそうでなかったそんな本を、ゆっくり、じっくり、みっしりと編んでおります。

出版に先行し、ウェブ連載を開始いたします。毎月15日は山本さんにエピグラフについて縦横無尽に綴っていただく「異界をつなぐエピグラフ」。末日はエピグラフ採集係の藤本なほ子さんによる「エピグラフ旅日記」です。まずはこれらの連載にて、限りなく広がるエピグラフの宇宙のお散歩をどうぞお愉しみいただけますように。

第8回|「幾何学ノ素養ナキ者」はどこから来たのか

1.最古のエピグラフ問題再訪

前回、ジェラール・ジュネットの『スイユ──テクストから書物へ』(和泉涼一訳、水声社、2001)を手がかりにして、そこで「エピグラフを添えた最古の例」と目されていたラ・ロシュフコーの『箴言集』を眺めてみた。

『箴言集』の最初の版は1665年に刊行されたもの。といっても、同書には最初からエピグラフが備わっていたわけではない。詳しくは前回をご覧いただくとして、途中のあれこれを端折って言えば、第4版(1675)で初めてエピグラフが現れたのだった。ジュネット先生の見立てによれば、これがもっとも早い時期のエピグラフで、それ以前には見られないということになる。

こうした説というものは、ものを考えたり調べたりするときの手がかりとしてたいそうありがたいものだ。なにもなければ右往左往しそうなところ、目印の旗を立てておいてくれているようなものだから。

どこまで本当かはそのつどチェックが必要だとしても、「そうか、少なくともここまでは遡れるのか」という目安になる。もしそれより古いものが見つかれば、「どうもこのあたりまではいけそうですよ」と、旗を動かせばよい。

2.目に教えられる

そんなことを思い浮かべたのはほかでもない。この件について、ちょっと気になることがあったからだ。まったく別の用事で、ニコラウス・コペルニクス(1473-1543)の『天球回転論』という本を検討していたときのこと。そう、あの地動説を説いたコペルニクスだ。1543年にラテン語で刊行された本で、ありがたいことに日本語の全訳もある(高橋憲一訳、みすず書房、2017)(★1)。

洋の東西を問わず、古来、「宇宙はどんな場所か」という疑問に対して、さまざまな回答案が提示されてきた。ヨーロッパ方面では、さらに「宇宙の中心はどこか」という疑問もあったようで、これについても人それぞれのアイデアが出されている。

代表例は、「宇宙の中心は、私たちがいるこの大地だ」という説で、これを英語では「ジオセントリズム(geocentrism)」という。日本語では、どこが中心かというよりは、どこが動いているかという観点から「天動説」と呼ばれることが多い。

これに対して、「宇宙の中心は大地ではなく、太陽である」という説もあった。こちらは「ヘリオセントリズム(heliocentrism)」という。古代ギリシア語で「ヘーリオス」とは太陽のこと。要するに、太陽が宇宙の真ん中にあるという表現だ。日本語では「地動説」というから、やはり宇宙の中心がどこであるかという観点とはまた別の訳語である。

詳細は措くとして、コペルニクスは、天動説が半ば常識のように扱われていた時代と場所で、地動説を論じたのだった。もっとも彼は、『天球回転論』が印刷されたその日に亡くなったという逸話もあるから、自分の本がどのような反響や影響をもたらしたかを知らずに世を去ったわけである。

なぜこんな話をしているのか。近ごろ『天球回転論』を検討する機会があって書棚から取り出したところ、考えるより先に目がなにかを訴えてくる。「ちょっと、これこれ! ここをご覧よ。これってエピグラフじゃないの?」

自分でも驚いた。だってなにしろ、これまで何度もこのページを目に入れてきたはずなのに、まるで気に留めていなかったのだから。言われてみれば、それらしきものがある。というか、これはエピグラフなのでは?

3.「最古」の更新なるか

というわけで、みなさんにもご一緒に確認していただきたい。

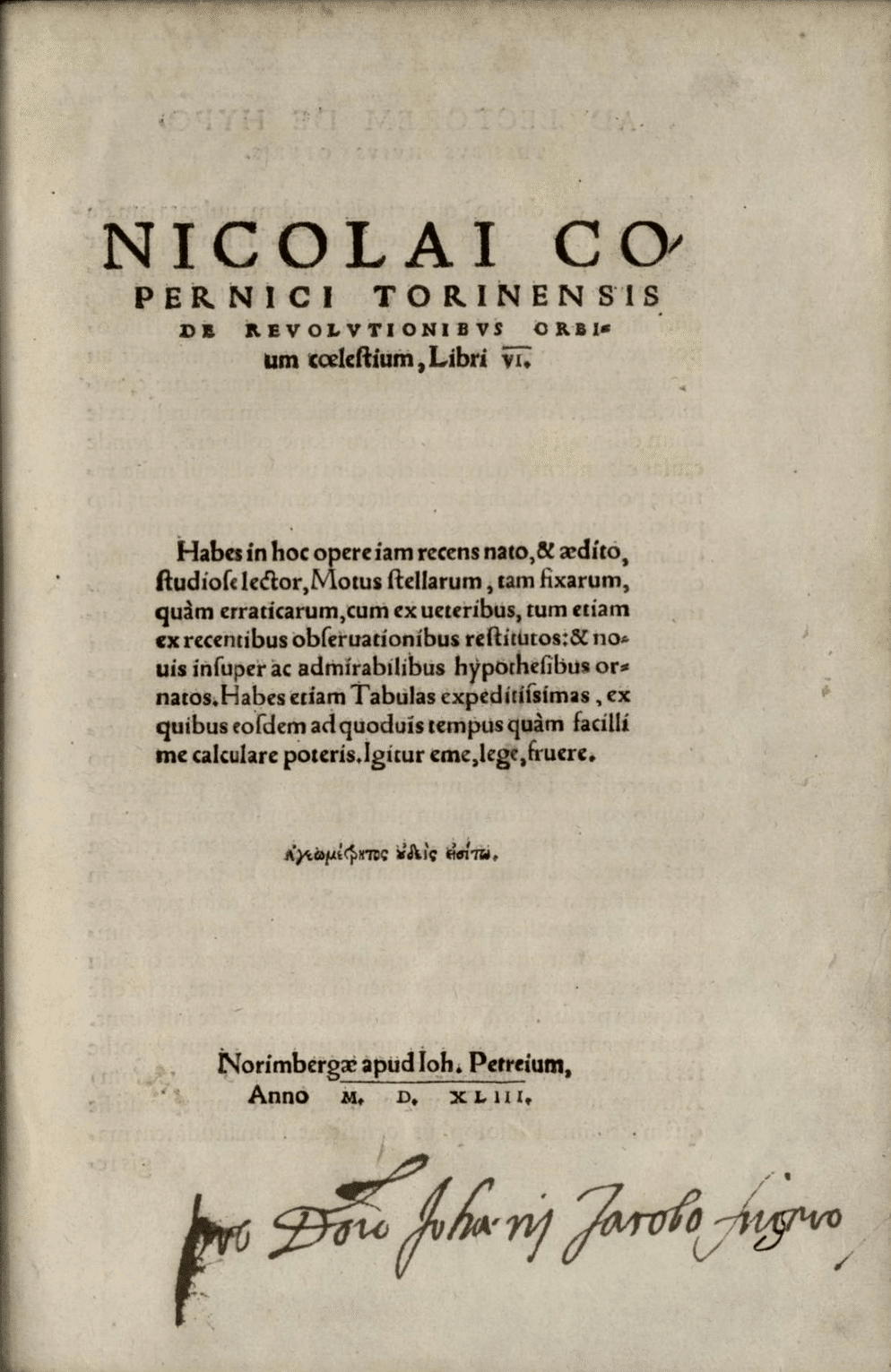

扉にご注目。せっかくなので原書で見てみよう。

大きさの違う活字で組まれているのがお分かりになると思う。一番上の最も大きな字で示されているのが著者の名前。「ニコライ・コ-(NICOLAI CO-)」で途切れている。そして改行を挟んで「ペルニキー(PERNICI)」と続く(★2)。

はじめて見たとき、「名前の途中で改行しちゃうんだ!」とちょっと驚いたものの、考えてみたらそうしてならない理由はない。それに続く「トリネンシス(TORINENSIS)」は「トルンの人」。当時のヨーロッパの本を見ていると、こんなふうに出身地が添えられていることが少なくない。ここまでのところで、「トルンの人ニコラウス・コペルニクスによる」というほどの意味。

「デ(DE)」からあとは書名だ。つまりは「トルンの人ニコラウス・コペルニクスによる『天球回転論』全6巻」という次第。著者名と書名が一体化していると言いましょうか。

さて、書名の下には少し空きがあって、それから小さめの書体のラテン語で8行ほどなにやら記されている。ここは邦訳をお借りしよう。なにが書いてあるのか。

好学なる読者よ、新たに生まれ、刊行されたばかりの本書において、古今の観測によって改良され、斬新かつ驚嘆すべき諸仮説によって用意された恒星運動ならびに惑星運動が手に入る。加えて、きわめて便利な天文表も手に入り、それによって、いかなる時における運動もまったく容易に計算できるようになる。だから、買って、読んで、お楽しみあれ。

(『完訳 天球回転論』、p.10)

おお、売り口上だ。この本は言うなれば、天文学に関する込み入った内容の専門書なわけだが、巻頭でこんな言葉に出会うのはなんだか楽しい。「こんなにいろいろ入ってお買い得だよ!」ではないけれど、効能を謳っているわけだ。最後の「買って、読んで、お楽しみあれ(eme, lege, fruere)」は、いつかチャンスがあったら自分の本にも添えてみたいな、などと思ったりして。

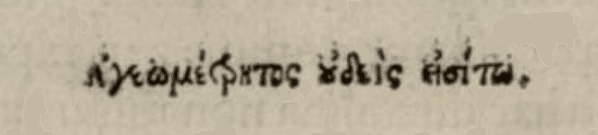

というので、扉ページを上から順に眺めているわけだが、ご注目はその下である。問題の個所を改めてお示ししよう。

古代ギリシア語で”Ἀγεωμέτρητος οὐδεὶς εἰσίτω.”と記されている(複数の文字を組み合わせた合字が含まれているが、ここでは元の文字に戻して転写した)。これはなにかといえば……

幾何学ノ素養ナキ者、入ルベカラズ

と書かれている。古代ギリシアの哲学者、プラトンが営んでいた学園アカデメイアの門に掲げてあったとかなかったとかいう話を耳にしたことがあるかもしれない。「幾何学が分からん人は入っちゃダメ」というわけである(★3)。

なにを申し上げたいのか、もうお分かりかもしれない。これは果たしてエピグラフなのか、そうでないのか。それが問題である。

4.引用したのは誰なのか

仮にこれをエピグラフと呼んでよいとすれば、『天球回転論』が刊行されたのは1543年だから、ラ・ロシュフコー『箴言集』(第4版、1675)から130年ほど遡ることになる。「最古のエピグラフ」の旗をちょっと動かすことになる。

私としては、コペルニクスがよそから引用した言葉をここに据えているのだから、これをエピグラフだと分類したい……と書くそばから疑問が湧いてきた。そうそう、言葉にしてみると、「本当にそうかな」という声が聞こえてきたりするものだ。それをそのまま人に見せるかどうかは別として、ものを考えようという場合、思い浮かんだことをともあれいったんノートなどに書き付けてみるのは悪くない。それはそうと私の脳裡に浮かんだ疑問は二つある。

❶これは誰が書いた文章なのか

❷コペルニクスの他の著作はどうなのか

先ほどは「幾何学ノ素養ナキ者、入ルベカラズ」という文を、コペルニクスが引用したものだという前提で書いた。しかし、考えてみるとそうではないかもしれない。そもそも、先ほどご一緒に読んでみた売り口上のような文章にしても、コペルニクスが書いたものかどうか分からない。

そういえば、コペルニクスが書いた『天球回転論』の草稿が残っていたはずだ。手元にそのファクシミリ版を収めた本があったので、覗いてみたところ、それらしい文章はなかった(★4)。

それなら、コペルニクスの没後に刊行された別の版はどうだろう。これは1566年にバーゼルで出されたもの。

うーん、例によって著者名と書名、それと本の内容を紹介する短い文章はあるものの、「幾何学ノ素養ナキ者、入ルベカラズ」やそれに類する引用らしきものはない。

ということは、最初の版にあった扉ページの引用は、コペルニクスによるものではないかもしれない。例えば、編集した人か印刷した人が加えたのかも。というのは、扉は著者以外の人物がつくっていると考える場合のこと。本当は、売り文句も含めてコペルニクスが書いていたのを、いま見た版で削除したという可能性がないわけではないものの定かではない。

前回も同じようなことを述べたけれど、こうした疑問は、私が思い浮かぶくらいなので、既に誰かが同じことを考え、かつ調査・解決済みだと思うくらいでちょうどよい。ただし、今回はそこまで突き止めることができなかった。いつか機会が巡ってきたらなにか分かるかもしれないということにして措いておこう。

5.標語かもしれない疑惑

では、もう一つの疑問についてはどうか。こういう問いだった。

❷コペルニクスの他の著作はどうなのか

なぜこんなことを考えるのかといえば、前回、ジュネット先生から教えられたことを覚えていたからだ。思い出すために改めて引用すると、先生はこんなことを言っておられた。

十七世紀以前にはエピグラフのどんな痕跡も発見できない。だが、作者の標語deviseというもっと昔の実践に、エピグラフの先行的存在をみなければなるまい。標語のテクストはまさに引用でありうる。

(『スイユ』、p.170)

つまり、作者にお気に入りの銘句があって、それを本の冒頭に置く場合がある。ただし、それはエピグラフというよりは、「標語」というものだ。と、こういうわけである。

そういうことなら、もう少し検討できそうなこともある。コペルニクスの他の著作はどうなっているかを見てみればよい。といっても、コペルニクスが印刷によって刊行したものは多くないようだ。

これについてはうってつけのウェブサイトがある。ポーランドのニコラウス・コペルニクス大学が運営しているコペルニクスの学術ポータルサイト「Nicolaus Copernicus Thorunensis」だ。ここにはコペルニクスの著作や草稿が公開されている。これを端から見てみたところ、私が見た範囲ではということになるけれど、著作の冒頭にエピグラフのようなものを置いている例は見当たらなかった。

ついでながら、これはひょっとしたら意外性があって面白いかもしれないので、1点だけご紹介しておこう。コペルニクスが初めて刊行した本をご覧あれ。

これはなんの本かといえば、『教訓・田舎・恋愛の書簡集』と題されている。手紙のお手本集で、いまならさしずめメールのマナー集とでも言うところだろうか。ただし、コペルニクス当人の本ではない。

著者は7世紀のテオフュラクトス・シモカッテスというビザンツの歴史家。シモカッテスがギリシア語で書いた本を、コペルニクスがラテン語に翻訳したものなのだった。

「え、なんでそんな本を訳そうと思ったの?」と思わないでもない。とはいえ、16世紀や17世紀頃のヨーロッパの人たちは、「そんな本まで書いてるの?」ということもしばしば。例えば、ガリレオ・ガリレイが最初に刊行した本は、『幾何学・軍事コンパスの使い方』(1606)だったりするし、惑星が楕円軌道で動いていることを証明したヨハネス・ケプラーは『夢』(1608執筆/出版は1634)という月を舞台にした、いまならSFと呼ばれる物語を書いたりしている。

コペルニクスはなぜその本を訳そうと思ったのか。ここでもお世話になっている『完訳 天球回転論』の訳者、高橋憲一氏は『コペルニクス』(ちくまプリマー新書、2020)でこう見ている。

コペルニクスがこの陳腐な書簡集を翻訳した理由は、おそらく一つしかない。内容ではなく、それがギリシャ語で書かれていたことである。ギリシャ語文献をラテン語に訳すこと自体に価値が置かれていたルネサンスという時代の息吹をコペルニクスも吸っていたのである。

(同書、p. 64)

そう、ルネサンス期のヨーロッパでは、学芸に関心のある人たちが、しばらく見失われていた古代ギリシア語の文献を再発見してラテン語に訳したり、折しも15世紀半ばに実用化された活版印刷術を使って印刷したりといったことを盛んに行っていたのだった。同書がどんな書簡集なのかについては、いま引用したページの前に記されているのでご興味のある方はご覧あれ。

話を戻せば、この本にもエピグラフらしいものはない。もっとも、他人が書いた本の翻訳なのだから、仮にエピグラフがあったとしても、コペルニクスによるものではないかもしれない。とはいえ、扉などに訳者が自分の「標語」を添える可能性もゼロではないと思って調べてみたのだった。

というわけで、今回調べた範囲では、「幾何学ノ素養ナキ者、入ルベカラズ」がコペルニクスの「標語」なのかどうかは不明である。ただ、他の著作に適用されていないことから、標語ではないと見ておくことにしよう(★5)。

6.他人でもいい?

なんだかすっきりしない結果だが、以上を合わせると言えそうなことを次のようにまとめられようか。

・コペルニクスの『天球回転論』初版(1543)の扉には「幾何学ノ素養ナキ者、入ルベカラズ」という引用がある

・この引用を誰が書いたのかは不明

・この引用はコペルニクスの標語ではなさそう

以上から、エピグラフについてなにが言えるだろうか。つまり、「幾何学ノ素養ナキ者、入ルベカラズ」という引用はエピグラフと言えるかどうか。これがここでの関心だった。

ジュネット先生の見方を借りるなら、さしあたり「標語」はエピグラフとは別のものとして分けておきたい。「標語」のほうは、書物というよりは著者にくっついているもので、同じ著者が複数の本に対して同じ標語を引用することがありうるのだった。エピグラフのほうは、本ごとに固有の引用という区別だ。

では、『天球回転論』に添えられていた「幾何学ノ素養ナキ者、入ルベカラズ」は、コペルニクスの標語だったのか。これは不明ながら、見たところではそうではなさそうだった。そう仮定してよいとすれば、これをさしあたってエピグラフと見てよい。

すると残る問題はこうなる。

仮に、「幾何学ノ素養ナキ者、入ルベカラズ」という引用が、コペルニクス当人によるものではないとしたらどうか。例えば、印刷者があつらえたものだとしたらどうか。言い換えると、著者以外の人物が、巻頭に引用を添えた場合、それはエピグラフと言えるのか。

あれ? なんだかこれは、いままで想定していなかった状況ではあるまいか。ここまでのところ、仮にもエピグラフというものは、ある文章の書き手が自分でどこかから文を引用してきて添えるものだと想定していた。では、他人が添えた場合はどうなるのか。

そういえば、藤本なほ子さんが調査を進めているエピグラフ(とエピグラフらしきもの)のなかには、著者とは別の人が引用を添えたと思われるケースもちらほら混ざっていたように思う。

うーん、どうしよう。といっても、これは言ってしまえば、どのように分類するかという話である。そして分類とは、分類する人のものの見方に沿ってものごとを分けてみるという試みに過ぎない。

みなさんも、めいめいよりよいと思う分類をすればよいという前提の上で、こうしておこう。ここでは、他人による引用もまたエピグラフであるとしてみる。この連載のはじめのほうで、「エピグラフは異界をつなぐ扉だ」と述べた。この喩えを使うなら、今回のケースは、著者以外の誰かが「ここに扉つけときますねー」と、外から異界への扉を設置しているようなものだ。これを誠に勝手ながら「後付型エピグラフ」と呼ぶことにしよう。当初はなかったものを、後からとってつけるというイメージだ。

7.この先、お猿に注意

ところで、『天球回転論』の「幾何学ノ素養ナキ者、入ルベカラズ」という引用は伊達ではない。読んでみると分かるように、コペルニクスはバリバリに幾何学のスタイルでこの本を書いている。

というのは議論の進め方に現れている。コペルニクスは『天球回転論』の本文を、古代ギリシアの数学者エウクレイデス(ユークリッド)の『原論』と同じやり方で書いているのだった(★6)。つまり、まず言葉を定義したり、前提となる公理を確認する。その上で、検討すべき定理を提示して、図と論理(と『原論』で示されている知識)を用いて証明してみせる。証明した定理を使いながら、さらに次の定理を証明する。これを繰り返して、確からしい知識の体系を組み上げてゆく、というやり方だ。

つまりコペルニクスの『天球回転論』は、「幾何学ノ素養ナキ者、入ルベカラズ」というよりも、「幾何学ノ素養ナキ者」は、入りたくても入ってゆきづらい、そんな本なのだ。

そう思うと、誰が添えたのかは知らないけれど、よくもぴったりのエピグラフを選んだものだ。そうした機能の点から見る場合、これを「警告型エピグラフ」と呼んでもよいかもしれない。「この先、お猿が出るから気をつけて」みたいな。

★冒頭画像

ニコラウス・コペルニクス『天球回転論』(1543)初版の扉に印刷された売り口上。画像はニコラウス・コペルニクス大学図書館から借用。

★1 コペルニクス『完訳 天球回転論 コペルニクス天文学集成』(高橋憲一訳、みすず書房、2017)。

★2 この扉ページの名前が「ニコラウス・コペルニクス(NICOLAUS COPERNICUS)」という形をしていないのは格変化をしているため。興味のある読者のために記すと、ラテン語の文法では、名詞は性・数・格によって変化する。この場合、Copernicusが男性・単数・主格の形。書名では「コペルニクスの天球回転論」のように所有格になる。そこで、所有を表す属格の形にする。それがここに印刷されているCoperniciということなのだった。ファーストネームのNicolaiのほうも理屈は同じ。ついでながら、コペルニクスはポーランドの人で、ポーランド語では「ミコワイ・コペルニク(Mikołaj Kopernik)」という。

★3 古代ギリシア語での表記は次のとおり。Ἀγεωμέτρητος οὐδεὶς εἰσίτω. また、ここでは必要以上に込み入るので詳しくは省略するが、この言葉はコペルニクスの同時代に刊行されていた名言集の類などにもしばしば出ていたりする。例えば、エラスムスの『格言集』(初版は1500年)の1523年版にも採録されている。もっとも、この『格言集』は著者によって何度も改訂されたようなので、どの時点でこれが収録されたかは分からないのだけれど。出典に関心のある向きは、Henri-Dominique Saffrey, “Ἀγεωμέτρητος μηδεὶς εἰσίτω. Une inscription légendaire,” Revue des Études Grecques, 1968, pp. 67-87.をご覧あれ。この論文があることについては、Wikipedia英語版のList of Greek phrasesの項目で教えてもらった。

★4 この草稿は、インターネットでも公開されている。本文でご紹介しているNicolaus Copernicus Thorunensisというサイトのアーカイヴに「『天球回転論』のコペルニクスによる手稿」というページがある。

★5 標語を持っている著者が1冊しか本を出しておらず、その本に標語が添えてあった場合、これはエピグラフと見分けがつかないのではないか、という疑問が思い浮かんだが、いまは措いておこう。

★6 エウクレイデスの『原論』は、幾何学を大きく取り扱っているので、ときに『幾何学原論』と呼ばれたりもする。ただし幾何学以外の要素もあるので、原題の通り『原論』と呼んでおきたい。

◎プロフィール

山本貴光(やまもと たかみつ)

文筆家、ゲーム作家。東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授、金沢工業大学客員教授。

コーエーでのゲーム制作を経て、2004年よりフリーランス。主な著書・共著に『マルジナリアでつかまえて2 世界でひとつの本になるの巻』(本の雑誌社)、『世界を読み解く科学本 科学者25人の100冊』(河出文庫)、『記憶のデザイン』(筑摩書房)、『マルジナリアでつかまえて』(本の雑誌社)、『文学問題(F+f)+』(幻戯書房)、『「百学連環」を読む』(三省堂)、『人文的、あまりに人文的』(吉川浩満との共著、本の雑誌社)、『その悩み、エピクテトスなら、こう言うね。』(吉川との共著、筑摩書房)、『高校生のための ゲームで考える人工知能』(三宅陽一郎との共著、ちくまプリマー新書)、『脳がわかれば心がわかるか』(吉川との共著、太田出版)ほか。

好きなものはカステラ。座右の銘は「果報は寝て待て」。

twitter @yakumoizuru

YouTubeチャンネル「哲学の劇場」(山本貴光・吉川浩満) https://www.youtube.com/c/tetsugeki

★「エピグラフの本(仮)」マガジンページはこちら

「異界をつなぐエピグラフ」山本貴光

第1回 夢で手にした花のように

第2回 モンタージュ式エピグラフ、あるいはザナドゥへの道

第3回 ホラーの帝王にしてエピグラフの王

第4回 私は引用が嫌いだ

第5回 人文界のスターたちをお迎えした強力な弁護陣、あるいは護符型エピグラフについて

第6回 ペレック先生、困ります

第7回 これが最初のエピグラフ?

「エピグラフ旅日記」藤本なほ子

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回