日本の製造業に求められる4つの視点

■企業や産業の垣根を超えたビッグデータ・AIの活用

最初の視点は、「Society5.0」の基盤となる「超スマート社会」の実現に必要不可欠なビッグデータやAIの活用です。

「超スマート社会」では、「必要なもの・サービスを、必要な人に、必要な時に、必要なだけ提供」されることが想定されており、これを実現するためには、「エネルギー、交通、製造、サービスなど、個々のシステムが組み合わされるだけにとどまらず、将来的には、人事、経理、法務のような組織のマネジメント機能や、労働力の提供及びアイデアの創出など人が実施する作業の価値までもが組み合わされる」必要があるとされています。

このような企業や業界の枠を超えた取り組みを行っていく上で、近年のトレンドであるデジタルトランスフォーメーション(DX)とグリーントランスフォーメーション(GX)が大きな契機となる可能性を秘めています。

DXの必要性を論ずるときによく引き合いに出されるのが、「2025年の崖」問題です。企業内の部門ごとに構築されたレガシーシステムの老朽化・肥大化・複雑化・ブラックボックス化が、2025年以降、最大で年間12兆円の経済的損失を引き起こすと言われており、この問題を早急に解決しなければならないというわけです。

ただ、これまでの日本の企業におけるデジタル投資の多くが、既存のビジネスの維持・運営に振り向けられており、新たなビジネスモデルの構築に向かって進んでいない状況は、すでに指摘した通りです。

製造現場からバックオフィスまでのシステムを最適化することで、組織全体を新たな価値の創出に向かわせるようなDXこそが、「2025年の崖」問題を乗り超えるために求められていると言えるでしょう。

地球規模で脱炭素に取り組むGXは、企業や産業の垣根を越えて社会全体で取り組むべき課題であることは言うまでもありません。

環境省が発表している2021年度の「温室効果ガス排出・吸収量(確報値)概要」によると、発電を中心としたエネルギー部門が排出量全体の約4割を占めていますが、それ以外では工場等を中心とした産業部門が約4分の1となっており、産業全体でこの問題に取り組んでいかなければなりません。

日本政府の取り組みとしては、2023年2月に「GX実現に向けた基本方針」が閣議決定されました。同年5月には、いわゆる「GX推進法」が国会で可決され、今後10年間で必要となる150兆円超の投資資金を賄うために、20兆円規模の「GX経済移行債」の発行や企業の二酸化炭素排出に負担を求める「カーボンプライシング」等を導入していくことが決められました。

日本政府はGXの推進により経済を成長させていくと表明していますが、これはそれほど簡単な問題ではありません。例えば、脱炭素に向けてもっとも重要なエネルギー部門に絞ってみても、国民生活や経済を維持しながら、産業の競争力を強化していくためには、安定したベースロード電源を確保しつつ経済効率的なエネルギーミックスを模索していくことが必要となり、補助金を出して再生可能エネルギーや電気自動車等の普及を進めたり、炭素排出に賦課金を課したりするような施策だけでは十分ではありません。

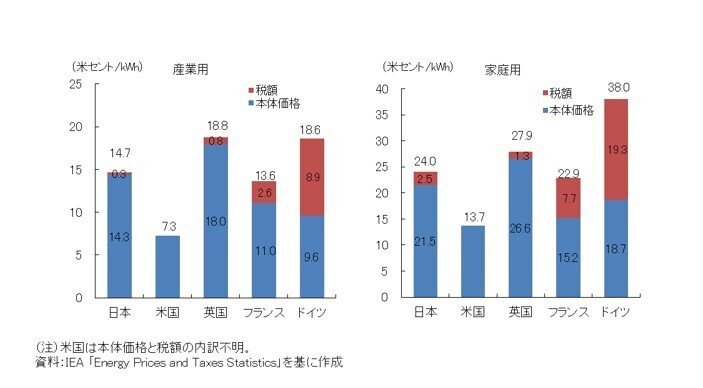

東日本大震災の際に原子力発電を止める一方で、固定価格買取制度(FIT・FIP)により再生可能エネルギーを推進した結果、国際的にも高い電気料金(図ー1)が産業や国民生活の足かせとなってしまっているだけでなく、太陽光パネルや風力発電機のほとんどを輸入に頼らざるを得なくなったような過去の失敗を繰り返してはなりません。ビッグデータ・AIを活用して生み出された新たなGX関連の技術やプラットフォーム、それ自体を輸出産業に育てていくような発想こそが、GXと経済成長を両立させていく上で重要な視点ではないでしょうか。

図―1:電気料金の国際比較(2021年)

■日本の強みを活かした戦略的な取り組み

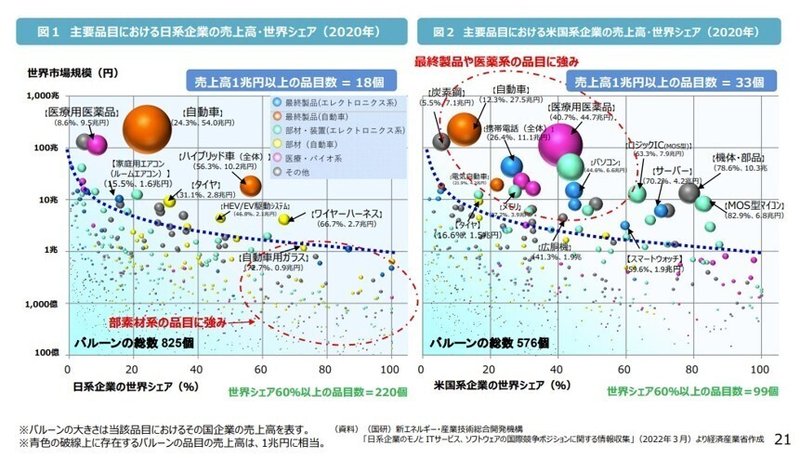

2つ目の視点は、製造業の中でもどの分野に重点を置いて成長を促していくかという点です。先にご紹介した日本の製造業が「技術で勝って事業で負けた」という状況を、視覚的にわかりやすく示しているのが、経済産業省の「ものづくり白書」等の資料でしばしば登場する製品の売上規模の大きさをバルーンで表した図です。(図ー2)

図―2:主要品目の製品売上規模

縦軸が対象品目の世界市場の規模を、横軸が世界シェアを示しており、図中の青い破線より上に位置しているバルーンは、その国の企業が生産する売上高が1兆円を超えていることを意味しています。日本と米国を比較してみると、世界シェア60%を超える品目が米国の99品目に対して、日本は200品目と勝っているものの、売上高1兆円以上の品目は米国の33品目に対して、日本は18品目と少なくなっています。

世界シェア60%以上の品目で日本が強い分野は、エレクトロニクス系や自動車等の部品と素材で、売上高も1兆円未満であるものが多いのに対して、米国は世界シェア60%以上かつ売上高1兆円を超える製品が11品目もあり、医療用医薬品や自動車等の最終完成品だけでなく、ロジックICやマイコンのような汎用範囲の広い部品でも強い競争力を持っていることが読み取れます。

この図によく表されているように、日本が高いシェアを持つ部品や素材メーカーの中には、他国のメーカーではとても真似できない高度な品質管理や匠の技で市場の信頼を勝ち取っている企業が多数あると言われています。ただ、こうした技術も自社の中だけで留まっていては、次の大きなビジネスを生むことができません。

製造現場に蓄積されている様々な知識・経験をIoTでデジタルデータ化して一元管理し、そこに様々なビッグデータを組み合わせてAIで解析を行うことで、高い精度や品質を保持しながらコスト削減を行い、高い国際競争力を持つ製品を製造することが可能ではないでしょうか。

さらに、製品開発・設計やマーケティングと連動させることで、新製品開発や新規市場の開拓を行うことも可能となります。こうして生まれ変わった日本の工場は、世界最先端の製造ラインを持つEMSやファウンドリとして業界をリードできるようになるかもしれません。

経済のグローバル化に伴い、製造業でも様々な水平分業が進む中で、どのような製品であっても、ものづくりが一国だけで完結することはありません。対中デカップリング、新型コロナパンデミック、ウクライナ紛争等を受けて地政学的リスクが意識されるようになりましたが、重要物資の安定供給や基幹インフラの安全確保に加えて、重要技術の管理を含めた経済安全保障的な対策も、日本の製造業を復活させるうえで重要なポイントとなります。

ものづくりの最先端の分野には軍民両用の機微技術も多く存在し、こうした技術が安全保障上の脅威となるような国やテロリスト組織の手に渡らないようにしていくことは、自国だけでなく国際社会全体の安全にとって極めて重要だからです。長らくこの分野での法整備が遅れていた日本でも、2022年に「経済安全保障推進法」が成立し、安全保障に関わる機密情報にアクセスできる資格者を認定する制度である「セキュリティ・クリアランス」の議論も進んできています。このような環境整備も、高い付加価値を生むハイテク分野を育成していく上では極めて重要なものと言えます。

■新たなイノベーションが生まれるための環境整備

3つ目の視点は、イノベーションを促進するような環境の整備です。長らく日本の科学技術振興の柱を担ってきた「科学技術基本法」が2020年に改正されて、新たに「科学技術・イノベーション基本法」として生まれ変わりました。25年ぶりに改正された科学技術基本法の要点は、同法の目的を社会的な価値を生み出す科学技術の振興と位置づけ、「イノベーションの創出」を柱の1つに据えたことにあります。

2021年3月に閣議決定された「科学技術・イノベーション計画」では、イノベーションを「経済や社会の大きな変化を創出する幅広い主体による活動」と位置づけ、「新たな価値の創造と社会そのものの変革」を見据えた「トランスフォーマティブ・イノベーション」を提唱しました。

具体的には、2021年度から2026年度までの5年間に、政府の研究開発投資として総額30兆円、官民合わせた研究開発投資として総額120兆円の投資が実施されることが決まりました。例えば、「ムーンショット型研究開発制度」では、重要な社会課題に対して従来の研究の延長線ではない野心的な目標(「ムーンショット目標」)を設定した研究開発が進められており、今後の展開が気になるところです。

政府主導の動きに対して、民間のスタートアップ企業によるイノベーションも欧米では重視されています。一般的に日本では、スタートアップにチャレンジする企業数も、それを支援するファンドの数や資金も少ないと言われていますが、2020年に開催された経済産業省の「第6回日本ベンチャー大賞」では、製造業からの参加企業は全体の約4分の1の42件(全体は179件)を占めており、トップのIT・サービスの91件に次ぐ高い割合となっています。

「Society 5.0」では多品種少量生産により、すべての人のニーズをタイムリーに満たすことが目指されていますが、これを実現するには大企業と比べて機動力の高いスタートアップ企業の活躍が欠かせません。日本でも2017年創業で半自律型遠隔操作ロボットの開発を進めるスタートアップであるテレイグジスタンス(TELEXISTANCE)(東京・中央)や、同じく2017年創業で製造業のサプライチェーン改革のソリューションを提供するキャディ(東京・台東)など、資金調達が100億円を超えるスタートアップも出てきています。こういった企業が増えていくことで、日本の製造業のトランスフォーメーションもますます加速していくのではないでしょうか。

■新たな市場トレンドやルールを形成するグローバルイニシアチブ

最後の視点は、新たなマーケットルールを形成するためのグローバルイニシアチブです。ここまで、3つの視点から日本の製造業にトランスフォーメーションを起こす可能性について述べてきましたが、いずれの努力も技術や製品の国際的なスタンダードとしての地位を勝ち取らなければ、ビジネスとしての成功にはつながりません。

かつてはハイブリッド技術で世界を席巻したトヨタも、電気自動車(EV)の隆盛に押され気味であることや、国際標準化された第3世代移動通信方式で高度な携帯端末機能やインターネットサービスを提供した日本の携帯電話会社が、第4世代では次々と敗北をした歴史等は、記憶に新しい方も多いでしょう。

古くはソニー開発のベータマックスと日本ビクターが中心になって開発されたVHSの間で繰り広げられた家庭用録画機の規格争いでは、技術的には勝っていたと言われるベータマックスが、価格競争や対応ソフトウェアの量の差でソニーが敗北する結果となりました。

このように、「ビジネスで勝つ」ことを目指す際には、グローバルなマーケットの最大公約数のニーズに応えると同時に、時にはルール作成においてイニシアチブをとることで厳しい国際競争を勝ち抜いていく必要があります。

日本企業は元来この分野を不得手としてきたと言われており、高い技術力ゆえの高品質があだとなり、世界市場でのコスト削減競争や世界市場への普及競争に敗れることも多々ありました。このような失敗を避けるためには、幅広い意味でのマーケティング力を磨いていく必要があります。

マーケティングとは、誰に、どんな商品を、いつ、どのような形で届けるのかについて、常に最適解を求めて行う行為そのものを指します。世界でヒットする製品は、シンプルで使いやすいだけでなく、エンドユーザーのライフスタイルに自然と溶け込むUI(ユーザーインターフェイス)や使用した後に繰り返し使いたくなるUX(ユーザーエクスペリエンス)といった要素も必要となります。顧客の思考や行動に関わるビッグデータに、調達、生産、流通に関するデジタルデータを組み合わせてAIで解析を行っていくことは、今後のものづくりをリードしていく上でますます必要不可欠な手法となっていくでしょう。

最後にもう1つ重要なポイントは、国際的なルール形成です。2017年版「通商白書」でも国際的なルール形成を重要な「非価格競争力」と位置づけており、「国際的なルールによって競争上不利になる事態を避けるためには、課題設定やコンセプト構築といった初期段階から、国際的なルール形成の議論に積極的に参画し、自身の製品・サービスが適切に評価されるような制度や仕組みを構築する必要がある」と述べています。

ルール形成には、明文化されてはいないが事実上の標準化や慣習が自然と形成される「デファクトなルール」と、政府や国際機関により意図的に制定されて明文化される「規制的なルール」の2つのタイプがあります。後者のルール形成においては、政府や国際機関の政策立案に影響力を与える人物に働きかけるロビー活動や、他国や競合企業との協調が必要なケースもあり、企業の枠を超えて業界団体や政府と連携をしながら戦略的な活動を行っていくことが重要となるでしょう。

近年は環境問題や人権問題など国際理念が、企業活動にも大きな影響力を与えるようになっており、ルール形成においても重要な決め手となってきています。「Society 5.0」が提起している社会的課題や地球規模の課題は、欧州で提唱されている「インダストリー5.0」のコンセプトとも理念面で通底していると言うことができます。こうした強みを生かして、日本企業も積極的に国際的なルール形成に関与をしていくことが必要となるでしょう。

(山縣敬子・山縣信一)

<<Smart Manufacturing Summit by Global Industrie>>

開催期間:2024年3月13日(水)〜15日(金)

開催場所:Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)

主催:GL events Venues

URL:https://sms-gi.com/

出展に関する詳細&ご案内はこちらからご覧ください。

<<これまでの記事>>

諸外国の「ものづくり」の状況とトレンド①

諸外国の「ものづくり」の状況とトレンド②

諸外国の「ものづくり」の状況とトレンド③

日本の製造業の歴史を紐解いてみる

日本の製造業の成長を促した構造的要因とは?

日本の製造業の競争力を低下させた構造的要因

「Next Industry 4.0」に向けて動き出した世界の潮流

少子高齢化に伴う製造業従事者の多国籍化

後継者不足の解消と事業承継支援の取り組み