「スマホ没収」は逆効果!子どものスマホルールを親子で作る方法を解説

本記事では、スマホを没収することが逆効果である理由と没収する代わりに親子で子供のスマホルールを決める方法について解説します。お子さんのスマホ依存でお悩みの保護者様はぜひ最後までお読みください。

(※この記事は、2023年2月2日に更新されました。)

「子どものスマホの使い方が目に余り、スマホを今すぐ没収したい!」

「子供がスマホ依存になってしまい、没収すべきか...」

このように考えてばスマホは使えなくなるので、問題が解決するように思われます。

ところがスマホを没収することにはリスクがあるうえに、思うような効果が出ないケースが多いのです。

そこで本記事では、スマホを没収するリスクと、子どもがスマホを上手に使うためのルール作りについて解説していきます。

ぜひ参考にして、子どものスマホの使い方をサポートしてあげてください。

1.「スマホ没収」は逆効果?

スマホを没収するきっかけは家庭によりますが、たとえば「携帯ゲームに夢中で勉強をせず、成績が下がった」「夜中まで携帯を使っていて寝不足になり、授業中居眠りをした」といったトラブルが多いです。

それでは、こうしたトラブルを解決するために親が子供から「スマホを没収する」ことは本当に効果的なのでしょうか?

それとも逆効果なのでしょうか?

そして本当にトラブルは解決するのでしょうか?

順に考えていきましょう。

1-1.スマホが使えないと、スマホのメリットも活かせない

そもそも子どもにスマホを持たせたのは、スマホを使うことにメリットがあったからでしょう。スマホには、たとえば以下のようなメリットがあります。

・GPSや見守りアプリによる防犯対策

・親や友人との連絡手段

・学習ツールの一つ

スマホを没収すると、こうしたメリットが活かせなくなってしまいます。

学校が遠くて電車で通学している子供さんと連絡を取るためにスマホを持たせていた方もいるのではないでしょうか。

没収された本人はもちろん、場合によっては親が困ることもあるでしょう。

これは大きなリスクといえます。

1-2.悪いことをした自覚よりも反発心が芽生える

突然スマホを没収されると、子どもには反発心が芽生えます。

その結果、以下のようなケースに発展する可能性もあります:

・家じゅうスマホを探して歩き回る

・逆切れする

・家出する

・学校にスマホを持っていく

このように、スマホを没収された反発で校則違反をしたり、親子関係のトラブルの原因になりかねます。

もちろん反省して行動を改める子どももいますが、多くの場合「悪いことをした」という自覚よりも、没収されたことへの反発心やスマホへの執着心が強まる結果となります。

そしてスマホが使えないからといって、これまで勉強しなかった子どもが勉強するようにはならないでしょう。

「スマホが使えなくなったから成績が上がるだろう」という親の考えは、ほとんどの場合間違いに終わってしまいます。

とはいえ子どものスマホの使い方に問題がある場合は、何らかの対策を打たなければなりません。そこでスマホを没収する代わりにおすすめしたいのが、スマホを使う際のルールを決めておくことです。

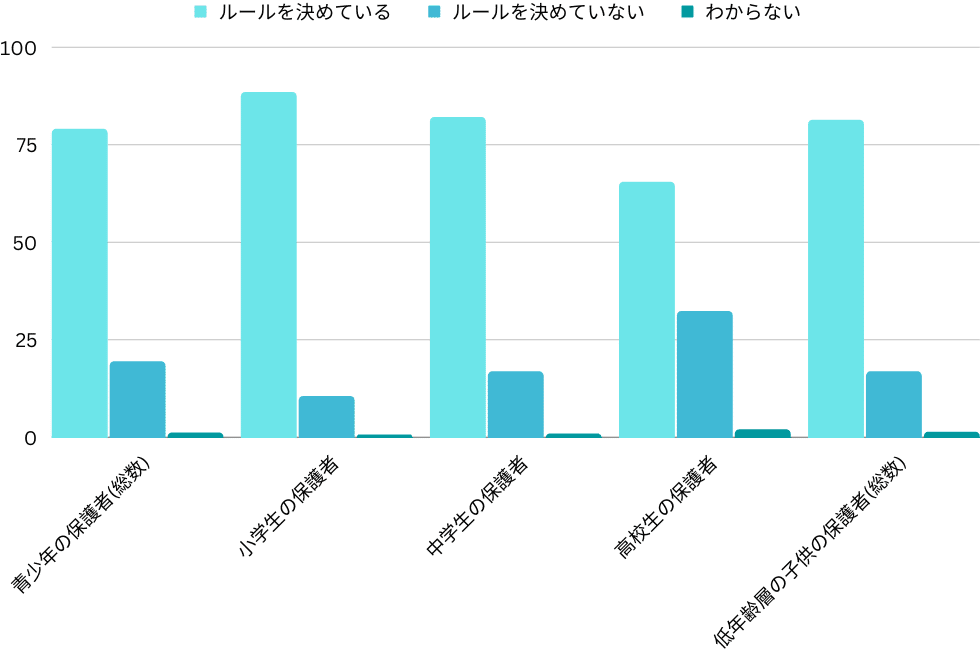

2.子どものスマホのルールを設けている家庭は8割弱

令和3年度 青少年のインターネット利用環境実態調査によると、子どものスマホ使用についてルールを設けている割合は、10歳以上の子どもがいる家庭で79.0%となっています。

年齢によってもルールの有無は変わってくるので、詳しく見ていきましょう。

2-1.低年齢のうちはルールを設けている家庭が多い

10歳以上の子どもがいる家庭では79.0%でしたが、低年齢層(0~9歳)の子どもがいる家庭では81.3%がスマホルールを設けています。

特に多いのが9歳で、92.0%の家庭でスマホルールを設けているようです。

一方で10歳以上の小学生、中学生、高校生の間では、学校種が上がるにつれてルールを設けている家庭の割合は減ります。

高校生の子どもがいる家庭では65.4%となっており、ルールを設けていない家庭も増えていることがわかります。

2-2.スマホトラブルを避けるためにはルールが必要

スマホにはメリットも多い反面、使い方によっては以下のような危険もあります。

・視力低下や睡眠不足など、健康への悪影響

・アダルトサイトや詐欺サイトなど、有害サイトを閲覧してしまう

・インターネットを通じたいじめに巻き込まれる

こうしたトラブルを避けるためには、スマホの使い方をルールとして決めておくことが大切です。

スマホの持つ危険性やリスクが判断でき、自分でスマホの使い方がコントロールできるようになるまでは、ルールを守ってスマホを使用するようにしましょう。

もちろん年齢が上がれば、保護者と相談のうえでルールを撤廃することもあるかもしれません。

進学のタイミング、あるいはアプリの年齢制限に達したタイミングなど、機会を見てルールを改善していってください。

スマホトラブルに関する記事:

・【スマホトラブル】知らない人と会ってしまう危険性を減らすためには?

・デジタルスクリーン症候群とは?子どもの心身への悪影響を回避する方法も解説

3.スマホルールを作るポイントは「納得できる」ことと「守れる」こと

令和3年度 青少年のインターネット利用環境実態調査によると、学年が上がるにつれて「ルールを決めていない」と回答した青少年が増加し、保護者と青少年との間でルールの有無の認識にギャップが生まれています。

スマホのルールを作ったつもりでも、子供がそれを認識して守っていなければ意味がありません。さらに、一方的にルールを押し付けてしまうと、子どもの反発を招きます

そのためルールを作る際は、以下の3つのポイントを意識してください。

3-1.親子で話し合ってルールを決める

ルールを決める際は、親子の話し合いが必要です。

「こういう理由でこういうルールを設けたい」と親の気持ちを伝える、「終わりの時間は何時にする?」と子どもの意見を聞くなど、子ども自身が納得しながらルール作りができると理想的です。

時間が経つと内容が曖昧になりやすいので、決めたルールは紙に書いて貼りだすなど、形に残す工夫をしておきましょう。

3-2.具体的で守りやすいルール設定をする

たとえばスマホを使用する時間制限を決めたい場合、「スマホを夜遅くまで使わない」というルールを決めても、「夜遅く」の基準が曖昧なので、親子で認識がずれる可能性があります。

そのため「夜10時以降は使わない」など、具体的な時間制限を設定してください。

また、子どもが守りやすいルールを作るのも大切です。

たとえば平日は「使用時間は2時間」というルールを守ることができても、休日は難しいかもしれません。

その場合は「平日は2時間、休日は4時間(ただし休憩を挟む)」などの工夫をするのがおすすめです。

・使用時間帯

・使用場所

・アプリの使い方(ダウンロード、課金の有無)

・スマホマナー

最低限上記の項目については、ルールを決めておくとよいでしょう。

3-3.守れなかった際のペナルティは実行できるものにする

たとえばスマホを使用する時間制限を決めたい場合、「スマホを夜遅くまで使わない」というルールを決めても、「夜遅く」の基準が曖昧なので、親子で認識がずれる可能性があります。

ルールを決める際は、「このルールを守れなかった時はどうするか」という点も話し合わなければなりません。ここで「スマホを没収する」という選択もできますが、スマホの没収にはリスクもあります。

そして「やっぱりかわいそうだから没収はなしにしようかな…」と親が悩むようであれば、子どもは「ルールを守らなくてもいいや」と思ってしまいます。

一度決めたペナルティは、親も守らなければなりません。

そのため、たとえば「スマホの使用時間を減らす」「使用場所をリビングに制限する」など、必ず実行できるペナルティを設定してください。

そのうえで「3回守れないことが続いたら、スマホを3日預かる」など、少しずつペナルティを重くするのはよいでしょう。

4. 子どもが上手にスマホを使えるように親はサポートしよう

スマホは親にとってもメリットがありますが、子どもにとってはとても魅力的なものです。

そのためつい使いすぎてしまう、ルールを破ってしまうということもあるかもしれません。

スマホのリスクから子どもを守るには、ルール作りが必須です。

ポイントを押さえてルールを作り、子どもが上手にスマホを使えるようになるまでサポートしましょう。

あわせておすすめしたいのが、弊社のスマホ管理アプリ「スマモリ」の導入です。

スマホ管理アプリ「スマモリ」を使えば、下記の機能が付いているため、子どものスマホを自動で管理することができます。

・位置情報確認サービス:子どもの居場所をGPSで確認

・利用制限機能:スマホの利用時間や時間帯を制限

・フィルタリング機能・アクセス制限機能:子どもにとって有害なサイトへのアクセスをブロック

・アプリ制限機能:子どもにふさわしくないアプリをブロック

子供用携帯でなくても、「スマモリ」を導入するだけで、普通のスマートフォンが子供にも安心して使っていただける携帯に変身します!

このようなアプリを活用し、親子ともに安心してスマホを使いましょう。

関連記事:小中学生のスマホ使用時間の目安は?使用時間の制限方法もご紹介

関連記事:スマホのフィルタリングで子どもを守ろう!保護者が持つべき知識とは