【vision】アフターコロナの建築|森山邸|西沢立衛

20年ほど前、私が学生だった頃から建築のアイデアコンペなどで『分離派』と私が勝手に名付けた建築が出てきたように思う

『分離派』というのは、敷地を越境して、街全体を敷地と捉えて、お風呂やキッチン、リビングに寝室、書斎など住宅の要素が、街の中に散らばっているようなアイデアだ

当時は何を言っているんだと思ったものだが、2021年現在実際にこのような暮らし方は現実化している

お風呂はフィットネスクラブで24時間使い放題、冷蔵庫はコンビニに、食事は外食、仕事はカフェで、寝るのはホテルか小さな寝るためだけの部屋

なんていう暮らし方をしている人は沢山いる

その後シェアハウスが台頭して、キッチンやお風呂などを共有する暮らしが注目されるようになったことで『シェア』は都会で暮らす人のキーワードになった

2005年に完成した西沢立衛氏設計の『森山邸』はこのような『分離派』住宅のリアルバージョンだ

元々賃貸アパートと自身の住宅を建てて、住宅のローン返済をアパート収入で賄うことから計画がはじまった

しかし、施主はローン返済が終わったら空いた部屋は自分で利用したいと考えていた

そこで将来を見据えて住宅の要素を分解し、敷地に分散させることになった

施主の自宅棟、地下にシャワールームのある三階建ての棟、ワンルーム棟、シャワーだけの棟などが点在する計画になった

シャワーをシェアしたり庭をシェアしたりする暮らしではあるが、よくあるシェアハウスとは違ってひとつひとつの棟は離れているので絶妙な距離感を保ちながら暮らしているのだ

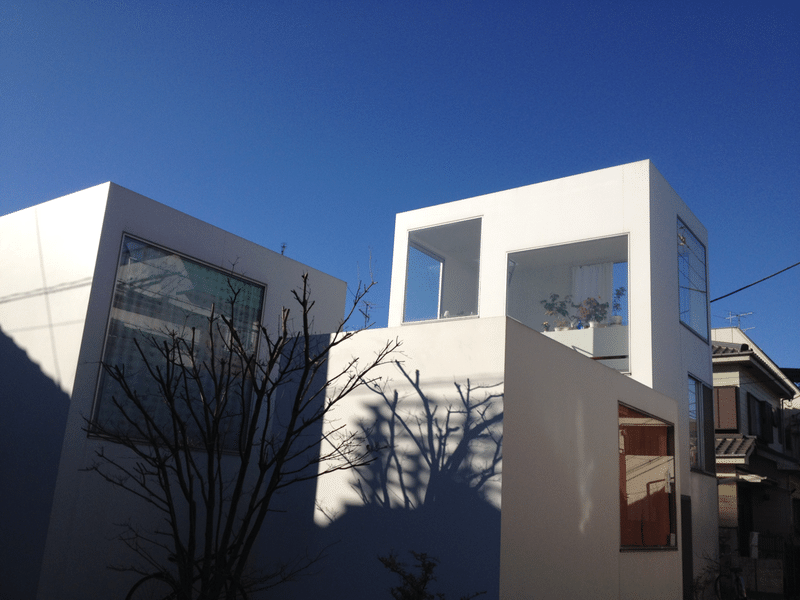

実際に蒲田駅から歩いて森山邸に向かうと、住宅街の中に大きさもバラバラな白い箱が並べられている

塀もないので誰でもその路地に入ることができる(私有地なのでたぶん入ってはいけないが…)

白い箱が並んでいるファサードは目立っているが、スケール感は周囲の環境と同化している

コロナ禍によって価値観が一変した今日において、『森山邸』のような『分離派』住宅は、アフターコロナの建築を考えるヒントになるのではないだろうか

コロナによって働き方はより自由度を増した

会社に行かなくとも働く事はできる

かと言って今ハウスメーカーなどが提案する住宅には取ってつけたような、なんちゃって”テレワーク室”が添えられている

私が思うにひとつの箱に、働く場所、食事をする場所、寛ぐ場所、子どもの場所など要素をただ混ぜるのは無理がありような気がしている

例えば、森山邸のように棟ごとにリビングやキッチン、仕事場、図書館、カフェ、バスルームなどを点在させてその余白によってゆる〜く繋げるような住宅があったらいいのではないかと思う

「行ってきます」といって少し離れた仕事場に向かえば一度外に出るので気分が変わるがほぼ出勤時間はゼロ

おまけにお昼はみんなでダイニング棟や外の路地で食事をするなんてのも良いだろう

ダイニングはカフェにして誰でも使えるようにしたり仕事や打ち合わせの場所にしたり、お母さん達の集まる場所としても面白そうだ

もっと拡大解釈をすれば、それを数家族や仲の良い友人同士で共有するとより面白いコミュニティが生まれるのではないだろうか

空いている部屋はAirbnbで貸したり、サブスクリプションにして自由に利用するシステムを採用するのも有効だ

プライバシーがないとか言う人も必ずいるが逆にひとりになりたければ街に出掛ければいくらでも自分の時間はできる

それにゆるい距離感が元々『分離派』住宅には存在しているので問題がない

スマホネイティブ世代にとっては、昭和世代が子供の頃自分の部屋でコソコしていたことは手元にスマホさえあれば解決できる

親と話しながら恋人とラインをすることだって可能なのだから

それぞれの棟をシェアするような暮らし

どんどん拡大していくと結局は今の街に繋がるのかもしれない

ということは逆にこれは街の縮小版ということになる

家族構成も必要な家の大きさも子供の成長によって変わってきたりするが、『分離派』住宅であれば時代に合わせて変えていくことが可能だ

SDGsが求められる時代ともフィットしている

20年前は

「こんな家住めないよ!」

「建築家の横暴だ!」

と思われた『森山邸』がアフターコロナの時代には一般的になっている可能性もある

建築家には、数年先の未来が見えていたのかもしれない

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?