Jリーグに学ぶ、みんなに優しいデザインとは?

こんにちは。

TOKYO BRANCH@SKwordです。

2月26日にサッカーJリーグが開幕しました。

ファン・サポーターの中には、12番目の選手の気分でユニフォームを着て応援する方も多いと思います。

さて、2021年度のユニフォーム、何かお気づきになりませんか?

この話、知ると知らないでは大違い。

今回のクレドの共有は、サービスデザイナー 早川からです。

◇ ◇ ◇

■今日のクレド

自分のルールに固執しない。より大きなルールを守れるのが社会人。

■選んだ理由とエピソード

サッカーJリーグが「オフィシャルネーム&ナンバー」の導入に至るまでの記事がおもしろかったので共有したい。

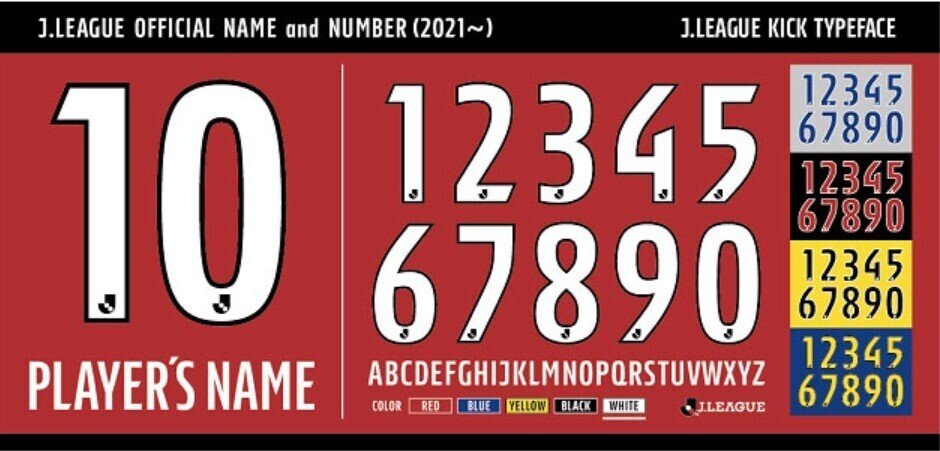

記事によると、今年からユニフォームの「選手番号および選手名」のデザイン を一新、全クラブで統一された。色と書体を統一する理由は「視認性」。

( 引用:Jリーグ公式ウェブサイトより)

従来のサッカー観戦の方法はスタジアムかテレビの2択だったが、最近ではスマートフォンやタブレット上でサッカーを楽しむ機会が増えてきた。コロナ禍でスタジアムへ足を運べなかったりもする。

媒体が多様化する中で、どの選手がファインプレーしたのかを見逃さないために、背番号を見やすく・わかりやすくする必要があるのではないかという声が聞かれるようになった。

視認性の改善にあたって調査するうちに、ファン・サポーター以外にもプレーをする選手自身、審判、スポーツ記者などからも視認性の低さを指摘する意見が出てきたという。

一方では「各チームに歴史や伝統があり、書体を変えてはいけないのでは?」という葛藤もあったらしい。

しかし、Jリーグが掲げている100年構想「誰もが気軽にスポーツを楽しめるような環境を整える」ことにつながるということで、対話と検証を重ねた結果、統一の「オフィシャルネーム&ナンバー」が導入された。

私は記事を読んで、過去の慣習やルールに縛られず、このような取り組みがなされたのが凄いと思った。

◇ ◇ ◇

ファンやサポーター目線の改善から始まったこの取り組みでしたが、

「審判が選手をネームで呼ぶのか背番号で呼ぶのかでは、良好なコミュニケーションに影響する。だからネームの判読性がとても重要。」

これはとても興味深いお話でした。

背番号一つとっても、さまざまな配慮がなされているとは知らず、視点を変えてサッカー観戦するのもおもしろいのではないでしょうか。

今日はここまでです。お読みくださりありがとうございました。

(記事編集:TBバックオフィスチーム 岡田伸子)

「想いはある。まずはその整理から」という

ご相談も多くいただいています。

課題整理のためのワークショップを一緒に開催しませんか。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?