文学フリマ38出店します

こんにちは。この度初めて文学フリマに出店します新参者です。

第二展示場Eホール

い-27にブースをいただきました。

『ガラス玉の旅路』と申します。

よろしくお願いします。

今回は

・小説文庫本を一冊

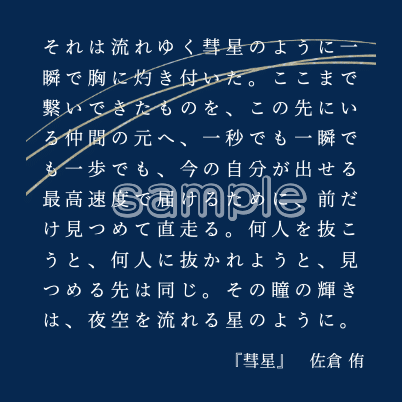

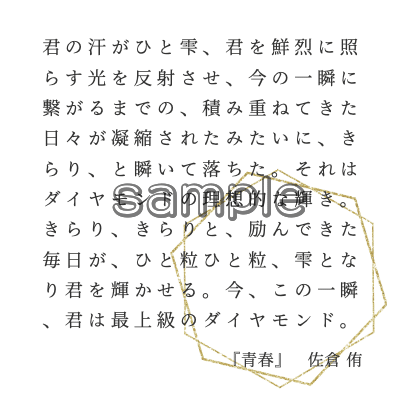

・140字の詩のアクスタを2種

・名刺代わりのフリーペーパー

の3点を用意します。

ペーパーのみでももらっていただけると嬉しいです。

小説は以前noteで連載として投稿していた作品を完結させて本にしました。

『つむぎちゃんのおさんぽ』

20代女性つむぎちゃん、80代女性よりちゃん、7歳男児えんくん、三者三様の寂しさを抱える年齢の違う三人が、ほのぼのと時に寂しさと向き合いながら一緒の時間を楽しむお話です。

A6文庫本

本文104頁

装丁は全面箔押し

800円(予定)

こちらの二種を少し厚みのある自立型アクリルスタンドにしました。

各800円

ぜひ実物をご覧にいらしてください。

お待ちしております!

以下に小説のサンプルを公開しますのでご覧いただけましたら幸いです。

(以前公開していたものを手直ししました)

つむぎちゃんのおさんぽ

一、お茶会の始まり

朝はわりと得意。寝ている間にキコキコとねじを巻かれていて、ねじから手が離れた瞬間に、ぱちっと目が開く。みたいに毎日決まった時間に目が覚める。朝六時十五分。それが、私の一日が始まる時間だ。

ベッドから抜け出してキッチンへ。冷凍しておいたクロワッサンを保存袋から取り出してオーブンにセット。焼き直している間に身支度を済ませる。微かに美味しそうなバターの香りが漂ってきたら、キッチンへ戻り、ケトルでお湯を沸かす。流し台に立つとちょうど目の高さに小さな窓がある。ボコボコした曇りガラス越しに、はじまりの光が銀色の台を優しく照らした。白い湯気を立ち上らせて、お気に入りのティーパックで淹れる朝の一杯。焼き上がったクロワッサンと一緒に食卓に並べる。

「いただきます」

むっちとクロワッサンをちぎり、口に放る。焼き直したクロワッサンは弾力も蘇り、もっちりおいしい。一週間保存しても焼きたてみたいに食べられる幸せを、噛み締めながらもちもち味わっていると、ふと冷蔵庫の中にある昨日残ったポテトサラダが頭を過った。いそいそと冷蔵庫を開けてお皿によそう。ちょっと豪華になった朝食に、上等上等、と満足そうに微笑んだ。

朝食のあとは仕事の日か休日かで過ごし方が変わる。今日は月曜日。お休み二日目だ。のんびり家事をこなし、それから昨日のうちに仕込んでおいたアップルパイをオーブンに入れる。二十分焼いたら、温度を落としてもう十分。読みかけの本を手に取り、椅子に座り直す。本を読みながらお菓子の焼き上がりを待つ時間はわりと好き。

粗熱を取ったら、サクサクとちょっと大きめの四等分に切り分けて、ケーキ用の箱に入れる。箱ごととっておきのバスケットに入れたらお出かけの準備。ケーキがホールでも入るくらい底が広い蓋付きのバスケットは、大好きなお友達からの貰い物。

午後二時。外はまだ日差しが強くて、でも風は冷たい。春を感じさせる強い風が、激しく髪の毛を攫っていく。今年も会えたね。そんな挨拶が聞こえた気がした。

とっことっこ。

とったとった。

慣れた道をゆっくり歩く。

白い壁の家から聴こえてくるバッハが少しずつ上達していたり、塀を超えて伸びている蕾をつけた桜の木が桃色の花を咲かせていたり、洗濯物のシーツがバサバサ風に吹かれて飛んでいってしまいそうだったり、柵の向こう側から使命を全うしようと激しく吠える番犬がいたり。

そんな歩き慣れた道を、もっちもっち、ほっくほっく、クロワッサンを食べる時みたいに、味わいながらゆっくり歩いた。

ゆっくり歩いて三十分。線路を越えた向こう側にある少し高級な住宅街。その一角に存在感のある薔薇のアーチと生垣に囲まれた家がある。少し低めの生垣は中から見ると、背が低い人でも家の外の様子が分かるようになっている。まだ緑色のアーチを潜ろうとした時、嗄れているけれど柔らかい声に名前を呼ばれた。

「あら、紡ちゃんいらっしゃい」

アーチ手前の階段で立ち止まり、生垣を見上げる。グレイヘアにラベンダーを混ぜたお洒落な高齢の女性が顔を覗かせ、生垣越しに微笑んでいる。

「依ちゃん。今日も素敵ね」

六十は歳の離れたその女性を、親しみを込めて「ちゃん」と呼ぶ。私の大切なお友達だ。一緒ににっこりと微笑みあって、今日の幸せを噛み締めた。

一年中薔薇が咲き誇るお庭には、アンティークなガーデンテーブルも備えてあるが、この時期に外でお茶をするのはまだ寒い。大人しく家の中で、お庭の見える暖炉のある部屋で過ごすことが定番だった。

「この前戴いたアールグレイの茶葉を淹れてみたのよ。珍しい香りがするわよ」

ティーポットとカップとソーサー、それから小さいお皿を乗せたプレートをテーブルに置きながら依ちゃんは言った。仄かにポットから花の匂いが香っていた。

「お洒落な香り」

「ラベンダーが混ざってるんですって」

細く長い指は砂時計をひっくり返す仕草も美しかった。

「依ちゃんと一緒だ」

ポットの中で踊る茶葉を想像して微笑むと、目の前で綺麗に縁取られた目が細められた。依ちゃんは家にいる時でもきちんとお化粧をしている。お洒落な老婦人だ。低いけれど張りのある声が「ほほ」っと笑った。

砂が落ち切る前に、バスケットからアップルパイを取り出して、依ちゃんが用意したお皿に取り分ける。

「このバスケット、ホールケーキを運ぶのにちょうどいいサイズ」

「昔ね、ピクニックを良くしてたのよ。でも最近は家の中でお茶するばかりで、使ってなかったから。また活躍できて喜んでるんじゃないかしら」

「だといいね。私もいっぱい使わせてもらおう」

年季の入った生成りのレースが掛けられた可愛いバスケットは、空になるとテーブルの下でスタンバイ。しばらくはおしゃべりを聞いて、次の出番を待っている。

砂時計が落ち切る直前。ゴーン、ゴーンと柱時計が午後三時を告げた。アンティークな柱時計はこの家にとてもよく馴染んでいる。たまにパタリと止まるので、鍵を差して中のねじを巻いてあげる。これがなかなかの力作業。回してるうちに指と腕が痛くなるのだ。前にねじを巻いた時のことを思い出しながら、砂が落ち切るのを見届けた。

「今日は来るかな?」

「さぁ、どうでしょう。でもきっとおいしい匂いに誘われて来るわよ」

くすっと笑い、依ちゃんがティーポットに手を伸ばそうとした時、ちょうど玄関扉のノックが鳴った。

ゴン、ゴン。ゴン、ゴン。

私が鳴らす時よりも、少しだけ軽いノックの音。

「来たね」

「そうね。紡ちゃん、出てちょうだい」

「はーい」

この家には呼び鈴はない。ドアに取り付けられた、輪っかを咥えたライオンの彫像、その輪っかを掴みゴンゴンとドアに打ち付けて家主を呼ぶ。カメラ付きインターホンが当たり前の世の中で、この家はどこまでも個性的だ。その独創的なところもお気に入りなところだった。

最近、私が叩くドアノッカーとは別に、もう一つ、私の腰くらいの高さに輪っかを咥えたうさぎのドアノッカーが取り付けられた。可愛いサイズの輪っかは少し軽い音を鳴らす。

ドアノッカーに負けず劣らず重厚な縦長のドアノブを押し扉を開くと、うさぎのドアノッカーと同じくらいの身長の男の子が立っていた。まん丸い目でこちらを見つめる。

「つむぎちゃん、こんにちは」

「縁くん、おかえりなさい。今日は学校どうだった?」

「ふつう」といいながら、縁は玄関へ入り、靴を脱ぐと綺麗に揃えて私のスニーカーの隣に並べた。

「ちょうどお茶が入ったところだよ」

「ほんと!? 手、あらってくるね!」

走らない程度の急ぎ足で洗面所へ向かう縁に、「先行ってるね」と言うと、元気に「うん!」と返ってくる。まだ声変わりを知らないあどけない子供の声に、自然と頬が緩む。

暖炉の部屋に戻ると、ティーカップから湯気が上り、美味しそうな花の香りが立ち込めていた。

「いい香り」

「そうでしょう」

うっとり、というように依ちゃんが口の端を上げた。

「縁くん来たよ」

部屋に戻る頃、とたとたと急ぎ足の小さな足音が近付いてきた。

「よりちゃん! こんにちは!」

「まぁ縁くん、今日も元気ね。んふふ。おかえりなさい」

縁くんは照れ臭そうにえへへ、と笑ってから「ただいま!」と声を上げるとソファまで駆けた。そして急いで、いつものお誕生日席に座る。縁くんの特等席だ。微笑ましさに依ちゃんと顔を見合わせて笑い、依ちゃんの対面に座る。これがいつものお茶会の始まり。

親子でもない、兄弟でもない、親戚でもない。歳の離れた、ただの友達。

大切な時間を一緒に過ごす、とびきりのお友達。

二、たまごサンドはふわふわたまご

「来週、運動会があるんだ」

依ちゃんのお庭がたくさんの薔薇で溢れる頃は、ガーデンテーブルとチェアを用意して、お庭でお茶会をすることにしている。お庭でお茶会はとても優雅な気持ちになるので今年も楽しみにして待っていた。様々な種類の薔薇を眺めながらダージリンを飲むのが好きだ。アリスの世界に迷い込んだみたいな、洒落た登場人物になった気分。濃いめに淹れてミルクを入れるのが好み。

その日は今年初めてのお庭でお茶会の日だった。擬似英国体験を密かに楽しんでいる時、楽しみとも憂鬱とも取れない縁くんの声がぽつりとこぼれた。

薔薇を眺めるのをやめ、縁くんの方を向くと、依ちゃんも同じように縁くんを見ていた。けれど、縁くんは顔を上げることはなく、紅茶に視線を落としたまま、おもむろにカップを口に運んだ。なんとも感情の読めない仕草に、自然と依ちゃんと視線が交差する。

「運動会、何するの?」

何が縁くんにそんな顔をさせているのか、遠回りでも探ってみるしかない。笑ってはいないのだから、運動会が好きなわけではないのだろう。運動会が嫌いな子供も珍しくはない。私もどちらかといえば苦手な方だった。けれど、競技はそれなりに楽しんでいた気がする。小さい頃の記憶を辿りながら、縁くんに視線を向けた。

「玉入れとリレー」

「リレーなんてすごいじゃない。縁くんは足が速いのねぇ」

また楽しそうでもつまらなそうでもない声が言うと、すかさず依ちゃんは自分のことのように誇らしそうにして微笑んだ。けれど、やっぱり縁くんは、嬉しそうでも嫌そうでもなく、笑いもしなければ頷きもしない。

「リレーは練習とかあるの?」

縁くんはこくんと一つ頷いた。二人は、お、と思う。この話題になってから、縁くんが初めて見せた反応だ。ここが鍵だろうか。また依ちゃんと顔を見合わせると、慎重に見極めよう、とお互いの意思がシンクロしたような気がした。小学生の心の機微もなかなかに複雑らしい。

「練習って? 何をするの?」

依ちゃんが子供の頃は運動会はなかったのだろうか。依ちゃんがあまりにも純粋に聞くもので、素朴な疑問が浮かんでしまった。運動会っていつから始まったのかな。運動会はあってもリレーという種目がなかったのかもしれない。違う方向へ思考が走りかけた時、縁くんの声に引き戻された。

「バトンの受け渡しとか」

「バトン練習か。前後の人とタイミング合わせないといけないものね。放課後残ってやってるの見たことあるなぁ」

「へぇーそういうものなのねぇ」

「わたしは選ばれたことないから実際のことは分からないけど」

依ちゃんが感心したように頷いていると、「はぁ」と小さいため息が聞こえた。縁くんが複雑な顔で紅茶を見つめている。もしかして、と思う。もしかして、答えはそれなのかもしれない。

「もしかして、放課後残るのが嫌なの?」

初めて縁くんが顔を上げた。その顔には「とっても残念」と書いてあるようだった。それから一つ小さく頷いて、つまらなそうな声で言う。

「よりちゃんのお茶飲めなくなっちゃう」

縁くんは学校が終わるとほとんど毎日ここに来ている。放課後の練習がどれくらいで終わるのか分からない。小学二年生なのだから、暗くなるまではやらないだろう。でも、ここでお茶をする時間分くらいは残らなければいけないかもしれない。そうしたら、もうそのまま家に帰る時間だ。

すると、「おほほ」と柔らかな笑い声が響いた。依ちゃんの笑い方は上品で、このお庭にとてもよく似合っている。

「嬉しいこと言ってくれるわねぇ」

ふふふ、とまた嬉しそうに笑い、紅茶を一口飲んだ。釣られて、同じように縁くんと一緒に一口飲む。確かに、このお茶会に一週間来られないのは嫌かもしれない。気付くとここにいるくらいには日課となってしまっている。そんな、ここへ通い詰める二人の気持ちを知ってか知らずか、依ちゃんは落ち着いた声で「でも」と続けた。

「でも、一週間なんてあっという間よ。先週、『来週辺り、お庭でお茶会ができるかしらねぇ』なんて話していたら、もう今日だもの。折角選ばれたのだから、頑張っていらっしゃい! リレーの選手だなんて自慢よ!」

「じゃあ、見に来てくれる?」

そう、最初に縁くんは嬉しそうとも憂鬱そうとも読めない顔をしていたのだ。運動会が嫌だったわけでも、リレーの選手が嫌だったわけでもない。寧ろ運動会は楽しみなのかもしれない。ただ、お茶会に来られないのが悲しかった。そして、依ちゃんと私は家族でも親戚でもない大人だ。当然のようには運動会には来ないだろう。もしかしたら、自分の晴れ舞台を見てもらいたかったのかもしれない。

垣間見えた小さな子供の葛藤を、ぎゅっと強く抱きしめてあげたいような気持ちになった。突然抱きしめられたら驚くだろうか。辛うじて頭を撫でることにとどまれた。

「サンドイッチ作っていこうかな」

「あら、良いわね。ふわふわのたまごがいいわ」

「依ちゃんたまごサンド好きだよね。縁くんは何がいい?」

縁くんの顔から、先ほどまでの複雑さが消えた。目をくりんと丸くさせて、それからとびっきりの笑顔で言った。

「チキンのやつがいい!」

「この前作ったたまごとチキンのだね。テリヤキソースでいい?」

「うん!」

「あれ美味しかったわねぇ。また食べられるの嬉しいわ」

作った料理を美味しいと言って食べてもらえるのは、生きていていいと肯定されているように思える。料理をするのが好きで良かった。食べてくれる人たちがいてくれて良かった。目の前の二人の笑顔に救われるようだった。

それから一週間後、依ちゃんと一緒に小学校まで歩いた。この辺りは借りているアパートがある辺りとは学区が違う。滅多に歩かない通学路を歩くのも、新しい発見があって面白い。見慣れない住宅が並ぶ街はそれだけでときめく景色になる。

「あら、こんなところに藤棚があるのね」

「ほんとだ。綺麗に咲いてるね。素敵な公園」

「このお宅は躑躅の塀なのね。可愛いわ」

「ビンクと赤と交互に植えてあるね」

依ちゃんとのお散歩はお花に目が行くことが多い。お花見しながら歩くのも、季節を感じられて楽しいものだ。そうこうしているうちに小学校へ到着し、どちらも明らかに慣れない場所だろうに、物怖じせずに入っていく。そういうところが似ているから親しくなれたのかもしれない。ふと、似ているところを見つけると、親密度が増すようで嬉しくなるものだ。

お気に入りのバスケットを抱え、保護者の群れに混ざり、場所を確保する。そこでようやく我に返った。

「サンドイッチ作って来ちゃったけど、縁くんの家族は来ないのかな? ご家族がお弁当用意してるかもってことを失念してた」

ハッと真面目な口調で言えば、隣から依ちゃんの呑気な笑い声が聞こえた。

「その時は二人で食べたらいいじゃない。縁くんの分はお持ち帰りしてうちで保管しておくわ」

依ちゃんの様子から、依ちゃんはとっくにそのことを考えていたんだなと分かった。それでも言わなかったのは優しさだろうか。逞しさだろうか。こういう時、年長者の心の余裕のようなものを感じる。

そして、運動会は始まり、児童たちの入場に拍手が起こる。釣られて両手を叩いてみるけれど、おや? と首を傾げてしまう。入場の列が異様に短い。少子化とはいえ、この辺りはまだ各学年二、三クラスはあると聞いている。それなのに、入場列は精々二クラス分くらいだ。おや? と首を傾げてる間にも運動会は進行し、開会の挨拶などもなく競技が始まった。そして、縁くんのご家族がいるかどうかも分からないまま、サンドイッチの出番がないことを知った。

「運動会が一時間で終わるなんて思ってなかった」

「早いのねぇ」

「わたしの時は一日がかりでやってたんだよ」

最近は学年別で時間をずらして、種目数も減らして短時間で行うらしい。そんな味気ない行事があっていいのだろうか。ご時世なんだなぁ、と蓋を開けられることのなかったバスケットを抱え直し、慣れない場所から撤退する。

帰り道、スマホを取り出して写真アプリを開いた。縁くんの勇姿がたくさん収められている。バトンを受け取ってから、後続を引き離しぐんぐんと前を走る子に追いついて、追い抜く姿は大変勇ましかった。

「ここ、かっこよかったね」

「ふふ、そうねぇ」

「今日も縁くん来るかなぁ」

「一週間我慢したんですもの、きっと来るわよ」

「じゃあ、この写真も見せてあげよう」

走り終わったあとに、保護者席を見た気がして、気付くか分からないけど手を振ってみた。見に来たよ、と伝わるといいと思った。伝わっていなくても、行ったことは教えてあげよう。見ていたことは伝えたい。

ふふふ、あはは、と笑いながら、花の咲く道を歩いて帰る。歳の離れた弟か、もしくは息子、そして孫の応援だと思われそうな二人。けれど、そのどれでもない、三人はただのお友達。今日も仲良くお茶会をする。

三、一途な愛の白い花

梅雨です。

ぽったぽった。

ぽたぽた。ぽたぽた。

パン屋の入り口の庇からも無数の雨粒がリズミカルに落ちていく。

「毎日雨ばっかりねぇ。こうも雨続きだとお客さんも来ないねぇ」

焼き立ての食パンを抱えて、おかみさんが厨房から出てくる。お店と厨房は木製の両側に開く短い戸で仕切られている。両手が塞がっていても腰のあたりで押すだけで開くサイズだ。けれど、開いていた方が通りやすいことには変わりないので、いつもそっと戸に手を添えて開けるのを手伝っている。

「あーありがとう」

「いいえ。お客さん、来ますかね」

来るかは分からないお客を、パンを焼いて待っていなければいけないのだから、天候に左右される日は少し切ない気持ちになる。焼き立ての白いふわふわなパンも、いつもならすぐに売り切れるのに、今日はこのまま待ちぼうけかもしれない。

「どうだろうねぇ。でも、こんな日だから余計に、来てくれたお客さんに残念な思いはさせられないしね」

ふっくらして可愛らしい食パンを綺麗に棚に並べ、おかみさんは戻って行った。

ぽたん。ぽたん。

入り口の横にある小さな鉢植えに水が落ちる。

ぽつん。ぽつん。

鉢植えから少しはみ出るサイズの葉の上を流れ、葉の先からぽつんと落ちる雫が葉を揺らした。雨と遊ぶみたいにぽたん、ぽたんと揺れている。

生まれたての白い紫陽花は、小さくこんもりと花を咲かせた。一年目の花だ。

お店の大きなガラス窓を流れる、雨のカーテン越しに見える紫陽花は、なんだか楽しそうに見えた。

一年目にしては立派に咲いたんじゃないかな。

まだ挿し木だったころの紫陽花を思い出して、自然と口角が上がる。

一年前の梅雨の終わり。その日も、いつものように依ちゃんの家でお茶会をしていた。薔薇も終わりを迎えた頃、台頭するように紫陽花の花が咲いた。薔薇に比べたらその面積は少ないけれど、お庭の隅で数株の紫陽花が立派な花を咲かせていた。

紫陽花といえば青や紫やピンクを思い浮かべるけれど、そこに咲いているのは真っ白な花だった。依ちゃんの家に咲く薔薇は色とりどりで種類も豊富だが、紫陽花だけは白一色。どうしてだろうか。でも、青や紫ではなくて白というのは、どうしてか、依ちゃんらしい気がした。

「依ちゃんの紫陽花は白いんだね」

今日の紅茶はアッサムだ。やっぱりミルクをたっぷり入れたミルクティー。依ちゃんも今日はミルクの気分だったらしい。二人ともミルクだと言えば、縁くんもミルクがいいような気がしてきたらくし、それじゃあアッサムにしましょうと、依ちゃんお気に入りの缶を開けてくれた。

カップの中でゆらゆらとキャメル色の紅茶が揺れる。ミルクが混ざった紅茶を飲みながら、窓の外の紫陽花を眺めた。

「ああ、あの紫陽花ね。もらったのよ。他の紫陽花は土の状態によって色が変わるんだけど、白は変わらないんですって」

「え! あじさいって色が変わるの?」

縁くんは驚きで、飲もうとして近付けていたカップ、勢いよく口から離した。カップの中はゆらゆら揺れる。こぼれそうなのを、慌てて置いて、なんとか事なきを得たようだ。一生懸命な様子が可愛く、依ちゃんとくすっと微笑んだ。

「縁くんは酸性とアルカリ性って勉強した?」

もう遥か彼方だなぁと思いながら、あの頃の記憶を頼りに聞いてみれば、縁くんはふるふると首を横に振った。

「そっか、一年生じゃまだやらないか」

「もう少しお兄さんになったら勉強すると思うけどね、水には酸性っていうのとアルカリ性っていうのがあってね、どちらの水を含んでいる土かによって、そこに植えられている紫陽花は咲かせる花の色が変わるのよ」

「勉強ついでに実験してみるのも面白いかもね」

どうやって実験するのかは調べるところからだけど。それに、実験用の紫陽花も用意しないとだけど。

そんな言葉は飲み込んで、好奇心をくすぐるだけの言葉を呟けば、隣で依ちゃんが「そうねぇ」とくすくす笑ってくれた。いつか実験が叶う気がした。いつかの、縁くんの夏休みの自由研究でも良さそうだ。

「でも依ちゃんの紫陽花はずっと白いんだ」

もう一度お庭の紫陽花に目を向けて言った。何にも染まらない白は気高くて、やっぱり依ちゃんのようだと思った。

「『一途な愛』っていうらしいわよ」

「『一途な愛』?」

「ええ」と可笑しそうに微笑むと、ミルクティーを一口飲んだ。

「花言葉?」

「そう」

「依ちゃん花言葉も覚えてるの?」

「うちにあるものは一応全部ね」

今度は誇らしそうに、カップの奥から覗く真っ赤な唇が弧を描いた。

「花言葉ってなあに?」

縁くんが痺れを切らしたように声を上げる。ずっと口を挟むライミングを窺っていたらしい。前のめりになった体がそわそわと揺れていた。

「花言葉はね、花の咲き方とか、色とか、見え方とか、そういった花の姿に寄せて、人が込めた願いの言葉よ。その花の象徴としてね、『この花にはこんな意味がありますよ』って花に意味を持たせたの」

「じゃあ花の意味じゃなくて、人間がその花に抱く思いを言葉に込めたってこと?」

なんだか人間に左右されている花がかわいそうに思えて、語気が強くなってしまったかもしれない。依ちゃんは申し訳なさそうにこくんと頷いた。

「そういうことね。人間の勝手で象徴を持たされているのね。それを人に贈ったり、不穏な言葉は避けたりね。でも、そういう愚かさも人間の愛しいところだと思うのよ」

「よりちゃんも『いちずなあい』をもらったの?」

縁くんの口から出てきた言葉に、依ちゃんも私も不意を突かれた。小学一年生から出てくるには大人すぎる言葉だ。そのギャップが妙に面白くて可愛らしい。

「そうねぇ。大切に育ててたわよ」

紫陽花を贈ってくれた人、もらった時のことを思い出しているように、依ちゃんは懐かしそうに目を細めた。それから、「そうだ!」と声を弾ませる。

「挿し木、しましょうか」

「挿し木?」

知らない言葉に縁くんと二人で顔を見合わせ首を傾げた。

その後、お茶会は一時中断してお庭に出ると、依ちゃんは園芸鋏とエプロンを用意してやってきた。

「紫陽花はね、花の咲いている茎を切って、新しい芽が出てきているところを残すように外を切り落として、残ったところを水に浸けて、それを土に植えると、一ヶ月くらいで根が出てくるのよ。それが新しい紫陽花の株になるの」

まぁ、聞くより実際にやった方がわかるものよ。そう言って依ちゃんはチョキチョキと紫陽花の花を切り落としていった。そしてあれよあれよと挿し穂を作り、用意していたバケツに浸した。

「これで一時間くらいしたら土に植えましょう。それまでまたお茶でもしましょ」

次は何がいいかしらねぇ。そう言うと、エプロンを取りながら、家へと戻っていく。

「この前飲んだりんごのやつがいい!」

「アップルのフレーバーティーね。まだあったかしら」

「えー! 飲んじゃった?」

「うそ。まだ残ってるわよ。縁くんのためにとっておいたの」

お茶目な依ちゃんの言葉に、縁くんは「やったー!」と無邪気に飛び跳ねた。それを眺めながら後ろをついていく。始まったばかりの三人のお茶会を「好きだなぁ」と思い、二人の背中をしみじみ眺めた。

それから一ヶ月した頃、紫陽花の挿し穂から根が出て、鉢植えに植え替える日が来た。再び三人で庭仕事をする。小さな鉢にいくつか挿し穂を植え替えた。まだ葉っぱだけの鉢植えだけれど、なんだかとても愛しい気がした。

「これ紡ちゃんにあげる」

「え?」

驚いて言葉に詰まってるうちに、依ちゃんは鉢植えを持ちやすいようにしてくれた。

「お家の分と、お店の分。大丈夫。紡ちゃんならきっと綺麗に咲かせられるわ」

依ちゃんはとても優しく微笑んで、鉢植えを差し出した。

「でも……」

『一途な愛』

その言葉が頭を過る。一途な愛など持ち合わせていない気がして、その花を育てていいのか自信がない。その花に見合うだけの育て親になり得るだろうか。

「大丈夫よ」

依ちゃんはまた深くにっこりと微笑んだ。全てお見通しだというように。

「なにも人じゃなくてもいいのよ。花でも鳥でも、紅茶でもいいの」

「紅茶でも?」

「そう。愛するものがあることは、生きる力になるのよ。これからまだ長い時間を生きなきゃいけないでしょう。何か愛しく思えるものがあるとね、生きられるものなのよ」

ひと月前に、お茶目な依ちゃんと無邪気な縁くんの後ろ姿に「好きだなぁ」と思ったことを思い出す。それを「愛」としてもいいのだろうか。依ちゃんからもらったこの花に愛を注いで育てられるだろうか。

「大丈夫よ」

優しく微笑む依ちゃんの手から、まだ葉っぱだけの紫陽花の鉢を受け取った。

そして一年後、二つの鉢はそれぞれ、小さな紫陽花が白い立派な花を咲かせていた。

窓の向こうで楽しそうに雨と遊ぶ紫陽花を愛しく思う。

立派に育ってよかった。

依ちゃんにも見せてあげたいな。帰りに写真を撮っておこうか。

そう思った時、お店の前に鈴蘭のような白くてかわいい傘がやって来た。それが誰だか、顔を見なくても分かってしまう。

ドアが開いて、小さなベルがチリンチリンと来客を知らせる。

「こんにちは、紡ちゃん」

「依ちゃんいらっしゃい」

「綺麗に咲いたわね」

依ちゃんは「言ったでしょう」と言うように、自信たっぷりに微笑んでいた。

四、ぴんとまっすぐ

あぁもうこんな時期か、と思うことは一年のうちに何度あるだろう。どこかからクリスマスソングが流れてきた時、毎日寒いなと思っているとふと目に止まる梅の蕾、西の方から桜の開花ニュースが届き、気づくと雨続きの日々に突入している。そして、雨が上がる頃にも、「あ、こんな時期か」と思うものがぴんとまっすぐ空に向かって咲いている。まっすぐ伸びた茎にいくつも咲く色鮮やかで派手な花。下から順に咲いていき、気づいた頃には一番上まで綺麗に花開いている。立葵、夏の始まりを感じさせる花だ。

散歩はもちろん通勤の時もたまに歩く道を変える。歩く道を決めるのは気分次第。今日は川沿いの道を歩いてみた。そこで目に飛び込んで来たのが、ショッキングピンクのド派手な花を咲かせている立葵だ。毎日曇ってどんよりした空の下、そんな空気を吹き飛ばしてしまうくらいの鮮やかさ。「さぁ太陽よ、存分に私を輝かせなさい」と言わんばかりに堂々と咲き誇っている。立葵の梅雨明け宣言だった。

「あら? 紡ちゃん、それはなあに?」

依ちゃんの家に着くと、いつものように笑顔で出迎えてくれたあと、目敏く手に抱えているものを見つける。剥き出しで抱えているのだから、見つかって当然なのだが。もっと見えやすいように、それを依ちゃんに向けて持ち上げた。

「花言葉の本。依ちゃんみたいに愛せたらいいなと思って」

いつも、花を愛でる依ちゃんを素敵だなと思う。依ちゃんからもらった紫陽花がちゃんと咲いてくれたおかげで、少し勇気をもらった気がしたのだ。もう少し、近付いてみようかと思える勇気を。

差し出された本の表紙を見ると、依ちゃんは一瞬目を丸くして、それからふふっと笑った。

「そう。それは図書館の本ね? うちにある本もいつでも読んでいいのよ」

お茶会をする部屋以外の部屋には入ったことがない。この家について知っているのは、お茶会の部屋とお庭とキッチンとトイレくらいだ。お茶会中に図書室があるのだと聞いた気もする。どれくらいの蔵書があるのだろう。どんな種類の本が置かれているのだろう。その時は興味がないように思われたのか、それっきり話題には上がらなかった。

「縁くんが来たら、一緒に行ってみましょうか」

「うん。行ってみたい」

あの時、どんな風に答えたのかもう覚えていないけれど、今は素直にそう思えた。

「それで、何のお花を調べたかったの?」

縁くんを待つ間に一杯淹れて、ゆったりとお茶会は始まった。今日はテーブルの上に紫陽花のレースのクロスが敷かれている。依ちゃんの家は、季節に合うモチーフを部屋の飾りに取り入れて、些細なところまで気配りがされている。こういう時、この部屋を好きだと思う。そして、レース一枚選ぶのも惜しまない依ちゃんの丁寧さに惹かれる瞬間でもあった。

「立葵がね、川沿いにある家のお庭で咲いているの。この時期かぁと思って。ぴんとまっすぐ伸びていて、自信に満ちた花を咲かせるでしょう。咲いてるのを見つけると、あっ、て心が動く感じがする」

「そう。確かに、芯があって気の強そうな花よね。雨にも動じずに、淑やかに咲き始め、そして自分が輝く瞬間を分かっている。素敵な花だわ」

その時期に咲くからそう思うのか、それとも花が自分に似合う季節を分かって咲いているのか。不思議とどの花のことも、その花が咲く季節がその花には一番似合うと思ってしまう。紫陽花には雨が、椿には雪が、向日葵には太陽が似合うように。

立葵には夏の始まりがよく似合う。

「『気高く威厳に満ちた美』だって」

「いつの時代もこの花を思う人の心は似たようなものね」

花言葉は人が決めたもの。その花の姿に想いを込めたもの。立葵を見て、気高さや威厳や美しさを感じた人がいたのだ。「あっ」と心が動くのは、その人と同じものを感じるからだろう。【気高く威厳に満ちた美】に圧倒されてしまうのだろう。

「もう少ししたら晴れるでしょうから、縁くんと三人で観に行きましょうか。久しぶりに観たくなったわ」

「そしたらポットにお茶を淹れていこう。河川敷にシートを敷いてお茶ができるから」

「いいわね。スコーンを少し温め直して、パックに詰めたクリームとジャムも持って行きましょうか」

それは最高だね、と自然と笑顔が満開になる。

図書室にはまた今度案内してもらおう。

今日の天気は曇りのち晴れ。長く続いた雨もそろそろ終わり。明るい日差しを存分に浴びて輝く立葵に元気をもらえる時期が来る。

五、しあわせはおなかから

白い湯気と共にほわっとバターと卵の匂いが立ち込める。甘い匂いにほっと胸を撫で下ろし、オーブンからカップケーキの型を取り出した。今日はシンプルなプレーンのカップケーキ。こんがりといいきつね色に焼き上がっている。

「うまく焼けたみたい」

六個のカップケーキを型から取り出し、ケーキクーラーに並べて置いた。ケーキクーラーに乗せると一層おいしそうに見えるのはなんでだろう。「次の出番までちょっとひと休み」とでもいうように、粗熱を取っている間のケーキたちからはゆったりとした空気が漂う。力を抜いて、寛いでいるようで愛らしいのだ。

その間に、生クリームを泡立てる。もったりと、少しツノが立つくらいに。

ガガガガ、とミキサーとボウルが激しい音を立てるのを聞きながら、ある光景が浮かんだ。よく見知った男の子と、その家族。ケーキの材料を買いに行った時のことが、少し心を重くする。ガガッガガッ。乱れた心に順応するように、ミキサーがボウルから跳ねた。ミキサーについていた生クリームが少し、作業台や壁に虚しく飛び散る。天秤に錘が一つ足されたように、ずしっと心が重くなる。小さなため息をこぼし、布巾に手を伸ばした。

生クリームを選んでいる時、横を通り過ぎて行った母親と小さな子供が二人。一人は母親の隣で一緒にカートを押しながら、楽しそうに笑い声を上げていた。もう一人は、二人から大人三人分くらい離れて歩いていた。トボトボ、という音が目に見えるような歩き方だった。怒られた後だったのかな。遊んでいたところを無理やり買い物に連れ出されたのかな。それならいい。そんな風に買い物をしている親子はたくさんいる。でも、無性に気になってしまうのは、トボトボと歩いている男の子が本当はよく笑い、よく喋ることを知っているからだ。

「縁くん、何かあったのかな」

一粒の生クリームが跳ねた先で、六個のカップケーキが出番を待っている。こういう時のためにお菓子はあるのだ。飛び跳ねた生クリームを拭き取って、泡立てを再開した。

通い慣れた道を、お気に入りのバスケットを片手に歩いていく。すっかり街の緑は色濃くなり、あちらこちらから、やまない蝉の大合唱。その声で五度くらい体感温度が上がる気がする。たらたら流れる汗もやまない。水分補給を忘れずに。夏のお散歩は命懸けだ。

駅の方へ近付いて、線路を渡った先に、色取り取りの花が咲く、おしゃれな家が見えてくる。入り口の鉄扉に手を掛けようとした時、シャーーっと水が撒かれる音がした。ふと顔を上げると、お庭サイズの虹が架かっている。

「わぁ! 虹だ!」

その声に、シャワーを撒く手が止まり、家主が驚いたようにこちらを向いた。けれど、驚いたのは私も同じ。思ったことが後ろから聞こえたら、きっと誰でも驚くだろう。依ちゃんと同じように驚いて振り返れば、すぐうしろに麦わら帽子を被った男の子が「あ、消えちゃった」としょんぼり呟いた。

「あら、紡ちゃん、縁くん、こんにちは。一緒だったのね」

「依ちゃんこんにちは。そうみたい。今知ったけど」

お庭にいる依ちゃんに向かって言ったあと、うしろにいる縁くんにも「こんにちは」と声をかける。

「えへへ、つむぎちゃん見つけたから、こっそりうしろをついて来たの。よりちゃん、つむぎちゃん、こんにちは」

「そうだったの。暑くて溶けそうだったから、早く歩くことしか考えてなかった」

「うん。つむぎちゃん早くって、おいかけるのたいへんだったよ」

一生懸命追いかける縁くんを想像すると、かわいくって微笑ましい。

「立ち話は暑いでしょ。早くお上がんなさい」

依ちゃんが内側から鉄扉を開けてくれる。キィっという少し錆びついた音が迎え入れてくれた。

「依ちゃん、その前にもう一回見せてよ」

「僕も見たい!」

え? と依ちゃんは疑問を口にしてからすぐに「ああ、これね」とシャワーで水を撒いてくれた。シャーーっと涼しげな音と共に、お庭サイズの虹が現れる。

簡単に虹が作れてしまうのは、お庭のある家の特権だと思った。青く澄んだ空と深い緑の間に架かる特別な橋。例えお庭サイズだとしても、宝ものを見つけた時のように縁の瞳は輝いていた。ずっとそのままでいて欲しいと願ってしまうくらい無垢で、それ自体が宝もののようだと思った。

「たまにはアイスティーもいいかと思って」

お庭が見える洋室のいつものテーブルには夏に似合う薄いレースのクロスが敷かれている。向日葵の柄が素敵だ。その上に木製のコースターを置きながら依ちゃんは言った。コースターにもそれぞれ夏の花が彫られている。この家は本当に隅から隅まで洒落ている。コースターの上に、コトリ、と繊細にグラスを置くと、カランと涼しげな氷の音がした。

「濃いめに煮出しておいたから、氷で冷ましても美味しいと思うわ」

「ちゃんとミルクで煮出してくれてる。ありがとう」

「今日はミルクティー好きの紡ちゃんに合わせてみました」

依ちゃんはこの家に相応しく、気遣いまで細やかだ。

「私も少しキッチンお借りするね」

「今日はどんなお菓子かしらね。楽しみね」

依ちゃんが縁くんに向かって微笑むと、縁くんも大きく頷いた。

「うん!」

二人の期待に応えるべくキッチンへ向かった。大丈夫。今日もちゃんとおいしいよ。バスケットの中で出番を待つケーキが「大丈夫」と背中を押してくれる。

バスケットから三個だけカップケーキを取り出して、それぞれプレートに乗せる。向日葵のテーブルクロスに合わせて、食器棚から淡い黄色のプレートを選んだ。食器も豊富で料理の彩りや季節に合わせて選ぶのも、この家でのお茶会の楽しみの一つだ。

いつもより豪華に飾られたカップケーキが向日葵にも劣らず、華やかにプレートの上に鎮座した。

「お待たせしました」

トン、トンとそれぞれの席の前へ慎重にプレートを置いていく。特別仕様のカップケーキを見ると、「わぁ!」と縁くんの瞳がまた輝いた。

「ショートケーキ!?」

「ううん。カップケーキの間にもったりクリームと苺のジャムを挟んで上にもクリームをたっぷり乗せて、ショートケーキみたいにしてみました。季節外れで苺はなかったからジャムで代用」

「とってもおいしそうね」

「うん。ショートケーキよりもずっしりとして重量感あるから、満足度も高いかなと」

「ふふ。『とにかくお腹を満たせ』かしら」

依ちゃんにはお見通しらしい。悲しかったり落ち込むことがあったら、とにかくお腹を満たすこと。それを教訓としているところがある。今の職場を選んだのもそこに起因している。縁くんが何に落ち込んでいるのか分からない。運動会の時も何かに気を落としているようだった。あの時も、その根本を教えてもらったわけではない。もし、今回の買い物の一件と何か繋がりがあるのなら、解決することは難しいかもしれない。「ただの友達」ができることは少ない。でも、だから、支えられる部分には手が届くといい。

そんな願いを込めて、「ただの友達」の重さをを伝えたくて、重量感増し増しのケーキにした。しっかり食べて、お腹を満たして、せめてこの場所では笑顔でいて欲しい。

「ん~~! おいしい!」

気持ちが昂ったのか、縁くんは座ったまま飛び跳ねて言った。口いっぱいにケーキを頬張りながら。

「ほんとう?」

疑いの意味ではなく、嬉しさと気恥ずかしさから、思わず聞いてしまう問いかけ。それにも気分を害することはなく、縁くんは大きく何度も頷いた。

「うん! すっごく!」

そう言ってまた大きめの一切れを口に入れて頬張った。もぐもぐ咀嚼しながら「おいしい」と何度も繰り返した。

せめてこの瞬間だけは、幸せであってくれたらいい。

そう願って、自分でも一口頬張った。

六、爽やかな香りにささやかな願い

ゴン、ゴン、と重厚な鉄の音を響かせた。この家にインターホンはない。家主を呼び出すにはドアに取り付けられた金属のドアノッカーを叩くしかない。前に呼び出しに気付かないことはないのか聞いたことがあるけど、「重たいノック音は電子の軽い音よりも振動が伝わりやすいのよ。これくらいの家ならあれで十分」だそうだ。

重厚な音は心臓に直接響くような気がする。次第にこの良さが分かってきたところだ。それに、ドアノッカーを叩いて呼び出すことは、インターホンを押すよりも心がこもるような気がした。「来ましたよ」と伝えるように、ゴン、ゴンと音を響かせる。

「あら、いらっしゃい。どうぞお上がんなさい。ちょっと散らかってるけど許してね」

ドアが開くと依ちゃんの優しい声が出迎えてくれる。それにちょっと心が和み、自然と笑みがこぼれる。

「お邪魔します」

一歩踏み込んで、あ、と思う。既に先客がいたみたい。

「縁くん来てるんだ」

「そうね。朝早くから来ていてね、お手伝いしてくれてるの」

「お手伝い?」

首を傾げると、レースのカーテンから漏れる淡い光のように柔らかい笑みを浮かべて依ちゃん歩き出した。

「そろそろ、涼しくなってきたからね。頃合いかと思って」

普段はあまり通らないキッチンより奥の廊下。大きな窓があり、そのどれもが開いて網戸になっていた。気持ちのいい風が吹き抜ける。冷房が必要ないのは久しぶりだ。自然の風の気持ちよさを感じながら、依ちゃんの後ろをついていくと、廊下の先にある部屋のドアが開かれていた。そこは確か『図書室』と呼ばれている部屋だ。

そこから、せっせっと山積みになった本が歩いて来た。

七冊ほど積み重なった上製本に足が生えてこちらに向かって歩いてくる。

一瞬ぎょっと目を剥いたのと、依ちゃんがその上製本の山に声をかけるのが同時だった。

「危ないから前は見えるようにしてね」

すると、上製本の山は「わっ!」と驚いた声を上げて立ち止まる。恐る恐るという感じに、上製本の山から顔が覗いた。

「縁くん、こんにちは」

「あ、つむぎちゃん! こんにちは」

「急がなくていいから、前が見えるくらいにして運びなさいな」

縁くんは気まずそうに、上製本の後ろに顔を引っ込めると「はーい」としょんぼりした声を出し、その場に本を置いた。三冊だけ持ち直して、いつものお茶会の部屋へ向かい歩いていく。

縁くんが立ち去った部屋に入ると、『図書室』と呼ばれるだけのことはあり、壁四面全てが床から天井までの大きな本棚になっていた。普段はそこに本が敷き詰められているのだろう。けれど、今日はいくつも持ち出され、空になった棚が目立つ。

「蔵書整理?」

「いいえ、処分するつもりはないわ。どれも大切な思い出だもの」

では何をしているのだろうか。不思議に思い、もう一度首を傾げた。

「大切だから、手入れもしないといけないの。永く良い状態を保てるようにね」

「『虫干し』っていうんだって!」

「わ! 縁くん。早いのね」

縁くんは先ほどの本を置いてもう戻ってきたらしい。得意そうに鼻を鳴らした。

「向こうのへやにいっぱい並べて干してるの!」

そう言うと、先ほど廊下に積み上げた本を持ち、またお茶会の部屋へと足を急がせた。

「そういうことだから、紡ちゃんもお手伝いしてね」

〝働かざるもの食うべからず〟そんな言葉が依ちゃんの笑顔の裏に見えた。いつもは遊びに来るだけで、何もしなくても優雅にお茶を楽しませてくれるが、どうやらこういう時は容赦がないらしい。

ここにある本全て取り出して、虫干しをし、また戻すのか……。

何冊、あるのだろうか……。

二十畳ほどある部屋の四面と、床に置かれた独立した本棚数個を眺めて、ため息が漏れる。それは途方に暮れそうな量だった。

「今日だけで終わるとは思ってないから、これから少しずつやっていきましょう」

追い討ちだった。この作業は何日か続くらしい。丁寧な暮らしにはその裏側に隠された努力があるのだ。溜め息をつきたくなるのを堪えて「はーい」と力無い返事をした。

依ちゃんが本棚から本を取り出し、軽く埃を払う。それを縁くんと私でお茶会の部屋へ運び出す。お茶会の部屋も窓が開けられ風通しが良くなっていた。床に新聞紙が敷き詰められていて、そこに開いた状態で本を立てる。埃と湿気を払って、虫が寄りつかないようにするのだそう。

何往復とする間、ふと気になることが浮かんできた。私と縁くんがこの家でお茶会をするようになったのは去年のこと。去年は虫干しを頼まれなかった。これまで、依ちゃんは一人でこの量の蔵書の手入れをしていたのだろうか。まだ半分にも満たない作業量で覚えた疲労感に、それは、今よりも途方もない話だと思った。

そよそよと風に吹かれ、ピーチとマンゴーの香りが漂う。夏の名残りのような香りが、秋の訪れを少し寂しくさせた。夏は暑くて苦手なのに、「季節の終わり」というものには、どうしてか哀愁を感じてしまう。不思議だなと思いながら、特性フレーバーティーに口をつけた。甘酸っぱくて、やっぱり少し切なさを感じた。

「贔屓にしてるお茶屋さんの夏の新作なんだけどね、まだたくさんあるからって少しおまけしてくれたのよね。少し夏を恋しく感じる頃にいただくのが丁度良いのかもしれないわね」

確かに、「夏も悪くない」そう思える味だった。

そよそよと優しい風が紙を撫でる音がする。カサカサ、パラパラ。穏やかな音だ。

夏の終わりと秋の始まりを感じる、心地のいい音だ。この音を聞くためなら、毎年虫干しをしてもいいかもしれない。美味しいお茶を飲みながらなら、そんな都合のいいことも思えてしまう。そこでふと、さっきの疑問が口を衝いた。

「今までは依ちゃん一人でやってたの?」

本から目を逸らし、依ちゃんを見ると、依ちゃんは口をつけていたカップを降ろし、「そうねぇ」と本へ視線を落とした。

「あの人は家にいないことが多かったし、いなくなってからはずっと一人だったからねぇ。まぁ、時間はたっぷりあったから、気長にやってたわね」

今みたいにお茶を飲みながら。そう言って依ちゃんはまたカップを口に運んだ。カップの淵から覗く弧を描く口元も、どこか哀愁が漂うようだった。

依ちゃんの旦那さんは結構早くに亡くなったらしい。子供はおらず、長い間ずっと一人でいたのだと、前に話していた。そういうことを物悲しくは語らない。「寂しい」ことを「寂しい」とは口にしない。そういう「寂しさ」を知っていた。そして、あの時「ふーん」とだけ答えた縁くんもまた、「寂しさ」を知っているのだと思った。縁くんの歳でそれを知ってしまっているのは、可哀想なことかもしれない。子供はもっと無邪気であるべきなのだろう。けれど、人がどう思おうと、それはもう変わらずにあり続ける事実なのだ。抱えて生きるしかない事実。今後、縁くんが健やかに育てるように、依ちゃんが穏やかに過ごせるように、願うことしかできないのだ。

鼻から抜ける、爽やかな桃とマンゴーの香りに、密かに願った。

この記事が参加している募集

頂いた応援は執筆の励みにさせて頂きます。