東京マラソン2023への道 [パワトレ マラソン上級編] 41/112

TEAM ONE TOKYO(プレ期) 年代別ランナー」として東京マラソン2023 に先行当選、ランニング用パワーメーターのSTRYDを使ったパワーベースのトレーニングに取り組んでみてる市民ランナーの練習記録。ポーラ・ラドクリフ女史の「HOW TO RUN」を参考にした中負荷中頻度(週6日)の上級者向けトレーニングとし、回復を重視しつつ、ランニングの日数を増やして練習全体の走行距離と強度を上げていきます。

日 ロングラン(できればオフロード、水と栄養補給の練習)月 軽いまたは普通のランニング + ウェイトトレーニングA火 クルーズインターバル 水 普通のまたは軽いランニング + ウェイトトレーニングB木 ショートインターバル(10kmレースの調整練習) → 休養金 休養 + 体幹トレーニング

土 休養 + ウェイトトレーニングC(ウェイトは軽く)

今日のトレーニング

ワークアウト

今日のラドクリフ女史のトレーニングは、

「休養 + ウェイトトレーニング」

ランニングを控えて10kmレースに向けた疲労抜き。軽めのウェイトで(サブエリート向けの)ウェイトトレーニングの指定あり。呼吸筋トレーニングは自主的に追加。

トレーニングの状態

STRYD Power Center では RSB(ランニングストレスバランス)という指標があって、自分の現在のトレーニングの状態(ステータス)がわかるようになっています。

トレーニングの状態は以下のように分かれています。

パッと見、ちょっと難しい感じですが、Garmin 等に類似していて、

・オーバーリーチ

・コーショナリー(要注意)

・プロダクティブ(生産的)

・メンテナンス

・パフォーマンス

・N/A(ディトレーニング?)

といった感じに分かれています。

トレーニング中は基本的に「プロダクティブ(生産的)」か「メンテナンス」というステータスをキープするのがいいようですが、ラドクリフ女史のトレーニングプランでは今週はミニテーパリング期間という位置付けになっていると思われるので、さっそく今日現在の自分の RSB(ランニングストレスバランス)をチェックしてみると、

お、ちゃんと「パフォーマンス」ステータスになっていますね…

調整方法というのはトレーニングによっていろんなやり方があると思いますが、練習レースっぽい(本命ではない)レースでもちゃんとミニテーパリングで一応のピークを合わせてたりして、プロの考え方はホントすごい。

ちなみにこの「パフォーマンス」というステータスは STRYD の公式サポートページの説明によれば、

「パフォーマンス」ステータスになっている場合は、レース当日の準備ができています。最近のトレーニングに対して、身体が完全に適応できているので、レースに向けてフレッシュな状態で臨むことができます。「パフォーマンス」ステータスは、レース当日に新しい自己ベストを樹立する最高のチャンス、それをものにするには最適なステータスです。

ということらしいです。

レース計算機とパワー持続曲線

ハーフマラソンやフルマラソンに向けた練習レースかと思いきや、ラドクリフ女史のトレーニングプランでは、いつの間にか「10km自己ベスト」を目指すように計画されていたようなのでw、一応、真面目に STRYD Power Center でいろいろとチェックしてみます。

まず、レース計算機(Race Calculator)ですが、Connect Garmin から過去に走った同じようなレースのコースのGPXデータを取り出し、住所を指定して現地のレース時刻の気温・湿度を設定します。

コースの特性(標高と高低差)や気象条件を考慮したSTRYD の判定は、

ターゲットパワー

223W +/- 4W(219~227W)

ゴールタイム予想

39:12 +/- 0:47(38:25~39:59)

といった計算結果になりました。

「本当にこんなパワー(タイム)で走れるのかなぁ…」と思う場合は、PDC(パワー持続曲線)から過去90日間のトレーニングの履歴から計算されたピークパワー(ある時間持続できる最大パワー)を確認したりすることもできるので、どのくらいのパワーで走れるのか確認していくと、

グラフをドラッグすると、時間に沿って持続できるパワーが確認できて、

39分間 持続できるピークパワーは 223W

ということがわかります。

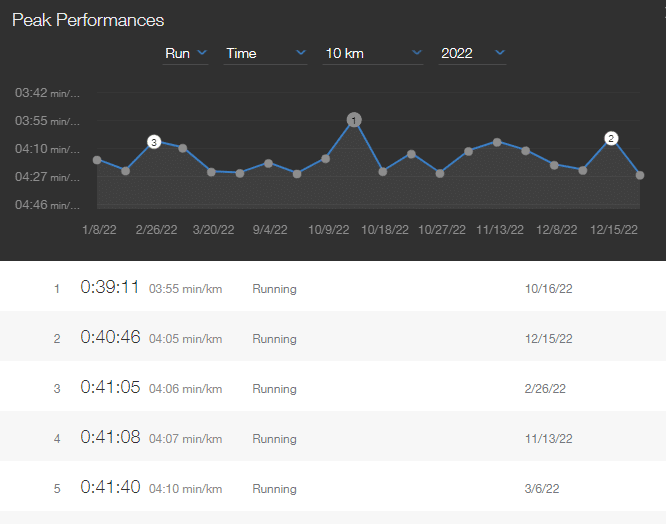

レース計算機(Race Calculator)は恐らく、このPDC(パワー持続曲線)の値を使ってるだけ、つまり、表示が違うだけで同じデータを見ているだけなんじゃないのかなぁ…とも思うので、一応、 Training Peaks の 直近の10km自己ベストを見てみると、

2022年の10kmの自己ベストは、

10/16 39:11 東京レガシーハーフマラソン(の途中の区間)

なので、STRYDとしては

「このくらいタイム(自己ベストと同じくらい)では走れると思うよ」

という判定をしているということなんだろうと思います。いずれにせよ、STRYD先輩は「自己ベストを更新できて当たり前」的なスタンスを絶対に崩しませんw。

明日の10kmレースに向けた作戦

まぁ、振り返ると東京レガシーハーフマラソンも、全力でタイムアタックしたレースというわけではなく、あくまでもつくばマラソンに向けた調整レースだったので、やや抑えて走っていてゴール後もかなり余裕があったし、だとすると STRYD の予想タイム 39:12 前後で走れなくはない(≒ 走れて当たり前な)ので、とりあえずできることをやっておこう…と、STRYDアプリのタイムトライアルワークアウト「10K TT Pacing」を使うことにしました。

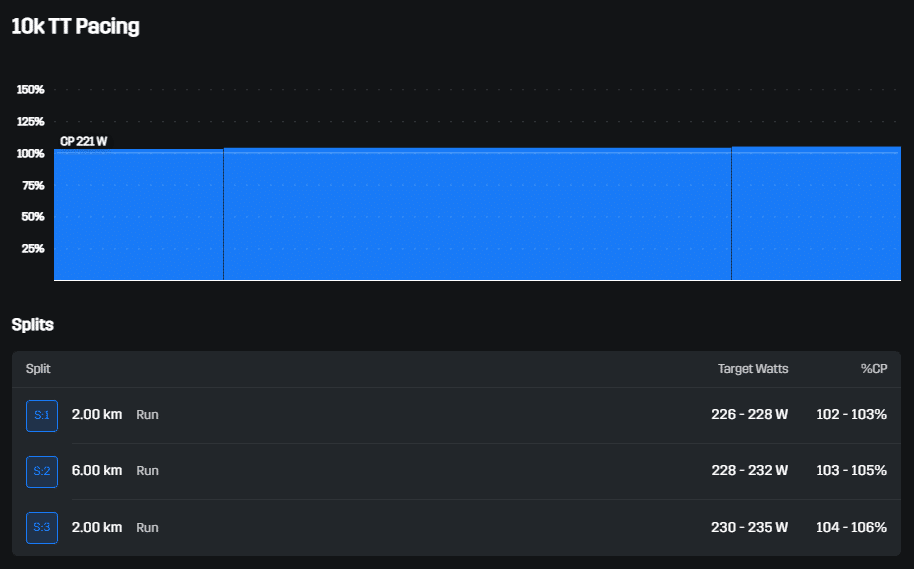

ワークアウトをよく見てみると、

2km 226-228W

6km 228-232W

2km 230-235W

となっていて、明日のレースは 2.5km 毎に折り返すコースだし、明らかに自分のターゲットパワー 223W に対して(走り切れるかもしれないけど撃沈する可能性もかなり高そうな)オーバーパワーなので、少し調整して、

ラップとパワーを以下のように設定。

2.5km 215-221W(218W目標)

2.5km 217-224W(222W目標)

2.5km 219-226W(223W目標)

2.5km 221-228W(227W目標)

最初の 2.5km だけやや抑えて、次の 2.5~7.5km はターゲットパワー前後で巡航、ラスト 2.5km はイケたらスパートをかける…みたいな感じで、自己ベストを更新できたらそれはそれでいいことだけど、どちらかと言えば「楽に速く走ること(いい走り方)」を心がけて、タイムにはそんなにこだわらずに気持ちよく走ろうと思っています。

10kmレース用のシューズ

10kmの自己ベストが出た東京レガシーハーフマラソンの時は、外反母趾の治療中で履いても痛みが出ないシューズが限られていて「アルファフライ EK(エリウド・キプチョゲ)モデル」を使うしかありませんでしたが、外反母趾の痛みが出なくなってシューズ選択の自由度が上がっている現在は、以下の厚底レーサーでいこうと思います。

・ヴェイパーフライNEXT% 2

ヴェイパーフライは初代の4%から履いていて、2019年のつくばマラソンでは初代のNEXT%でフルマラソンの自己ベストを出した実績もあって、自分にとっては、いわゆる、無難な選択。

・ストリークフライ

もうひとつの選択肢としては、先日届いた「ストリークフライ」。ロードの5~10kmレースに特化した軽量化された中厚底シューズということで、最近だと東洋大学の選手がハーフマラソンでみんなで履いていたりすることもあって、今回ちょっと使ってみたいなぁ…と思っているんですが、まだ外で一度も履いたことがないシューズをいきなりレースで実戦投入っていうのもさすがにねw

そのほか次点の候補として、以下の2つのスーパー厚底シューズ。とくに アルファフライ2 のほうは、東京マラソン本番用の本命シューズと考えているところもあって、練習用とレース用の2足を用意だけはしています(今シーズンはまだマラソンペース走の1回しか履いてないけど)。でも、まぁ、10kmレース用のシューズかというと「(ほかにも選べるなら)ちょっと違うかなぁ…」という感覚があるので今回は見送り。

・アルファフライ2

・アルファフライ

いずれにせよ、

「(練習でもやったことないような)新しいことをレースで急にやらない」

というのフィッツィンジャー先生の箴言もあるので、さすがに今回は「ストリークフライ」だけはやめておこうかなぁ…と思いますが、「練習レースと考えれば別にいいかな」と思うところもあったりして、一応、明日の朝まで悩んでみたいと思いますw

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?