- 運営しているクリエイター

#マーケティング

スタートアップで「確率思考の戦略論」を実践してみた話。市場構造を方程式で表してみたら事業成長に貢献するアクションが明確になった。

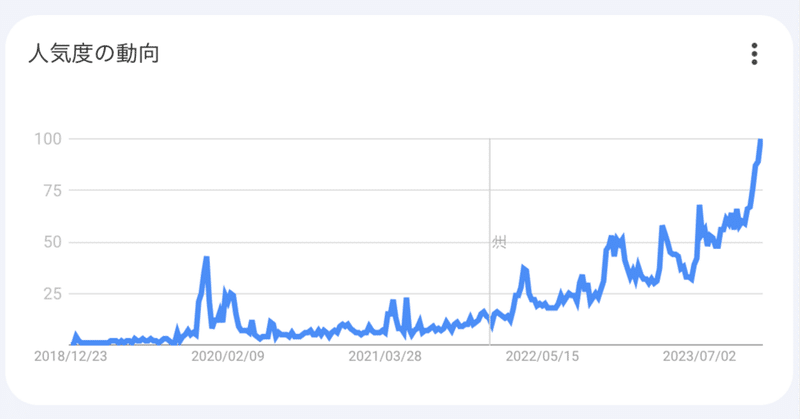

このnoteは「モバイルアプリマーケティングアドベントカレンダー2021」の21日目の投稿になります。 記事にもし参考になる部分がありましたら、ぜひハッシュタグ「#アプリマーケアドベント 」を付けてシェアをお願いします!🎉 自己紹介株式会社タイミーで執行役員CMOを務めている中川と申します。広告代理店出身で、デジタル領域とマス広告領域の両方を経験した後に、3社の事業会社を経験してきています。 タイミーは、すぐに働けてすぐにお金がもらえるスキマバイトアプリです。 課題|市

2024/4/15週|「CMO廃止」の記事を読んで思うこと ~より長い期間にわたって成果を上げるためのポイントは何か考えてみる ~

ここ数週間下記記事や記事に対してのコメントを目にする機会がありました。「CMO廃止」というキャッチーなタイトルもあるのでしょうか。 例として登場するような大手企業におけるトレンドは正直肌感がないのでわからないのですが、スタートアップのセールス・マーケティング領域に身を置く身としてどう感じるか、今日はそんなことを書き留めておきたいなと思います。 実際の記事を読んでいただくと以下理解がしやすくなると思いますが、記事におけるポイントをいくつかあげてみます。 感想メモまず、上記

2024/1/22週|Two-sided platform(両面市場)におけるマーケティング組織のあるべきを考え中...

今日はちょっとマニアックな話、かつ、現在進行形で試行錯誤の話なので何かナレッジをシェアできる段階ではないのですが、最近Two-sided platform(両面市場)におけるマーケティング組織のあるべきを考えています。 組織のくくり方(責任範囲の規定)は、それによって "We(主語)" が定義され、普段の振る舞いに反映されていくものだと考えていますので、非常に重要なポイントです。 ただし、正解はない、かつ、どんな形であってもメリットとデメリットがあるのが組織論の奥深いところ

2023/11/27週|Brian Chesky’s new playbook (ブライアン・チェスキーの新しいプレイブック)からの5つの学び

AirbnbのBraian Cheskyが出演した11/12の以下のpodcastからの学びが直感や定説に反するものもあり深かったのでまとめていきます。 #マーケティング #プロダクトマネジメント #経営 #人生 的なキーワードに関心のある方向けかなと思います。 以下引用表記の部分はBraian Cheskyの発言とテキスト化したものとなります。 5つの学び🗽❶同じ方向に向かって一緒に漕ぐようにデザインする Braian Cheskyは、組織について、拡大の過