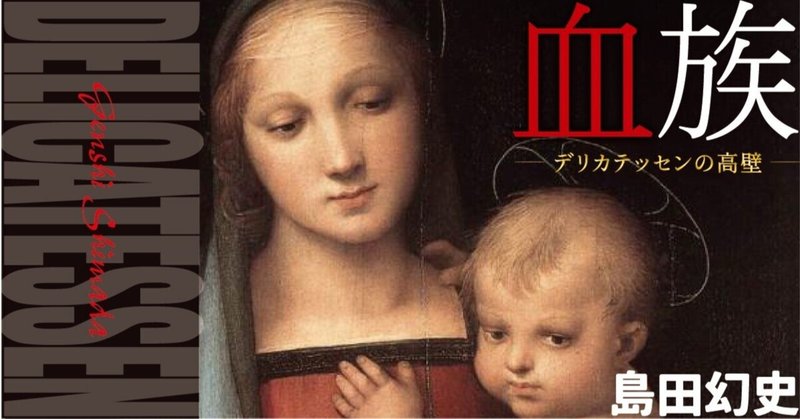

【長編小説】血族 第1章

あらすじ

身に覚えのない妊娠に気づいた高木真尾は、ある一族に拉致された。その頃、友人の小野アリアも、身に覚えのない妊娠を知った直後に拉致され、二人してある屋敷に監禁されてしまう。脱出しようと試みるが、うまくいかない。やがて二人は一族の謎を教えられ、妊娠させられたことの意味を知ることになる。

プロローグ

♪

か~ごめ か~ご~め~

か~ごの な~かの ト~リ~は~

い~つ い~つ 出~や~る~

夜~明~け~の~晩~に~

ツ~ルと カ~メが す~べった~

うしろの正面~

だ~、

あ~、

れ?

女は唄い終わった時に、指を差していたストロー状の棒を、牛乳タンクのような大きな容器から抜き出してキスをした。

「オメデトー!」と小さな声で祝福をする。

そうして棚の上に置かれた小さな赤い保存容器の中に、そのストロー状の棒を収めていった。一本一本ていねいに、大きな振動を与えないように気をつけながら・・・・。

そうしないと選ばれるモノにも、選ばれないモノにも、とても申し訳ないような気がした。ましてや、処分してしまったモノまであるのだ。

女はまた唄い始めた。

次のモノを選ぶために・・・・。

第1章 不確かな妊娠の兆候 2008年 6月

1

高木真尾は、ずっとなにかに怯えながら生きてきた。

幼い頃から娘を疎んじる父親、氷のように冷たい家庭生活、そして大好きだった母親のとつぜんの死――。

――そう。私はいつもなにかに怯えていた。だからこそ、毎日毎日、目の前の草を喰むしか楽しみのない牛みたいな生活にさえ、甘んじて生きてきたのだ。

なのになぜ・・・・。

真尾は絶望的な気持ちで、妊娠検査薬にゆっくりと現われてきた赤色の線をみつめていた。

――陽性なのだ。99%の的中率という検査薬で、私は陽性だったのだ。

彼女は冷たい台所の床に坐りこみ、両手で顔を被った。

・・・・今日は疲れてる。睡眠不足でどっぷり疲れてる。昨夜、お腹の中でなにか動くものを感じて以来、一睡もできなかったのだ。

その疲労が尿にでたのだろうか? と真尾は考えていた。

それとも極度の緊張感?

でなかったら、まともに朝食を摂らなかったから?

彼女はあわてて検査薬のパッケージを手に取り、注意書にそういったことが書かれてないか、と何度も読み返してみた。

だが残念ながら、そこには彼女が期待したようなことは、なにも書かれていなかった。それどころか『妊娠すると、胎盤から尿に分泌されるヒト胎盤性性腺刺激ホルモンに、抗原抗体反応を用いて検出する』、だから九十九%診断ミスはないという絶望的なことが、あえてわかりやすいように赤い文字でプリントされていた。

ゆっくりと顔を上げて、小さなテーブルの上に置かれた検査薬にもう一度目を向けてみる。

いま注意書きを読んでいたわずかな間に赤色の線が消えていることを願って――。光の加減でそう見えただけ、なんて結果を夢見て・・・・。

もちろん検査薬に変化はなかった。

心なしか、赤い線の色が濃くなったような気がする。

彼女は検査薬のパッケージを流し台に向かって思いきり投げつけた。それは蛇口にあたって跳ね返り、今朝食べ残したシリアルの中に落ちた。猫がキャットフードを呑み込んだときみたいな、とても嫌な音がした。

やはり妊娠している。私は確実に妊娠している――。

――でも、なぜ?

二十六才の独り暮らしの女性が妊娠したなんて、いまどき珍しくもなんともないだろうが、私はセックスをしていないのだ。最近どころか、生まれてからずっと――。それもあの〝怯え〟のせいだ。

男もセックスも、彼女にとっては〝怯え〟の対象でしかなかった。だから当然のことながら、いまだに男性経験がない。デートすらしたことがない。なのにいま、私は妊娠している。99%の確率で確実に妊娠している。

――そんなことってある?

ひょっとして私は、妊娠していないのに検査薬に反応してしまう、残された1%の人間なのだろうか・・・・。

真尾は腹部をそっと触ってみた。指先に神経を集中させて、そこに小さな命が育っていることを想像してみる。かすかな鼓動を、仔犬の速足みたいに、忙しない鼓動が聞こえやしないか、と息を殺してじっと耳を澄ませてみる。

――だが、うまくいかなかった。

どれだけ耳を澄ませてみても、生命のわずかな兆候すら感じられなかった。

私がソーシャルワーカーでなかったら、こんな時こそソーシャルワーカーに相談していただろう、と彼女は思う。

あけすけなまでに能天気に――。相談さえすれば手品師みたいになんでも解決してくれることを信じて――。

なにしろソーシャルワーカーは、医療行為以外なんでも親身になって他人の悩みや相談に耳を傾けることが仕事なのだ

たとえそれが、二十六年間セックス未経験の女の妊娠話でも、笑顔で、心から相手を案じる気持ちをみせながら、相談を受けいれなければならないのだ。

そうしてじっくりと話を聞いた上で、適切な医療機関や役所への申請方法などを紹介するのが真尾の仕事だった。

彼女がこれまで経験したなかでいちばんとっぴだった相談は、虫が頭のなかを這い回るという、中年女性の相談だった。

◇

「虫?」

「そう、虫だよ」

その中年女性は、右手の人さし指でこめかみを押さえながらはっきりと応えた。

「いま、ここにいるんだ」とこめかみを指差しながらイラ立ったように言う。

真尾は苦しそうに顔をしかめる女性の左手を手にとって、両手でそっとつつみ込んだ。

いつもなら相談者の話を聞きながら、簡単な経歴から相談の内容までを調書に書き留めていくものなのだが、彼女はまず女性のいまの状態がおさまるのを待つことにした。

「どんな虫なの? 大きいの?」

自分でもあまり意味のない質問だと思ったが、女は顔をしかめたままゆっくりと首をふった。

「見たことないんだ。でも、確実にいる。わかるんだ。・・・・ほらほら」と女はこめかみを押さえた指を、ゆっくりと前のほうに移動させた。

それは眉の上をなぞるようにして通り過ぎたのち、ゆっくりと後頭部の方向に進んでいった。それが本当に虫であるならば、ちょうどイモ虫のぐらいの速度だった。

「痛いの?」

真尾も同じように顔をしかめていた。相談者の気持ちになりきる、というのも大切な任務のひとつだった。

「痛いっていうより、ムズムズする感じだよ」

相談者はパッと目をあけて真尾を見た。

「あんただって手にイモ虫が這ってたって痛くないだろ? そんな感じさ」

手にイモ虫が這うなんて想像もしたくなかったが、よくわかったということをわからせるために、なんども深く肯いた。それは学生時代に、講義教室の鏡の前でなんども練習させられたことだった。

「いい? ここは決めどこよ!」という講師のことばに、みんな笑いながらもちゃんと鏡を見て真剣に練習したものだ。

「ここで、理解を示していない態度を少しでもとったなら、すべて台無しだと思いなさい。相談者に、こいつは理解していない、仲間じゃないと思われたらそれで――(パンッと手をたたく)、お・し・ま・い。

相談者は永久に心を開かないと思いなさい。そこでいちばん大切なことは信じること。どんなとっぴな相談でも、相談者にとっては大問題なの。わかった? はい! じゃ、もう一度鏡を見て――」

とつぜん目の前の中年女が、弾けたように笑った。

真尾は目を見開いて呆然と女を見る。びっくりするぐらい黄色くて長い歯が、女の痩せた歯ぐきに刺さっているのが見えた。

真尾はまんまと騙されたのだと思って、バツが悪そうにほほ笑みながら、調書に目を落とした。そこでまた急に、女の笑い声がやんだ。

見ると、またギュッと顔をしかめている。

真尾は戸惑っていた。女の行動を事実と受け取っていいのかどうか・・・・。

その後、その中年女性は、なにごともなかったように、また最初から虫の話しをはじめたので、真尾もはじめて聞く話のように対応し、さらにその後、その中年女性にとって一番適切だと考えられる医療機関への相談を勧めた。

◇

真尾は部屋にもどって、ベッド脇に、ちょっとしたテーブル代わりに使っている白いアリンコチェアの上に置いてあった小さなカレンダーを手に取った。そして冷静に、自分が妊娠したと予想される日をあらためて計算してみた。

もともと生理痛がひどいたちだったので、最後の生理がいつだったかはよく憶えている。

一月一日――。

最悪なことに、正月に生理がはじまってしまったので、毎年欠かさず行っていた近所にある小さな神社への初詣が、一日ではなく二日になってしまったのだ。それ以来、生理はきていない。

そのときはあの忌まわしい生理痛に悩まされることもなくなって、ラッキーだと思っていた。遅れることはよくあったし、二カ月なかったこともザラだったので、彼女はどうせそのうち来るんだし、とのん気に考えていた。

さすがに三月末になってもこなかったときには少し心配になってきたが、あの産婦人科の診察台に乗ることを想像するだけでも身がすくんだ。そこで彼女は、単にホルモンの異常かなにかだと勝手に解釈して、もうしばらくほうっておくことにした。

それから四月、五月となっても生理はこなかったが、彼女は相変わらずホルモンのせいにしていた。

吐くほどではないが、ずっと胃の下あたりがムカムカしているのもホルモン。

どれだけ寝ても、すぐにまた眠くなってしまうのもホルモン。

微熱がずっと続いているのもホルモン。

顔の肌がちょっとカサついたと感じるのもホルモン。

ソーシャルワーカーとしてはけっして褒められた病状判断とはいえなかったが、妊娠という心配がまったくなかったこともあって、体調不良はすべて二十五歳を過ぎた加齢によるホルモン異常のせいだと思い込むようにしていた。

それが昨夜、お腹の中でなにか動くものを感じたときは心底ビックリした。

最初は誰かにお腹を叩かれたのかと思った。だが、恐るおそる部屋を見まわしてみても、誰もいない。明かりをつけた部屋の中は、耳が痛くなるぐらいしんと静まり返っていた。

念のため、玄関のドアと窓の鍵を確かめてみたが、ちゃんと閉まっている。以前、朝起きた時にドアのカギを閉め忘れていたことがあったので、彼女はそれ以来チェーンロックもしっかり閉めるようにしていたが、今はそれもしっかり閉まっていた。

安心してもう一度寝ようとした時にまた動いた。

「なによ、これ!」

彼女は飛び起きて布団をめくり上げ、自分のお腹を見下ろして叫んでいた。

「どうしたっていうの?」

真夜中であることはすっかり忘れて大声で怒鳴っていた。

恐るおそるお腹を触ってみたが、もうそれ以後は動かなかった。

お腹の中に大きな回虫でもいるのかと思うと、それからは一睡もできなくなってしまった。

そこで妊娠を疑ったのは明け方近くだ。

もしかすると・・・・、と彼女は思った。

あり得ないことだが、最近続いている体調不良を冷静に判断すると、『妊娠』ということが一番当てはまるような気がした。

そこで朝になるのを待ってから勤務先の大村クリニックに欠勤することを連絡し、朝からなにも摂らないのはいけないと思って、せめてシリアルだけでも食べようとしたが、それも途中で断念し、そのままはやる気持ちを抑えてベッドの中で九時になるのを待ち、急いで近くで一番大きなドラッグストアへ行って妊娠検査薬を買ってきたのだ。コンビニでも検査薬が売っているのは知っていたが、彼女はそうしたくはなかった。こんなことまでコンビニですますなんて、なんだかいけない気がしたのだ。

カレンダーをよく見ながら、最後の生理が終わった日からの週数を数えてみる。

「・・・・もう二十三週を超えている」

真尾は息をのんだ。

母体保護法によって、中絶手術は二十二週までと決められているのだ。つまり、もう中絶手術ができない・・・・。

彼女は慌てて、本棚にあった大学時代の教科書の中から、妊娠から出産まで書かれた本をだしてきて、『妊娠六ヶ月(二十~二十三週)』の項目を急いで読んでみた。

それによると、胎児はすでに二十三~二十五センチ! もあり、体重は四〇〇~五〇〇グラムで、だいたいパイナップルぐらいの大きさらしかった。髪の毛が多くなり、まつ毛やまゆ毛もはっきりしてきているようだ。

彼女はベッドの上で頭をかかえこんだ。

私は父親が誰かもわからない赤ん坊を身ごもってるっていうの?

・・・・あり得ない。そもそも、どうして私は妊娠してるの?

彼女は立ち上がって大きく深呼吸をすると、台所へ行き、冷蔵庫からミルクパックを取りだしてコップに注ぎ、再び戻ってくると、こんどはベッドに背中をもたせかけるようにして坐った。

そこで、排卵日だと思われる一月半ばのことをよく思い返してみる。なにか変わったことはなかったか、冷静に思い返してみる。

そのとき勢いよくドアがノックされた。

彼女はビックリして、危うくミルクをこぼしそうになった。

目覚まし時計を見るとまだ九時半前だ。平日のこんな時間に知人が尋ねてくるなんて考えられないし、勤務先の大村クリニックの人なら早すぎる。

彼女は息をひそめてじっとしていた。相手が誰であっても出るつもりはまったくなかった。そんな気分じゃないし、こんな時間に、重要な用件のある相手とも思えなかったからだ。

どうせ新聞の勧誘か、宗教の誘いに決まってる。

「お宅、なに新聞?」

「あなたは、いま、幸せですか?」

――いまは何もかもウンザリだった。

彼女は、外まで聞こえるわけがないのだが、それでも音を立てないように気をつけながら、ミルクをそっと口に含んだ。

コンッ、コンッ、コンッ――。

三度のノック音を聞くと、もう十五年ぐらい前に亡くなった祖母を思いだす。

「いい? 三度ノックしちゃいけないよ」と祖母はやさしく諭すように真尾に向かって言ったものだ。「いいかい、真尾。ドアのノックは二度だ。コン、コン、の二度。わかるかい? 三度ノックするようなヤツは、オカマか娼婦に決まってるんだ。わかったね――」

まだ小学生の低学年だった真尾に向かって『オカマか娼婦』というのを真面目に教え込もうとした祖母を思いだして、真尾はほほ笑みながら、もう一度ゆっくりとミルクを口に含んだ。

コンッ、コンッ、コンッ――。

やっぱりチャイムの電池をはずしておいて正解だった、と真尾は考えていた。

昔からあの音がどうも好きになれないのだ。

当然ながら、いつもチャイムが鳴るのは唐突で、しかもなんの遠慮もなく、ひたすら元気なあの音が嫌いだったのだ。毎回心臓の鼓動がちょっとズレるんじゃないかと思うほどビックリする。その乱れた鼓動のままドアを開けにいくことが嫌だったし、ドアを開ける前からすでに〝怯えている〟自分も嫌だったのだ。

それがノックだと、それなりに個性がでる。

宅配便なら、意識はもう次の配達先にいっていそうな忙しないノック。新聞の勧誘なら、元気よく、無害な明るさを装ったようなノック。大家なら鷹揚に、面倒くさそうなノック。

部屋を訪ねてくる人物がある程度限られていることもあって、ノックの音だけで七割ぐらい訪問者を判別できる自信があった。その時の相手の感情なら、九割以上の確率で判断できる。不機嫌な人間は、決してやさしくノックしたりはしないのだ。

でも、チャイムだったら――。

コンッ、コンッ、コンッ――。

だんだんノックの間隔が短くなってくる。

真尾の記憶リストにはないノック音だ。しかし、在宅しているのがわかっているような、とても確信のある叩き方だった。

真尾は足音を忍ばせてゆっくりとドアに向かった。途中、膝がコキッと音をたてたので動きを止め、そのまましばらく様子をうかがってから、改めてゆっくりとドアに近づいていった。

「真尾さん? 高木真尾さん?」

来訪者は、小さな声で、真尾をフルネームで呼びかけていた。年配の女性のようだ。

ドア脇の表札や、一階の郵便受けにも〈高木〉としか名前は書いてないのに、私をフルネームで呼ぶなんて・・・・。

やっぱり、あのなにかと細かい大家だろうか?

――いや、これは大家の叩き方じゃない。彼女はもっと遠慮のない叩き方で、しかもノックは二度と決まっている。

「真尾さん? 高木真尾さん?」

今度は声がすこし大きくなった。

「高木さん?」と別の声もする。

そっとドアスコープを覗いてみると、そこにはまったく見憶えのない二人の女性が立っていた。

歳はおよそ五十ぐらいで、どちらの女性も目を閉じて三秒もすると忘れてしまいそうな薄い顔立ちだったが、前の小太りの女性の服装が緑色のワンピース、その後ろに隠れるようにして半身をのぞかせている方が黄色のワンピースという、とても個性的な格好をしていた。

前の緑服の女が、真尾が覗いているのを知っているみたいに、ドアスコープに向かってニッコリとほほ笑んで、ゆっくりとおじぎした。うしろの黄服の女もあわてておじぎをした。

真尾はサッと身を引いた。奇妙な組み合わせのようにも見えるが、やはり宗教の勧誘だろう。そんな笑顔だった。

もう一度のぞいてみると、ふたりはドアに向かって笑顔のままジッとしていた。ポーズを決めたまま、なかなかシャッターが降りない記念写真を撮っているみたいだった。

それで反応がないとわかると、

「ま、お、さ、ん――」と緑服の方が一歩ドアに近づいて、一語一語区切りながら呼びかけるように言った。

それでも真尾は応えない。ドアスコープから二人を凝視しながら、そのまま諦めて立ち去るのを待っていた。

「ま、お、さ、ん――」と緑服の女がもう一度言った。

それからしばらく待っても真尾がなにも応えないとわかると、女はつづけて言った。

「あなたは、いま、ご懐妊されてますね。そのことについてちょっと・・・・」

真尾は危うくガラスコップを落っことしそうになった。

私だってついさっき知ったばかりだというのに!

この女はどうしてすでに知ってるの!

ドラッグストアで妊娠検査薬を購入するのを見て、私の後をつけてきたのだろうか・・・・。

「そのことでちょっとお話が――」と緑服の女がドアに向かって話しかけている。

「お話が――」と黄服がおなじセリフを繰り返す。

真尾は大きく目を見開いてその場にしゃがみこみ、グラスを床の上に置いた。

「お願いですから、ちょっと開けてくださいませんか?」

「――くださいませんか?」

「とても重要なことなんです」

「――重要なんですよ」

しっ! と緑服が黄服を叱る声が聞こえた。

緑服の女の、紙みたいに薄っぺらい笑顔が怖い顔にさっと豹変する様子と、黄服が首をすぼめ過ぎて鼻先しか見えなくなっている亀みたいな姿を、真尾はぼんやりと想像していた。

それにしても、この二人は一体誰なんだろう。いかにも無害そうに見えるが、それがかえってよけいにたちが悪いようにも見える。

真尾はゆっくりと立ち上がって、もう一度ドアスコープをのぞいて彼女らの他に誰かいないかを確認した後、ようやくドアのロックを外した。その時になって、いつも掛けているチェーンロックが外れたままだったのに気づいて慌ててはめようとしたが、いきなりドアが全開にされた。

「オハヨウ、ゴザイますぅー」と緑服の女が、明るくあいさつをしてきた。笑顔も全開だった。

「はじめまして!。私はイマイユキエ。こちらがサナイフサコでございますぅー」と早口で言ってまた頭を下げた。紹介された黄服の方も、深々と頭を下げた。背中には幼稚園児みたいに、小さな黄色いリュックをしょっていた。二人とも背が小さかった。一五〇もないはずだ。

「いきなりで大変申し訳ないのですが、ちょっと私どものマザーハウスへお越しいただけませんでしょうか?」

「は?」真尾は驚いて、二人の女を交互に見た。「どちらへですか?」

「私どものマザーハウスです」きっぱりと緑服。

「とてもイイところですよー」と黄色服の女がニッコリと笑った。

「そこで、あなたが今ご不安に思ってることを、すべてご説明させていただきます! そのままで結構ですので、どうぞいらっしゃってください」

そのとき黄服の女がとってつけたような笑顔のまま一歩前にでてきて、真尾の手をきつく握ってきた。その手はカエルみたいに湿っていて、ナメクジみたいに冷やりとしていた。

真尾はすぐにその手をふりほどいた。

「やめてください!」自分でも声の大きさに驚いたが、黄服の方がもっとビックリしていた。

緑服の女もちょっと驚いた顔をしたが、すぐに笑顔をつくって、手に持ったハンカチを鼻の頭に軽く押しあてた。ハンカチも服の色と同じ濃い緑色だった。

「あのー、そう、お時間はとらせませんから・・・・」

「いま、ここで、教えてください」

「え? いま、ここで?」と緑服の女は、『ありえない』ということを強調するように、周囲をキョロキョロと見回した。

「・・・・」黄服の女はなにも言わなかった。まださっき真尾に手をきつくふりほどかれたショックから立ち直っていないみたいだった。

「それはちょっと・・・・」と緑服。「じゃ、せめて中でお話を・・・・」

そう言って部屋に入ろうとする緑服の女の前に真尾は立ちはだかった。

得体の知れない人間を部屋に入れるなんて祖母の教え以前の問題だ。

真尾を見上げるようにして、緑服の女が笑顔のまま停止していた。彼女は本気で部屋の中に入ろうと思っていたようで、それを断られるなんてまったく考えてなかったみたいだった。

その後ろで黄服の女が真尾をずっと睨みつけていた。ハンカチを持った右手が震えている。それは大げさで芝居じみていたが、彼女の怒りは本物のようだった。

真尾はかまわずに、緑服の女に目を向けた。

「ここで説明してください」

緑服の女からは笑顔が消えていた。かつて笑顔だった痕跡さえも残っていなかった。

「わかりました」

冷静な声で、緑服の女が言った。そして緑色のセカンドバックの中から小さな香水の瓶を取り出す。その瓶もうすい緑色だった。キャップを外すと、霧吹きになっているタイプのものだ。

緑服の女は、真尾を見上げてニッコリとほほ笑んだ。

「これはなんだかご存知?」

真尾は首をふった。

すると緑服の女は、香水の瓶のラベルを指差して、真尾の顔に近づけてきた。

真尾もそのラベルをじっと見る。

「ブルガリのエアウ・パフ・・・・・・」とまで読んだところで、いきなり顔に香水を吹きかけられた。

「痛っ!」真尾が目を押さえた。焼けるように痛い! それに、ツンと明らかに香水ではない匂いがする。

真尾は一瞬にして気が遠くなった。

気を失う瞬間、猿みたいに飛び跳ねながら手をたたいて悦ぶ黄服の女のかん高い笑い声と、横から出てきた黒い影に身体を支えられたのだけはわかった。

2

『あ、まただわ』と高木真尾は考えていた。

また博物館で倒れてしまったのだ。あの時と同じ、どんよりとした博物館独特の臭いがする。空気が澱んだまま、長い時間をかけてゆっくりと死んでいった臭いだ。

湖の底みたいに静かで、暑くもなく、寒くもなく、母胎の中でふわふわと浮かんでいるようなこの感覚。

――まさしく、あの博物館そのものだ。

彼女は、あの忌まわしいクジラの巨大なペニスの記憶がまざまざと蘇ってくるのを感じていた。巨大なガラスビーカーにホルマリン漬けされていた白っぽい物体――。

いま思い出しても吐き気がする。

もう博物館なんて絶対行かない! と思っていたのに、どうしてまた来てしまったのだろう。

今度は何?

なにを見物していて倒れてしまったんだっけ・・・・。

「目が覚めたみたいだね」

驚いて目を向けると、窓の明かりを背に、椅子に坐っている男の姿が見えた。体格はそう大きくはなく、チャイナ椅子のヒジ掛けになんとかヒジをついている、といった感じだった。男の背後にある窓の光のせいで顔まではよく見えなかったが、笑っている白い歯だけは見えた。

「どうだい? ご気分は・・・・」

男は慣れなれしい態度で訊いてきたが、真尾はなにも応えなかった。

猛烈に頭が痛かった。ちょっと首を動かしただけでもガンガンする。

とにかく、博物館でないのがわかっただけでもホッとしていた。だが、まだ夢を見ているような気分だった。

「頭痛はもうしばらく続くって――。でも、心配はいらない。病気じゃないんだ。じきに治るさ」

真尾は自分が裸なのをぼんやりと意識していた。シーツの下は素っ裸だ。なにも身につけていない。彼女はそっとシーツを首まで引き上げた。清々しい朝の空気をたっぷりと吸ったバスタオルの匂いがした。

そのとき男が声を出して笑った。

「断っておくけど、キミの服を脱がせたのはボクじゃない。ボクにはそんな趣味はないし、興味もない。キミがそこでケツの穴を見せたって、勃起もしないよ。試してみるかい?」

最初、男がなにを言っているのかわからなかった。

興味もない?

勃起もしない?

試してみるかい?

やがて男が言ったセリフが理解できてくると、真尾はよけいにシーツを引っ張って身体に巻きつけた。

「服を返してください!」

真尾はキッパリと言ったつもりだったが、舌が思うように回らなくて

「ふるをはえひれふらはい!」

というように聞こえた。

真尾は舌を出したり入れたりしてみた。そして、顔も両手でマッサージしてみた。でも、まだ頬がシビれている。歯を治療するときの麻酔を、顔全体にかけられたみたいだった。

彼女はおかしな言い方にならないように気をつけて、ことばを区切りながらゆっくりと言った。

「あなたには・・・・、興味が・・・・、なくても・・・・、私は・・・・、服を・・・・、返して・・・・、欲しいんです。・・・・出して、・・・・ください」

男は白い歯を見せたまま立ち上がり、ベッドの足元においてあったカゴの中からきれいにたたまれた服を手に取り、枕もとに置いた。

近くでみると、意外に若かった。落ちついた話ぶりから二十代後半ぐらいかと思っていたが、まだ高校生ぐらいだろうか。もしかすると、それもいってないかもしれない。

とにかく、男であることがもったいないぐらい色が白くて、きれいな顔立ちをしていた。

だぶだぶの黒のスウェットの上下を着ていても、ギスギスに痩せているのはわかった。スウェットの袖から見えた手は鳥の脚みたいに骨ばっていたし、大きく開いたえり首から見えていた首も細く、青い血管が透けて見えていた。

少年はまた椅子に戻って、こんどは脚をかかえ込むようにして坐り、アゴをヒザの上にのせて真尾を見た。白い歯はみせたままだった。

真尾は服をひと目みただけで首をふった。

「これ・・・・、じゃ・・・・、ないわ」

「いや。キミの服はそれだよ」

真尾はもう一度首をふった。まだひどく頭がガンガンと痛んだ。

「それしかないんだ。イヤなら裸のままいるんだね。ボクは一向にかまわない」

少年はアゴをヒザの上にのせたまま肩をすくめた。

真尾は少年を見ながら考えていた。

この男はいったい誰なんだろう?

イヤなら裸のままいるんだね?

ボクは一向に構わない?

なに?

なんなの?

オジサンみたいなそのセリフ。

まだほんの子供のクセに――。

「なんならボクも脱ごうか?」

真尾はこめかみを押さえながら少年を見た。

「あなたは誰なの?」

「最初から難しい質問だね。ボクは誰だろう? ボクも時々わからなくなるんだ。ボクは誰? キミこそ誰?」

「ふざけないで・・・・」

怒鳴ったわけではなかったが、真尾のイラ立った声に、少年は少し肩をすくめた。しかし、ニヤニヤと笑っているのはそのままだった。

「なにがおかしいの? あなたこそ、ちょっとおかしいんじゃない?」

少年は笑ったまま、また肩をすくめた。

「ボクが見てきた中でも、一番手厳しいソーシャルワーカーさんだね」

真尾は息をのんだ。そして、まじまじと少年をみつめた。

「わたしのことを、なにか知ってるの?」

「少しはね」

「少しって、なにを?」

「別にたいしたことじゃないさ。ボクが知ってることは限られてるんだ。っていうか、あまり興味のないことだし――」

「知ってることだけでもいいから教えてよ」

真尾はこめかみの痛みも忘れて少年をじっと見ていたが、彼は興味がなさそうに一度肩をすくめただけだった。それでもじっと真尾が見続けていると、少年はちょっと面倒くさそうに話し始めた。

「高木真尾、この五月に二十六歳になったばかり。大村クリニックでソーシャルワーカーをはじめて三年と二ヶ月。とくに仕事に不満があるわけじゃないけど、ちょっと疑問を感じてもいる。このままでいいのか、なんてね。よくあることだよ。だから月曜と金曜の夜には『パワー・ウィメンズ・クラブ』で、セクハラやDVに悩む女性の相談を受けつけるオペレーターをアルバイトでやってる。

――で、いま、キミは妊娠してる。二十三週に入ったところで、もう法律でも人工中絶が禁止され――」

「やめてっ!」

耳を押さえて拒んだ真尾を、少年はニヤニヤ笑いながら見ていた。

「アララ、大切なオッパイが見えてるよ」と少年がからかうように言った。

真尾はあわててシーツを身体に巻きつけなおした。

「じゃ、話を変えよう。ボクの名前はヤヴォトニク」

「ヤボ・・・・・・? なに?」

「ヤヴォトニクだよ。ジークフリート・ヤヴォトニク」

真尾は頭を押さえてきつく目を閉じた。そしてひとつ大きくため息をついたあと、無理やり笑顔をつくった。

「ヤボさんはおいくつなの?」

「ヤヴォトニクだよ。ヤヴォトニク」

「――あなたはいくつなの?」

「なかなか怖い笑顔だね」と少年が笑う。「それじゃ患者さん泣いちゃうでしょ」

「患者さんはみんないい人たちばかりだから、ちゃんと質問に答えてくれるわ。――で、いくつなの?」

「だんだん乱暴になってきてるし――」

そこで真尾もちょっと吹き出した。

「じゃ、ヤヴォトニクくん? は、おいくつですか?」

少年は満足そうに肯いた。

「十七だよ。花の高校二年生」

もう少し幼く見えるが、そう言われればそう見えなくもない、と真尾は考えていた。

「ここって――」と真尾はこめかみを押さえたまま訊いた。「マザーハウスってところなの?」

「それは知ってるんだ。そうだよ。選ばれし者たちが生息する場所だよ」とニヤニヤと笑う。その表情からは、それを本気で言っているのかどうかはわからなかった。

選ばれし者たちが生息する場所、なんて、ノアの箱舟みたいなことを言っているのだろうか・・・・。

真尾はよけいに頭が痛くなってきた。

少年の背後にある窓の外に眼を向けてみると、ずっと遠くに工場のような屋根群が見えた。電線も見えた。太陽のせいで、そういったものすべてが影絵のように見えた。でも、見えたのはそれだけだった。

「このマザーハウスって、どこにあるの?」

少年はすこし笑った。そして首を曲げて、コキコキと骨を二度鳴らした。

「愚問には答えない」

真尾はひとつ大きく深呼吸した。

「じゃ、今日って六月十一日?」

「そう。キミがきてから、まだ数時間しか経ってないよ」

妊娠がわかったのがもうずっと昔のような気がしていたが、実際には一日も経っていなかったのだ。なんだか不思議な気がした。

今の時間はわかっていた。正面の壁に、みちしるべをモチーフにした古い掛け時計が、もうすぐ四時になるあたりを指していた。

それを見て、真尾は指を折って時間を数えてみた。

――六時間半?

私はそんなにも眠っていたの?

確かに、昨夜妊娠に気づいてから一睡もしてなかったから、それも仕方ないかもしれない、と真尾は思い直していた。

真尾からみて正面に少年が坐っていて、その背後と左側に窓があった。角部屋のようだ。入口は右後方にある。

「家に帰してください」

「それも愚問だね。答えられない」

「愚問って・・・・、これって監禁じゃないの? 立派な犯罪ですよ。人をとつぜん拉致して監禁なんて。わかってるんですか?」

「もちろん、わかってるさ。それも、そう軽い罪ではないこともね」

少年はその話題には興味がなさそうに、手をかざして手の平と甲を交互に見ていた。そして握ったり開いたりをくり返している。サイボーグが自分の手に注した油の具合を、入念に点検しているみたいだった。

「でも、誰にも知られないと、その犯罪は存在しないのと一緒だよ。――わかるよね?」

少年はそこで真尾を見た。相変わらずシルエットになっていたので表情まではわからなかったが、そのギラついた白い目だけは見えた。

「要は、ここではいかなる法律も、キミには無関係ということさ」

真尾は、勝ち誇ったような笑みを浮かべる少年をにらみ返したまま、黙り込んだ。

なにも言い返せなかった。

確かに、私がここにいることは誰も知らない。私がいなくなったことに気づく人すら限られている。唯一の肉親であるあの父親なんて論外だ。私がこの世からいなくなっても気づきもしないだろう。そうすると勤め先の大村クリニックか・・・・。

大村クリニックへは今朝休むことを連絡したので、私が行方知らずになったことはまだ知らない。少なくとも明日、無断欠勤する私を心配して、大村クリニックの、たぶん医務課の山井さんが、アパートへ様子を見に来てくれることを期待するしかない。

真尾は頭を押さえながら深くため息をついた。

今日は何曜日だっけ?

――そう、月曜日。なら明日は火曜日だ、と順を追って考えなければならないぐらいに、まだ頭が痛かった。

火曜日なんてもうずっと先のような気がした。それに私がいないことに気づいても、私がどこにいるのかわかる手段はあるのだろうか・・・・。

考えれば考えるほど、絶望的な気分になってきた。

「でも、まあ、そんなに気にすることはないさ」少年は明るく言った。「キミさえおとなしくしてたら、快適な生活は保障するよ。ホテルとまではいかないまでもね」

「――ホテルって、快適なの?」真尾は少年をみて嘲笑った。「あなたは泊まったことがあるの?」

「いや」少年の顔がこわばった。「でも・・・・」

「空気は乾燥してるし、シーツは泥水で洗ったような臭いだし、おまけになにか大きなものが唸っているような音がずっとしてるし・・・・。私は好きじゃない」

なにも応えない少年をみて、真尾はおかしかった。もっとひどいことをいってやろうかとも思ったが、やめにした。とにかくいまは自分のことの方が重大事なのだ。人をからかっている場合じゃない。

「私はどうして監禁されてるの?」

少年は肩をすくめた。

「ボクは知らない。ただキミを見張っているように言われただけなんだ」

「誰に?」

「いま呼んでくるよ」

少年はイスから跳ねるように立ち上がってすぐにドアの方に向かったが、出ていく前にサッとふり向き、真尾に向かって指を差した。

「ちゃんと服を着ておくように・・・・。でないと、オッサンが目を剥くぜ」

「え? その人って男なの?」

少年は真尾の質問には応えずに、ニッコリと笑ってからでていった。

真尾はあわててベッドからおり、用意された服を広げてみた。

服は生成りの綿で、そで口と脇が縫ってあるだけの、ざっくりとした簡素なものだった。縄文時代の服みたいだ。それと一緒に用意されていた、いままでみたこともないぐらい大きなベージュのパンツをみて、自分が妊婦だということを改めて思い出していた。

まだ目立つほどの大きさではなかったが、それもじきに大きくなっていくのだろうか・・・・。

それはまだまったく想像もできない光景だった。

◇

真尾が服を着替えてからしばらくすると、歩くと音がする幼児サンダルの音が、廊下の遠く方から聞こえてきた。

キュッ、キュッ、キュッと、しだいに音が近づいてくる。そしてドアの前で止まった。真尾は息を殺してじっとドアを見つめる。

しばらく、なんの動きもない。ドアの向こうでは、幼児サンダルの音が、キュッ、キキュッ、キューッと、不規則に鳴っていた。

――何をしているのだろう。子どものおむつでも確認しているのか?

それからしばらく待ってからドアが開いた。

ドアを開けたのは、あの黄服の女だった。後ろに緑服の女が立っている。

音がするサンダルは、その黄服の女がはいていた。服は着替えていたが、部屋着でもそれぞれ緑色と黄色で統一されていた。服の形は真尾と同じざっくりとしたワンピースだった。

二人とも笑顔はなかった。これから儀式でも行うかのように、ちょっと緊張した顔のまま回り込むようにして真尾の前まで歩いてくると、すこし横柄な態度で真尾を見た。背が低いので、ベッドに坐った真尾と同じ目線だった。

「気分はどう?」

真尾は緑服をにらみ返したまま、なにも応えなかった。

緑服の女は、真尾の服のソデとかスソをひと通り点検すると、満足するように肯いた。そして後ろをふり向いて黄服の女にイスを用意させた。驚いたことに、黄服は室内でも黄色いリュックを背中にしょっていた。

「アンタはもういいわ」

緑服の女は、開いたドアにもたれていた少年に向かって言った。

「また必要になったらお願いね」

少年はちゃんと服を着ていた真尾を見て、ニヤニヤと笑っていた。

真尾がきつく睨みつけると、無言のまま身体を前に折って吹きだす真似をした。そんな少年を、黄服の女がなにも言わずにゴミのように追い出し、強くドアを閉めた。

「その音、どうにかならないんですか?」真尾は頭を押さえたまま訴えた。「頭にガンガン響くんですけど」

「その音?」緑服は部屋を見回した。「なんの音?」

真尾は、緑服の後ろに立っている黄服のサンダルをゆび差した。

緑服はそれをみて納得したが、なにも言わなかった。

「頭は痛いんだね」緑服は言った。「他にはどう?」

「どうって?」

「どこか痛みは?」

「なにがなんだか、さっぱりわからないんですけど――。私はなにかの騒動にまき込まれてるんですか?」

「それは十月までの辛抱よ。それですべてが終わるから・・・・」

「終わるって、なにがですか?」

「すべてよ」

「だからすべてって、なにがですか!」真尾は大きな声を出した。「もう、なんにもわからないんですけど!」

「あと四ヶ月ちょっとのことだよ」と緑服の女は軽い調子で言った。たった四ヶ月のことだよ、と言いたいみたいだった。

「だから、その十月までってなんですか! いまどきハルマゲドンが起こるとでも? それとも――」

そのとき真尾は気づいた。とても信じられなくて、すこしも現実味のないことだったが、十月になると私のお腹の赤ん坊が産まれるということなのだろうか。いつ妊娠したのかも定かではなかったが、時間的にそんな気がした。でも、それですべてが終わるとは・・・・?

「とにかく、十月ですべてが終わるの。悪いけど、いまはそれだけしか言えないわ。わかった?」

「あなたが、私を妊娠させたんですか?」

緑服の女はすぐに首をふった。その後ろでも黄服の女が同じように首をふっていた。

「じゃ、誰なんですか? そもそも、どうして私なの?」

「アンタが選ばれたからよ」

「選ばれた? ――誰にですか?」

「ミヤコ様に」

真尾は痛い頭がよけいに痛くなった。

このマザーハウスにいる連中は、新興宗教にとり憑かれた頭のイカれた集団なのだと思った。おそらく教祖のミヤコ様に選ばれた者たちを勝手に妊娠させて、教団の信者を殖やす、そんな狂気じみた計画でもたてているのだ。

――だからマザーハウスなんだ! と思い至って、真尾は言葉を失っていた。

母なる家――。女王様が産んだ卵を、せっせと育てている光景が目に浮かぶ。

『産めよ! 殖やせよ! 我らの民を!』

信者たちのそんなシュプレヒコールが聞こえてきそうだ。

真尾は目の前が真っ暗になる気分だった。

こんな集団に関わり合うことを極力避けてきたのに、どうしてこんなことになってしまったのだろう・・・・。

「そのミヤコ様って方は、私のことをご存知なんですか?」

「もちろんだよ」緑服の女は自信たっぷりに肯いた。「アンタが産まれる前から知ってたんだ」

「私が産まれる前から?」

「そうだよ。ホントだよ」

真尾は緑服の女の{目}(丶)を見た。

本気のようだった。

黄服の女も同様で、まったく疑念の余地もない、とでも言いたそうに、胸を張っていた。真尾の目をじっと見ながら自信たっぷりに深く肯いたほどだ。

真尾は、これほどまでにミヤコ様を盲信している彼女たちに、これ以上質問をしても無駄だと思った。

私はこの頭のイカれた連中に何らかの方法で妊娠させられて、いかなる救助もまったく期待できないこの場所に四ヶ月も閉じ込められ、そして、この女たちが熱望する赤ん坊を出産するのだ。

・・・・出産?

誰の子かわからない赤ん坊を出産する、そのことを考えただけでもおぞましいことだったが、出産したら私はどうなるのだろう。

めでたく開放されるの?

それとも人知れず処分されるの?

他人を勝手に妊娠させるような集団なのだ。赤ん坊を産んで不要になった私を生かしておく意味がない。

真尾はその想像に震えた。まったく想像したくないことだったが、その可能性が一番高いような気がした。

それとも次の子を?

それはもっと想像したくないことだった。

いずれにしても、宗教にどっぷりハマっている狂信者は、自分たちが否定されることを極端に嫌悪することはわかっている。憎悪すると言ってもいい。そうして一度〝敵〟と認識されてしまうと、薄暗い地下牢にでも閉じ込められて、あらゆる行動が制限されることになるだろう。

しかし、自分たちの存在を認めてくれる〝仲間〟に対しては、とても寛大だ。血を分けた肉親以上に世話を焼くこともいとわない。

そういう狂信者たちによく見られる傾向を利用するしかない、と真尾は考えていた。

外部の誰かを頼れない以上、あとは隙をみて自力で逃げ出すしかないのだ。そのためには、まずこの二人を警戒させてはいけない。なるべく大きな隙ができるように、もう身内になったような錯覚を起こさせるぐらいの油断をさせるのが得策だろう。

――まずはそこからはじめなければ・・・・。

真尾は緑服の女をみて、ニッコリとほほ笑んだ。

「じゃ、とにかく、十月になったら開放される、っていうことですね」

「そうよ」

「それまではこの部屋に?」

「そう。この部屋に――」

「で、その理由は十月までいえない、と」

「さすが、ソーシャルの先生は、のみ込みが早いわねぇ」と緑服の女は、黄服の女を見て、とても嬉しそうに笑った。今回ばかりは、本当に笑っているみたいだった。

真尾はゆっくりと時間をかけて部屋の中を見回してみた。

部屋は真尾のワンルームのスペースを、二つ繋げたぐらいの広さはあった。でもそこに置いてあるものは、いま真尾が坐っているベッドと、窓に面して小さな木製のライティングデスク、その上に古いダイヤル式の黒電話、そして部屋の中央に丸いテーブルが置かれているだけで、あきらかに最近、かつてこの部屋にあったもろもろの物を運び出し、必要最小限度の物を入れただけ、のようだった。ベッドもライティングデスクもテーブルも、ちっとも部屋の空気に馴染んでなかった。

カーテンだけは昔からあったものらしく、歴史の匂いをたっぷりと吸い込んだような重厚さが感じられた。

「言っときますけど、あの電話は内線用よ。外部には繋がらないから」と緑服の女は、いくぶんアゴを上げて自慢するように言った。それが、電話機を内線専用にした自分の機転を自慢したかったのか、それとも、いま、電話のことに気づいた自分が誇らしかったのかは真尾にはわからなかった。

「他に必要なものってありますか? あるなら言ってみて。すぐに用意させるから」

「私はなんにも持ってきてないんですけど・・・・」本当に困ったという顔をして緑服の女を見た。「一度アパートへ物を取りに帰ってはダメですか?」

「アンタが?」

「私でなくても、誰かに取りに行ってもらっても構わないんですけど・・・・」

「それならイイわよ。いきなり連れてきたのは私たちだから・・・・」と緑服の女はちょこっと笑った。

「じゃ、あとで持ってきてもらいたい物を書いておきますから。――えーっと、なにか制限はありますか?」

「制限? うーん」と緑服の女はすこし考え込んだが、特にないようだった。

「服もいいんですね?」

緑服の女は真尾をみて、怪訝そうな顔をした。

「気に入らないのかい?」

「そういうわけじゃないですけど、やっぱり落ち着かなくって――」と笑いながら服をヒラヒラとさせた。ブラもしてなかったので、胸が服に擦れて痛かった。

それを見た緑服の女も笑っていた。

「それはご自由に――。で、どう? もう他にはないの?」

「あと、テレビとかは?」

「やっぱり必要?」

「テレビ番組とかは別にいいんですけど、せめて映画とかは観たいですね。時間はタップリあるみたいだし・・・・」

真尾がほほ笑むと、緑服の女も黄服の女もうれしそうに笑った。

――安心したほほ笑み。

そう、なによりも今はそれが必要だわ、と真尾は強く感じていた。変に警戒されたら、逃げられるのも不可能になるもの。

――隙よ! なるべく大きな隙をつくるのよ!

「わかったわ。すぐに用意させるわ」

「あと、ビデオも観られるようにお願いします。あ、いまだったらDVDがいいかな」

「DVD?」

「そう。映画を観るために必要なんですけど・・・・」

緑服の女はふり向いて、黄服の女に目を向けた。黄服の女も首をかしげていた。それと同時にサンダルもピイィィッと鳴った。

「とにかくDVDだね。わかったよ。他には?」

「今のところは・・・・」

緑服の女は満足したように肯いた。

「さっきも言ったように、アンタには十月までここで生活してもらいます。つまり、あと四ヶ月弱ね。で、生活はおもにこの部屋。あと、食事は基本的に一階の食堂で用意します。それと外出はこのマザーハウスの敷地のみ。それはつまり――」

緑服の女はふり向いて背後の窓を指した。

「あの窓から見える下の庭までね。べつにいつ庭へ出ていっても構わないわ。適度な運動も必要ですからね。――なにか質問は?」

「ここには、私みたいな人が他にもいるんですか?」

「私みたいな人?」緑服の女はきゅっと眉間にしわを寄せた。質問の意味がよくわからないみたいだった。

「私みたいに――、そのー、妊娠してる人っていうか」

「妊娠?」彼女にはその言葉がとても意外みたいだった。それですぐに顔の前で大げさに手を振って「それはいないわよー」と笑って否定した。

「ここにはアンタだけだよ」特別ですよ、と言いたげだった。

「そう、ですか・・・・」

意外だった。ここにいる妊婦は私だけなんだ、と思った。

カルト教団にありがちな、なるべく早く、それも一人でも多くの信者を獲得するために、一気に多数の妊婦を確保して、というような信者倍増計画を想像していただけに、その答えは意外だった。

じゃ、なに?

私は最初の犠牲者ってことなの?

それとも、私の赤ん坊は信者を確保するためではなく、もっと特別で、この世を救う救世主とでも?

それとは真逆で、世界を破壊する悪魔とか?

真尾は本気で頭が痛かった。

それにしても私だけが、なぜ?

そもそも私が、なぜ?

これまで何にも頭を突っ込まないように生きてきただけに、それが一番の謎だった。

ミヤコ様って誰なんだろう・・・・。

「ほかに質問は?」

「あの、トイレは?」

「それは後で案内するよ」

「いま行きたいんですけど」

「あ、そう。わかったわ」と緑服の女が合図すると、黄服の女がすぐに内ばきを持ってきた。小学生の時にはいていたあの懐かしい内ばきだ。

真尾は身長に比べて足のサイズが大きく、いつも人に驚かれるのがコンプレックスだったが、その内履きは素足ではいてもピッタリだった。いまの彼女はそのことだけでもとても満足だった。

それに走りやすいのもいい!

さすがは狂信者。そういうことはまったく考えないのね、と言ってやりたかった。

「ひとりで立てる?」

「大丈夫です」

真尾はベッドのふちにつかまりながら、内履きをはいて立ち上がった。そうすると頭がよけいにガンガンした。

緑服の女について部屋を出てみると、右側が廊下の突き当たりで、正面にひと部屋、左に向かってトイレへ行くまでに左右にひと部屋ずつで合計四部屋。どの部屋にも廊下側に窓がなかったので、なかの様子はまったくわからなかった。ドアはすべて飴色のチーク材で、顔の位置に十センチ角ぐらいのスリガラスがはまっていたが、そこからも部屋の様子はわからなかった。

「ここって、何年ぐらい前に建てられた建物なんですか?」

廊下の高い天井を見上げながら、真尾が訊いた。

天井から吊り下げられた蛍光灯がいまでも点いていた。それがないと昼間でも真っ暗になってしまいそうだった。

「建てられたのが昭和五年だから、もう八十年近く前になるわね。昔は病院だったのよ」

「病院?」真尾は殺風景な廊下を見まわした。「たしかに、そんな感じがしますね」

建物の中心に階段があり、トイレはその脇にあった。その階段の向こう側にも同じように廊下があり、その左右にも同じように部屋が並んでいた。

真尾がいる部屋側とおなじ造りだとすると、二階には合計八部屋あることになる。

ひと部屋の造りが大きいので、全体にすると立派な大きさの建物だということがわかる。これを昭和の五年に建てる財力がどんなものなのか、真尾には想像もつかなかった。

「一階のおなじ場所にもトイレがあって、このマザーハウスのトイレはその二ヵ所だけよ。ほかも案内しましょうか?」

「いえ」真尾は首をふった。「痛っ! ――いえ、いまはトイレだけで、充分です」

「わかったよ。じゃ、どうぞ、ごゆっくり――。まだ具合が良くないみたいだから、食事はお部屋の方へ持っていかせるわね」

「ありがとうございます」

「あと、えーと、お風呂は一階ね。二十四時間入浴可能よ」

「今でも?」

「そうだよ」

「わかりました。洗濯物はどうすれば?」

「お風呂場にあるカゴに入れといていいわ。歯ブラシとかの洗面用具もそこにあるから」

真尾はにっこりと笑った。久しぶりに笑ったような気がした。

「とってもサービスがいいんですね」

緑服の女も嬉しそうにほほ笑んだ。

「もちろんだよ。大切なお客さまだからね」

緑服の女は満足したように肯くと、真尾に向ってふたたび軽くおじぎをしてから一階へと降りていった。

真尾はトイレに入りながら、口にこそ出さなかったが、こんなことをして世間に露見しないと本気で考えているのだろうか、と不思議に思っていた。

その辺が、やはり宗教にどっぷりはまってしまった人間の視野の狭さによるもので、もういまは待ち望んだメシアを私に産んでもらうことしか頭になく、この計画が露見する危険性なんて少しも考えていないのだろう。

もしかすると、意外に早くここから抜け出せるかもしれない、と思うと、真尾の顔からは思わず笑みがこぼれていた。

◇

部屋で待機していると、控えめでありながら、これまで聞いたことがないぐらい心地よい音でドアが二度ノックされた。クルミが真っぷたつに割れたみたいな、とても気持ちの良い音だった。

真尾が応えると、ドアを開けてはいってきたのは、とても背の高い、痩せた老木のような男だった。

男は軒に頭をぶつけないように背中を丸めながら、食事をのせたステンレス製のワゴンを押してきた。

身体にピッタリ合った黒い革のベストとパンツをはき、スキンヘッドの頭には、なにかクチャクチャになった透明なものを被っていた。くっきりとした二重と、ちょっと日本人離れしたワシ鼻だったので、曾々じいさん辺りにアラビア人の血が入っているような風貌だった。

「時空っていうんだ。これからキミの食事の担当をしてくれる。よろしくね」

男の後ろから、あの少年がなんだかうれしそうに紹介した。

そう紹介されても、時空は一度も真尾を見なかった。少しの振動でも爆発してしまう爆発物でも運んでいるみたいに、食事を載せてきたワゴンに神経を集中させていた。

なみなみと注がれたスープをこぼさないようにしているのだろうか・・・・。

彼は白いシーツをさっと広げて丸いテーブルを被うと、そこにふたり分の食事とナイフとフォーク、そして運んできた料理を、まるでシーツに精密な絵を描いていくみたいに慎重に、少しの狂いもないように気をつけながら並べていく。

真尾も少年も、彼の視野にはまったく入っていないみたいだった。

そうして並べ終えたテーブルから三歩離れてしばらく眺めた後、彼は満足したように一度軽くテーブルに向かって肯くと、入ってきたときと同じように無言のままゆっくりとワゴンを押して出ていった。

そういった動きを息を殺してずっと見入っていた真尾を、少年はニヤニヤ笑いながら見ていた。

「ボクもここで食事させてもらうよ。別にかまわないだろ?」

「べつにいいですけど――」

真尾はまだ時空が出ていったドアを見ていた。

「頭になにを巻いていたかわかるかい?」

テーブルの上の食器を自分の好みに整えながら少年は言った。

真尾は首をひねった。

「ラップだよ」

「ラップ?」

「そう。それもサランラップでないと、よくないらしい」

「それをかぶってるの?」

「よく見えなかったと思うけど、時空は頭に世界地図の刺青をしてるんだ。タトゥー。わかるだろ。で、そこにラップを巻くことで地球を守ろうとしてるらしい。彼なりにね。たぶんなにかで地球の危機っていうのを知ったんだろうね。――さぁ。冷めないうちにいただこう!」

真尾はそう促されてようやくベッドから降り、そこに置かれた内ばきをはいて少年の向かい側に腰をおろした。

「ワインは?」と少年が訊いた。

「ワイン? 必要ないけど。でも、あるの? ここに――」

「ないよ」少年は平気な顔できっぱりと否定した。「だれも飲まないんだ。ワインどころか、ビールもね。アルコールの類はなんにもない」

「じゃ、どうして聞いたの?」

「聞くのが礼儀かなと思って――」

「そう?」真尾はニッコリと笑いながら「アリガト」と礼を言った。

なんだか姉のことが大好きな弟をもったような気分だった。

「これはトマトベースの野菜とウインナーのスープ。これはスズキのムニエル。これは季節の野菜サラダ。どうぞ召し上がれ、お嬢様――」

真尾はいわれるままにスプーンを手に取り、野菜スープをひとくち飲んだ。

「なにこれ! ホントッ、おいしいー」

「このウインナーにしたって市販のものじゃないんだぜ。時空はこれから作るんだ。羊の腸を買ってきてね」

少年もおいしそうにウインナーを頬張った。

真尾はそれからしばらく質問するのも忘れて食事に没頭した。なにしろ朝からまともになにも食べていなかったのだ。これからなにが起こるにしても、腹ごしらえをしておかないと身体がもたない。どんな生活に追い込まれたにせよ、まずは健康でいることが大切だと考えていた。

そう、とにかくいまは従順に――。

反抗しても得られるものはなにもない。とにかく友好的な関係を築かなければ、明るい兆しも見えなくなってしまう。

真尾はそう考えながら食事に没頭していた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?