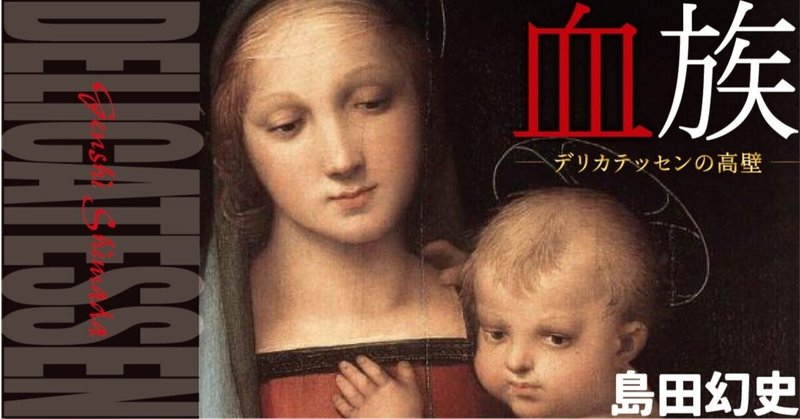

【長編小説】血族 最終章

第五章 歴史はつづく、血があるかぎり

1

「ほらほら、まだイキんじゃだめよー。まだ我慢よー」という医師の声を、高木真尾はまったく聞いていなかった。

あまりにも痛くてそれどころじゃなかったのだ。

あそこからスイカを出すような痛み、というのは本当だったんだ。それを聞いた時は思わず笑ってしまったが、それが大げさでなかったのが今わかった。もうすぐにでもすべてを出してしまいたいのに、あそこに壁があてがわれているせいで、なにも出せないようなこの感覚はなに!

もう、いい加減にして! その壁どけて! もう、許してー!

「まだよー、まだよー。もう頭が見えてきたからねー」と医師が真尾にまた声をかける。

小野アリアがベッドの横に坐って、真尾の手をにぎり、心配そうに顔をのぞき込んでいた。

その顔を見ると、真尾は思わず笑ってしまいそうになった。もうすぐ同じことが起こるわが身のことを思って、ものすごく不安がっているのが見え見えだったからだ。

「真尾? 痛いの? そんなに痛いの?」

「アリアさん! そんなこと聞かないの! こんな時に――」

医師は怒ったが、顔は笑っていた。

「でもー・・・・」

「心配なのはわかるけど、いまは真尾さんも大変なの。わかるでしょ」

「それがわからないから聞いてるのに・・・・」

「なんですって?」

「いえ、なーんにも。――ほら、真尾。ヒッヒッフーよ。ヒッヒッフー、ヒッヒッフー」

「それじゃ、早いでしょ。もっとゆっくり、ひ、ひ、ふー、よ」

「厳しいわねー、藤乃さん。前はあんなにやさしかったのにー」アリアは口を尖らせた。「ひ、ひ、ふー、ね。ひ、ひ、ふー」

それを見て藤乃は笑った。

いまではこのふたりのことを本当の娘のように思っていた。というより、市ノ瀬家の責任者として、その家長として、このふたりの生活を守っていかなければならない。いまや、彼女はそういう立場にあった。

藤乃は助産婦ではなく、れっきとした産婦人科の医師だった。

以前はヘルパー的な役割だったために、出産がなければそれほど病院には顔を出さなかったが、市ノ瀬レディスクリニックの院長だった高木先尾が亡くなったいま、彼女が院長として勤務することになったのだ。

◇

真尾とアリアのふたりがようやく藤乃から話が聞けたのは、あのデリカテッセンのマザーハウスが焼け落ちてしまってから二週間が過ぎた、七月初旬のことだった。

初夏の、そう日照りも強くない日に、診察をかねて市ノ瀬レディスクリニックにふたりが呼ばれたのだ。

藤乃が産婦人科医だというのは、病院が再開されてすぐに診察を受けていたので知っていた。その時は藤乃が診察以外のことでもあまりにも忙しく、後日ちゃんと説明するからということでなにも聞けなかったが、今回はすべての外来患者の診察時間が終わってから、ふたりは院長室に通された。

その部屋の窓からは、あの火災でも崩れなかった壁が見えていた。

真っ黒に塗りつぶされていたマザーハウス側の壁面とは対照的に、病院側の壁面は明るい牧歌的な絵が壁全体に描かれていた。

青い空に白い雲、緑の高原に、こんもりと茂った木々。牛もいたし、ウサギもいた。空には虹もかかっていた。高原なのに、カモメも飛んでいた。

その壁の向こう側の隠された暗部を知っているだけに、その能天気なまでに明るい絵がかえって痛々しかった。

「まず、お礼を言わせて――」

藤乃はあえてソファーから立ち上がって、ふたりに向ってしっかりと頭を下げた。

「おふたりとも警察にはなにも話さなかったこと。それに、これまでずっと待っていてくれたこと。ほんとに感謝しています。――ありがとうございました」

「なんかもう二、三か月前の話しみたい」とアリアは真尾を見て笑った。

「ごめんなさいね。もう殺人的に忙しかったの」

「でしょうね」真尾は眉を寄せて、同情するように深く肯いた。「あの火災の事後処理と、院長と、診察と。みんないっぺんにですもんね」

「病院の方にまったく被害がなかったのは良かったんだけど、こんなことになるなんて、まったく思ってもなかったから・・・・」

その時、アオがお茶をもって部屋に入ってきた。

「やっぱり、番茶よね」

アオが入口に立ったまま、藤乃に向かって確認するように訊いた。

藤乃がにっこりと笑ってから、深く肯く。

「ハハっ」アリアも笑った。「もうすっかり妊婦さん扱いだね」

「アリガト」真尾がアオからお茶が入った湯のみを受け取った。「もう学校は行ってるの?」

「はい。おかげさまで――。ご心配をおかけしました」と頭を下げる。

「アララ。上手にあいさつできること」アリアも湯のみを受け取りながらほほ笑みかけた。「あんたなら大丈夫よ。っていうか、もともと大丈夫だったんじゃないの?」

「そうでしょうか?」

「ぜーんぜん大丈夫。自分でもわかってんでしょ」

「まあ――、そうですね」

「えー、わかってたの?」藤乃がアオに文句を言った。「じゃ、ちゃんとしなさいよー」

アオは真尾とアリアに向かってあわてて頭を下げてから出ていった。

「まったく、もうーっ。あなたたちに、ちゃんと教育して欲しいぐらいですよ」と藤乃は笑いながらお茶をすすった。

「大丈夫ですよ、アオちゃん。ちゃんとわかってるみたいだし――」と真尾。

「そうかしら・・・・。ま、いいわ」

藤乃は湯のみをテーブルに置き、ソファーに坐りなおして、改めてふたりに向きなおった。

「ほんとうに、いままで待たせてごめんなさい。今日の話を理解していただけるかは自信ないんだけど、話は最初から、はじめるわね」

藤乃が、真尾とアリアを交互に見て、ふたりが肯くのを確認してから話しをはじめた。

「まず、最初に――。私はね、この市ノ瀬医院の創設者、市ノ瀬惣一郎の娘なの」

「でしょうねぇ」アリアが真尾と顔を見合せながら肯いた。「でなきゃ、いきなりここの院長さんなんて、ねえ」

それをみて藤乃もニッコリと笑う。

「で、惣一郎の一をとって藤乃一子。それが私の名前なの。単純な名前でしょ」

「ものすっごくストレートな感じですね」とアリア。

「私も両親からひと文字ずつ貰ってますから」と真尾。

「そうだったわね」藤乃は真尾を見てほほ笑んだ。「真記さんと先尾さん。――ちなみに先尾さんて、どうして先尾って名前になったのか知ってる?」

「いえ。聞いたことないです」

「頭の{先}(ヽ)から尻{尾}(ヽ)まで、全部市ノ瀬家の血だってことでつけられたのよ」

「血ですか・・・・」

真尾は、病的なまでに血に固執する父親のことを思い出していた。

『こいつの眼は、だれの眼だぁ?』とか、『おまえは、誰だぁ?』といって、私の顔をのぞき込んでいた父親の姿を――。

「それほど市ノ瀬家の血を遺したかったのね。――で、血に対して、そんな思い入れの強い惣一郎氏が、未也子さまに人工授精を何回おこなってもうまくいかなくって、そうすると、今度は未也子さまの身体がダメなんじゃないかって疑いだして・・・・。

ほら、未也子さま、赤ちゃんができなくて離縁されたでしょ? だから惣一郎氏は、当時、この病院で医療事務をしていた私の母親に、人工授精を施したのよ」

「え? あなたのお母さんに?」アリアは驚いていた。

「そう。セックスではなくて人工授精なんだって、母親はきっぱりと、そのことに関しては一歩も譲らなかったわ。その部分ははっきりとしておきたかったみたい。愛人じゃないんだってことをね」

「でも、だったらよけいに妊娠だなんて・・・・。失礼ですけど、ご結婚はされてたんですか?」と真尾。

「その時は離婚して、ひとりだったみたい」

「そう。でも、それにしたって・・・・」

真尾は釈然としなかった。

独身の女性が妊娠して子供を産み、それを育てるなんて、現在でも風当たりは強そうなのに、当時はもっとひどかったんじゃないかというのが容易に想像できた。それを愛人の子でもなく、人工授精だなんて、その風当たりに耐えなければならない理由が見当たらない。まだ愛人だったからといわれた方が納得いくような気がした。

「じっさい母からはっきりと聞いたわけじゃなかったんだけど、たぶん、契約は『市ノ瀬家の血を受け継いだ子を出産する』っていうものだったと思うの。それで終わり。子育てはなし。今でいう代理出産みたいなものね。

なんかドライな感じがするけど、そんな母だったの。なんでも理詰めで考えて論理的に判断する、みたいなね。それが、私の母が妊娠してから、未也子さまが先尾さんを妊娠したのがわかって、それで産まれてみるとあっちが男の子だったしで、私の存在はないものにされたの」

「認知拒否されたってわけ?」とアリア。

「そう、惣一郎氏の子としてはね。でも、生活の面ではしっかり援助してもらってたみたいなの。あんな時代の母子家庭なのに、金銭的なことで不自由を感じたことなかったから――。

たぶん、先尾さんが産まれてから、金銭的には面倒見るから、その子を母が育てるという契約に変更したんでしょうね。私もまさか、たまに訪ねてくるおじいさんが父親だなんて思ってもいなかったけどね」

藤乃が笑ってお茶をひとくち飲んだ。

「で、私が高校生になったときに、これでもなかなか成績が良かったから、入学金とか学費とかを全額面倒みるから、医者になれって惣一郎氏に言われたの。

その時はじめて未也子さまにお会いしたのよ。彼女は、温かい手でぎゅっと私の手をにぎってくれて「私の唯一の妹ね」ってにっこり笑ってくれたの。そう言われるまで私は気づかなかったけど、確かに、歳は三十二歳も離れてるけど、腹違いの妹ではあったのね。

それで惣一郎氏は、私が大学二年の時に亡くなったんだけど、それ以後もちゃんと未也子さまが金銭的なことだけではなく、それ以外にも色々と面倒見てくれて・・・・。

とくに強制されたわけじゃなかったけど、私は産婦人科医を専攻したの。で、最初は大学病院の産婦人科にいたんだけど、三十二才の時に未也子さまにまたお会いして、そしてここへ移ってきたの。医師としてではなく、家政婦としてね」

「家政婦?」アリアが驚いて言った。「医師はやめたの?」

「やめたわけじゃなくて、控えたかったの。ちょっと大学でいろいろあって、それでしばらく医師っていう職業から離れたかったの。

そんなことを未也子さまに話してたら、じゃ、こちらへいらっしゃいって――。子供でもつくって、ゆっくりしなさいって、まだ結婚もしていない私に向かってそう言うの。

それまで何百人も出産に立ち会ってきたけど、自分の子供なんて考えたことなかったわ。なんか機械的に出産を手伝うだけで、自分も出産できるってことをすっかり忘れてたのね。

で、それもいいかなと思って、その時はまだ未也子さまも六十代でピンピンしていたから、このマザーハウスの家政婦として、こちらに移り住んだの。その時の唯一の条件が、無意味なトラブルを避けるために、私が余計なことはしゃべらないってことだったの。

未也子さまはちょっと会話を控える程度の思いだったらしいんだけど、私は面倒だから全然しゃべれないってことにしてもらったの。ちょっと極端だったけど、そんなに不便じゃなかったわ。

で、こちらに移り住んで四年ぐらい経ってから、私も人工授精してもらってアオを産んだのよ」

「は? アオちゃんもなの?」アリアが思わず身体をのけ反らせた。「もう、ここはそればっかりね」と横にいた真尾をみて笑う。しかし、真尾は笑ってはいなかった。難しい顔をして、藤乃の胸あたりを見ていた。

「真尾?」アリアが声をかけた。「どうかしたの?」

「ちょっと気になってることがあって――」と真尾は無理に笑顔をつくって藤乃を見た。

「なに? なんでも聞いて」と藤乃。

「あの――、藤乃さんがご存知かどうかわからないんですけど、もしかして、私の母も人工授精してもらったんですか?」

「ええっ!」アリアがまた身体をのけ反らせた。しかし、それ以上はなにも言わずに真尾を見つめていた。

「真記さんはなにか言ってた?」

「いえ、なにも」

「そう」藤乃はゆっくりとした動作でお茶を口に運んだ。そして、アリアを一瞬見る。次に真尾を見た。

「あ、私、席を外しましょうか?」とアリアが気を利かせた。しかし、それを真尾が止めた。

「あなたもここにいて。もう昔のことなんだから」

アリアがソファに坐り直すと、藤乃がまたお茶を飲んだ。

「わかりました。そのことは話す気はなかったんだけど、私が知ってることは話すわね」

「お願いします」と真尾は礼儀正しく頭を下げた。

「真記さんはね、お子さまができないことをずっと悩んでいらしたの。先尾さんが自分の子をとても欲しがっておられたからね。

毎朝起きて、一番最初にすることは、横に寝ている真記さんの口に体温計を入れる。その結果をノートにつける。そのデータを棒グラフにする。それはもうすごく熱心だったらしいわ。

そして月経予定日の一週間前から生理が来たかどうかを、朝起きた時と昼食、夕食後にいちいち確認するらしいの。「どうだ?」って。それでまだ月経がきてないと知ったときの嬉しそうな声。それに比べて、月経がきたのがわかった時の落胆たるや、それはもうそれは辛かったと――。女であることも、妻であることも、すべて否定されているような気分だったと――。そんな生活を毎月続けてたら、たまったものじゃないわよね。

先尾さんは、そんな真記さんの不妊治療はおろか、不妊の検査まで厳禁されてたらしいの。まだ先尾さんが二十六歳だったのもあると思うけど、真記さんに問題がないとわかったときの絶望がイヤだったんでしょうね。今みたいに、男性側の不妊対策ってそれほどなかったから・・・・。だから真記さんは、妊娠できない責任の一端をずっと抱え込むことになってしまって、いま思うと鬱病のような状態だったんでしょうね。

真記さんが正子さんのところへ最初に相談にこられたのは、あなたが生まれる一年半年ぐらい前のことで――」

「え? 母はここを知ってたんですか?」と真尾。

「いえ。あなたのお母さまも、ここが先尾さんの実家だってことはご存知なかったの。天涯孤独だって信じてたそうですからね。でも、先尾さんが勤務してる大学病院には行けないし、ここも近所では一番大きかったから、来られたんでしょうね。

当時ここの院長されてた方が先尾さんをご存知で、すぐに正子さんに報告したの。それで正子さんが真記さんに、先尾さんが天涯孤独だと言ってる理由は不明だけど、なぜそれほどまでに自分の血を分けた子に固執するのかを、先代の惣一郎さんの話も交えて説明されたの。それで真記さんも先尾さんのそれまでの行動にすべて納得がいったようで、だからその時は、もうしばらくがんばってみるということになったんだけど、それも半年が限界だったらしくて、真記さんはまた正子さんに相談にこられたの。その時はもう相談というより、とにかく妊娠させて欲しいという悲鳴に近い要求だったらしくて――」

真尾は頭がぼうっとしていた。藤乃の抑揚のない話し声が、頭の中を満べんなく踏み固めてしまったような気がする。

うまくものが考えられないのだ。

『こいつの眼は、だれの眼だぁ?』という父親の声が頭の中で聞こえる。もうすでに遠い記憶だが、今でもとても鮮明に聞こえる。

『――おまえ、誰だぁ?』

『なんか変なにおいがするぞぉ。おまえの体臭かぁ?』

そう。父親が言ってたことは{事実}(ヽヽ)だったのだ。眼が違うし、顔も違うし、おまけに父親には感じる変なにおいがしていたのだ。

見ると、心配そうに藤乃が真尾を見ていた。

「母も大変だったんですね」と真尾は笑った。

「そうね」と藤乃はお茶をゆっくりと口に含んだ。

「でも、これだけは憶えておいて。施術を終えた後の真記さんは、ホントに嬉しそうだったって言ってたわ。これで先尾さんからのプレッシャーから解放される喜びもあったとは思うけど、あなたのお母さん、まだなんにも膨らんでないお腹をさすりながら、『いらっしゃい』って、泣いて喜んでたって。それを見て正子さんは、本当に人助けをしたんだなって心から思えることができたって」

藤乃は身体を乗り出すようにして、真尾の手をやさしくポンポンと叩いた。

「真記さんからの愛は感じることはできた?」

「ええ。それはもう・・・・」と真尾が深く肯きながら微笑んだ。

「ごめんなさいね。この話はするつもりはなかったんだけど・・・・」

「いえ。聞かせてもらって良かったです。ほんとに。これであの――、父のことも、無駄に恨まなくてすみそうな気がします」

しかし、真尾はまだ一カ所、釈然としていない部分があった。

――私は誰の精液から産まれたんだろう。

惣一郎氏が集めた優秀な精液の中のどれかか? それとも、私に市ノ瀬家の血が流れていないのを知ってて、まさか市ノ瀬惣一郎氏の?

そのとき真尾は、自分が〝血〟にこだわっていることに愕然としていた。あんなに忌み嫌っていた〝血〟を、いま私は問題にしている。

私が誰の精液から産まれたのか、それがどれほどの問題があるというのだろう。とにかく半分は私の血なのだ。

いや、それもまた〝血〟を問題にしている。半分は私の血だと言うことで安心しようとしている。まだ私は〝血〟にこだわって――。

アリアが真尾の脚の上に置いていた手でとんとんと叩いた。

「ホーント! ここはもうそればっかりね! まさか真尾までなんて」

「ほんと。私もビックリよ」と真尾も笑い返した。

「そうなの。ここはもうそればっかりなの」と言って藤乃も笑った。

「だからその面ではなにも気にしなくていいんだけど、どう? 出産っていうことに関してもう迷ってない? 特にアリアさん、大丈夫?」

「うーーーん」アリアが難しい顔をして腕を組んだ。「迷ってないっていったら嘘になるけど――」

「そうよねー。悩むのも無理ないわよね。でも、いま堕ろすっていっても時期が時期だけに母体が心配だし、申し訳ないと思うけど、お二人には出産までもう少しがんばってもらって、あとは二人の赤ちゃんを養子として私が引き取らせていただけたらって思ってるの」

「うーーーん」アリアは先ほどよりも、もっと難しい顔をしながら、身体を折り曲げるようにして苦悶していた。

「また確認なんですけど」とアリア。

「なに?」

「このお腹の子は、本当にあの阿島の子じゃないんですよね」

「それは保証するわ」と藤乃はきっぱりと肯いた。「彼にはそんな能力すらなかったんですもの」

「ですよねー。うーーーーん」

「やっぱり、難しい?」と藤乃が遠慮しながら上目づかいに訊いた。

「いえ、わかりました!」アリアは身体の姿勢を戻してから、まっすぐ藤乃を見た。「私、産みます! それで育てます!」

「え?」藤乃がちょっと驚いていた。「育てますって・・・・。ホントにいいの?」

「はい。もう覚悟はしましたから」

「私も――」と真尾はお腹をさすりながら言った。「妊娠を知ったときは崖から突き落とされたような気分だったんですけど、日が経つにつれて、しだいに愛おしく感じるようになってしまって・・・・」

「ほら、毎日お腹を蹴られたりするでしょ、あれがいけないのよねー。そうじゃない?」とアリアが言うと、真尾も「わかるわかる」と笑いながら何度も肯いた。

「百パーセント私に依存しているくせに、その生意気な行動がかえって可愛くって・・・・」とアリア。

「確かに、もう子育ては始まってるのよねー」と真尾。

「それで産まれると、ちゃんと私を見て泣いて、笑って、怒って、それで私をみて追いかけてくれて――。日本だけでも一億人も人がいるっていうのに、私しか眼中にないなんて、なんか素敵なことなんじゃないかなって思うようになってきたんですよ。

私、もう両親もいないし、どういう形にしろ、私に{家族}(ヽヽ)ができるなんて、それもイイかなって。だから本心を言うと、今では産まれるのを心待ちするようになってるんです。どんな子が産まれてくるんだろうって」

「同感だわ」真尾もしみじみと言った。「本当に精子のでどころが大問題だけど、それも忘れさせるよねー、このお腹の内側からのキック」

「そうそう」アリアも笑った。「あ、また蹴った!」

藤乃はそんな二人を見て、ニッコリとほほ笑んでいた。

「大丈夫。人間は{血}(ヽ)じゃないわ。{育ち}(ヽヽ)よ。心配しないで」

「そうですよね」と真尾はすぐに同意した。「きっちり責任を持って育てないと!」

アリアは笑いながら肩をすくめただけで、なにも応えなかった。彼女にとってはどっちでもいいみたいだった。

「真尾さん、いまお仕事は?」と藤乃。

「お腹が大きくなってきたらまずいかなと思って、大村クリニックは辞めました。いまはアリアと一緒に〈パワー・ウィメンズ・クラブ〉の方で電話のオペレーターをやってます」

「そう。じゃね、よーく聞いて欲しいんだけど、あなたたち、この市ノ瀬レディスクリニックで働く気ない?」

「ここで、ですか?」と真尾。

「そう。ここで、お二人ともメディカル・アシスタントとして、患者さんに医療の面でサポートして欲しいの。まだその部分がしっかり確立されてなくて、看護師でも補えない部分のケアに務めて欲しいと思ってるの。

だから真尾さんがソーシャルワーカーでしょ。で、アリアさんが薬剤師だから、その経験を生かして、ゆくゆくはそれぞれの部門のリーダーとして任せたいと思っているの。

どう? やってくれる?」

「もちろん!」

アリアは即答した。笑顔いっぱいだった。

「あれ? 真尾は?」

てっきり真尾も自分と同じように喜ぶと思っていたが、意外にも真尾は慎重だった。

「いや、私なんかでいいのかなーと思って」

「大丈夫よ」と藤乃。「むしろ、こんな小さな病院で申し訳ないかなーとは思うけど」

「それは全然――」真尾はあわてて手と首をふった。「人の悩みに、病院の大小は関係ないですから」

藤乃は満足そうに肯いた。

「もちろん、こちらでは産休も育休もちゃんととってもらいますからね」

「アリガトーございます!」とアリアは素直に頭を下げた。「じつは一番不安に思っていたのはそこなんですよー」

「そうなの?」

「そりゃそうですよー。なんにしても、働かないことには生活できないですからね」

「そうよねー」と藤乃は二人を見てなんども大きく肯いていた。

「それから、もうひとつ。あのマザーハウスがあった場所に、新しい住宅を建てようと思ってるの。一也さんもアオも入るんだけど、よかったらそこにあなたたちも入らない? まだ計画はこれからだし、部屋もちゃんと用意するから。子供の面倒をみるのって、一人ではなにかと大変よー」

「アリガトーございます!」またアリアはすぐに頭を下げた。「それも悩みだったんです。ひとりじゃ大変だろうなーって」

「あなたって、楽観的なのか、悲観的なのか、よくわからない人ね」と真尾が笑った。

「あ、ヒドい。じゃ、真尾は大丈夫なの?」

「いや、私も全然自信ないけど、あなたみたいになんでも食いついたりは・・・・・・」と首をひねった。

「あーっ! ホントに大変なんですからね! ねー?」

藤乃も笑って肯いていた。

「でも、ホントに、そんなにいろいろと面倒をみてもらってすみません」とアリアは素直に頭を下げた。

「なにもそんなこと」藤乃は首をふった。「まだまだシングルマザーって風当たりが強いですからね。ほんとに大変なのは産んでからよ」

「えーっ! そうなんですかー? だったら、やっぱやめよっかなー」

「バカ!」と真尾がアリアを小突く真似をした。

「じゃ、なにもいますぐに決めなくちゃいけないことじゃないし、よく考えて、あなたたちが最良と思えることを選んでね」

ふたりそろって立ち上がり、明るくお礼をいいながら頭を下げた。

◇

ふたりはそのまま病院の裏側へ向った。あの、明るい牧歌的な絵が描かれた壁がある場所だ。

真尾が、剥がれてまくれあがった壁のペンキに触れると、パキンッと音を立てて簡単に割れた。

「なんか、ほんのちょっと前のこととは思えないよね」

真尾が他のまくれたペンキを次々と割りながら言った。

「ほんとねぇ。ここにいたのも一瞬なのに、ずいぶん長いこといたような気がするなー」とアリア。彼女も別の場所のまくれたペンキを指先で割っていた。

「いまさらだけど、あなたはほんとに産むことに決めたの?」と真尾はアリアを見てそう訊いた。

「産むことを決めたわけじゃないけど、少なくとも堕ろすことはしないってのは決めたかな」とアリア。「っていうか、いまから堕ろしたら殺人なんだって教えてくれたの真尾じゃない」

「そうだけど・・・・・・。でも確実に結婚は難しくなるのよ」

「あ、イイの、それは。たいして結婚に夢もってなかったし、もともと興味なかったんだよねー。つーか、真尾こそ結婚はあきらめたの?」

真尾は笑って首をふった。

「あきらめたっていうより、なんか結婚生活っていうのが怖いの。私は父親にすごく疎まれて育ったからか、結婚生活に憧れるなんて、今でもできないわ」

「なるほど。そう言われてみると、私も小さい頃に父親を亡くしたからかなー。結婚生活っていうものに、特別憧れってないわねー。よくわかんないからかなー。ま、愛する人の子を身ごもるっていうのが一番の理想なんだろうけど、これはこれで少なくとも半分は私の子なんだから、ものすごく興味あるなー。それを思うと、これからどうなるかわかんないけど、とにかくこのお腹の子を堕ろすっていう選択はちょっともてないなぁ」

「そうよねぇ。お腹の中で赤ちゃんが動くっていうのを経験すると、ちょっと私も考えられないなー。なんか、出産から授乳期にオキシトシンの分泌が活発になって、赤ちゃんとの絆が強くなるっていうけど、それってもう始まってるよね」

「わかる、わかる。絶対もう脳になんか{汁}(ヽ)がでてるよ」とアリアは両手で頭を押さえた。「だから、なにをおいても赤ちゃんを大事にするようにって、思考が変化しているような気がするもん。愛情ホルモンっていい感じで呼ばれてるけど、これじゃ呪縛ホルモンよね」と笑った。

「ま、今は藤乃さんを信じて」と真尾。

「ま、なるようになるでしょ! って感じかな」

「そうね。もう先を見るしかないよね。あの一也くんも、医者を目指して猛勉強してるらしいし」

「医者? 今から?」

「そう。すごいでしょ」

「すごいねー。いろんな意味ですごいよ」とアリアが感心するように言った。「自分で言うのも何だけど、私も母をなくしてからホントによく勉強したもん。っていうか、勉強してなかったら不安に押しつぶされて頭がおかしくなりそうだったから、必死に勉強してたなー。でも、彼なんか、とっておきの、とっても優秀な血を受け継いでるかもしれないしね」

「そうよねー。ノーベル賞クラスの血が入っているかも!」と真尾がにっこりと笑った。「アリアもそうかもよ」

そう言われると、アリアは肩をすくめて首をふった。

「私はどっちかいうと、競技はなんでもいいから、オリンピッククラスの方がいいかな」

「そうなんだ」

「真尾は?」

「私は平凡がいいかな」と真尾。

「真尾らしいや」と、それを聞いたアリアはとても納得した顔をして肯いていた。

「そうそう。ここってなんでマザーハウスって呼ばれてたか知ってる?」と真尾がアリアに訊いた。

「マザーハウス?」とアリアはちょっと考えていた。「気にしたこともなかったけど、あのミヤコ様の家だったからとか?」

真尾が首をふった。

「私は、最初、マザーハウスって聞いたときに、女王様がたくさん産んだ卵を育ててる場所だから、マザーハウスって呼ばれてるんだって思ったの」

「もうホラーじゃん!」アリアが笑った。「そんな卵を、あの緑さんとレモンさんがせっせと育ててるイメージ?」

「そう」

「笑える」

「でもね。マザーハウスって単に〝母屋〟っていう意味だったのよ」

「母屋? だからマザーハウス? なるほど。まあ、聞けば普通そうよね。でも、いっぱい並んだ卵を、あの緑さんたちがせっせと育てている家、っていう方がしっくりいくけどね」と笑った。

「そう。私も本当にそう思う」と真尾も笑っていた。

ふたりは三歩下がって改めて壁を見上げてみた。

「ほんとにこの壁って、改めて見てもスゴいわねぇ」と真尾が感心するように言った。「でも、まさか入口があんなところにあるなんて想像もしなかったわ」

マザーハウスへ抜ける入口は、壁の左端にあった。

そこはかつて黄色い服の久子さんの部屋に通じていた。

久子さんは実質的には緑さんの部屋で寝起きしていたので、いつも誰もいない久子の部屋を通り抜ける形で、外部と行き来していたのだ。

それは、真尾たち二人の逃亡を防ぐという目的ではなく、あくまでも高木先尾が壁をつくったときに、屋敷の出入りを監視するためにとられた処置だった。

実際、屋敷から壁を通り抜けた場所に、監視カメラが一台設置されていた。常時監視されているわけではなかったが、そこを通るたびに、じっとり湿った両生類のような目で、冷淡に観察されているような気分になる。それを見るたびに、先尾に対する憎悪を増幅させていったのだろう。

その壁のために、マザーハウスが全焼してしまったのは当然の報いだ。

消防車が到着しても、当初はその狭いドアからの放水しかできなくて、直接炎に放水をすることができないばかりか、消防士もものすごい熱気でそのドアから入れない状態だったので、想像以上に消火に手間取ったのだ。

やがて後から来たクレーン車から放水が始まっても、屋根からしか水を掛けることができなくて、それでは少しも炎の勢いが弱まることはなかった。結局、屋根が焼け落ちるまで消火活動がなんら用をなさないことになったのだ。

真尾たちは、それを庭側から、歯がゆい思いで眺めていた。

せっかく消防車が来て放水しているのに、屋根が炎を守っている形となってどんどんと炎が燃え広がっていく。

結局炎は、すぐに食堂まで達し、その火が二階まで燃えうつろうとしたところで、真尾がいた部屋の屋根が崩れた。短い時間しかいなかったが、なんだかショックだったのを昨日のことのように憶えている。

ふたりは、壁の左端にかつてドアがあった場所から、マザーハウスがあった場所をのぞきこんでみた。

すでに建物の残骸はなく、きれいに片付けられていた。向こう側の壁が撤去されていて、そこから残骸が運び出されたのだ。もう敷地には土に混ざった黒い炭が、わずかに火事の惨状を思い出させる程度だった。

「きれいに、なんにもなくなっちまったよ」

見ると、後ろに一也が立っていた。

以前と変わらないダボダボの黒のスエットで、ちょっと用事を思い出して、家からいま出てきたところ、みたいな感じだった。

「あら、久しぶりね」アリアが驚いてふり向いた。「元気だった?」

「まあね」一也は二人の間を抜けて壁の入口をくぐり、そこに立って周囲を見渡し、そこで大きく背伸びをした。

「なんにもなくなっちまったし、誰もいなくなっちまったなー」

「ほんと。嘘みたいね」と真尾。

一也はふり向いて真尾を見た。そしてアリアを見た。もう一度、真尾を見た。

「ほんと。嘘みたいだ」

「医者を目指して勉強してるんだって?」アリアが明るく訊くと、一也がアリアを見て照れくさそうに笑った。

「まあね。そうでも言わないと、格好つかないだろ?」

「でも、君なら、できそうな感じね」と真尾。

一也はそれには応えずに、ほほ笑んだだけだった。

「気になってたんだけどー」真尾が一也の横に並びながら訊いた。「結局、団地さんって、どこで発見されたの?」

「也子の部屋だよ。見つかった時には、也子が大切にしていたガラス玉を口の中にいれてたんだ」

「ガラス玉?」とアリア。「それは、なにか特別なものなの?」

「知らない」一也はアリアを見て、そっけなく肩をすくめた。「いっさいボクには教えてくれなかったんだ。わかるだろ? 也子はボクを、ずっと子ども扱いしてたから――」

不意に一也が泣きそうになった。

一也はかつてハウスがあった方へ眼を向けなおして、しばらく黙っていた。

真尾もアリアも、同じように眼をむけて、なにも言わずに黙っていた。とても心地いい風が、三人の間をすり抜けていった。

「ボクにはただの大きめのビー玉にしか見えなかったけど、也子は昔からそれをずっと大切にもってたんだ。それを、団地は口の中で守ったんだよ」

「あのとき、団地さんは、それを取りにいったのね」と真尾。

「たぶんね。あれがないと也子が淋しがるだろうと思ったんだろうね」

「怒られると思ったんじゃない?」とアリア。

一也はアリアに目を向けて笑った。

「そうだね。バカなやつだよ、最期まで――。あと、コウさんは食堂で、その他はみんなミヤコ様の部屋だよ。みんな炭化がひどかったらしくて、誰だか判断できなかったぐらいだったよ」

「コウさんって阿島のことでしょ? 食堂って、あの倒れてた場所で?」アリアが意外そうに訊いた。

「そう。たぶんあのまま、もう死にたくなったんだろうね」と一也は弱く笑った。

真尾はかつて食堂があったと予想される場所に眼を向けて、あの時、すでに死んだようにぐったりとうなだれていた、阿島コウイチの姿を思い浮かべていた。

「そういえばさー」とアリア。「あのビデオに映っていた君のダンスってオリジナル?」

一也はアリアをみて照れくさそうに笑った。

「まあ、そうだけど。っていうか、当日コウさんに、突然、なんでもいいから、とにかく踊れって言われたから」

「じゃ、あの仮面は?」

「あれは、ボクが小学校の時につくった、犬の仮面だよ。コウさんが、その――、なんでもいいっていったから。でも買ったやつはダメだと。でも、褒められたよ。犬っていうのがいいって。犬は安産の神様だって」

「なにそれ」アリアが腕を組みながら笑った。「――でさ。その部屋に忍び込んだときに、私になにかした?」

「なにかって?」

「その、身体に触るとか」

「いや。それはないよ」と一也はすぐに否定した。「本当に、踊るボクをコウさんがビデオを撮っただけだよ。そのときは、その、キミを妊娠させるような行為はなにもしてなかったし――」

「そうなの? じゃ、誰が・・・・」

一也は首をふった。

「ボクはそこまで知らない。でも、コウさんじゃないと思うな。彼はそんな大それたことできる人じゃないよ。――わかるだろ?」

「そうね」とアリアは笑って応えたが、納得はしてないみたいだった。

「時空さんは?」と真尾。「彼も未也子様の部屋で見つかったの?」

「いや。時空は特別背が高かったから炭化がひどくてもわかりそうなもんだけど、どこにも見つからなかったんだ。――いまだに、だけど」

「え?」とアリア。「いまだに発見されてないってこと?」

「そう」

アリアが改めて屋敷の焼け跡を見渡していると、一也が笑って否定した。

「いや。ここに遺体が埋まっているわけじゃなくて、たぶん、うまく逃げだして、どこか放浪しているんじゃないかと・・・・・・」

「どこかでとびっきりうまい食事を提供してるんじゃない?」と真尾も同意した。

「なるほどね。ホント、そんな感じね」とアリアも同意した。そして思いきり伸びをした。「あー、なんか、ここにあの屋敷があったなんて、ほんと、ウソみたいね」

「私は、ここに二日もいなかったのよ。それにしては強烈な印象だわ」と真尾。

「私なんか丸一日もいなかったのよ。――あ、また動いた」アリアが愛おしそうにお腹をさする。「元気でちゅねー。あなたも早く出たいでちゅかー」

「赤ちゃんに、赤ちゃん言葉でしゃべりかけると、バカな子になるってよ」と真尾。

「ほんと?」

「そうよ。ちゃーんと親のレベルに合わせてくるんだから」

「じゃ、気をつけなきゃ」アリアはそう言うと、真尾のお腹に顔を近づけた。「おかあちゃん、怖いでちゅねー。ぷっぷくぷっぷっぷー!」

「あ! やめてったらー」真尾が自分のお腹をかばいながらアリアを睨んだ。「うつったらどうするの!」

「いいじゃない。きっと面白い子になるわよ」

「私はこの子に面白さなんか求めてないの」

「そうなの? そりゃ残念だこと」とアリアが笑う。「でもあと三ヵ月もないよね。どんな子が産まれてくるんだろ」

アリアは空を見上げながら、思いっきり息を吸いこんだ。

「ホントねー。この空みたいに清々しい子がいいわ」と真尾。

「もう、なーんにも考えないで、このままスパーンと産まれて欲しいわ!」

「スパーンとね」真尾が苦笑した。「よく意味わかんないけど」

「そう? だって出産って、あそこからスイカを出すような痛みってよくいうじゃない。スイカよ、スイカ。考えられる?」

アリアは一也をみて訴えたが、一也はにが笑いしただけで何も応えなかった。

真尾はあそこからスイカを出すことを想像してみて、下腹部に少し力をいれてみた。あそこからスイカ・・・・、あそこからスイカ・・・・、あそこから・・・・。

見るとアリアが腹を抱えて笑っていた。

「なに笑ってんのよ! 実際それぐらい痛いかもよ」と真尾。

「そうかもしんないけど、だからってそんなの想像できないって」とまた笑う。「はー、あんまり笑わせないでよ」

「でも、まぁ、なるようになるわよね」と真尾。

「そ。痛いことをいま考えたって、痛みが治まるわけじゃないし」

「そういうこと。もうスイカでもなんでも産んじゃいましょう!」

「おー!」

一也はそんな二人を見て笑っていた。

そんな一也を見ながらアリアがもう一度「おー!」と言ったので、一也も仕方なく右手を上げた。でも、アリアは承知しない。もう一度力強く「おー!」と言うと、ようやく一也も力強く右手を突き上げて「おー!」と声に出して言った。

真尾は久しぶりに心から笑っていた。

◇

「はい! イキんでー! 真尾さんーっ、ガンバレー! もうちょっと。もう少しよー」と藤乃は真尾の下半身に向かって話しかけていた。

「ヒッヒッフー、ヒッヒッフー、ヒッヒッフー」と真尾の手を握ったままアリアがすぐ横で応援する。やはり、アリアが先導するラマーズ法は仔犬の駆け足みたいに速かったが、そのことを指摘するものはすでに誰もいなかった。

そもそも真尾自身、最初からアリアの呼吸法を聞いてもいなかったのだ。

彼女は藤乃の指示に従って、イキむ時はイキみ、緩めるときは緩める、を繰り返していた。

そうして真尾は女の子を産んだ。二七三六グラムの比較的軽い子だった。

それから七時間後、真尾と同じ日に、アリアは男の子を産んだ。三〇一五グラムだった。そのことでアリアは、自分の満たされた食生活を真尾に自慢したが、当然ながら真尾は取り合わなかった。

真尾は娘に、真に自分の子ということで真子と名づけ、アリアは息子に大地と名づけた。小野という『小さな野』に反発した結果だ。

高木真子と小野大地。同じ日に生まれた市ノ瀬家の血筋。それもさまざまな変遷を経た人工授精によって――。

市ノ瀬惣一郎がこの光景を目のあたりにしたなら、感激のあまり、感涙の熱い涙を流すのではないか、と藤乃一子は心からそう思っていた。

そう、人は〝育ち〟じゃない。そんなケチなものでは変わりはしない。そんなものに影響されるほど〝血〟は弱くはないし、もっと超然としているのだ。血はそれほど崇高で、なにものにも犯されることのない、神聖なものなのだ。

『市ノ瀬家の血を永遠に遺す』

藤乃は市ノ瀬家の血を護れたことに、心底安堵していた。

「そう。血は崇高なものなのよ」藤乃は声にだして言ってみた。「そうよね、パパ――」

藤乃一子は院長室の窓から、かつてマザーハウスがあった場所を見下ろしながら、とても満足そうに微笑んでいた。

2

藤乃一子が市ノ瀬家の血を護ろうと決意したのは、市ノ瀬惣一郎の日記を見つけたのがきっかけだった。

三年前のことだ。その日記は未也子の部屋の本棚にあった。市ノ瀬惣一郎の書籍が詰まった本棚だ。そのせいか、本の内容も人工授精に関するものばかりで、今となっては時代遅れとなってしまって、読む価値のあるものはまったくなかったが、だれも処分することもなく、本棚ごとずっと放置されていたのだ。どの本もひどい湿気のせいで倍ぐらいに膨れ上がり、紙もワカメみたいにヨレヨレになっていた。

日記は、本棚の上から二段目の本のうしろ側に、横向きに隠されていた。

それまで二十年近くの間、その本棚を毎日のように掃除してきた藤乃だったが、その部分の数冊が五ミリぐらい前方にズレているのにはじめて気づいた。本の背を押してみても、奥へ行かない。なにか詰まっているような感覚がある。そこでそのズレた本をゴッソリと抜き出してみた時、壁側に張りつくようにして隠されていた黒い背表紙のノートを見つけたのだ。

そんな状態で置かれていたからか、紙の縁は黄色く変色してはいたものの、ノート自体はそれほど傷んではいなかった。太字の万年筆で書かれた、鮮やかなブルーインクの色もそのままだった。

惣一郎は日記をびっしりと書き込むタイプではなく、思いついたときに、思いついたことを走り書きするような感じで書かれていた。

例えば、惣一郎がふたりの息子を相次いで亡くした時はこう書かれていた。

〈一九四五年二月十八日〉

今日、去年の晋也の戦死につづいて、章太郎が逝く。なぜ、こんなことになってしまったのか、理解に苦しむ。市ノ瀬家は呪われているのか? 息子二人を喪うということは、単に息子二人を喪うということではない。市ノ瀬家の未来をも失ってしまうということだ。それはあまりにも無情なこと。そうではないか? ――俺ももう五十一歳。なんとかしなければ――。

藤乃一子に関するくだりもあった。

〈一九五四年九月九日〉

今日、ようやく藤乃明子さんが承諾してくれた。あとは施術のみだ。失敗は許されない。成功を信じて、慎重に行わなければならない。成功を祈る。心から祈る。

〈一九五四年十一月二十八日〉

なぜ、うまくいかないのか。いや、まだ二回目だ。そんなに簡単に成功するもんか。未也子にしたって、もう九回も行っているのだ。やはり簡単じゃない。もう一度、慎重に、慎重に――。

〈一九五四年十二月二十七日〉

やはり原因は母体じゃないのか? 俺か? 俺が悪いのか? 俺の精子は、もう死んでいるのか? 藤乃さんには最後だと言って、もう一度お願いしよう。

〈一九五五年二月二十二日〉

やった! 成功した! このまま順調に育ってくれることを強く願う。

〈一九五五年四月十四日〉

未也子にもできた。いいことは重なるものだ。このまま両方ともうまくいってくれることを願う。

〈一九五五年八月二〇日〉

藤乃さんのお腹が以外に大きい。男の子か?

〈一九五五年十月九日〉

産まれた! 女の子だ。私と血が繋がった子だ。最高な気分だ。惣一郎の一をとって一子と名づける。

◇

幼い頃から藤乃一子の生活は、たまに惣一郎が訪ねてくる、愛人宅のような生活だった。母親はそんな市ノ瀬惣一郎を事務的に迎えるだけで、ちっとも愛人らしくなかったが、一子の方はどんどん愛人っぽく育っていった。

ふと気づいた時に惣一郎がいないと、その孤独感で胸が締めつけられるような思いだったし、来てもすぐに帰っていくことに、ぽっかりと穴が開いてしまったような喪失感をなんども味わっていた。

そして、そういう生活につきまとう不安感。けっして安定しない、漠然とした不安定感。そういった感情がどんどん大きくなってくる。

一子は自分でも気づかないうちに、惣一郎のことを強く慕う毎日となっていった。

藤乃一子が市ノ瀬家の存在を知ったとき、彼女は市ノ瀬家を強く憎むようになる。

父親の温もりが不足していると常に感じて生活してきた藤乃にとって、市ノ瀬家の連中は、私が得ることのできたはずの温もりの中でぬくぬくと育ち、なんの不満もない、甘やかされた集団だと思っていたのだ。

だが、日記を読んでいくにしたがって、その憎しみは消えた。意外にも、惣一郎は未也子が産んだ孫たちよりも、わが娘である一子の方を、より一層気にかけていたのがわかったからだ。

惣一郎にとってより血が濃いということなのだろうか――。

一子はちっとも満足していなかったが、日記を見る限り、惣一郎は三日に一度は藤乃家に顔を出していた。多い時には毎日。会うのはわずかな時間ながらも、なるべく時間を工面して、それも一子のためにではなく、自分の心を満たすために、少しでも一子に会うことを楽しみにしていたのだ。

確かに、一子が憶えている惣一郎の表情は笑顔しかない。怒られたことなんて一度もなく、本当に愛おしそうに、道ばたで見つけた仔猫でもあやすように、頬の横で両手をふりながら、満面の笑顔で近づいてくるのだ。

一子はその日記を抱えて泣いた。

そのとき初めて父親の愛と、どこまでも温かいぬくもりを感じたような気がした。惣一郎の笑顔、ちょっと痛いヒゲ、いつもいい匂いだった温かい香り、そして白髪交じりの髪ですら、いまでは愛おしく感じられた。

そうして藤乃一子は、惣一郎の遺志を継いで、市ノ瀬の血を守ることを決意したのだ。

惣一郎がこだわった、崇高で、神聖で、永遠なる血を守るために――。

市ノ瀬惣一郎は、自身の精液を、さまざまな患者から集めた精液とは別に保管していた。それが赤い小さな容器だ。その中で冷凍保存されたストロー状の容器は三十二本あった。市ノ瀬家の血を護りたいという惣一郎の執念だろう。

一子はその精液で、市ノ瀬家の血を護ろうと決めていた。それがなによりも惣一郎が喜ぶだろうと思ったからだ。とはいえ長期の冷凍保存は不安もあり、この際新しい市ノ瀬家の精液を確保しようと思ったが、時空も団地も論外、阿島も一也も男性としては不能だという。残るは先尾しかいないが、彼も乏精子症だ。それでも、精製すればなんとかなるかもしれないので、藤乃は先尾から精液を確保しておこうと考えた。

幸いながら、先尾は三年ほど前に、市ノ瀬レディスクリニックに戻ってくるなり、いきなり院長に居座っていたので、藤乃は先尾に、この先どうなるかわからないから、せめて市ノ瀬家の家長の責任として、その血を守るために精液の採取とその精製を勧めた。

最初、先尾は乗り気ではなかったが、市ノ瀬家の存続を考えて責任を感じたのだろう。体調のいいときに精液の採取を承諾した。しかし、残念ながら、彼の精液はどれだけ精製しても使い物にはならなかった。ちゃんと精子は存在するのだが、どれだけ精製してもいわゆる卵子を受精させるだけの元気がないのだ。

藤乃は、そのことは先尾に伏せておくことにした。精製しても使えないなんてあまりにも残酷だし、今後の市ノ瀬家のためにも先尾の精液が温存されていることにした方がなにかと好都合だろうと判断したからだ。

次に、惣一郎の精液を受け入れてくれる母体だが、藤乃はそこで途方に暮れた。也子やアオだと近親交配になってしまって、両者が共通の劣性遺伝子を持っている可能性が高くなるので論外だし、そうなると、どこをどう探せばいいのか見当もつかなかったのだ。

マザーハウスでは、この夏に先尾が巻き起こしたデリカテッセン騒動以来、阿島が主導となって騒然としていた。ブチ殺す! とか、思い知らせてやる! という物騒な言葉が毎日のように飛び交っていた。

そんなときに、藤乃は先尾に一人娘がいたことを思い出した。先尾が市ノ瀬レディスクリニックに戻ってきたときに、先尾の妻は十年ぐらい前に亡くなったことと、絶縁した一人娘の存在を正子から聞いたのだ。

そのとき正子は「その娘も人工授精だったのよ」と得意げに、一子に耳打ちした。結婚して二年間、どうしても子供が授からなかったので、妻の真記さんが強く希望したのだと――。

正子には〈市ノ瀬家の血を遺す〉という意識はまったくなく、ただ、兄嫁に父の精液を使用するのはあまりにも不快だったので、惣一郎氏が克明につけていた精液リストの中から、◎がついていたモノの中からひとつ選んで使用した。〈東大の大学教授のモノ〉ということだったが、詳しくは正子も憶えていなかった。

正子は、その娘がいまどんな生活を送っているのかはまったく知らなかった。でも、名前は憶えていた。母親である真記さんと、先尾さんから一文字ずつとって真尾にしたのだ。

高木真尾――。

いまでは二十五、六歳にはなっているはずということだった。

藤乃が興信所をつかって調べてみたところ、意外にも、高木真尾は、この屋敷から車で十分足らずの所に、ひとりで暮らしてるということだった。

二年前の四月にソーシャルワーカーとなり、現職も同じ。未婚。それに彼氏もいないようだった。

藤乃にとっては、真尾はまさに市ノ瀬家の血を繋ぐために産まれてきたような気がした。でも、ここで焦ってはいけない。問題はとてもデリケートなのだ。慎重に扱わないと、すぐに潰れてしまうだろう。慎重に、慎重に――、と藤乃はしばらく冷静になって考えを巡らせていた。

首謀者には阿島をたてることにした。いかにも短絡的で、藤乃の計画に一番乗ってきそうな気がしたからだ。

そこで阿島を呼び出して、先尾さんに一人娘がいることを知っていますか? と訊いてみた。

「娘?」

阿島は驚いて藤乃を見た。

「あいつに娘がいるのかよ」

「ちゃんと育っていれば、今年で二十五になってるのよ」

阿島は眼をむいて驚いていた。

「もうそんなにでかいんだ・・・・・・」

「あなた、先尾さんが、正子さんと久子さんを、自分の好奇心のために人工授精させたってことで怒ってましたよね」

「そうだよ。それだけじゃないけど、それはどうしても許せない」

そんな阿島に、藤乃は顔を近づけて声をひそめた。

「だったら、今度はその娘に、人工授精を行うっていうのはどうですか?」

「人工授精?」

阿島は眉をひそめた。

「あいつの娘に? ――どうして?」

「自分が社会から隔離したこの場所へ、大切な娘と、人工授精でできたかわいい孫が入るなんて屈辱的じゃない? それで少しは思い知るんじゃないかと思って・・・・・・」

阿島は意外というように身を引いて藤乃を見た。

「藤乃さんも言うねー。――でもなぁ。話としては面白いんだけど、ひと泡吹かせたいのは先尾の野郎だからなー」

「でも、先尾さんは一番嫌がると思うんですけど」

「そりゃそうだけど・・・・・・。でも、なぁー」

藤乃はここではこれ以上追い込むのはやめて、大人しく引き下がることにした。もともと、すぐに進むような話とも思っていなかったからだ。

「わかったわ。じゃ、妊娠のフリだけの脅しにしましょう。そのことは私に任せといて。とにかく先尾さんの娘のことをちょっと調べてみてくださいよ」

「俺が?」

「ええ」

「あいつの娘のことを?」

「はい」

「調べるの?」

「ちょっと興味ないですか?」

「そりゃ、あいつの娘なんて、いったいどんな奴か興味ないこともないけど――。なんか、気が進まねーなー」

「そんなに深く考えないで、ちょっと調べてみてくださいよー」

あくまでも、阿島が先尾の娘を探らないと始まらない。そこはどうしても譲れなかった。そうしないと阿島が首謀者に見えてこないからだ。

後日、阿島は気が進まないながらも調べてみたようで、先尾の娘が真尾という名前だということ。屋敷から車で十分もかからない場所に一人で住んでいること。二人が十年以上も前からほとんど絶縁状態だというのも調べてきた。

すべて藤乃が知っていた情報だったが、彼女は満足だった。

いったい阿島がどんなルートを使って調べてきたのかわからなかったが、彼が嗅ぎまわっているという証拠を残しておくことが必要だし、これで少しは計画に積極的になってくれることを期待したのだ。

しかし、阿島はそれからも動きが鈍かった。

とくに十年以上も前からほとんど絶縁状態だというのがどうも引っかかるらしかった。それでも藤乃が必死に説得してみたが、やはり計画はそれからもなかなか進まなかった。何度となく阿島にせっついてみたが、やはり阿島が乗り気じゃなかったために、計画は始まってもいないのに頓挫したような状態だった。ようやく最適なドナーを見つけたのに、このまま立ち消えになってしまうのでは、と藤乃も気が気ではなかった。

それが変化したのは昨年の秋だ。阿島がニヤついた顔で、もう一人の追加を希望してきたのだ。

それが小野アリアだった。

「どなたですか、そのお方――」

藤乃は真尾の計画をまったく進めもせずに、別の話を持ってきた阿島に少しイラ立っていた。

「今年、うちの薬局に入ってきた新人だよ。もう少しで辞めそうなんだよねー。だから最後に一発、大きな花火をドッカ~ンって打ち上げたいんだよねー」

阿島は不機嫌そうな藤乃を見てもまったく悪びれることなく、不ぞろいの黄色い歯を隠しもせずに、嬉しそうに笑っていた。

「その子を妊娠させたいんですか?」

「いや、妊娠まではいいよ。朝起きた時に、パンツが精液で濡れてるってのが最高だな」と阿島は今度は手の中に唾を吐くようにしてくっくっくっといやらしそうに笑った。

その様子を見た藤乃は思わず眼を背けたかったが、ここはぐっと堪えて話をつづけた。

「一人暮らしなのですか?」

「ああ、そうだよ」

「ご両親は?」

阿島は首をふった。

「知らないよー、そんなこと」

「じゃ、ちょっとその事を調べてくれませんか」

「どうして? そんな面倒なことじゃなくて、パンツの中に精子をちゅちゅっと・・・・・・」

「調べてきてください」

藤乃は決然と言った。そのことに関しては一歩も引かないようだった。

「履歴書とかあるんでしょ?」

「わかったよ」阿島は面倒臭そうに言った。「そうしたら実行してくれるんだね」

「約束します。それと先尾さんの娘さんの件も同時に進めますよ」

「わかってるって」

「じゃ、ふたりの生理日がいつなのかも、調査お願いします」

「生理日?」阿島は露骨に嫌な顔をした。「それもふたりとも? どうしてそんなこと知りたいの?」

「妊娠させてしまってはまずいでしょう。ショーツに精子をいれるだけでも、妊娠する可能性はゼロとは言えませんからね」

「そりゃそうだよなー」

「だったらそれもお願いします。女性スタッフの誰かに聞いたらきっと知ってますよ。排卵日なら、なおいいですけど」

意外にも、阿島はすぐに調べてきた。よほどその新人を早く懲らしめたいのだろう。

そして、アリアには両親がいないことと、それに彼女の生理日ではなく、排卵日をしっかり調べてきた。

「真尾さんのは?」

「それはまだ・・・・・・」

「それがないと、計画は実行しませんよ」

「わかったよ。でも、ほんとにやってくれるんだろうねー」

「もちろんです」

「本人が気づかないうちに、パンツが精子で濡れてるんだよ。いい? 本人が気づかないうちにってのがキモだからね!」

「わかってます。任せておいてください」

藤乃が承知すると、阿島は俄然やる気を見せだした。小野アリアの計画を実行したいがために、仕方なく高木真尾の調査をするといった感じだった。

もちろん藤乃は、真尾も、その女も、確実に市ノ瀬惣一郎の精液で妊娠させようと心に決めていた。それでどうなるのか見当もつかなかったが、それでとにかく市ノ瀬家の血筋は確保できるのだ。実行してしまってから阿島に告白しよう。

あくまで市ノ瀬家の血を守るために行ったのだと――。

そうでもしなければ、市ノ瀬家はこのまま絶えてしまうのだと――。

そう説得しよう。

阿島自身はあてにはならないが、彼ならすぐに正子さんに相談するはずだ。あとは正子さんがなんとか進めてくれるだろう。

もともと妊娠する可能性がそう高くない方法なので、あまり大きな期待はできなかったが、少なくともこれで市ノ瀬家の尊い血が守られる可能性が二倍になると思うと、藤乃は小躍りしたい気分だった。

そして、冷凍保存された他の精液とはけっして間違えないように小さな赤い容器にいれた市ノ瀬惣一郎の精液と、アパートへ侵入するために使用するクロロフォルムの準備、そして二人への人口受精の施術などは、それぞれのアパートですべて藤乃一子がひとりでおこなったのだ。

阿島には、ドアの解錠と、施術中にドアの内側に立って、屋外の様子を見張ってもらっていた。

それは彼もこの犯行に加担したという意識を持たせるという理由が大きかったが、彼は何を思ったのか、それと同じ侵入手口で、後日、一也と一緒にあのダンスビデオを撮影したのだ。その時に阿島が熟睡しているアリアに何をしたのかまでは藤乃は知らなかった。しかし、あの阿島のことだ。ねっとりとなめ回すようなキスぐらいはしたのだろうが、そのことにはまったく興味がなかった。

そのようにして、藤乃一子は市ノ瀬家の血を護った。

惣一郎の悲願であった神聖な血を――。

父があんなにも切望していた血というものを、こうして継続させることができたのだ。

『市ノ瀬家の血を永遠に遺す』

死ぬまでそう強く願っていた父の笑顔が眼に浮かぶようだった。

藤乃は満足だった。

ゆっくりと眼を閉じて、父から強く抱擁されているという満足感を、じっくりと味わっていた。

これからもチャンスがあるならば、私は迷わない、と藤乃は考えていた。

まだ惣一郎の精液は二十八本もあるのだ。今回は用心してそれぞれ二本使用したが、これだけ妊娠の確率が高いなら一本でも十分だろう、と藤乃は考えていた。

それだとあと二十八人。もしくは二十八回――。

それだけあれば、市ノ瀬家の血を守れる可能性は無限に近いのではないか、と思うと藤乃はあまりにも嬉しくて踊りだしたい気分だった。

そう――。

血というものは、ずっと継続されなくてはならないのだ。

ずっと、永遠に――。

エピローグ

♪

か~ごめ か~ご~め~

か~ごの な~かの ト~リ~は~

い~つ い~つ 出~や~る~

夜~明~け~の~晩~に~

ツ~ルと カ~メが す~べった~

うしろの正面~

だ~あ~れ

藤乃アオは、唄いながら、隣同士のベビーベッドに入れられた高木真子と小野大地の二人を、嬉しそうに見おろしていた。

「キミはオリンピック選手かな?」と小野大地に言った。

「キミは女性ながら、ノーベル化学賞かな?」と高木真子に言った。

この二人には、市ノ瀬家の血が一滴もはいっていないのをアオは知っていた。

なぜなら、高校一年の時に、赤い容器の中に入っていた市ノ瀬惣一郎の精液をすべて廃棄し、その惣一郎氏が集めた優秀な精液から適当なものを選んで、すべて入れ替えたのがアオだったからだ。

もちろん、母親はそのことを知らない。いまでも市ノ瀬家の血を護ったのは自分だと信じている。そのことにも、アオはとても満足していた。母親のことは嫌いじゃなかったし、母親にはその願いをまっとうして欲しかったからだ。

でも、私は違う。

彼女は市ノ瀬家の血を憎んでいた。

正確には阿島コウイチと名を変えていた静尾を心から憎んでいたのだ。

小さい頃はアオを見かけるたびに「メカケの子の子~」と見下して嘲笑っていたくせに、中学生になると、ニヤついた目で、それでいて全然笑っていない目で、全身を舐めまわすように見るようになってきて、ある日、とうとう静尾はアオを襲おうとしたのだ。それもこのマザーハウスの庭をいじっている時に――。マザーハウスの庭なんて建物の窓のどこからも見えるのにだ。

襲われたことも恐怖だったが、そんな場所でも平気でそんな行為をしようとする静尾の方がもっと恐怖だった。その時は時空が気づいて事なきを得たが、それ以来、彼女はマザーハウス内のどこへ行くときでも防犯ブザーを手放さなくなった。もう毎日が怖くて仕方なかったのだ。

そのことをアオは母親には話さなかった。

それも〝血〟の負い目だ。正当な血ではない母親を窮地に追い込むのでは? と考えたからだ。

彼女が高校生になったとき、母親がリカバリールームに冷凍保存された惣一郎氏の精液のことを教えてくれた。母親としては、市ノ瀬家の血を護るために、その血を引き継いでいるアオにもその情報を知っておいてほしいという気持ちだったと思うが、アオにとってそれはおぞましいもの以外のなにものでもなかった。

そんなものが遺ってるっていうのも気持ち悪かったし、そんなものを大切に遺している母親の気が知れなかった。彼女にとっては、複製された阿島が何人も産まれてくるようなイメージしかわかなかったのだ。

それでアオが市ノ瀬家のために遺されているものを見せて欲しいと母親に頼むと、興味を持ってくれたことが嬉しかったのか、母親は意外にもすんなりと許可して、リカバリールームまで連れて行ってくれた。

先尾と正子(緑服)だけは知っていたが、藤乃一子はよく臨時で市ノ瀬レディスクリニックで産科医として勤務していたので、当然ながら、娘のアオをリカバリールームに連れて行っても、誰にも怪しまれることはなかった。

そこで一子は、赤い容器の中に入ったキャニスターという金属製の筒を引き出し、惣一郎氏の精液が入ったストロー状のものを見せてくれた。驚いたことに、すぐには数えられないぐらいの量の精液がそこには保存されていた。なぜか母親はとてもうれしそうだった。

そして、その横に置かれた赤い容器よりも倍以上に大きいシルバーの容器を指して、そこには惣一郎氏が集めた優秀な精液が保存されていることを教えてくれた。優秀な精液を使用することで、市ノ瀬家をより優秀な家系にしようということらしかった。

『選ばれし者たちが生息する場所』

よく一也が、マザーハウスのことを自嘲するように言っているセリフだ。

『その結果がいまの市ノ瀬家なのね』と思わず笑ってしまいそうだったが、もちろん母親にはなにも言わなかった。

後日、彼女はその赤い容器に入っていた惣一郎氏の精液をすべて廃棄し、惣一郎氏が遺した優秀な精液の中から適当に選んだものを赤い容器に入れておいたのだ。

まさかあの赤い容器の精液がこんな使われ方をするとは予想もしていなかったが、結果的に市ノ瀬家の血が、この子たちにまったく引き継がれなかったことに、藤乃アオはとても満足していた。

一也も男性として不能だと言うし、私も男性には一切興味がない。それが市ノ瀬家にとってなにを意味しているのか、アオはよく理解していた。

心なしか、この二人の赤ちゃんはとても優秀に見える。少なくとも、あんな静尾みたいにはならないだろう。いや、そうならないように私がちゃんとサポートしてあげる。

アオはとても満足して、二人の赤ちゃんを交互に見ながら、また歌を唄いはじめていた。

〈了〉

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?