【長編小説】血族 第4章

第4章 ねずみと仮面の告白

1

私の赤ちゃんは成長が遅いのだろうか・・・・、と真尾はベッドの上に坐って、自分のお腹を見下ろしていた。さっきアリアと一緒にお風呂に入ったとき、どう見てもアリアの方が出っ張っているように感じたのだ。

アリアは気のせいだといって笑うが、とてもそうは思えない。アリアは男の子で、私は女の子の違いなのだろうか・・・・。

「赤ん坊はお腹の中でグルグルしてるけど、私は頭の中がずっとグルグルしてるわ」

アリアはベッドに寝転んで、天井を見上げていた。そして天井に届くぐらい強く、大きなため息をついた。

「どーしよ! ホントにもうっ!」アリアは勢いをつけて起き上がると、時計を見た。「あれ? もう九時じゃない。行かなくていいの? アオちゃんとこ」

「あ、そうだ! 忘れてた。すぐに行かなきゃ」

「一人で?」

「そうね。彼女の場合は、ふたりで行くと怯えそうだから、一人で行ってくる」

「オッケー。じゃ私はテレビでも・・・・・・」

アリアがベッドから降りてテレビのリモコンを取り、電源をつけた。

「――ん? なにこれ。アンテナついてないじゃん! ――ビデオってあるの?」

「まだ、ないと思うわ。注文しないと」

「ハイハイ。わかりましたよーっと」アリアはテレビを消してベッドに戻った。「私はまた赤ん坊のために、ベッドの中でグルグルしてまーす。ちゃんと情報収集お願いね。ソーシャル真尾さま!」

「了解しました!」

「ちゃんと救い出してよ。こっちは四人もいるんだからね」

真尾は笑った。もう赤ちゃんの数まで計算に入れてるのだ。

まだアリアも産むとはっきり決めたわけではないだろうが、その気持ちはわかるような気がした。何度もお腹を内側から蹴られていると、もう一人いることを意識せざるを得ないのだ。それに、お腹を蹴られるたびに、私はすでに一人の人間の母親なんだということを自覚もさせられる。

それが、これからの私の人生にとっていいことなのか、よくないことなのか、真尾にも判断つかないでいた。

◇

藤乃アオの部屋からは明かりが洩れていた。

指先でスリガラス部分を軽くノックしてみると、ドアはすぐに開いた。

アオはなにも言わずに、無表情のまま、真尾を招き入れてくれた。

「ゴメンね。迷惑だった?」と真尾は声を抑えて言った。

アオは黙って首をふった。少しほほ笑んだように見えたが、それはすぐに消えた。

廊下をサッと見て、素早くドアを閉める。

アオの部屋の大きさも真尾たちと一緒だったが、さすがに置いてあるものは違っていた。

ベッド、デスク、丸テーブル、キャビネットなど、置いてあるモノはそう差はないのだが、家具は白木のパイン材でまとめられていて、ベットカバーなどのリネン類は薄いピンク系、そしてカーテンが白のレースという、ちゃんと女の子らしいアイテムで揃えられていた。

クールな感じのするアオのイメージからすると、ちょっとメルヘン調により過ぎかなと思ったが、これまで殺伐とした部屋しか見てこなかったので、なんだか新鮮で、ちょっと甘いが清涼な空気を吸っているような感じだった。

その感想を正直に述べると、アオははじめて嬉しそうに笑った。そして中央にある丸テーブルの横に置いてあった折りたたみ式の木製のイスをすすめる。

真尾が坐ると、すぐに紅茶を出してくれた。

「用意しててくれてたんだ。アリガト」

こんな時間に紅茶を飲むと眠れなくなりそうだが、真尾は正直に嬉しかった。ちゃんと待っててくれたのだ。みると、カップは三つ用意してくれていた。

「アリアの分もあったのね」

「一緒かな、と思って」

アオは真尾の向かいのイスに坐った。

「彼女も呼んできていい? すっごく退屈してるし」

「わたしは構わないけど」

「じゃ、呼んでくるね」

アオは、音を立てないようにコッソリ出ていく真尾を目で追いながら、不思議な気持ちでいた。

担任の立花{恵}(けい)先生と同じぐらいの歳なのに、彼女となら普通に会話できる。まるで友だちみたいに――。なにも緊張しないし、どもったりもしない。顔だってちっとも赤くなってない。

そう。こんな感じでいれば、私だって立花先生にもっと好きになってもらえるのに――。

もっともっと愛してもらえるはずなのに――。

どうして先生の前だと、バカみたいになにも言えなくなってしまうのだろう。ただうつむくだけで、ろくに顔を見ることもできやしない。そんな時は、先生もちゃんと私の顔を手で押さえてくれて、やさしくしゃべりかけてくれるのに、私ったらどう?

その手を振り払うようにして逃げてしまう。それもこれも先生のことが好き過ぎるせいだ。

不登校になってひと月半が過ぎようとしている。

べつにイジメられているわけでも、勉強がついていけなくなったわけでもない。ただ、心配した先生が、ひとりでこのマザーハウスを訪問してくれるからだ。私のためにわざわざ家に来て、私だけを見て話をしてくれるからだ。

そう。立花先生が私のことを心配してくれる、先生の頭の中の一部分でも、私という存在が占領しているということがなによりも嬉しかった。

そのことを継続したいがために、不登校を続けているのだ。

でも、もうそれも限界かもしれない。さすがの先生も、どれだけ諭しても登校しようとしない私にサジを投げようとしているのがわかる。

それだとまったく意味がなくなるではないか!

ここらあたりで登校を再開すると、先生は感激のあまり、今までよりもっと強く抱きしめてくれるだろうか・・・・。

私のために泣いてくれるだろうか・・・・。

アオはその空想にウットリしていた。

◇

「――で、あなたのお父さんは?」とアリア。

真尾は飲みかけた紅茶を吹きそうになった。

いきなりそれなの?

真尾にはとても真似できない行為だ。

アオは首をふる。

「いないの? 蒸発?」

「ちょっとアリア」

さすがに真尾が止めた。

「いえ、いいんです」アオが遠慮がちに言った。「別にたいしたことじゃないから。――最初っからいないんです」

「そうなの? ま、私たちもいないんだけどね」

「え?」真尾はアリアを見た。「私たちもって・・・・」

「いや、ほら、あの、携帯よ、あなたの携帯――。そこに、真尾のご両親の名前がなかったから・・・・」

「あー、なるほどね」

真尾はそれ以上なにも言わなかった。

いまさら父親だけは生きているといったところで何になる?

そう。私の父親も生まれた時に死んだのだ。

そうじゃなかったかしら?

「あなたのお母さんは、ほんとに話しができないの?」とアリア。

アオは真尾を見て困ったように笑った。

「もう、アリアったら。――アオちゃん。話したくなかったら答えなくていいからね」

「やっぱりダメか? じゃ本職にバトンタッチね」とアリアは真尾の肩をたたいて、紅茶を口に含んだ。

「時間もないから私もはっきり聞くけど――」

真尾も紅茶をひとくち口に含んだ。残念ながらありきたりのティーバッグの紅茶だった。

「ここって、出入り口はどこなの?」

アオはちょっと笑いながら顎をぐっと引き、首を左右にふった。

「言えないよねー」真尾も笑った。「じゃ、この屋敷を囲んでいるあの黒い壁って、いつできたの?」

「あれは、確か・・・・、去年の八月です」

「そんな暑い時に、あんな暑苦しいものを?」とアリアは目を大きく見開きながら「信じられなーい!」と首をふった。

「あれは誰が造ったの?」と真尾。

「知らない男の人です。八月に突然工事が始まって、夜にその男の人が来て、玄関前のホールでミドリさんと言い争ってたんです。ふたりともすっごい怖い顔してて・・・・」

「え?」とアリア。「アオちゃんって、緑のおばさんのこと、ミドリさんって呼んでるの? 本名の、――なんだっけ?」

「まさこさん?」とアオ。

「そうそう。まさこさんじゃないの?」

「ええ。ずっと昔からミドリさんと」

「へえー。じゃ、黄色のおばさんは?」

「レモンさんです」

「なるほど――」そこでアリアは真尾を見た。「あ、ごめん。話の腰を折って――」

アリアはそれだけ言って、また紅茶を口に含んだ。

彼女にはティーバッグで淹れようが、時空が淹れようが、あまり関係がないみたいだった。

真尾は笑って、改めてアオに目を向けた。

「その男の人っていくつぐらいの人?」

「五〇代だと思うんですけど、よくわかんないです」

「なにか特徴は?」

「特には・・・・」アオは首をひねった。「そうそう。親指がなかったわ」

「親指?」とアリア。「――よく見えたわね。そんな細かいとこまで」

「私、すっごい怒鳴り声がしたから、部屋を出て、階段を途中まで降りてそっと見てたんです。二人は玄関前のホールにいました。で、男の人がすごく怒りながら、ミドリさんの鼻先になんども指を突きつけていたんです。なにを怒っていたのかはわからなかったんだけど、私、人に指を突きつけるなんて失礼な人だなと思って見てたんです。その時になんかおかしいな、と思ってよく見てみたら、男の人の親指がなかったんです」

「指を曲げてたんじゃないの?」と言いながら、アリアが親指を曲げた手をアオに見せた。「ほら、こうやって内側に」

「いえ。男の人が私の視線に気づくと、『なに見てんだ!』って怒って、すっと右手をスーツのポケットに隠したんです。で、ミドリさんが私と男の間に入って抗議すると、今度は左手でミドリさんを指差したんです。その時にはちゃんと親指が見えてたから、見間違いじゃないと思います」

「なるほどね。親指のない男か・・・・」と真尾。

「心当たりあるの?」

「全然」と真尾はまた紅茶を口に含んだ。すでにぬるくなっていた。

「その時に、その男がスッゴい怖い顔して叫んでたんです、なんだったっかなー」

アオは顔をしかめて、右手の人差し指でこめかみを押さえた。

「ここを抑えると思い出すの?」とアリアがアオの反対側のこめかみを押さえると、

「あれ?」といってアオはアリアを見た。

「思い出したの?」とアリアが思わず身をのりだす。

「いまのでどっかへ飛んじゃいましたよー」

「ほら、もう! 余計なことしないの!」と真尾がアリアに注意した。

「そ、そんなの、ウソに決まってんでしょ!」とアリアが真尾に抗議したが、その声が大きかったので、真尾が声には出さずにシーーッ! と注意した。

「あっ、ゴメン。――でも、そんなこめかみに、記憶のスイッチがあるみたいなこと言わないでよー」

「気が散るってことなのー」と真尾。

「まぁそれは認めるけど・・・・」

アオは二人の話を聞いてなかった。今度は両方のこめかみを押さえていた。

「えーっと、なんだっけかなー? ――シャウエッセン?」

「シャウエッセン? なにそれ」アリアはちょっと驚いてアオをみた。「そんなこと叫んでたの? 予想外なセリフだわー」

真尾もアリアを見て、同意するように大きく肯いた。

「ちょっと違うなー」とアオはまたこめかみを押さえる。もちろん今度はアリアも手を出さなかった。

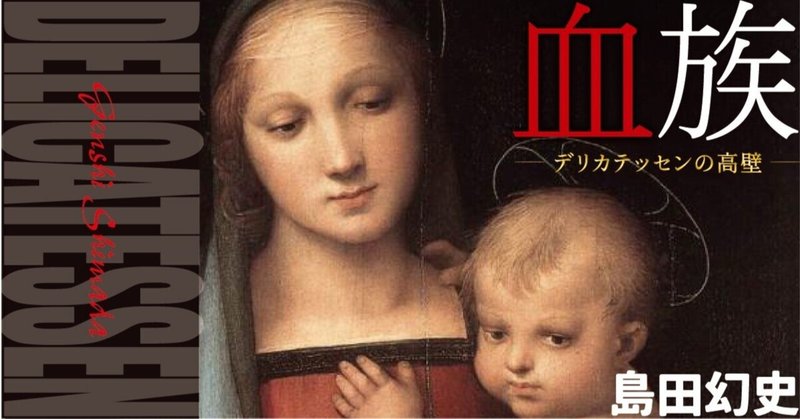

「デリカ、テッセン? そうよ、デリカテッセンよ!」

アオは手を叩きそうなぐらい喜んでいたが、真尾もアリアも意味がわからずに戸惑っていた。

ふたり共とても汚い罵倒のことばを想像していたからだ。

アリアは真尾を見た。

「デリカテッセンってなに?」

「なんか、聞いたことがあるような、ないような・・・・。ドイツの食堂だったかなー」と真尾も首をひねった。

「私ね、聞いたことなかったから調べたんです。そうすると、デリカテッセンって、調理済みの惣菜のことなんですって」

それを聞いてアリアは「あー、はいはい」となんども肯いた。

「スーパーの惣菜売場にデリカテッセンって書いてあるね。酢豚とかカラ揚げとかキンピラゴボウとかが売ってるとこに。――知らない?」

「私は見たことない」真尾は首をふった。「惣菜売場は知ってるけど」

「で、なんだっけ?」とアリアはアオに訊いた。

「そうそう、その男が、『お前たちはデリカテッセンなんだ! ちゃーんと隔離しないとな。わかったか!』って叫んで、出ていったんです。その後は、デリカテッセン! デリカテッセン! って叫びながら・・・・。おもてにはデリカテッセンって書かれた看板までつけられたんですよ」

「おもてって、塀の外?」と真尾。

「いえ、玄関をでたところに」

「そんなところに?」真尾は玄関を思い浮かべてみたが、そんな看板を見た記憶はなかった。だが、そこまでする男の執念深さに、厭なものを感じていた。

「でも、あんなところに塀を造らせて、誰も抗議しなかったの?」とアリアは眉を寄せながらアオに訊いた。

「そこまでは、私にはわかりません。塀に関して、男が来た夜のことしか知らないんです。私が首を突っ込めることではないですから・・・・」

「うーん」とうなったっきり、真尾は黙り込んだ。

お前たちはデリカテッセンなんだ?

できあいの惣菜?

だから隔離しないとな?

――やはり情報が足りない。

だから結局なにもわからない。

真尾はもう一度うなるしかなかった。

2

ふたりはアオの部屋をでてからも、釈然としていなかった。結局、なにもわからないことがわかっただけで、ちっともスッキリしない。

見ると、トレーニングルームで団地がトレーニングをしている。

まだ十時前だ。トレーニングをするにはちょっと遅いが、寝るにはまだ早い時間だ。

真尾とアリアは顔を見合せて、どちらからともなく肯きあった。

真尾が也子の部屋をノックする。アオの時みたいにあまり遠慮はしない。隠れて会うわけじゃないからだ。

ちょっと遅れて出てきた也子は、もうパジャマ姿だった。すでに寝ていたようだ。彼女らしくなく、シルクのようなツヤをした白いパジャマだった。彼女にはちょっと大きいようで、手足とも二回ぐらい折り曲げてあった。

「ごめんなさい。寝てました?」と真尾。

「もう寝てたの?」と後ろからアリアが顔を出して言った。「お子ちゃまタイムは終わりってわけ?」

「ナニよ、いきなり!」也子はアリアを見上げてきつく睨んだ。「いまのでハッキリ目が覚めたわ」

「そう?」とアリア。「じゃ、ちょっと中に入れてよ」

「なんで? なんの用?」

「イイじゃないのー」とアリアは真尾の背中を押して、強引に部屋の中へ入っていった。

「チョ、チョっとー」也子は不満顔で抗議した。「失礼じゃない。許可もなく――」

「いいの、いいの」

アリアは也子を無視して部屋の中に入り、そこで周りを見まわしてみた。

「へぇー。あんたの部屋って、見かけによらず、意外と片付いてるのね。――団地くんがやってくれるの?」

「まさか。ちゃんと自分でやるわよ。キレイ好きなのよ、私。アンタには意外かもしんないけどね」

「そう?」といって、アリアは意地悪っぽい笑みを浮かべながら、腰までの高さしかない本棚の一番上を見た。

そこには本は一冊もなく、ミニカーとか、革の手袋とか、包帯とか、お金とか、クリップとかが放り出された状態のまま放置されていた。

「そこは団地のスペースよ」也子は言い訳がましくいった。「アイツのスペースはそこしかないから、勘弁してあげてるの」

「わかった。勘弁、勘弁っと――。これはなに?」

アリアはその棚の二段目にあった窓のない銀色の宇宙船みたいなものを指さした。金属製で、大きな豆に三本の長い足がついたような形をしている。

「レモン絞り器よ。知らないの?」

「ほえ~。これでレモンが絞れるの?」とアリアはもっと顔を近づけてよーく見てみた。「スゴイ形してるね。カッコいいじゃん! これ有名なの?」

「みんな知ってるわ」

「真尾は?」

真尾は首をふった。

「ほら」とアリアは勝ったように也子を見る。「みんなっていっても、真尾も私も知らないじゃない」

「ナニよそれ」也子はきゅっと眉を上げて肩をすくめた。「ふたりでバカ自慢ってわけ? それよりナンの用?」

「でも、あんたの部屋カッコイイねー。成金のIT社長の部屋みたいじゃない」とアリア。

「いまどき成金って――。それって非難してるつもり? 生涯{金}(きん)にもなれそうにないアンタが・・・・」

「アラ? 褒めてるのよ。キミが男だったら、確実に惚れてるわ」

「これはこれは、さすが尻軽アリアさん。お礼をいえばいいのかしら?」

「尻軽って・・・・」アリアはにが笑いした。「それも言わないでしょ、最近」

「それにしても、きれいなお部屋ね」

真尾が素直にほめた。

「アリガト」と也子はにっこりと笑った顔を真尾に向けた。「アンタから言われると、素直に喜べるわ」

「なんだそれ」

アリアはちょっとふてくされながらも、部屋をじっくりと見回してみた。

たしかに屋敷の外観からは想像できないぐらいモダンな内装で、也子にはまったくないイメージだった。

天井の四辺に組み込まれた間接照明によって、天井全体が柔らかく光っているように見えた。床は黒っぽい木目のフローリング、窓にはダークグレイのブラインド、その窓の下には黒いベッド。シーツはブラインドと同じダークグレイ。

ついさっきまで也子がそこにいたらしく、シーツのセンターがこんもりと盛り上がっていた。ベッドがダブルサイズだったので、その盛り上がったかたまりもよけいに小さく見えた。

そのベッドヘッド側の壁にそって、大きな四人掛けのソファがあった。そこには黒いシーツがかぶせられていた。

「そこで団地が寝てるのよ」と也子が言った。「ベッドよりソファの方が好きみたいなの」

也子の部屋には机がない。イスもない。

そのかわり、部屋の中央に、フェイクファーのラグマットが敷いてあった。それもダークグレイだ。

也子が壁のダイヤルを調節して、照明をいままでよりも少し明るくした。

そしてスイッチを入れると、中央のラグマットにスポットの照明が当たった。

「まあ、坐って。――嫌だけど」

「そんなに嫌わないでよ」アリアが也子をみて笑う。そして、「あの変な形の植物ってなんていう名前なの?」と部屋の右隅にあった観葉植物を指す。

「変なって言うな! ――ユッカ・エレファンティペスよ」

「なんか舌を噛みそうな名前ね。ユッカ・・・・」

「ユッカ・エレファンティペスーっ。わかったー? 幹の根元が、象の足のように見えるからそういう名前なのー」

「なるほど、エレファントか。――ほんと、確かにそう見えるわ」

「で、なんなの? 話がしたいの? 飲み物でもいる?」

「いえ」真尾が首をふった。「話はしたいけど、飲み物はいいわ」

「わかったわ」

也子はベッド脇に置いてあった大きなクッションを持ってきてラグマットの上に置き、その上に乗っかった。そうすると直接ラグマットの上に坐っている二人との差があまりなくなった。

「――で、なに?」

「あなた、親指のない男って知ってる?」

真尾がストレートに訊くと、也子の顔色がサッと変わった。

「どこでそれを?」

「知っているかどうかを教えて欲しいの」と真尾。

「一也ね! アイツ、ペラペラと――」

「その男の人って誰なの?」と真尾。

「誰? え? アンタ、知らないの?」

「え? なに? 私が知ってる人なの?」

也子がまじまじと真尾をみつめる。

「アンタ、どこまで知ってるの?」

「その男が、この屋敷を囲う壁をいきなり造ったってことと、デリカテッセンがどうのこうのっていう話ぐらいよ」

真尾は正直に応えた。ここで小さな嘘をつくと、相手からなにも引き出せなくなるのだ。話は小出しに、内容は正直に――。

也子はラグマットに視線を固定して、しばらく考え込んでいた。

「で? アンタはその男の何が知りたいわけ?」と也子。

「その男のことが知りたいんじゃなくて、その男をあなたが知っているかどうかを教えて欲しいの」

「知ってるわ」也子は真尾を見つめながらニッコリと笑った。「よーく知ってるわ」

「そう。あなたはよく知ってるんだ・・・・」

このマザーハウスのパトロンか何かなのか? と真尾は考えていた。

よく考えてみると、誰も外で働いているようには見えないし、それでいてなかなか裕福そうだ。この也子の部屋にしたって、わざわざ内装の改装までしている。

あのトレーニングルームにしたってそうだ。ジムを経営しているわけでもないのにあれだけの機材を揃えるなんて、普通じゃ考えられない。あの藤乃さんにも、ちゃんと給料を払っているのだろう。

それに、希望すればあんな大きなテレビだっていきなり買えるというのも驚きだった。きっとそういうものを全部ひっくるめて面倒を見てくれるパトロンが存在するのだ。

真尾はそう考えていた。

「どう? 満足?」

也子はまた真尾をみてニッコリと笑った。

「ねえ――」とアリアがまた首をつっこんできた。「全然関係ないんだけど、あんたのお母さんって、どうしていつも緑の服を着てるの。それに、装飾品とかも緑色のばっかり――。ま、好きだっていわれればそれまでなんだけど・・・・」

「アレにはちゃんとした理由があるのよ」

也子にはめずらしく、とてもまじめな顔になっていた。

「アンタたち、未也子様には会ったの?」

「うん。ちょっとだけどね」とアリア。

「未也子様、どうしてた?」

「どうしてたって・・・・、ずっと寝てたよ。いつもそうじゃないの?」

「だったらあまりわからなかったと思うけど、未也子様って目が見えないの。昔からじゃなくて、マーさんが小学生の時に突然見えなくなったの。なんか、薬の副作用で――。それも、市販の風邪薬だって聞いたわ。詳しくは知らないけど・・・・」

真尾はびっくりしていた。

いまでも未也子様のあの目をはっきりと思い出すことができる。

顔は天井を向いていて、目だけで私を見ていたあの視線。とても目が見えないなんて信じられないぐらい凝視してきたあの強い視線を――。

あれは私の思い過ごしだったのだろうか・・・・。

「その時の未也子様って、いくつだったの?」とアリア。

「マーさんが産まれたのが、未也子様が三十五歳の時だから、四十半ばね」

「その年齢で見えなくなるのって、相当きつかったでしょうね」と真尾。

生まれつきではなく、その年齢になってからの大きな変化の大変さはよく言われていることだ。

真尾は心から同情していた。

「そう。他の感覚が鋭敏に育ってるわけじゃないから、そうとう不便だったと思うのよ。でもマーさんとヒーさんが、あ、黄色おばさんのことね」

「レモンさん」

アリアがすぐに反応した。その呼び名が気に入っていたのだ。

「ん? アオにもなんか訊いたの?」と也子がアリアを見た。しかし、アリアはつくり笑いを見せただけでなにも応えなかった。

「――ま、イイわ。で、未也子様の目が見えなくなったとき、マーさんが小学四年生で、ヒーさんが三年生。おもにその二人が交代で未也子様の世話をしていたの。いままで普通に健康だった母親の世話を突然することになって、ふたりとも相当とまどったらしいわ。未也子様だってもちろん、マーさんもヒーさんも、することなすこと全然うまくいかなくって――」

「まだ小学生ですもんねー」と真尾。

「当然よ」とアリア。

ふたりは真剣に也子の話に聞き入っていた。

「それでもやっているうちに少しずつ慣れてきて、なんとか世話もうまくいくようになってきたらしいんだけど、そんな時にやっぱり悲しいのは、未也子様の部屋へ入った時に『誰?』って訊かれることだったらしいの。

未也子様は目が見えないからそう声かけるのも当然だし、マーさんたちもひと声かけて部屋にはいれば済むことなんだけど、どうしてもそうしたくない理由がマーさんたちにはあったのよ」

部屋は静かだった。なにも音がしていなかった。

まわりもそうだ。団地のトレーニングの音も、その時は聞こえてこなかった。

「ふたりとも世話をしながら、もしかしたらいつか回復するんじゃないかって、そのことだけを考えていたの。突然見えなくなったんだから、突然見えるようになってもおかしくないんじゃないかって。

だから、いつも部屋へはいる前に、神様にお祈りしてたのよ。お母さんの目が見えていますようにって。『あれ? まさこ?』って、部屋に入るなりそう声を掛けてくれることを夢見て、わざとマーさんたちから声をかけずに入っていったんだって――。

ま、願掛けみたいなものね。それが、これから世話をする前の、唯一の楽しみでもあったみたい」

「うーん」

ふたりは同時にうなった。それしか言えなかった。小さい手を合せて、あの部屋の前でお祈りする少女の姿が思い浮かぶようだった。

「だから、部屋へ入った時に『誰?』って訊かれるのがすごく嫌だったみたい。夢も希望もない、失望の言葉だから――。

もちろんそんなこと未也子様に言えないから、ずっとその『誰?』に耐えてたんだけど、ある日、部屋に入った時に、『正子?』っていきなり呼んでくれたんだって――。とても落ち着いた声で、入ってきたのが娘の正子だとわかったみたいに――。

もうマーさん驚いて、未也子様をみたんだけど、どーみても目が見えてるようには見えない。そこで理由を聞くと、なにか分からないけど、あなただとわかったって言うのよ。入ってすぐにわかったって言うから、においじゃないし、どうしてだろうって、しばらくわからなかったらしいわ。

それがある日、緑の服を着て部屋にはいると、未也子様がわかってくれるということがわかったの。不思議に他の誰かが緑の服を着てもダメで、マーさんが着たときにだけ、それがマーさんだってわかるらしいの。

部屋へ入った時に母親が自分だって察してくれる、その歓びだけで、マーさんは今でもずーっと緑の服を着ているのよ。もちろん、ヒーさんもね」

真尾はことばもなかった。

とてもオシャレには見えないタイプの緑色だったが、そういう理由だったら私だって喜んで緑の服を着るだろう。黄色だってかまわない。誰に笑われようとも――。

真尾はいますぐにでも、あのふたりに謝りたい気分だった。

だがアリアは、背筋を立てて姿勢よく坐っている也子を、笑いながら下から見上げていた。

「なによ!」頬をふくらませながら、也子はアリアを睨んだ。「疑ってるのね?」

「・・・・ほんとうなの?」

アリアは笑っていた。

「ナニよ! 失礼ね! マーさんたちを侮辱する気?」

「そうよ、アリア。失礼よ」

真尾も同調した。

「なんか、いかにもこの子が考えそうな話だし・・・・」

「この子って言うな!」

也子はこぶしでアリアのヒザを小突いた。

「痛ったいわねー。殴らなくてもいいでしょ! 也子ちゃん」

也子がまた小突こうとしてので、アリアはサッと身を引いた。

「じゃ、さ」手で也子の攻撃を防ぎながら、アリアが訊いた。「あの、黄色の、レモンさん? 彼女がいつもしょってるリュックって、中になにか入ってるの?」

「アンタには教えない!」

也子は横を向いた。

「あ、じゃ、やっぱりさっきのウソだったんだ」

「ウソじゃないわよ」

「じゃ、教えてよ」

「そんなの話したら、アンタなんか鼻血だすわよ」

「と、いいながら、いま考えてる?」

「もう、アリア!」真尾がアリアに注意した。「話はちゃんと真面目に聞かないと。也子ちゃんにも失礼でしょ」

「也子ちゃんて・・・・」

ぼそりと也子がこぼした。

「あ、ごめんなさい。也子さん?」

「也子でイイわ」

「ヤゴでもいいんじゃない?」

「ふん! じゃ、アンタはアリだ!」

「うーん。微妙だなー、それ。べつに嫌な気もしないし、腹も立たないもんねー」とアリアが也子をあおっていた。

その時、誰かが屋敷に乱暴に入ってきたのがわかった。

なにかを叫んでいるが、なにを叫んでいるかはわからない。

也子の顔がサッと緊張したのがわかった。じっと階下の様子をうかがう。

すぐに緑さんが部屋から出てきたようだった。低いが、なにかを話している声が聞こえる。

いきなり、也子の部屋のドアが開いた。三人が驚いて同時にふり向くと、団地が立っていた。

彼も三人をみて驚いていた。

「ちょっとアタシも行ってくる!」也子が立ち上がった。「アンタたちもちょっときて!」

ふたりは大人しく也子の後ろについていく。

部屋をでると、階下で男の低い話し声が聞こえた。興奮はしていないようだ。だが、一方的に男だけがしゃべっているようだった。

「こっちよ」

也子は階下へ向かうのではなく、一也の部屋をノックした。

一也はすぐに出てきた。

昼間と同じ格好の、ダボダボの黒のスウェットを着ていた。寝る時も一緒のスウェットなのだろう、と真尾は思った。

一也は、先頭の也子をみた。そして背後にいる真尾、最後にアリアをみた。そしてまた也子に眼をもどす。

「来たわ!」と也子がいうと、一也の顔もサッと緊張したのがわかった。眼だけで階下の様子をうかがう。

「この子たちをかくまってて――」

一也は返事もせずに肯き、横に身体を引いて二人を招き入れた。

「アタシはちょっと下へ行ってくるから――」

そういって也子が団地の肩に乗ってすぐに階下へと向かった。

――いったい、こんな時間に誰が訪ねてきたんだろう、と真尾は考えていた。

也子の様子をみると、歓迎する相手ではなさそうだ。ついに来るものが来た! といった感じが強い。

あの親指のない男か?

デリカテッセン男か?

そんな気がする。

きっと、例の男に違いない、とアリアも同じように考えていた。

デリカテッセン男がついに来たのだ!

でも、それがなにを意味するのかも、これからどうなるのかも、二人ともまったく想像がつかなかった。

「ごめんね、急に――」真尾が一也に申し訳なさそうに謝った。「部屋に入れてもらってよかったの?」

「構わないよ、べつに――。空いてる所に坐ってよ」

一也の部屋は、彼のイメージ通りに、やはり殺伐としていた。でも、真尾たちの部屋と違って退廃的な感じではなく、モノに対する執着心の欠落からくる殺伐さだった。

モノを置いたら置きっぱなしといった感じで、昼間に運び入れた段ボール箱は、左側の壁面に積み重ねられたままで、少しも整理されてなかった。整理しようとするようすもなかった。

もとから部屋の中にあったと思われる四脚のイスも、一脚は部屋の中心に置いてあるテーブルの前、もう一脚はベッドの横、三脚目は窓の下、最後の一脚は入口の脇、みたいにバラバラに放置されていた。

そんなルーズさに反して、床にも棚にもホコリはいっさい見あたらず、いつも磨いているみたいに、キレイにふき取られていた。

小野アリアが入口脇に置いてあったイスを持ってきて、真尾と一緒にセンターテーブルの前に坐った。

テーブルの上には、磨きかけの指輪が、磨きかけのまま放置されていた。

虎の眼石がはまったシルバー製の指輪だ。男物にしては小さいが、一也のものなのだろう。

その指輪は、磨くのに飽きたとか、磨き疲れたとかの放置のされ方ではなく、磨いている最中にふと手を安めてそれっきり放置された、みたいな感じだった。いつでもすぐに再開できそうだ。

一也は、窓の下に置いてあったイスに立ち上がって、エアコンの正面を開いて中をのぞき込んでいた。

「あなたは行かないの?」声を落としてアリアが訊いた。

「ああ――」

エアコンの内部をのぞいたまま、一也が応えた。

「也子ちゃん、焦ってたわよ」

「そう?」

アリアは真尾をみた。

真尾は不安そうな顔をして、テーブルの上にあった銀の指輪を見ていた。

「あなたは、親指のない男って知ってるの?」アリアが訊いた。

「うーむ?」と一也がエアコンの内部をのぞいたままだったので、ちゃんと聞いているのかどうかもわからなかった。

「知ってるの?」と再びアリア。詰問調にならないように注意したが、それでも一也は「うーん・・・・」と応えるだけで、肯定なのか否定なのかもわからなかった。

しかし、アリアはいきなり「知ってるのね」と決めつけた。

そのとき一也がエアコンのフタを閉じてイスから降り、そのイスに坐ってこちらを向いた。

「こっちへ来なさいよ」とアリア。

「ここでいい」

「遠いわ」アリアは食い下がった。「声も大きくしないといけないし――」

「静かに話しても聞こえるよ」と一也は静かにいった。

彼の右側にあるキャビネットの上に置かれたスタンドの灯りのせいで、左半身が陰になっていた。

「とくに話すこともないと思うけど?」

「そんなことないわ」アリアがすぐに否定した。「いろいろ聞かせてよ」

一也は笑った。でも声を出しては笑わない。

「ね、いま下に来てるのって、その親指のない男なの?」とアリア。

「わからない」一也は首をふった。「そもそも、来たのが男なのかどうかも、ボクにはわからないさ」

「じゃ――」アリアはちょっと考えた。「仮にその親指のない男がくると、面倒なことになるの?」

「たぶんね」一也は腕を組んだ。「とても面倒なことになると思う。ま、いずれ来ることは予想できたけどね。それがちょっと早すぎたって感じかな」

「それって、私たちに関係あるの?」とアリア。

「いろいろ訊くねぇ」今度は足を組んだ。「そんなに次から次へと、よく質問が思いつくもんだね。感心するよ」

「いいから教えてよ。――その男の存在は、私たちにとっても面倒なことなの?」

「ああ、そうだよ。男が来たとすれば、キミたちが主目的だよ」

その言葉に真尾も驚いていた。

どちらかというと、対岸の火事のつもりでいたのだ。

これはこのマザーハウスの住人の問題で、自分たちには関係ないことだと思っていたのに、私たちが主目的ですって?

どうして?

親指のない男って誰?

知っている人?

真尾はますますわからなくなった。

そのとき階下でなにかが倒れる大きな音がした。続いて悲鳴も聞こえる。

一也がすぐに飛び出していった。

一也の部屋に取り残された二人は、顔を見合せたまま、階下の様子をうかがっていた。

自分たちが主目的なんて言われたら、もう階段の途中まで降りていって、階下の様子をのぞき見る、ような気分じゃなかった。見つかったら何をされるかわからない恐怖の方がずっと大きい。

不思議なことだが、いまではこのマザーハウスの住人に、自分たちが護られているような気分になっていた。

男の怒声に続いて、女が静止しようとする声が聞こえる。

二階へ上がってくるようだ。

真尾とアリアは顔を見合わせた。

ヤバい――。

声には出さなかったが、ふたりの表情にはそれがはっきりと表れていた。

すぐに隠れようと思ってアリアが立ち上がった時、勢いあまってイスが倒れた。

アリアは息が止まった。

男の足音も止まった。なにかを探っているようだ。少し経ってから、男の足音が再開する。足音に乱暴さが増していた。

あわててアリアがイスを戻す。

とにかく隠れる場所よ! アリア! そのクローゼットの中よ! と真尾が声を殺して指示した。

真尾は一也のベットを壁から少し離して、そのわずかなすき間にはいり込む。

幸い、そこの床の上にも、ホコリはいっさいなかった。真尾は一也の一面であるその几帳面さに感謝しながら、その狭いスペースの床に寝そべった。

アリアが半畳分のサイズしかない木製のクローゼットを開けると、吊ってある服は黒のジャケット一枚しかなく、他はいつも一也が着ているスウェットの上下が、たたまれることもなく、床面に何着も放りこまれていた。

何着あるかは分からないが、クッションには丁度いい。

これだと何時間だって隠れていられるわ、とアリアは一也の一面であるそのルーズさに感謝しながら、その場所にしゃがみ込み、そっとクローゼットのドアを閉めた。

男は二階に上がりきったようだ。

こちらの方向に向かってくる足音が聞こえる。

「やめてよ。そんなとこにいないわ」

懇願するような緑さんの声が聞こえる。

そしてドアが開く音――。

「なんだ? これは・・・・」と男が言う。「やっぱり{ねずみ}(ヽヽヽ)はいるんだな」

それには誰も、なにも応えなかった。

おそらく、いま開けたのはアリアの部屋だろう。

男の足音がゆっくりとこっちへ近づいてくる。

――止まる。

ドアを開ける。

「なんだ?」

男の声に少し驚きが混じっている。

「液晶テレビか? えらい豪勢じゃないか。ふんっ!」

男が真尾の部屋に入っていくのがわかる。

探しているのだ、ねずみを――。

しゃがみこんで、ベッドの下とかを見ているのだろうか――。

――このままじゃ、ヤバいんじゃない? と真尾は思った。男がしゃがみこんだら、ベッドの下に隠れている私が見えてしまうだろう。

真尾はあわててベッドのシーツを引っ張り落とし、自分はその上に乗る。そうすると男がしゃがんでベッドの下をのぞき込んだとしても、向こうからは黒いシーツしか見えないはずだ。

後はベッドと壁の隙間をなるべく狭くするだけだと思って、真尾はできる限りベッドを壁側に引き寄せた。

男が廊下に出てくる。

「ここは一也の部屋よ。関係ないわ」と緑さんの声が、ドア越しにくぐもって聞こえる。

真尾も、この部屋へ男が入って来ませんように! と、きつく眼を閉じて祈っていた。

息も殺していた。

来ないで、来ないで、来ないで――。

頼むから来ないで――。

「ふんっ!」

男はかまわずドアを開ける。

――静寂。

男以外、そこにいる誰もが息をのんでいたはずだ。

真尾もじっとしたまま、首をすくめるだけすくめていた。

男の硬そうな靴底が、フローリングの床を遠慮なく踏み鳴らす。まさしく土足で一也の部屋の中へ入ってきているのだ。

男はセンターテーブルの前までくると立ち止まり、その上にあった指輪とか金属磨き粉とかをいきなり払い落した。

「こんな、カマみたいなことしやがって! ああん?」

誰もが沈黙していた。

それぐらいの権力を、この男は持っているみたいだった。

そこで男がゆっくりと部屋の中を見まわした後、ベッドの方に近づいてきた。

そしてベッドに一発蹴りをいれる。

真尾は壁に思い切り頭を打ち付けて、思わず叫び声が出そうになった。

バレたのか! と思ったが、男はベッドに腰掛けて周りを見回しているようだった。

ギッギッギッとベッドが軋む。

土足でひとのベッドを蹴るなんて・・・・。ちょっと、どうかしてる。見つかったら何をされるかわからない。

真尾は男の常軌を逸した行動に、ますます身体を小さくしていた。

「しょせん半端もんは、半端もんしか産めないって証拠だな」

男の荒れた息遣いが、ベッドを通して感じられるようだった。

「也子も半端もん、一也もこのとおり。時尾だってそうだ。まともなのがひとりもいないじゃないか! まだまだいるぞ! おまえも、おまえも、おまえも・・・・」

「ヤメテよ!」緑さんの声だった。「なにもそんな言い方することないじゃない!」

「だって事実だろ? 違うか?」

「也子も一也もとってもイイ子よ。なにも悪いことなんてしてないわ」

「はっ!」男が笑った。「半端もんは半端もんさ。私も含めてな。そうじゃないか? え? そうじゃないっていうのか? ああん?」

真尾は、男がベッドを蹴ったときに、壁とベッドの両側から耳を押さえつけられる状態になっていたために、すべての音がくぐもって聞こえていた。まるで母胎内にいる胎児のような気分だ。

おまけに男がベッドに腰かけているせいで、まったく動くこともできない。呼吸をしただけでもベッドが動いて軋んだ音をたててしまいそうな気がしたので、どうしても虫のような息になってしまう。

早く出ていって! と真尾は心の中で叫んでいた。

打った頭がズキズキと痛いし、もう呼吸だって限界だ!

いったい何?

半端もんってなに?

もう何でもいいから、とにかく早く出ていってよ!

「まあ、いいさ」

男が大きなため息をついたかと思うと、ようやく立ち上がった。

そしてゆっくりと部屋を出ていく足音がする。

真尾は救われた気分になった。

呼吸をすこし大きくしてみる。

ベッドは軋まない。

もう一度吸う、――吐く。

吸う、――吐く。

なにごともなく逃れることができたのだ。真尾は心から神様に感謝したい気分だった。

しかし、男が一也の部屋を出ようとしたその時、誰もがこのままなにも問題が起こらないことを強く願い、そうなりそうな展開に安堵していたその時、ゆっくりとクローゼットの扉が開く音がした。

アリアが隠れていたクローゼットだ。

あまりにもゆっくり開いたので、それは古い屋敷のドアみたいにギギギーっと嫌な音をたてた。

その音に男がふり向く。

「やっぱりねずみはここか?」男は嬉しそうにニヤニヤ笑っていた。「気を持たせやがって・・・・」

女がゆっくりと出てきて、クローゼットの前に立った。

アリアだ。

右手になにかを持っていた。

「――お前は誰だ?」

男が怪訝そうに言った。

探していたものとは違っていたようだ。

「これはなに?」アリアは右手にもっていたモノを差し出した。「これは、どういうこと?」

「ん? ――なんだ?」

男はアリアが手に持っていたモノを見る。

そしてまたアリアに視線を戻す。

「――それがどうかしたのか?」

「どういうことよっ!」

アリアはいきなり叫んだ。

「もう、なにがなんだかさっぱりわからないわっ! ちゃんと説明してよ!」

と、手に持っていたモノを男に投げつける。

それは男の胸に当たって、床に落ちた。

男がそれを人差し指と中指で挟むようにして拾い上げてよく見てみる。

しかし、近くで見てもわからないようだった。

後ろにいた緑さんに見せる。

緑さんもわからないようだった。

いちばん後ろにいた一也が、蒼白な顔をして立っていた。

「おまえのだろ?」と男が訊いたが、一也はなにも応えなかった。蒼白な顔をしたまま、じっと男が手に持っているモノを見つめている。

その頃、ベッドをほんの少しだけ動かしてまともな呼吸を確保し、それと同時にいつもの聴覚を取り戻した真尾は、自分の耳を疑っていた。

この声はまさに父親ではないのか?

いや。間違うはずがない。

あのネチネチとした、ちょっと甲高い耳障りな声を、小さい頃からどれだけ聞かされてきたことか。

そう。まぎれもなく、男はあいつの声だ。

――高木先尾だ!

あいつがどうしてここに? 男は親指をなくした男なの? 親指をなくした男があいつなの? そもそもあいつはいつ親指をなくしたの? いったい、なにがどう繋がってるの? と真尾は一気に混乱していた。

だけど、いまは混乱している場合じゃない。

アリアだ!

アリアがクローゼットから外に出たのだ。

どうして?

おそらくあいつが探しているねずみとは私のことなのに――。

かつて自分の娘だった私を、ねずみ呼ばわりするのもあいつらしい。

真尾はベッドを力いっぱい押しのけて立ち上がった。

ベッドが動くときに結構大きな音をたてたが、アリアはこっちを見なかった。じっと男を睨んでいる。

真尾も男を見た。やはり父親だった。間違いない。ぽかんと口を開けて私を見ている。その開いた口の、中途半端な闇の黒さもまた、いまの真尾には無性に腹立たしかった。

「・・・・おお」男がうめくように言った。「・・・・真尾か?」

長い間離れていた娘の名前をようやく思い出せたみたいに、ぽつりと名前だけを言う。

真尾は父親を無視してアリアのところまでいき、手を握った。

――冷たい。

それでもアリアは男から視線を外そうとはしなかった。

「説明してったら!」アリアがまた叫んだ。「もう、ぜったい許さないわ!」

そのとき真尾は父親が手に持っているモノを見た。

最初はよくわからなかったが、目を凝らしてよーく見てみる。

そして思わず息をのんだ。

親指のない父親の手の中で、多少しわになってわかりにくくなっているが、それはまぎれもない、あのアリアの部屋に忍び込んで撮影されたビデオに出てくる、犬に似た不気味な仮面だった。

真尾もあの気味の悪いビデオを、アリアに見せてもらっていたのだ。

「どうしてここに・・・・」

思わず真尾もつぶやいていた。

「真尾・・・・・・」男はもう一度いった。そしてすこし笑う。「元気そうじゃないか。見違えたよ」

そのときはじめてアリアが真尾をみた。

顔が驚いていた。

「知り合いなの?」

「まあね」いまはそれだけしか言えなかった。「だからここは私に任せて――」

真尾はアリアにほほ笑みかけてから、ふたたび父親に眼をむけた。

「いったい、これはどういうことですか?」

「私か? 私はただ・・・・」

「違います!」真尾はピシャリと言って、先尾をさえぎった。「その仮面のことです」

「仮面?」

男は手に持っていたものを改めて見た。

「これは仮面なのか?」

「それがどうしてここにあるんですか? 説明してください!」

先尾が眉間にしわを寄せて困った顔をした。

本当に知らないようだった。

ふり向いて緑さんを見る。

緑さんも困った顔をする。

事情はわからないが、一也がなにかを知っているのがわかったので、緑さんは困惑しているようだった。

先尾が一也をみる。

「おまえだろ?」

一也は部屋に入ったところに立っていて、床を睨みつけたまま動かなかった。

ずっとそうだ。

アリアが出てきてから、彼は少しも動いてなかった。

「だったら、ちゃんと前に出て説明しろよ!」

先尾は緑さんを押しのけて、一也の手を強引に引っ張った。

一也が転びそうになりながら一番前に出てくる。

「みんながわかるように、ちゃんと説明しろ! 男だろっ!」

一也は下を向いていた。

ちょっと真尾たちを見る。

でも、すぐに下を向く。

「おいっ!」先尾が一也の肩を小突いた。「ちゃんと説明しないか!」

「暴力はやめてよね」後ろで団地の肩に乗っかっていた也子が言った。「こんど一也を小突いたら、団地がアンタを小突くわよ」

先尾が也子を見上げる。

そして、ふんっ! とだけいった。

「おい。早くしないか!」先尾がまた急かした。「みんなお前を待ってんだぞ!」

「――一也は、なんにも知らないよ」

先尾たちの背後で、これまで真尾が一度も聞いたことのない男の声がした。

団地と緑さんが横にしりぞく。

そこから男が部屋に入ってきた。

アリアが身体を緊張させたのがわかった。

「何? アリア」真尾がアリアの顔をのぞき込んだ。「誰なの?」

「・・・・阿島よ」アリアが阿島を睨みつけたまま言った。「ほら、こいつがあのセクハラの・・・・」

「え?」真尾が男を見た。「この男が・・・・」

話には聞いていたが、本人を見るのは初めてだった。

髪はぼさぼさで、頭のてっぺんがずいぶんと薄くなっている。四十前後と聞いていたが、五十過ぎでも通りそうな風貌だった。

「なんでここにいるの?」とアリア。

「かつてはここの住人だったからだよ」阿島は平然と言ってのけた。「産まれてからずっとな。っていうか、俺はここで産まれたんだよ」

「ここで?」

真尾は、ただうつむいているだけの緑さんに眼を向けた。

緑さんに限らず、その場に居合わせた誰もが肯定も否定もしなかった。阿島が言うことをおとなしく聞いている。それだと肯定と同じだ。

真尾はもう一度阿島をみた。

阿島は冷酷そうな一重の目で、アリアを見ていた。ヘビがカエルをみて、そのつるりとしたのど越しを想像しているような目だった。そんな目でニヤニヤと笑っているのだ。こんな男を毎日見ることを想像するだけでも、頭がおかしくなってしまうような気がした。

「いったい、ここの家族構成はどうなってるの?」アリアが全員を見回しながら言った。「もしかして、全員血がつながってるの?」

〝血〟というセリフに真っ先に反応したのは高木先尾だ。

彼はそれまで、どちらかというと、阿島を睨んでいたが、〝血〟というセリフにさっとアリアを見た。

「気安くそんなこと言うもんじゃない」

先尾はアリアに向けて親指のない右手の人差し指を突きつけた。

「血は神聖なんだ。とくに、血がつながった家族にとってはな――」

「そうかしら?」と也子。

彼女は団地の肩をたたいて、下に降ろすように指示した。

そして先尾の足元まで歩いていくと、キッと見上げて先尾を睨みつけた。

「血がつながっていようがいまいが、家族は家族よ! 家族を棄てたアンタにはわからないわ!」

「ははん?」

先尾が也子をなじるように笑った。

「私は、家族は棄てちゃいない。ただの一度もな! もっとも、血がつながっているのが家族だとしての話だけどな」

真尾は思わず眼を逸らした。

母と離婚してからの十六年間で、父親はなにも変わっちゃいない。話し方はおろか、家族=血の定義さえも――。先尾にとっては、すべては〝血〟の問題なのだ。それがつながっていない限り、彼は誰であっても家族として認めなかった。そのことにどれほど苦しめられてきたことか――。

血のつながりに、どれほどの意味があるのかはさっぱりわからない。いま、改めてその定義を父親の口から聞かされても、やはり真尾には〝血〟の意味するものがさっぱりわからないでいた。

「じゃ、私たちはどう?」

也子が首を傾けながら訊いた。

「べつに棄てちゃいないだろう」

「あら? アンタは市ノ瀬姓を棄てて、高木姓を名乗る選択をしたのに、私たちを棄ててないってわけ?」

高木姓?

市ノ瀬姓を棄てた?

いったいどういうこと?

父親は市ノ瀬という姓だったの?

それすらも初耳だった。

「棄てちゃいないさ。現に戻ってきてるじゃないか。私がいま何をしてるか、知ってるだろ」

「もちろん知ってるわ」

「じゃ、それがなによりの証拠じゃないか。誰がここを維持してると思ってんだ? 也子。お前は働いているのか? ああん?」

徐々に、先尾のことばが侮蔑の色を帯びてくる。ねずみを追いつめる猫のように、圧倒的な優位性を感知すると、その弱い部分を執拗に攻めてくるのだ。そして自らのその行為に酔う。論理的に攻める自分に酔い、反論もできなくて小さくなっていく相手をみると、それがどんどんと増長していく。

そういうたちなのだ。やはりなにも変わっていない。おそらくこれからもずっと――。

「お前だけじゃない。お前も(緑さん)、お前も(黄色さん)、お前も(団地)、みんななにもしてないじゃないか。それなのにこんなことをして――。身の程を知れよ! まったくー!」

「なにを偉そうに――」

阿島が嘲笑った。

「誰がここを維持してるって? 笑わせんなよ。すべては市ノ瀬家の遺産じゃねーか。それをいきなり戻ってきて、とっとと院長を追い出して――。すべてお前が勝手にやったことじゃねーか。あの壁だってそうだよ。ふざけてんのはそっちだろ!」

「なんだと! 私に向かってお前とはなんだ! 勝手に名前変えやがって。お前はどうしたって一生静尾なんだよ。市ノ瀬静尾。それがお前の名前なんだよ! 違うか?」

「ちょっと待って!」アリアがここでも話しに割って入った。「市ノ瀬って、まさか市ノ瀬レディスクリニックのこと?」

「そうだよ」と阿島。

「じゃ、この屋敷って・・・・」

「市ノ瀬レディスクリニックの裏よ」と也子。「あなたの元職場と目と鼻の先ね。どう? お{家}(うち)から近くて安心した?」

小野アリアは、ミヤマ薬局の近くにあった市ノ瀬レディスクリニックの外観はよく見ていたが、中に入ったこともなければ、病院の敷地内にすら入ったこともなかった。薬局に出勤してそのまま帰る毎日だったのだ。

それでも、あの大きな壁に気づかないでいたことが不思議だった。いくらなんでも、あんなに高くて黒い壁があれば不審に思うだろう。

でも、そんな壁を見た記憶が一切なかった。

アリアは、かつて見た市ノ瀬レディスクリニックの光景を、必死になって思い出そうとしていた。

高木真尾は、マザーハウスの所在地よりも、父親と阿島が{兄弟}(ヽヽ)ということに驚いていた。幼い頃から父親には兄弟はなく、祖父母も、真尾が産まれる前に亡くなったと聞かされていたのだ。

それが、こんなにも・・・・。

こんなにも?

いったい誰と誰が兄弟なの?

見た感じでは、だれも兄弟のようには見えないが・・・・。

「ちょっとお聞きしたいんですけど・・・・」真尾がようやく声に出して質問した。「母親が未也子様なんですよね。それで、兄弟の構成はどうなってるんですか?」

「私が長男なんだ」と先尾がまっさきに応えた。「真尾にはなにもかも隠していたが、それは本当だ。で、長女(緑さん)、次女(黄色さん)、次男(時空)、三男(阿島)っていう構成なんだ」

「みんな繋がってるの?」

真尾は心底驚いていた。この中に兄弟がいるのは想像ついていたが、全員がつながっているなんて・・・・。ひとりひとりの顔を確認していったが、誰も、誰とも似ていなかった。みんながそれぞれ別の顔をしていた。

真尾は声もでなかった。

「なあ――」と阿島。「ここではなんだから、食堂にでも移動しないか?」

誰もその提案に異論はなかった。

みんなゾロゾロと部屋を出て食堂へ向かった。

真尾とアリアが一也の横をすり抜けようとしたとき、一也がなにか言いたそうだったが、結局なにも言いださずに下を向いた。

そのまま部屋をでると、阿島がニヤついた顔をして待っていた。

見ると、真尾の部屋の扉が開いていて、阿島が腕を差しだして部屋に入るように促している。

「私たちも聞きたいんだけど!」とアリアが阿島を睨みつけながら抗議した。

「おー怖っ!」と阿島が笑う。「でも、そりゃ無理だろう。まずは市ノ瀬家の問題なんだ。――それより、もう目立ってんのか?」とお腹をのぞき込むようにすると、アリアはお腹を両手で守るようにして阿島から隠した。

そんなアリアと真尾を押し込むようにして部屋に入れると、

「ちゃんとカギかけとけよ!」とまだ自分の部屋の中にいた一也に言い残して、そのまま食堂へと向かった。

一也はうつむいたまま部屋から出てきて、真尾の部屋の扉をそっと閉めた。そして、最初に真尾が部屋へ案内されたときには付いてなかった真新しい打ち掛け錠をはめてから、そのまま彼も階下へと降りていった。

◇

自分の部屋に戻ってからも、真尾は混乱したままだった。

あの五人を改めて思い返してみても、兄弟にはとても見えない。背の高さも体形も、それぞれまったく違っている。でも、だれも嘘をついているようにも見えなかった。

それにアオが言っていたとおり、父親の右手の親指が本当になくなっていた。

潰れたようではなく、スッパリとなくなった感じだった。母親の葬儀のときにはちゃんとあったから、この九年の間に父親の身になにかあったのだろう。

――でも、まあいい。

私にはもうなにも関係のないことだ。

あの父親も、そしてもちろん、この得体の知れない兄弟の集まりとも――。

小野アリアも真尾と同じように混乱していた。

しかし、彼女の場合は、忌々しい阿島が現れたことで、これまでまったく理解できなかったものが、少しずつ繋がっていくような感覚があった。

あの醜い仮面にしたってそうだ。クローゼットの中で見つけた時は、なぜここにあるのかまったく理解できなかったが、阿島が現れたことによって(とても忌々しいことには変わりはないが)繋がったのだ。

あの自分にあてがわれた部屋で嗅いだ臭いもそうだ。

あれは阿島の臭いだったのだ。

そう、あの雑巾にしょうゆをかけたような臭い。

それも繋がった――。

「えっ!」と、小さく叫びながら、アリアが腰掛けていたベッドから立ち上がった。「・・・・うそ」

アリアは、口を手で押さえながら、自分の思いあたった想像に震えた。

「どうしたの?」

真尾は自分のベッドに坐ったままアリアを見た。でもなにも応えないのを見てもう一度訊いた。

「どうかしたの?」

「いえ、なにも・・・・」

「そう? 大丈夫?」

「ええ、大丈夫・・・・」と笑顔で応えてから、アリアはまた自分のベッドにもたれかかった。

まさか・・・・、とアリアは必死に考えていた。

あの気味の悪い仮面が一也の部屋から出てきたということは、あのビデオで踊っていた痩せた男は一也だったのだろう。そして、それを撮影していたのは――。

アリアは自分を落ち着かせようとして、大きく深呼吸をした。しかし、それを三回くり返してみても、彼女の不安はなくなるどころか、よけいに大きくなっていった。

もしかすると――、と彼女は思う。想像もしたくないことだが、どうしても考えてしまう。

もしかすると――、

私は――、

あの――、

あの、忌わしい――、

阿島の子を――、

身ごもってるっていうの!

そう思うと、彼女はとつぜん強烈な耳鳴りが聞こえたみたいに頭を抱えてうずくまり、きつく眼を閉じた。

「大丈夫? アリア。どこか痛いの?」

真尾がアリアのベッドまできて心配そうにのぞき込んでいたが、アリアの混乱は、これまでとは比べようもないぐらいに大きくなっていった。

「もうダメーッ!」とアリアが頭を強くふりながら叫んだ。「とても我慢なんてできないっ!」

「え? どうしたの?」

「真尾はお腹の子が誰の子か気にならないの?」

「そりゃ気になるけど・・・・」

「でしょう! はっきりしてもらいましょう!」とアリアは真尾の手を取ってドアまで向かい、乱暴にノックした。

「ちょっと開けてよ!」

返事はなかった。

アリアは把手を握ったままドアに向かって体当りした。それを二回くり返すと、ドアは簡単に開いた。見ると、打ち掛け錠は結構頑丈そうで曲がってもいなかったが、取り付けたビスが根元からすっぽりと抜けていた。

「やっぱボロね」とアリアは真尾を見て笑った。

廊下には誰もいなかった。各部屋にも誰かがいるような気配はない。やはり全員食堂に集まっているようだ。

アリアは真尾の手を引っ張るようにして階下へと向かった。

その勢いのまま食堂の入口に立つと、集まっていた全員がふり返ってふたりを見ていた。

食堂には未也子様以外、全員そろっているようだった。

藤乃親子も呼ばれたのか、二人ともパジャマに薄手のカーディガンを羽織り、食堂の窓ぎわに並べられた椅子に腰かけていた。

その横に時空と一也も坐っていて、その奥に阿島と団地が立っていた。団地は也子を肩にかついだままだった。

食堂中央に置かれた八人がけのテーブルには、緑さんと黄色さん、そして高木先尾が坐っていた。

「ちょっと待ってて」とアリアは真尾に耳打ちしてから足早に部屋を横切り、調理室へ入った。気持ちよく整理が行き届いた調理室では、包丁はすぐにみつかった。大きな木のまな板の横の棚に、きれいに四本刺さっていた。

アリアはそこで刃渡りの長い牛刀を選んで食堂に戻ってきた。そして調理室を背にして立ち、お腹に包丁をつき立てた。

緑さんが口に手を当てて驚いているのが見えた。

「私たちにも話を聞かせて欲しいんです」とアリアは静かに訴えた。

「私たちのお腹の――」とまで言ったところで黄色さんが足早に歩いて頭から突っ込んで来るのが見えた。

「止まって! でないと刺すわよ! あなたたちの大切な赤ちゃんを――」と叫んでも黄色さんはまったく止まらずに突進してきて、そのまま包丁をアリアから取り上げてしまった。

「{彼に}(ヽヽ)なんてことするのよ!」と黄色さんは顔を真赤にしてアリアをにらんだ。「そんなこと絶対に、――絶対に許さないわよ!」

アリアは呆然としていた。なによりも一番驚いたのは黄色さんが泣いていたからだ。号泣と言ってもいい。黄色さんはアリアから包丁を奪い取ってからも、アリアをきつく睨みつけて号泣していた。

すぐに緑さんがやってきて黄色さんの肩を抱き、嫌がる黄色さんをなかば強引に引っ張るようにして八人がけのテーブルへ戻っていった。

『・・・・彼?』とアリアは考えていた。私のお腹の中にいる子は男の子なの? もうそれはわかっているの? まだ一度も診察を受けたことがないのに?

「クックックッ――」と阿島が笑っていた。そうして先尾に向かって「どうするよ!」と面白がっているような声で訊いた。

「どうするもこうするも、まだ私にも事情がよくわかってないんだが――、なにが知りたいんだ?」と先尾がアリアに訊いた。

「なにがって、全部よ。全部教えてほしいわ」とアリアが訴えた。

「そりゃそうよねー」と也子がすぐに同意した。団地の肩の上に乗っかったままだった。「突然妊娠させられて、いきなりこんなとこ連れて来られて、もう不安しかないわよねー。なのになんにも教えないまま出産までしてくれるって本気で思ってるの?」

「うーむ」と先尾も難しい顔をしたが、なにも応えなかった。

「そもそも私たちはどうして妊娠してるの?」とアリア。

「それは市ノ瀬家のためよ」と也子がきっぱりと言い切った。

「市ノ瀬家?」

「そうよ、このマザーハウスのことよ」

「その市ノ瀬家の、なんのため?」

「存続のため。見てご覧なさい。これで市ノ瀬家全員なのよ? これでこれからも永続的に市ノ瀬家が存続できると思う? ま、存続しなくったって私にもアンタにもなんにも関係ないだろうけど、そこのオッサンには大問題なのよ」

「也子!」と先尾がきつく注意した。「なにもわかってないクセに、偉そうにいうな!」

「そう? でも、事実じゃない? そうじゃなくって?」

「お前にはまだわからん!」

「まだ? じゃいくつになったら理解できるの? 三十? 四十?」

「ちょっと黙ってなさい!」と先尾が苦々しげに応えて下を向いた。

「さっぱり意味がわからないわ」とアリア。「ちゃんと教えてよ」

「じゃ、 あんたから――」

阿島は高木先尾に向かって言った。

阿島は食堂と調理室の間のカウンターにもたれかかっていた。

「話をわかりやすくするために、このお二人さんに、市ノ瀬家の歴史を簡単に説明してやってくれよ」

「私がか?」

先尾はいやな顔をした。そして、真尾とアリアを交互に見る。

「そもそも、この子は誰なんだ?」とアリアを見て非難がましく言った。

「私の大切な友だちです!」と真尾は先尾をにらみつけたままきっぱりと応えた。このままだと、いつもの父親のように、アリアへの執拗な攻撃がどんどん大きくなっていきそうな気がした。

先尾はそんな真尾にからみだす。

「友だち? ほおぅ」先尾は真尾を見た。そしてまたアリアを見た。

「どうして、おまえの友だちが、今、ここにいるんだ? それもこんな時間に――」

その質問に真尾が応えられないでいると、先尾は真尾を正面から見つめなおした。

「そもそも、おまえは、本当に妊娠しているのか?」

「え?」真尾は驚いて先尾を見返した。「知らなかったの?」

「なにをだ?」

「私が妊娠させられたのを・・・・」

「ん? ああ、知らなかったさ。だから、こんな夜に、あわてて来たんだよ」

真尾は改めて、その場にいる全員の顔を見回してみた。

眼の前にいる緑服の女、黄色服の女、阿島、藤乃・・・・とゆっくりと見回していく。

しかし、なにもわからなかった。全員がすべてを知っているようにも見えたし、誰もなにも知らされていないようにも見えた。ただ、緑服の女だけは、真尾と眼を合わせなくてすむように、テーブルに視線をずっと落としたままだった。

「言っとくけど、この子も市ノ瀬家の子を妊娠してるんだよ」と阿島がアリアを顎で指し示しながら言った。

「な、何をニヤニヤしながら言ってんのよ!」とアリアは阿島を睨みつけ、また台所へ入ろうとしたが、いつの間にか時空が台所の入口に立ち塞がっていて、アリアを見たままゆっくりと首を横にふっていた。もう誰も、一歩たりとも自分の聖域に入れる気はないようだった。

「それは本当か?」先尾は本気で驚いているようだった。「どうしてこの子まで妊娠してんだ? ああん? 正子! 本当なのか?」

緑服の女は顔を伏せたままなにも応えなかった。

「本当さ。でも、その話をする前に、市ノ瀬家の話だよな。でないと、なにも理解できないと思うんだが・・・・。ま、理解できたところで、どうなるもんでもないと思うがな」と阿島がまた笑った。

真尾がアリアの所まで行き、アリアの手を取った。

「とにかく、話を聞きましょう。すべてはそれからよ」とアリアに向かって小声で耳打ちすると、アリアも阿島を睨みつけたまま肯いていた。そして二人して八人がけのテーブルへと向かい、そこに坐っていた先尾からひとつ空けた椅子に腰掛けた。先尾、真尾、アリアの順で、目の前には、緑さんと黄色さんが坐っていた。

「私も聞きたいわ」と先尾の背後から、也子が口をはさんだ。「私だって、市ノ瀬家のこと、ちゃんと聞いたことないんだもん」

先尾はゆっくりとうしろをふり向いて、団地の肩の上にのった也子を見上げた。そしてひとつ、深く、ゆっくりとため息をつく。

「嫌なのか?」

阿島は手の中でサイコロを二個いじっていた。

「――いや、わかったよ。ま、ここで一番知ってるのは私だからな」

先尾は「ああんっ!」と咳払いをしながら立ち上がって、窓際までゆっくりと歩いていった。

庭には外灯がなかったので、煌々と明かりがついた食堂がそのまま窓に映っていた。そうすると、まるで庭側にもうひとつ同じ部屋があるみたいだった。

先尾は窓に映った自分の姿にむかって、市ノ瀬家の歴史をゆっくりと話しはじめた。

3

高木先尾の祖父、市ノ瀬惣一郎が最初に診療所をつくったのは、大正十三年。関東大震災の翌年のことで、震災から半年経っていても、まだ街には被災者があふれていた時期だった。診療所の場所はここよりももう少し北だったが、詳しいことは先尾も知らなかった。

昭和五年、市ノ瀬惣一郎は、この場所に新たに診療所を開設した。当時の個人病院としてはめずらしく、小規模ながら入院施設もある立派なもので、相当繁盛したらしい。

立派な個人医院と、妻と、息子二人に娘が一人。

毛の先ほどの不安も感じさせない充実した生活ぶり――。

未来に対して、なにも不安のない生活――。

その病院の開設からの十年間が、惣一郎の絶頂期だった。

そして昭和十五年の春、長男の章太郎が肺結核で鎌倉にあった{結核療養所}(サナトリウム)へ入院する。

昭和十八年には次男の晋平が戦地へ駆り出され、その翌年の十九年に、いまでも無謀な作戦の代名詞になっているインパール作戦で、ビルマへ向かう街道で戦死。その翌年に章太郎が療養の甲斐なく死亡。

昭和二十二年に先尾の母、未也子が見合い結婚。惣一郎は婿入り養子を強く望んだが、戦後間もない時期にそんな縁談は望むべくもなく、相手は結婚二度目の銀行家だった。

だが、三年も経たずに子供ができないという理由で離婚。その三ヶ月後、祖母が心労で倒れ、そのまま帰らぬ人となった。

ふと気づくと、それまで家族五人順風満帆に生活していたものが、たった十年足らずの間に二人きりになってしまった。

惣一郎はその現実に愕然とした。それで美也子になんども縁談を勧めたが、美也子は断固として拒否し、もう一生どこにも嫁がないと宣言して惣一郎を悩ませた。

そんな折、惣一郎は学会誌で『凍結精子による出産の成功』というニュースを知った。まだ昭和二十八年のことで、惣一郎が考えもしなかったことが、世の中では起ころうとしていた。

惣一郎は必死になってその凍結精子のことを調べ、ついには自分の診療所を市ノ瀬医院から市ノ瀬産婦人科医院に改院するまでになった。そこで専門的に凍結精子による出産の情報を収集し、本格的に市ノ瀬家の存亡をかけて取りくむ覚悟だった。

「この世でなにが悲しいかって、自分の〝血〟が絶えてなくなってしまうほど悲しいものはない」というのが惣一郎の口癖だった。

そんな惣一郎がもっとも力を注いだのは、当然のことながら、人工授精だった。当時はまだ子供は授かりものという考え方が主流で、子供を産むためになんらかの治療を施すということはまだなかった。しかし、子供ができない夫婦は多くいたし、子供を欲しがっている夫婦もいっぱいいた。

そして美也子もそうだが、子供ができないということが離縁される理由として、まだまだ成立する時代だった。

「男の方に問題があるかもしれないのに、子供ができないと、一方的に女のせいにされたんだ」と先尾は部屋の中へと視線を戻し、そこで藤乃さんに目を止めた。

「――藤乃さん、悪いけど、ちょっとお茶でももらえないかな」

急に指名された藤乃は最初驚いていたが、すぐに立ち上がって調理室へ行き、お茶の用意をはじめた。後ろににアオがついていって手伝っている。

先尾はその光景をみながら、先を続けた。

「そんな世の中だったから、子供を授かるための治療という宣伝をあえてしなくても、噂を聞きつけて来院する患者はいっぱいいたそうだ」と先尾は言った。

とくに女性が積極的で、なんでもいいから妊娠させてくれっていう人も多かったらしい。当時、惣一郎が行っていた不妊治療はそんなに高度なものではなく、なるべく正確に排卵日を計算して、その日に亭主の精子を送り込むように指導するというレベルに過ぎなかった。

その送り込む作業ができない亭主、つまりインポテンツなどが原因でセックスできない亭主の場合のみ、妻の排卵日に来院してもらって精液を提供してもらい、それをすぐに妻の子宮に注射器のようなもので注入する。そんなレベルでも女性の妊娠率は飛躍的に高まり、惣一郎の病院は評判になった。

「そうすると、患者がいっぱい来てくれる。そんな中で、祖父は着々と、いい精子を凍結保存していったんだ」

「いい精子って・・・・」也子が口をはさんだ。「やっぱり頭がいい人とかなの?」

先尾は也子を見た。そしてそのままその部屋にいる全員の顔をざっと見渡していった。

そのままフッと笑う。

「こんなことを言うのもなんだが・・・・」と先尾。「頭脳も顔も、抜群にイイ男ばかりを選んだらしい」と言いながらまた全員を見回し、「――とてもそうは思えないがな」と嘲笑った。

それには阿島も肩を震わせて笑っていたが、その場で笑っていたのは彼と先尾だけだった。

「でも、そんな時代に、精子を凍結保存なんてできたの?」と也子。本当に疑問に思っているみたいだった。

「凍結保存は、当時でもそう難しい技術じゃないんだ」

先尾は也子をみて諭すようにいった。

真尾がいままで見たことのない種類の顔だ。確かにこれだったら他人からの印象はいいだろう。大学病院時代の父親の姿をかいま見たような気がした。

「液体窒素があれば、その中で長期保存が可能なんだ。それもたいして費用はかからないし、妊娠を望む患者だったら保証とかの問題もあるだろうけど、自分の娘に使うんだったら、なんの問題もなかっただろうな」

藤乃さんとアオとがみんなにお茶を配りはじめた。

棒ほうじ茶だった。

高木先尾は元いたテーブルにもどり、お茶を手にとって一口すすった。

「うーん。うまいねー」

先尾は藤乃に礼をいった。

藤乃はそれに対していつものように無言の笑顔で返していた。

先尾はお茶をもうひと口すすった。

「つぎに問題は、私の母がそんな精液を使用した出産を引き受けてくれるかどうかだったが、それはそんなに問題にならなかったらしい。

母には子供ができなくて離縁された負い目があったし、母親を亡くしたのは、自分の離婚による心労が原因だったと責任を感じてもいたし、なによりも女性として子供は欲しかったので、そんなにモメなかったそうだ。

――でも、なかなか成功しなかったらしいがな。

凍結が甘いのか、解凍が不十分なのか、それとも、もともとやり方が間違っているのか、とにかく一向に成功しない。まだ凍結保存した精子を一般の患者には試したことがなかったので、そもそも悪いのが施術の方法なのか、それともやはり母が妊娠できない体質なのかさえもわからない。だからいろんな方法を試みながら施術するしかなかったんだが、それを何度かくり返すうちに、私が生まれた、というわけなんだ」

先尾は真尾をチラっと見た。

真尾はなにも言わなかった。

先尾はすぐに視線を落としてお茶をすすった。

「それで気をよくした祖父は、それまで以上にたくさんの精子を集めた。人はなんでも自分の都合のいいように考えるもので、その時の祖父も、『結婚だとひとつの遺伝子しか得られないが、この方法だと、どんな優秀な遺伝子だって手に入る。優秀な遺伝子により、市ノ瀬家に揺るぎない未来を!』みたいに思っていたらしい。

そして私が産まれてから三年後に正子(緑服の女)、その翌年に久子(黄服の女)。本当はそのあたりでやめるつもりだったんだが、男が私一人ではどうしても不安だったらしい。かつて息子二人を亡くしているからな。

それで、久子が産まれてから五年後に時尾(時空)が産まれたんだ。待望の男の子で、これでもう最後だと思ってたらしいが、育ってくると、どうも時尾の様子がおかしい。三才近くになっても言葉をまともに話さないし、いつも食事の時間、自分の食器が所定の位置に並んでないと気が済まないらしくて、それを注意すると金切り声で叫ぶし――。

で、調べてみると、見てのとおり、時尾は自閉症だったんだ。やはり市ノ瀬家の跡取りとしては、それではまずいだろう、ということになったんだろうね。時尾が産まれて四年後に、静尾(阿島)が産まれたんだ。もう母も四十五才になってたし、これが最後って気持ちだったんだろうね。お腹にいる時から、お前を一番可愛がってたよ」

先尾が阿島を見たが、阿島は先尾がいったことには興味がなさそうに、手に持ったサイコロを見ていた。

「でもな、私はショックだったんだよ。静尾が生まれた時には私は十三才。多感な時期さ。とくに性に関しては、知識がまだ幼稚なのに、妙に道徳的だったりして、ちょっとたちの悪い時期でもあったんだ。

母親のお腹が大きくなっているのを見て、私は愕然としたね。気のせいかなと何度も思ったんだが、確実に大きくなっていく。

『なぜだ? 父親もいないのに、妊娠か? いったいどうしたら妊娠するんだ? 浮気? 私の知らない間に、誰か見たこともない男と浮気でもしているのか?』って、毎日思い悩んだんだ。

でも、母親にはなにも訊けなかったよ。

なんて訊く?

『どうしたの?』か?

『赤ちゃんできたの?』か?

そんなこと訊けるわけがない。私がなにを訊いても、母親を傷つけるだろうな、というのはわかってたんだ。なんとなくな。母親のことは嫌いじゃなかったしな。

そんなある日の夜、祖父が私をこの病院へ連れてきてくれたんだ。

私はそれまで病院に一度も入ったことがなかったんだ。産婦人科っていうのもあったし、小さい頃から子供が出入りする場所じゃない、と母親からきつく言われていたからな。

だからその日はじめて病院に入ったんだが、一階には入院患者もいたし、新生児もいたので結構にぎやかだったが、二階は無人だった。その時は、入院患者も看護婦も、だれもいなかったんだ。で、祖父は、いまアオが使っている二階の部屋へ私を連れてってくれてな。

最初は真っ暗でなにがなんだかよくわからなかったんだが、祖父が電気を点けると、その部屋には、金属製のミルクタンクみたいな容器がざっと十本ぐらい並んでたんだ。

で、祖父はその中の容器をひとつ開けて、私を手招きして呼んだんだ。

中はドライアイスが入っているみたいに、真っ白い煙におおわれてたんだが、祖父はそこから太い金属のパイプを引っ張り出して、そのパイプの中に入っていた赤いストローみたいなのを一本抜き出したんだ。

『これ、何かわかるか?』って。

私が首をふると、『これには、市ノ瀬の夢と希望と未来が詰まってるんだ』って言ったんだ。祖父は本気でそう思っていたんだろうな。今だったらよく分かるよ。

それから祖父は、その赤いストローをていねいに容器に戻してから、私がいま話したようなことを、もっと細かく話してくれたんだ。

祖父が生まれてからの市ノ瀬の歴史を、現在に至るまで――。

そして、どうして母さんに人工授精をしなくちゃいけなくなったのかをな。だから母さんはなにも悪くない。むしろ市ノ瀬家のために、身体を犠牲にしてくれているんだと――。自分の身を削るようにして、市ノ瀬家に貢献してくれているのだと――。

だが、私はもう祖父の言うことを、なにも聞いちゃいなかったんだ。

いまだから正直に言うが、自分の母親の体内に、見知らぬ男の精液が注入されることを想像するだけで、もう頭の中がいっぱいになってしまったんだ。

母親のことを、不潔だ! って、本気で思ったね。

どんな理由があるにせよ、母親がとても{穢}(けが)れているような気がしたんだ。当時はな――。

でも、そこで私も気づいたんだ。

まさか、私は? って。

私もそうなのか? って。

もしかして正子も? 久子も? 時尾も? って――。

祖父の説明では、その部分の説明が一切欠落していたからな。

さすがに祖父も、いろいろと納得するような理屈はこねても、私たちのことを思うと後ろめたかったんだろう。

祖父の話はまだ終わっていなかったが、私はその場を飛び出したよ。

だってそうだろ?

死んだと聞かされていた父親が、じつは0.5ccか入らないストローに入れられた精液だった、なんて、なんともひどい話じゃないか・・・・」

そこまでいって先尾は、はっとして顔をあげた。

そう、ここには、ほとんどその0.5ccに満たないストローに入れられた精液によって生まれた者ばかりだったのだ。

先尾はバツが悪そうに笑った。

「ま、昔の話だがな・・・・」

「――で?」

阿島はなにも納得していないような顔をしていた。

「だから、このマザーハウスを出て、市ノ瀬姓を棄てたのか?」

相変わらず手でサイコロをいじっていたが、もうサイコロは見てはいなかった。正面から先尾を睨みつけていた。

「まあ、そうだな。いまさら言い訳しても仕方ない。なにもかも嫌になっちまったのは事実だ。もちろん、いまは違うぞ。どういう形にしろ、産んでもらったことには感謝している」

「嘘つかないでよ!」

也子が吐き棄てるようにいった。まだ団地の肩の上に乗ったままだった。

「嘘じゃない」と先尾ちょっと強く否定した。「いまはまったくそんな風には思ってないんだ」

「だったらなに? あの壁はどういうこと?」

「あぁ、あれか・・・・」

先尾はぬるくなったお茶を温めるように、両手で包むように持っていた。

「あれは私が市ノ瀬産婦人科医院に戻ってきて、不妊治療を強化しようとしていたときに、若い看護師たちが精液保管室のことを『デリカテッセン』って呼んでいるのをたまたま聞いたんだ。

『じゃ、これ、デリカテッセンにお願いね』とか、『デリカテッセンから一〇四五番、二本お願いね』って言う具合にな。私には、その名づけた理由を看護師たちに訊けなくってな、怖くて――。

本人たちはそんなに意識しないで使ってるつもりだろうけど、それだけに、人工授精に使用する精液に向けられた世間の感情を、正直に表現しているように思えてな。

デリカテッセンっていうのはドイツ語の造語で、delikat (おいしい)に、Essen (食べる)が結びついて生まれたらしいんだが、それは調理済みの惣菜を売る店のことなんだ。

精液保管室のことを、調理済みの惣菜だよ。

要するに、母親の愛情がこもった手作り料理じゃなくて、味は一応ちゃんとしているけど、しょせんクズ食材を集めてごまかしたまがいもの、みたいな風に世間は見てるんだと、そう思ったんだ。

それがショックでな。

だから私は、私自身がそのデリカテッセン出身だなんて思われるのが耐えられなくて、あの壁を造り、世間からここを隔離したんだ。誰にもバレないようにな」

「やっぱりカスだな」と阿島。

「あぁ。そう思うよ。私はいつも自分の保身しか考えちゃいない、最低な男さ。――な、真尾? お前が一番よく知ってるよな」

真尾はなにも応えなかった。

横からアリアが手を握ってきてくれた。

彼女の手はビックリするぐらい冷たかったが、彼女の温もりは伝わってきたので、真尾はその手をそっとにぎり返した。

「でもな、さすがに私もその呼び方に耐え切れなくなって、あの壁を造ってしばらく経ってからだが、ようやく看護師たちに注意したんだ。そういう呼び方はよくないんじゃないかってな。

それを聞いた看護師たちはキョトンとしていたよ。

ほら、もともと悪気なんてこれっぽっちもなかったから(と人差し指と親指で一センチぐらいのすき間をつくる)、いったいなにを注意されてるのかわからないみたいだったんだ。

だから私は、精液保管室のことをなぜ『デリカテッセン』って呼ぶのかって聞いたんだよ。私が注意する理由をわからせるためにもな。

するとな、聞いてみないとわからないもんさ。

さっきも言ったように、昔は採取した精液をそのまま子宮に注入するといった簡単なやり方をしていたんだが、その方法だと妊娠率はそう高くないし、それに精液内に細菌が混入してたり、受精を阻害するような物質もあるから、いまでは質の良い精子だけを分離したり、元気のいい精子が精液の上の方に泳いでくる性質を利用して、それを回収したりしてるんだ。

そこで彼女たちはあの部屋で精液を選別、洗浄すると、どんな精子だってそこそこいけるようになるってことで、そう呼んでたそうなんだ。

誰かがスーパーでバイトしたときに、形が悪いとか、傷ついたりとかっていう、売り物としては不完全な食材でも、〈デリカテッセン〉へもっていくと、まったく普通の食材と変わらずおいしい惣菜ができ上がってくるのを知って、ここでもそう呼ぶようになったそうなんだ。

いわば優秀な再生工場さ。

〈デリカテッセン〉へ持って行くと、どんな弱った精子でも、たとえ傷ついた精子でも一番いい状態にしてくれるっていう、彼女らの励ましの気持ちをこめてな。

ま、彼女たちにすると、その部屋のことを〈精液保管室〉って呼ぶほうが、ずっと抵抗があるらしくってな。なんだか事務的で冷たい印象が気に入らないらしい――。

まあ、どっちにしろ、そんな呼び方はよくないんじゃないかっていうことで、みんなで話し合って、いまではリカバリールームって呼ぶようになったんだ。取り戻すとか、回復するという意味でな」

「じゃ、あの看板はなに?」と也子。睨みつけるように先尾を見ていた。「じゃ、とっとと外して、処分してくれればよかったじゃない。だったらこんな・・・・・・」とこんどは真尾とアリアを見る。

真尾は急に自分たちに話がきたので驚いていた。

だったらこんな・・・・、なに? なんなの? こんなことしなくても良かったじゃない!ってこと?

「看板?」先尾が言った。「看板ってなんの話だ?」

「なんのって、玄関を出たとこに、『Delicatessen』って書かれた看板よ。トボケないでよ」

「いやいや、私は知らない。それは私じゃない。――ま、あの当時はやってもおかしくない勢いだったが、それは私じゃない」

「じゃ、誰よ。あんなことするのアンタしかいないわよ!」

そのとき阿島がサイコロを一個親指ではじいて飛ばした。それは床の上を転がって真尾の足元まできて止まった。

三だった。

「なんだ?」サイコロの動きを眼で追っていた先尾が、阿島を見上げながらいった。「お前が三歩すすむのか?」

阿島はもう一個のサイコロも親指で弾いた。

今度は壁際にいた時空の足元まで転がり、時空はそのサイコロが止まる前に、靴で踏みつけた。

「オレがあの看板をつくって、玄関の外に置いたんだよ」と阿島が言った。

「えっ!」と一也。その場にいた誰よりも一番ビックリしていた。だが、すぐに肩をすくめて、また壁によりかかっていた。

「悪いな、一也。騙すつもりはなかったんだが、そうでもしないとお前は手伝ってくれなかっただろ? それに、ホラ。いま聞いたろ? 『私がやってもおかしくない』って。そういうことさ。アイツは、あんな看板を作るようなヤツなんだよ。オレはそれを視覚的にわかりやすくしただけなんだ」

「確かにわかりやすかったわ」と也子が反応した。「私たちの、どうしようもない怒りの象徴だったもの。団地が叩き割ろうとしたのを何度止めたか知れないわ。――ね、団地」

「グふぅー」

「だがな。オレが怒ってるのは、あの無駄に大きい壁でも、ここがデリカテッセンと呼ばれることでもないんだよ」と阿島が先尾を睨みつけながら言った。

「どうだ? あんたの口から、これまでやってきたことを、この場で言えるか?」

「これまでやってきたこと? 何のことだ?」と先尾。

「とぼけるなよ。ヒサ姉ちゃん(黄服の女)とか、マサ姉ちゃん(緑服の女)のことだよ」

阿島がそう言うと、サッと先尾の顔色が変わった。

「――お前、やめろ」先尾は眉間に皺をよせて、苦しげに言った。「ここではやめろ」

そんな動揺する先尾を見て、阿島は唇をまげて嘲笑った。

「言えないよなぁ」

「それは後にしろって!」

「はっ!」と阿島がまた嘲笑った。そして苦悶の表情をしている先尾を見ながら続けた。

「お前は、当時、なにも知らないヒサ姉ちゃん(黄服の女)を騙して、ヒサ姉ちゃんがまだ十六才の時に、人工授精をしたんだよな。たんに自分の興味のために――。二十才の医大生の好奇心を満足させるために――。違うか?」

黄服の女は、まばたきもせずに、大きく眼を見開いて、テーブルの端をじっと見つめていた。その場所に当時の映像が生々しく映しだされていて、それを食い入るように見ているような顔をしていた。

緑さんが黄服の女の背中をやさしくなでていた。

「そしてヒサ姉ちゃんは、四ヶ月の時に妊娠が発覚して、堕胎させられたんだよな」

黄服の女は動かない。テーブルの端を見つめたままじっと固まっていた。

「その二年後、お前は懲りもせず、またヒサ姉ちゃんに人工授精をしたよな」

「ああ・・・・」

「お前は人でなしかっ!」

とつぜん阿島が大声で怒鳴った。

いきなりだったが、真尾は驚きはしなかった。彼女も心の中で同じことを叫んでいたからだ。

「自分の興味で妊娠させといて、それを堕胎せざるを得なかったヒサ姉ちゃんの気持ちを考えたことがあんのか! えぇ? お前は一体どういう気持で、二度までもヒサ姉ちゃんに人工授精を行ったんだよ。また興味か? 医学の探究心か? えぇ? どういうことなんだ?」

先尾も、黄服の女と同じように、テーブルの端を見つめていた。その目には力がなく、阿島の話を聞いてもいないように見えた。

「答えろよ! どういう気持ちだったんだ? オレはこれまでずーっとそのことを考えてきたんだが、どうしても納得のいく答えがでなかったよ。本人が望まない人工授精、堕胎、そしてまたおなじ人間に人工授精をするお前の精神が、オレにはまったく理解できないんだよ。そんなことするか? それも自分の妹に――。少なくとも半分は血がつながっている実の妹に――」

先尾は黙っていた。

唇が別の生き物みたいに動いていたが、なにも言い出さなかった。

「ま、お前から納得のいく答えが聞けるとは、ちっとも思ってなかったがな」と阿島はまた嘲笑った。

「・・・・祖父だよ」

消え入りそうな声で、先尾が言った。

「は? 誰だって?」

「惣一郎氏が行ったんだよ」

「じいさんが? 嘘だろ?」阿島は本当に驚いているみたいだった。

「嘘じゃない」と先尾は首をふりながら阿島を見た。「久子はちょっと染色体異常で、そういう場合はあまり長生きできないってのが通説で、それで惣一郎氏が、自分はもう八十近いし、でもまだまだ市ノ瀬家の未来が不安だし、それで久子が十六歳になったのを機に人工授精を行ったんだ。誰に相談することもなく、後先も考えずにな。お前はまだ五歳かそこらだっただろ? だから、なにも知らないんだ」

阿島は顔をしかめて、目の前の床を見つめていた。だが、急に顔を上げて先尾を見た。

「でも、二回目の時には、もうじいさん死んでたじゃないか!」

「そう。だから二度目の時は、確かにオレがやったんだ」

「だろ?」阿島が先尾を見てあざ笑った。「死んだじいさんに憑依でもされたってのか?」

「いや。それは、母さんに頼まれたんだ」と先尾が言った。

「母さんに?」

「ああ」

「嘘つけ!」

「嘘じゃない」

「そんなこと、母さんがお前に頼むわけないだろ!」

「いや、母さんが、久子が堕胎してから、ずっとおかしいって――。どんどんおかしくなっていくって――。だから、私に、『久子をまた妊娠させてやってくれないか』って。『ちゃんと赤ちゃんを産むことで、堕胎のショックから救い出してやっておくれ』って。そう母さんがオレに頼んできたんだ。これは嘘じゃない」

黄服の女が背中にしょっていた黄色いリュックを降ろし、それを自分の膝の上に置いてリュックを開き、中から密閉された透明の瓶を取り出した。

ジャムの瓶のようで、そう大きくはない。中にはコールタールのようなどろどろした液体が入っていた。

黄服の女はその瓶をじっと見つめていた。そうしていると気分が落ち着くようだった。

「でも、久子はまた妊娠しても、まったく効果はなかったんだ」

先尾は黄服の女が抱える瓶をみて、眉をひそめていた。

「久子はその――」といって先尾が瓶をアゴで指す。「最初の子が欲しかったらしくて、自分がじっさいに産んだ赤ん坊にはなんの興味も示さなかったんだ。だから久尾って名づけたのも母さんだし、育てたのもほとんど母さんと正子なんだ」

黄服の女は、もうなにも聞いていないようだった。毛づくろいでもしているように瓶を撫で、手で包み込むようにしてじっと見入っている。

「久尾って・・・・」

真尾が小声で緑さんに訊くと、緑さんは団地に顔を向けた。

その団地は難しい顔をしている。その顔からは、彼にいまの話が理解できているのかどうかはわからなかった。

その団地の顔に、也子がやさしく抱きついていた。

「じゃ、也子は・・・・・・」阿島が訊いた。「也子も母さんの希望なのか?」

「いや。也子は正子(緑服の女)の希望さ。久尾(団地)が五歳になったとき、見てのとおり、普通よりも手のかかる子だったが、なんとか余裕がでてきたときに、自分は二十四才。厳密にいうと子持ちじゃないが、子持ちみたいなもんだ。それに結婚してこのマザーハウスをでていくことなんて考えられない。でも、自分の子が欲しい。だから正子も人工授精を希望したんだよ」

阿島は黙り込んでいた。自分の想像していたことがことごとく違っているようだった。

「これまで話を聞いていると、あなた――」と真尾が阿島を見る。「もしかして、ものすごく勘違いしていたんじゃないですか?」

阿島は怒った顔のまま、黙っていた。真尾に顔を向けることもなかった。

「あなたは、あの人が――」と先尾に顔を向ける。「――自分の好奇心のために久子さんを人工授精させ、それが発覚して堕胎となり、次にまた懲りもせずに久子さんを人工授精させて久尾さんを産ませ、そして今度は正子さんに、少なくとも二度も人工授精を行って子供をつくり、その果てに市ノ瀬家をでて、市ノ瀬の名前まで捨てたことを、ずっと反感をもっていた。っていうより、憎悪していたんですね?」

阿島は真尾を見なかった。じっと目の前の床を見つめていた。

「それで、最近になって平気な顔して戻ってきたかと思うと、勝手に市ノ瀬レディスクリニックと改名して、そこの院長に居座り、あろうことか、このマザーハウスのまわりを高い壁で囲んで世間から隔離までした。それでブチ切れてしまって、その憎い男じゃなく、つまり本人じゃなくって、その娘を、姉たちと同じように人工授精で妊娠させて、苦しめてやろうとしたってことなんですか?」

「いやいやいや・・・・」と阿島はすぐに否定した。この部屋の中で、彼だけがぐっしょりと汗をかいていた。

「確かに、俺はずっと長い間、思い違いをしていたらしい。それは認める。――だけど、それとアンタの妊娠とはまったく関係ないんだ。それはウソじゃない」

先尾は頭が痛かった。百%こいつが犯人に決まっている。壁を作った私への報復に、真尾を妊娠させたのだ。それに友だちまでも・・・・。

静尾ならやりそうなことだ、と先尾は思った。いや、静尾でなければできないことだ、とも思った。

しかし、もう静尾が犯人かどうかは問題じゃない――。

問題は――。

「お前は――」と先尾は妙に落ち着いた声で言った。誰もが身を乗りだして聞き耳をたてなければならないぐらい、とても小さな声だった。

「お前は、あの中のどれを選んだんだ?」

「あの中の、どれ? ――どれって、なんだ?」

「お前、まさか・・・・」先尾が唸るように言った。「あのリカバリールームの棚にあった、小さな赤い容器のやつじゃないだろうな」

阿島は眉をひそめて先尾を見ていた。それは先尾が言っていることばの意味を探っているようでもあったし、自分が精液を選んだ時の情景を思い出しているようでもあった。

「答えないか!」先尾がいきなり怒りだした。「あの小さな赤い容器じゃないだろうなっ!」

「な、なんだ? それだとダメなのか? ええ? それはなんだ? お前が大切に保管していた、とっておきの精液だったのか?」

「あれなのか!」ついに先尾が立ち上がって怒鳴った。「ちゃんと応えろっ!」

阿島が嘲笑った。先尾が怒れば怒るほど、笑えてきてしかたないようだった。

『自分が大切に保管していた精液を使われて、こいつは腹を立てている、ザマアみろってんだ!』

パンッ! とアリアが、阿島の所まで走りよって平手で頬をぶった。

「なに笑ってんの! ふざけんじゃないわよ! こっちがどんな気持ちで聞いてんのか、わかってんの!」

阿島が驚いてアリアを見ていた。

「それでどうなのよ! その容器のモノを使ったの?」

「ああ、そうさ! おまえも(アリア)、おまえも(真尾)、その精液を使ってやったさ。たっぷりと二本ずつな!」

「ちっくしょー!」アリアが眼に涙をいっぱいためて、阿島に殴りかかっていった。しかし、阿島はアリアの腕をつかみ、笑った。

「そういうどうにも気の強いところが、我慢ならなかったんだよっ!」と叫んで代わりにアリアを平手で殴ろうとした時、阿島の身体が宙を飛び、壁ぎわに置いてあったチェストに身体をぶつけて、床にくずれ落ちた。誰もその動きを見ていなかったが、素早い動きで時空が阿島を蹴ったのだ。

「・・・・女に手をだしちゃいけない」と言って、時空はしばらく反撃にそなえて身構えていたが、ぶざまな格好で床にすわったままの阿島に反撃の意思がないとわかると、構えをとき、なにも言わずにまた調理場へ戻っていった。

高木先尾が頭を抱え込んでうき声をあげていた。

「どうしたの?」真尾は父親に訊いた。「その容器には誰の精液が入っていたの?」

「ううむ・・・・」先尾はうめいたまま応えない。

「教えてよ! 気になるじゃない! ――ね! 教えてったら!」

真尾は先尾の腕をつかんで揺さぶったが、先尾はうめき声と、首を左右に大きくふるだけで、なにも応えなかった。力なく、真尾に揺さぶられるままになっていた。

「私がご説明させて頂きます」と、不意に女の声がした。

最初、誰がしゃべったのかわからなかった。

見ると、窓際に坐っていた藤乃が、立ち上がってテーブルに近づいてきていた。そして先尾の横までくると、そこにいる全員の顔をゆっくりと見まわした。

意外なことだが、そこにいる人たちのほとんどが、藤乃がしゃべっていることに驚いているようだった。

藤乃はもう一度ゆっくりと全員を見渡した。

「そんなにビックリなさらないでください。もう、私がしゃべらないのも時効だと思いますし、なんにしても、こんな状況になりましたら、そんなこと言ってられません。私がいま話さないと、もっとひどいことになってしまいそうで・・・・」と言いながら、藤乃は真尾とアリアに顔を向けて、落ち着かせるようにニッコリとほほ笑んだ。

「先尾さんが心配されるのも無理はないと思いますが、今回使用された精液は、あの小さな赤い容器のモノではありません」

藤乃がそう断言しても、すぐには先尾に変化は見られなかったが、しばらくすると、これまで見たこともないような満面の笑みになった。

「本当なのか、藤乃さん!」

藤乃がしゃべっていることはまったく問題にしなかったので、先尾はあらかじめ知っていたみたいだった。

「ええ」藤乃は笑顔で肯いた。「ご心配なく。それは、私がしっかり管理しておりますので」

「良かったー」と先尾が安心したように、ぐったりと椅子の背に背中をもたせかけた。

「え? なに?」と也子。「その小さい赤い容器の中身って、なんだったの?」

「その精液は――」藤乃は先尾の肩にそっと手を置いた。「ここにいらっしゃる高木先生のだったのです。――そうですよね、先生?」と先尾の顔をのぞき込む。

「ああ」と先尾はうめくように返事した。肯定とも、ただのうめき声とも聞こえた。

「先生は先天的に乏精子症で、精子の濃度が低い状態だったのです。とても女性を妊娠させられるレベルじゃない。その精液を集めて精製して濃縮した精液が、小さな赤い容器に入れられた精液だったのです。いずれ再婚したときに、という思いで取っておいたものだったんです。それこそ市ノ瀬家の血を継続させるために・・・・」

真尾は『とても女性を妊娠させられるレベルじゃない?』と言うセリフに引っかかっていた。

『お前は誰の子だ?』って事あるごとに言ってた父親は間違ってなかったの?

「じゃ、私たちに使われたのは・・・・」とアリアはその先を言えなくなってしまった。それが阿島だとわかったら、とてもじゃないが正常でいられる自信がない。いまこの場でお腹を引き裂いてしまうんじゃないかと思った。

藤乃がアリアを見た。そして真尾にも目を向けた。

「それは――、これからの市ノ瀬家にふさわしいように、厳選されたモノが使われたのよ」

「厳選されたモノ?」とアリアが眉をひそめた。「で、誰の!」

「・・・・誰のって。――市ノ瀬惣一郎さんが集めたモノの中から特にいいモノを選んだから――」

「いやいやいやいや――」とアリアが藤乃を遮った。「いい? 真尾は確かに市ノ瀬家の血筋を継続させるために厳選されたものを使用して、という理屈は合ってます。でも、私に厳選された精子を使っても、市ノ瀬家にはまったく関係ないですよね」

「そうですね。関係ありません。ですから、あなたには――」と藤乃は言葉を切った。そして眉間にシワをよせて、言うのをためらっているようだった。

その時、急にアリアが頭を押さえてしゃがみこんだ。強烈な耳鳴りが頭の中で鳴り響いているように見えた。真尾がそんなアリアを抱きかかえるようにして椅子に坐らせた。

「大丈夫? アリア」と訊いても、アリアはきつく目を閉じたまま応えない。

真尾は藤乃を睨んだ。

「アリアがどんな気持ちで聞いてるのかわかってますか! あなたはまったくわかってないと思いますが、アリアはそこにいる阿島さんにずっと――」とまで言ったところで、アリアが真尾の腕を強くつかんだ。

「なに? アリア。言っちゃダメなの?」

「いや、そうじゃなくて・・・・」と言いながら、アリアが顔をしかめたまま部屋を見回していた。

「どうしたの?」と真尾が訊いても、アリアは応えなかった。右手でこめかみを押さえながら、その部屋にいた一人ひとりの顔を確認するように見回していく。

「・・・・レモンさんは?」とアリアが顔をしかめたまま訊いた。そしてまた部屋を見回す。「レモンさんは、どこ?」

「さっき出てったじゃない」也子が応えた。「団地を突き飛ばして、ねえ?」

「ぐふ~」

「ダメーーーッ!」とアリアが頭を押さえたまま強く叫んだ。「レモンさんが危ない! すぐに探して!」

サッと緑さんの顔色が変わった。そして慌てて部屋を出て行く。

そのすぐ後ろに時空がつづく。彼はあらかじめ予定していたかのようにすぐに行動し、風のように部屋を出ていった。その時も足音すらさせなかった。

その後には誰も続こうとはしなかったが、緑さんの叫び声を聞いた時には、すぐにその場にいた全員が行動を起こした。

最初に也子を肩にのせたままの団地が動き、藤乃さん、先尾、一也、アオが続いた。アリアが真尾の腕をもったまま立ち上がった。その時になっても、阿島はさっきと同じ床に坐った姿勢のまま、少しも動こうとはしなかった。

真尾たちが食堂を出ると、全員未也子様の部屋の前に集まっているのが見えた。

部屋の外に出ているのは団地と也子、藤乃さん、一也、アオで、緑さんと時空と先尾が部屋の中にいるらしかった。

真尾とアリアも部屋の入口まで行ってみる。

「アンタ、それガソリンじゃないのっ!」也子が叫んだ。いま見ている光景が信じられないみたいだった。「爆発するわよっ!」

見ると、未也子様のベッドの脇に、全身にガソリンを浴びたレモンさんが泣きながら立っていた。黄色かった服が、サーモンピンク色に染まっている。

「久子! 落ち着いて。誰もあなたを非難してなんかないわよ!」緑さんが叫ぶように言った。

「そうさ。おまえ、なにをやってんだ?」先尾は無理やりな笑顔をみせながら、レモンさんに近づこうとした。

「来ないでーーーっ!」レモンさんが叫んだ。「来ないでよ~」と顔をくしゃくしゃにして、子どものように泣いていた。

「久子。どうしたの? なにが不満なの」と緑さん。

「不満なんじゃないもーん」

「じゃ、どうしたの? なんでも言って?」

「うわーーーーん。よっちゃんがー、よっちゃんがー。よっちゃんに、会いたいよー。ゴホ、ゴホ、ゴホ」とレモンさんはガソリンのガスにむせていた。そして足元に置いてあったあの黒い液体が入ったガラス瓶を持って大事そうに抱え込んだ。

也子が団地の肩から降りた。そして団地に耳打ちする。

「ね? わかった?」

「ぐるる~」

「アンタたち、ちょっと避難した方がイイわ」と也子が真尾とアリアに言うと、団地が有無を言わさずに二人を両腕に抱え込んだ。

両手にバナナボートを抱え込んでいるような格好だったが、確かに団地にとってのふたりの重さも、プラスチック製のバナナボート程度だったのかもしれない。

彼はふたりを抱え込んだまま、急に全速力で走った。

「ちょーーーーっ!」とアリアが叫んだが、団地は止まらなかった。そのまま食堂の先にある廊下の突き当りのドアを蹴破る。彼なりに緊急事態の意識があったようだ。

ドーーーンッ! と爆発音がしたのはその直後だ。

団地と二人は爆風を受けることもなく、無事に庭の中ほどまでたどり着き、その場に放り出された。

「ぐうっ!」と団地。

見ると、未也子様の部屋の窓からものすごい黒い煙と、真っ赤な炎が上がっているのが見えた。

すぐに団地が戻っていく。もう全速力だ。

しばらくすると、藤乃がアオを支えながら出てきた。顔中すすで汚れていたが、怪我はしていないみたいだった。

「こんなとこにいちゃダメよ」藤乃がすぐに注意した。「もっと端の方によらないと――」

その声に、真尾とアリアがヨロヨロと立ち上がる。少しも現実感がなく、まるで夢の中にいるようなフワフワした気分だった。

「消防車呼ばなくちゃ」とアリアは身体を探った。

「携帯?」と藤乃。

「そう。誰か持ってないの?」

「とにかく、もうちょっと遠くへ避難しましょう」と言いながら、藤乃はアオの手を引いていた。

もうすでに、そこでもものすごく熱い。炎は二階の真尾がいた部屋の窓まで達しようとしていた。

そこで也子を抱きかかえた団地がでてきた。後ろに一也もいる。

団地は大切なものを守るようにして胸の中に抱え込んでいたが、也子がぐったりしているのは明らかだった。そのまま真尾たちがいる壁際まで走ってきて也子をそっと下すと、すぐに藤乃が診ていた。

也子は少しすすけていた。それも身体の正面だけで、背中側は少しも煤けていなかった。

藤乃が也子の首回りを熱心に見ていた。也子の首がどこにも繋がっていないように力なく動く。そうしてひととおり診断した後に、藤乃は誰にともなく首をふった。もうすでに息もしていないようだった。

「ぐふ~」と団地が也子の顔を心配そうにのぞき込む。彼は真っ黒にすすけていたので、アゴから黒い汗が流れるように落ちていた。

ぐふ~、ぐふ~と意味のわからない声を掛けながら、也子の肩を揺らす。今度は少し力を強めていた。

「・・・・うっさいよ――」と也子の声が聞こえたような気がした。

団地がすぐにかがみこんで、也子の口に耳をつける。すこしでも助かる兆候を探そうと必死だ。もう『ぐふ~』とも、『がる~』ともいわなかった。なにも言わずに、也子の命の兆候に耳を傾けていた。

背後で、パンッパンッと、屋敷の窓が割れる音がした。

遠くの方で、消防車のサイレンが聞こえるような気がする。

気のせい? と真尾がサイレン音に集中してみたが、よくわからなかった。

団地が也子の身体を起こす。そしてじっと見る。そうすると也子からすうっと生気が失われていくのがわかる。

それをみた団地が、也子を呼び止めるようにいきなり叫んだ。しかし也子は変わらない。そのまま身体の力が抜けていく。団地はそんな也子を抱え込み、夜空に向って絶叫した。

しばらくしてまた也子を見る。絶叫を止めて、大きな手で也子の小さな顔を抱く。

也子は動かない。力が抜けて、口がゆっくりと開いていく。

団地が叫ぶ。

也子は動かない。

団地が也子に向かってまた叫んだ。

でも、也子は動かなかった。もちろん『うるさい』とも言わない。それでもまだ団地は也子に向かって叫んだが、也子は変わらなかった。

団地が也子をそっと地面においていきなり立ち上がったかと思うと、急に怒りの表情に変わり、屋敷に向かって思い切り走りだした。

「団地ー!」一也が叫んだ。だが、団地は一度もふり向くことなく、食堂の窓にそのままぶつかっていった。

一也も走っていこうとするのを、「あなたまでやめてっ!」アオが止めていた。

藤乃は也子を抱き起こして、子守唄でも歌うような格好で胸の前で抱きかかえ、なにも言わずにやさしく身体をさすっていた。

やがて消防車のサイレンの音が、ちゃんとサイレンの音だとわかるぐらいになってきた。でも、もどかしいぐらいになかなか近づいてこない。

すでに炎は、アリアの部屋を越えて、階段にまで達しようとしていた。

火事とは別の破壊音が聞こえている。団地が暴れているのだろうか。

「未也子さまの部屋に、なにか火の気はあったの?」とアリアが藤乃に訊いた。

藤乃は炎に包まれたマザーハウスをぼんやりと見ていた。

「久子さんが、持っていたライターで火を点けたのよ。最後に正子さんが『久子! やめなさいっ!』って叫んだところで、ドーンッてきたの。たぶん、久子さん、ずっと考えてたんでしょうね。ちっとも迷いがなかったもの」

「うーん」と一也がうなった。「いつも、自分の意思なんてないみたいだったのにな」

「確かにね」と藤乃。「久子さん、自分の意思がないようには見えてたけど、自分の思いを曲げることは一度もなかったわ」

一也はまた小さく唸っただけで、それからはなにも言わなかった。藤乃の横に坐り、燃えさかるマザーハウスをじっと見つめていた。

「レモンさんて、ほんとに、あの団地くんのことを、わが子とは思ってなかったの?」とアリアが訊くと、うーん、と藤乃が首を傾けながらうなった。

「わが子と思っていたかどうかはわからないけど、さっき、最初の子を中絶してから、久子さんの様子がおかしくなった、みたいなこと言ってたでしょ? あれね、ちょっと違うの。

中絶をきっかけに様子がおかしくなったのは本当だけど、それは、彼女がわが子を亡くしたからじゃなくて、彼女にとっては、最愛の恋人を亡くしたからなの。それも初恋の――。

久子さん、お腹の中に人の存在を感じてから、ずっと毎日話しかけるようになってて、それで正子さんが妊娠に気づいたんだけど、久子さんにとっては、たった三か月でも、はじめてなんでも話せる最愛のパートナーになっていたのね。それを突然失ってしまったから、彼女はおかしくなってしまったの。だから、あとで生まれた団地くんにまったく興味を示さなかったのも無理もない話で、彼女はただ初恋の人が恋しかっただけで、子供が欲しかったわけではなかったのよ」

「なるほど――」とアリアは何度も肯いていた。そして「じゃ、あの瓶の中身は、久子さんの初恋の人ってこと?」

藤乃はアリアを見上げて、ちょっとほほ笑んだ。そして、とても悲しい顔をした。

「久子さんは、あの瓶には亡くした最愛の恋人が入っているって信じてたけど、あれはね、本当はいろんな液体を混ぜた黒い液体らしいの」

「ただの液体?」とアリア。

「そう。久子さんに中絶の手術をすることは、本人には知らされてなくって、単に検査だと偽って手術を行ったらしいんだけど、術後、久子さんがすぐに気づいてね。まだ安静にしていなくちゃいけないのに、すぐに起き上がって、お腹に手をあてて、『よっちゃん、応えないじゃない』って泣きじゃくって。

『どうしたの? どこへいっちゃったの?』って。

で、本当のことを話すと、もうそれからの暴れ方がひどくて、誰にも止められなくて、正子さんが、まさか本当に中絶した胎児を渡すわけにもいかないから、あわててあの瓶にしょうゆとかいろいろ詰めて、久子さんに渡したの。

ごめんね。これがあなたの子よ、って。どうしようもなかったのよ、って――。

その瓶を大切そうに抱きかかえて号泣する久子さんを見て、その時その場に居合わせた人たちの後悔の思いが、のちのち未也子さんがもう一度久子さんの妊娠を願ったのだろうし、正子さんもわが子の出産を望んだんだと思うわ」

「そうなんだ・・・・」アリアは屋敷の炎に視線を移しながらため息をついた。「なんだかやりきれない話ね。瓶の中身がどうのこうのっていう問題じゃなくて――」

それからしばらくの間、藤乃は也子を見下ろして、愛しそうに髪や汚れのついた頬を撫でていた。

真尾が藤乃の隣にしゃがみ込みながら、也子の顔をのぞき込んだ。

「也子さんて、藤乃さんがしゃべれるのを知ってたの?」

「そうよ」藤乃がにっこりとほほ笑んだ。「私がしゃべれるのを知っていたのは、未也子さんと、正子さんと、先尾さんと、阿島さんと、この也子ちゃんの五人よ。この子は、私がなぜしゃべらないかもすべて知った上で、ちゃんと接してくれたのよ。時にはフォローもしてくれたし、人の感情にはとっても敏感な子だったの。見た目よりもずっと大人だったわ」

消防車が到着したらしく、今までなかった喧騒の気配が壁越しに感じられた。だが、すべては壁の向こう側で行われているので、詳しいことはなにもわからなかった。

夜空には、回転灯の赤い光が無数に見えていた。

「団地くんがね、どうしてあんなに也子ちゃんのことを好きなのかって言うとね。団地くんは、ほら、あんなに身体が大きいし、顔もごつごつして怖い感じでしょう。

ほんとは繊細で、気が小さくて、なにをするにも臆病なタイプなのに、知らない人はあの容姿を見ただけで、おびえるか、避けるかのどっちかで、そのたびに団地くんは傷ついて、その傷が癒える時間もなくまた傷ついて、っていう子供時代だったの。よく学校から泣いて帰ってきてたわ。

あんな大きな図体をして、一年生の時でもランドセルがおかしいぐらいに小さかったのに、わんわん泣いて帰ってくるの。

そうすると正子さんとかに、そんなに大きな図体してるのにって、また身体のことで叱られて、また傷つくの。それのくり返し。そんなときに也子ちゃんはまだ五つぐらいだったんだけど、そんな彼にいつもくっついていくの。

『だんち、だいじょうぶ?』、『だんち、泣かないでー』って感じで。

だから団地くんもいっつも也子ちゃんの相手をしていたわ。

たぶん、彼にとって也子ちゃんの横が唯一癒される場所だったし、こころから許せる相手だったんでしょうね」

藤乃は子守唄を唄っているように身体を前後に揺すり、手で也子の髪をすいてやっていた。

「さっきの爆発のとき、入口に立っていた也子ちゃんが飛んできて反対側の壁にすごい勢いでぶつかったの。もうビックリしたわ。音にも驚いたけど、目の前を也子ちゃんが飛んでいくのが見えたの。それで壁に当たったときにとても嫌な音がして、すぐに駆け寄ってみたんだけど、もうすでに反応なくて、それで、未也子さまの部屋はものすごい煙に包まれているし、とにかく非難しましょうってことになって、一也さんが也子ちゃんを抱きかかえて逃げ出したのよ」

真尾は也子の寝顔のような横顔を見下ろしながら、眼の前をゆっくり飛んでいく彼女の姿を想像していた。

飛んでいく時、彼女はなにを見ていたのだろう。

自分を追いかけてくる炎か?

それとも、炎より早く吹き出してくる暗黒の煙か?

それとも、自分の姿を驚愕の表情でみつめている藤乃さんの顔か?

「こんなときに、本当に聞きにくいんですけど・・・・」とアリアが激しい炎に包まれているマザーハウスに目を向けたまま訊いた。

「なあに?」と藤乃は立っていたアリアを見上げた。「なんでも聞いて」

「さっきの話し、途中でしたよね」

藤乃は「ああ」と応えたまま顔をもとに戻し、また也子の髪をやさしくすいていた。

アリアが屋敷を見るのをやめて真尾の横に坐った。

「私、この際、相手はもう誰でもいいんです。ただ一人を除いては・・・・」

「静尾さんのこと?」

アリアが藤乃を見ながらゆっくりと肯く。

「それだったら安心して」と藤乃は自信ありげに応えた。「彼は女性を妊娠させることは不可能だったから」

「え?」

「女性を妊娠させることに関しては、先尾さんよりも重症だったと思うわ」

アリアの顔がパッと明るくなった。

「本当ですか?」

「ええ、本当よ」

「良かったわねー、アリア!」と真尾も喜んでいた。

「ホント。もうそれだけでもどれだけ救われるか」とアリアがホッとしたように地面に坐り込んだ。「あー良かった!」

「本当にゴメンなさいね」と藤乃が改めて心からわびていた。

「あと、この際訊いちゃいますけど――」とアリアは真尾を見ながらいった。「そもそも私たちを、どうやって妊娠させたか知ってますか?」

真尾も興味深く藤乃を見る。最初から彼女もとても聞きたいことだった。

「それわねー」と藤乃。そして二人から視線を外し、燃え盛る建物に目を向けた。

「――残念ながら、私も詳しくは知らないの」と真尾を見る。そしてアリアにも目を向ける。

「ゴメンなさいね。――でも、静尾さんではないことは確かよ。彼はそんな大それたことができる人じゃないわ。知ってるでしょ?」

「まあ、そうですかねー」とアリアも苦笑いしながら同意した。

「たぶん、施術を行ったのは正子さんなんだろうなって私は思ってる」と藤乃が言った。

「緑さん?」と真尾。

「そう」

私が訊いたときは犯行をあっさりと否定していたのに、やっぱりあれはウソだったのね、と真尾は考えていた。ま、そりゃ誰でも否定するよね、とも思っていた。

「その手口は?」とアリア。

「私が聞いたのは――」と藤乃はまたハウスに目を向けた。「あなたたちが寝静まってから、アパートの鍵穴から注射器でクロロフォルムを注入して、それでより深く眠った隙に――、みたいよ」

「そんなこと可能なんですか?」アリアは驚いていた。

「昔、その手口で、何件もレイプをしていた事件があったらしいの」

「それでアパートに忍び込んで?」とアリア。

「そう」

「ひえー」とアリアは身体をうしろにのけぞらせた。「なんにも気づかないもんなのねー」

「私が聞いていたのはそんな方法なんだけど――」

「なるほどね」とアリアは真尾に微笑みかけた。「そうでもしなきゃ気づかないわけないもんね」

真尾も深く肯いていた。しかし、彼女が考えていたことはアリアと少し違っていて、そんな手口を使ってでも私を妊娠させたかったのか、ということだった。

市ノ瀬の血を守るために・・・・。

市ノ瀬の血を永遠に遺すために・・・・。

真尾はやりきれない気持ちだった。

「あと、もうひとつ、お聞きしたいですけど――」とアリアが藤乃が抱いた也子を見ながら言った。「未也子様っていつから目が見えなくなったんですか?」

「目? 未也子様は肺が良くなくて{臥}(ふ)せっていただけで、目は大丈夫でしたよ。まぁ、もちろん老眼にはなってたけど・・・・」

アリアは真尾を見て勝ち誇ったように笑った。

真尾はちょっと驚いて也子の顔を見た。そうすると不意に泣きそうになったので、彼女もアリアを見返してニッコリと笑った。

藤乃はそんなふたりを見てはいなかった。也子を抱いたままなにかを考え込んでいるようだった。

そしてひとつ大きく深呼吸をしてから、ふたりに顔をむけた。

「あなたたちに、ちょっとお願いがあるんですけど――」と藤乃が厳しい顔をしながら言った。

「あなたたちは、これから警察に保護されると思うの。でもね、これは一方的なお願いなんですけど、誘拐されたとか、ここに監禁されていたってことは、いっさい言わないでほしいの。もちろん、妊娠していることもね。あなたたちのこれからの生活面も含めて、絶対悪いようにはしないから」

「それって・・・・・・」とアリアが眉間にしわをよせて考え込んでいるようだった。「私たちに赤ちゃんを産めってこと?」

藤乃はアリアを見た。そして真尾を見た。そしてまたアリアを見た。

「率直に言うと、そうね。あなたたちにとって赤ちゃんを産んでからも最善となるように全力を尽くしますから。――どうかお願いします!」と藤乃は也子を抱いたまま頭を下げた。

アリアは也子を見た。不意に彼女は、その眠っているような白い頬をそっと撫でてみた。するとアリアの手についていたすすで黒く汚れてしまった。それを拭おうとして擦ると、よけいに黒くなった。

「産め、っていうより、もう堕ろせないでしょ」と真尾が言った。

「もう堕ろせないの?」とアリア。

「そう。二十三週を過ぎていると、赤ちゃんはもう立派な人間だと判断されるから、それを知って堕ろすと医師は殺人罪よ」

「殺人?」アリアは目を剥いていた。まさかそこまでとは思っていなかったみたいだった。「そうなんだ・・・・」とアリアは眉をしかめた。

「ごめんなさい。本当に、ごめんなさい」と藤乃。

真尾は大きくため息をつきながら、自分のお腹を見下ろしていた。

「わかった。あなたを信じるわ」と真尾。

アリアが真尾を見た。それを見て真尾が肯く。

アリアは藤乃に眼を戻して、ゆっくりと肯いた。

「也子のところに遊びに来てたっていうわ」とアリアはまた也子の頬をなでながら言った。

「私たち、親友なのって――」と真尾。

「ありがとう」

藤乃は嬉しそうにほほ笑みながら、真尾とアリアに向かって深く頭を下げた。

「これはね、私たちが罪を逃れようっていうことじゃないんです。それも含めて、もう少し時間ができたら、ゆっくりと説明させてくださいね」

それからは、誰も、なにも言わずに、ハウスが焼け落ちる光景を見守っていた。

熱で眼が乾いて痛くなってしまっても、誰も閉じるものはいなかった。じっと押し黙って、その光景をみつめていた。

それはまるで、炎の熱と、強い光によって、いま眼の前に見えている光景を、脳の奥深くに焼きつけようとしているかのようだった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?