アール・ヌーヴォーから始まるデザインの百年

ビジネスに役に立たないデザインの話

今回は、ビジネスには役にあまり立たないデザインの話です。しかし知るメリットはもちろんあって、今回のそれは、「文脈を理解しやすくなる」です。たとえば東京の帝国ホテルを訪れたとき「フランク・ロイド・ライトの面影」に展示や案内でふれたとき、それがどの時代のどんな流れを汲んで現れたものだったのか、がなんとなくわかってきます。少なくとも、わかってくるポテンシャルが育ちます。

グラフィックデザインが生まれたきっかけは、産業革命

教科書にも出てきた「産業革命」は、1760年ごろから1840年ごろまでの間に起こった製造プロセスの変革です。エネルギー革命でもあります。産業革命によって、手工業から機械工業への移行し、その結果、大量生産というイノベーションが発生します。そして大量生産されるということとついになって大量消費という反応も起こります。それにともなって発生してくるのが「広告」です。デザインは機能であり、職人が作る工芸にもデザインはもちろん含まれるのですが、グラフィックデザインというものは、「広告」という畑が必要でした。

グラフィックデザインとデザインの違いはなにか? グラフィックデザインは、多くの人々の目に触れて機能するコミュニケーションであり、デザインは見た目が担う機能です。グラフィックデザインは、デザインに含まれますが、多くの人々に商品やサービスを宣伝して購買行動を起こさせるというフレームのなかで使命を持ったデザインといえます。

アート運動とデザインの関係

アートとデザインはきれいにふたつをわけることができないことがあります。たとえば、アルフォンス・ミュシャやアンリ・ド・トゥールーズ=ロートレックの作品は、その一部が広告のためのポスターです。ポスターはデザインです。デザインの定義は「機能」。ポスターは集客ということに貢献するための機能です。アートの定義は「問いかけ」。「わたしにはこういう世界が見えますが、あなたはそれをどう感じますか?」という問いかけです。両者はときどき混ざります。詩人の谷川俊太郎さんの詩「朝のリレー」は、NESCAFEのテレビCMで使われています。このとき、CMが形成したいNESCAFEに対して抱いて欲しい好感と共感を生む機能を担っていますが、どうじに詩人が心のうちに描いた「問いかけ」でもあります。

アート(芸術)には長めの流行があります。それはときに運動と呼ばれます。この運動は、広告が生まれはじめた20世紀の初頭くらいからデザインにも強く影響を及ぼし続けてきました。そんなアートの運動とデザインの関係を100年の歴史とともに見ていきましょう。

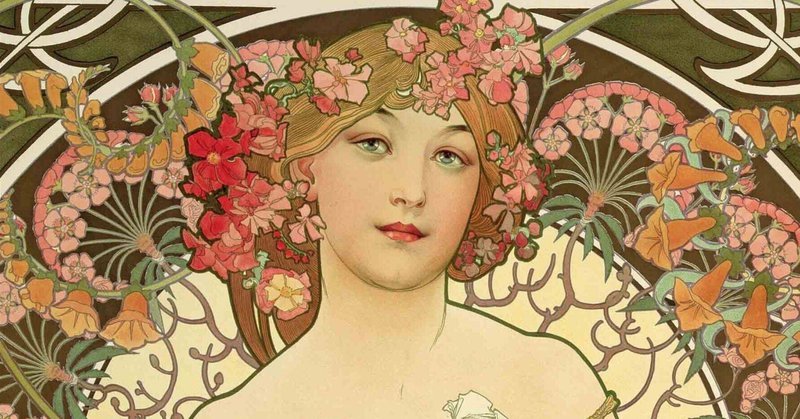

アール・ヌーヴォー (1880–1918年)

source: https://uxdesign.cc/a-brief-history-of-graphic-design-90eb5e1b5632

アール・ヌーヴォーはフランス語の“Art nouveau”で、新しい芸術という意味。1880年代から第一次世界大戦までのあいだにヨーロッパおよびアメリカで広がった芸術運動。産業革命によって始まった粗悪な大量生産への反動として、優れた職人技を復活させ、工芸品の地位を高め、その実用性を反映した真にモダンなデザインを生み出そうとした運動です。その特徴は、有機的で非対称的な曲線。鉄やガラスという当時では新しい素材の利用もアール・ヌーヴォーの特徴です。Brunoという自転車ブランドのロゴに使われているがArnold Boecklin(アーノルド・ベックリン)という書体はまさにアール・ヌーヴォー。

バウハウス (1919–1933年)

source: History of Art Bauhaus

バウハウスは、1919年にドイツのワイマールで始まり、1933年までのわずか14年間活動していた工芸と美術を融合させたドイツの美術学校です。バウハウスの行ったアプローチは、大量生産とアート(や工芸の持つ美しさ)を融合しようというものでした。また、その誕生には、芸術やデザインによって大戦で崩壊した社会の再建という狙いもありました。

バウハウスには、ミニマリズムを好むスタイルが有り、直線、三角形、四角形、円形などのシンプルの幾何学的形状を特徴としています。Futuraという現代でも人気の書体がありますが、この書体の誕生には、バウハウスが形成した基礎が前提となっています。

大量生産を否定するのではなく、受け入れたうえでより良くするためにできることの模索を、芸術と工芸、古典と前衛、形と機能を結びつけていくプロセスのなかで行っていたのがバウハウスです。

アール・デコ (1925–1940年)

source: Library “Chicago world's fair. A century of progress, 1833-1933 / Weimer Pursell.”

装飾性が高いために大量生産に向かない、というか大量生産のアンチテーゼとして生まれたアール・ヌーヴォーは、第一世界大戦の勃発(1914年)とともに衰退していきます。そしてその代わりにアール・デコが広まっていきます。アール・デコは、「Art(芸術)」と「Déco(装飾)」の意味。

アール・デコは2つの大戦のあいだに生まれたので「大戦間様式」とも呼ばれます。また流行するきっかけとなったのが1925年のたパリ万国装飾美術博覧会だったため、「1925年様式」とも呼ばれています。

アール・デコという名前は、先にあげたパリ万国装飾美術博覧会(1925年)に由来しています。この博覧会は、正式名称が「Exposition Internationale des Arts Décoratifset Industriels modernes」です。長いのでアール・デコ博と呼ばれ、これがそのままこの運動の名称になりました。

アール・デコの特徴は、直線的なデザイン、幾何学模様がモチーフ、装飾性が低く、合理的で機能的など。

アール・デコはアメリカ合衆国で多く花開き、建造物となって今でも残っています。この時代は、狂騒のジャズ・エイジと合致しています。たとえば映画(または小説)『華麗なるギャッツビー』は、ジャズ・エイジとともにアール・デコも象徴しています。

source: https://www.imdb.com/title/tt1343092/

幾何学的なモチーフが使われているもののバウハウスのようにシンプルではなく、派手。建物ならニューヨークのクライスラー・ビルディングがアール・デコです。

source: Wealthy buyer wanted: New York's Chrysler Building up for sale

スイス・デザイン (1920–1960年)

スイス・デザインは、「インターナショナル・タイポグラフィック・スタイル」とも呼ばれているデザイン・スタイルです。

1920年代にロシア、オランダ、ドイツで生まれ、1950年代にスイスのデザイナーによって発展したました(ゆえに「スイス・デザイン」であり「インターナショナル」でもあります)。グリッドの使用(ブロックマンにより開発された手法)、Helvetica(「スイスの」という意味の書体)などのサンセリフ書体が特徴。またタイポグラフィ(typography)という文字を読みやすくレイアウトし、かつ意匠としても機能させる手法が発展したのもスイス・デザインによるもの。タイポグラフィは、現代のグラフィック・デザインにもばっちばちに息づいていています。

論理的でモジュール化されたグリッドシステムは、異なる要素の配置に構造的なフレームワークを提供し、現在ではUIやグラフィックデザインに不可欠なものとなっています。このグリッド・システムという手法は、現代のウェブデザインに大いには活用されています。

ポップ・アート (1950年代–1960年代)

source: https://www.artsy.net/artist/roy-lichtenstein

ポップ・アートは、主に1950年代後半から1960年代にかけて流行したイギリスとアメリカの芸術運動。で、大衆文化を美化し、ありふれたものを象徴的な地位に高めることから、美術評論家のローレンス・アロウエイによって「ポップ・アート」と名づけられました。

ポップ・アートは、芸術や文化に対する支配的なアプローチや、芸術のあるべき姿に対する伝統的な見解に対する反乱として始まります。理解できる人たちだけで作り、評価する芸術というフレームを壊そうとし、日常にあるものをモチーフにして、それを芸術としようとしたカウンターアクション、それがポップ・アートです。ハリウッド映画、広告、商品パッケージ、ポップミュージック、コミックブックなどからインスピレーションを受け、「ハイアート」の虚飾を排し、大胆な表現が特徴です。ロイ・リキテンシュタインやアンディ・ウォーホルなどが代表的な作家。

ポスト・モダニズム (1970年代)

source: https://uxdesign.cc/a-brief-history-of-graphic-design-90eb5e1b5632

スイス・デザインが生んだモダニズムという芸術運動に対する反動として生まれたのがポスト・モダニズム。モダニズムが理性や理想主義を重んじたのに対して、ポスト・モダニズムは、その理性に対しての懐疑です。モダニズムがシンプルさを求めたのに対して、ポスト・モダニズムは、複雑さを求めました。

スイス・デザインやモダニズムにおいて、「形は機能に従う」という思想が発展・展開されていきましたが、ポスト・モダニズムは、その思想に対して疑いの目を向けてます。整然としたロジックを壊し、再構築しようとし、コラージュや歪曲、鮮やかな色彩、抽象的な活字を用いて、既存のデザインのルールを破りながら、表現を追求していきました。

1970年代後半、エイプリル・グレイマンは、タイポグラフィの革新とカラフルなコラージュスタイルによる表現により、ポスト・モダニズムの象徴のひとりとなりました。

このポスト・モダニズムは、脱構築主義やポスト構築主義というムーブメントの発展にも貢献していきます。

デジタル時代(1984年–現代)

By w:User:Grm wnr - Modifications of Image:Macintosh 128k.jpg and w:Image:Macintosh 128k No Text.jpg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=519781

デジタルツールの登場は、グラフィックデザインの制作に新しい、画期的な方法をもたらしました。1984年、アップルはMacintoshを発表します。マッキントッシュの登場により消費者自身がクリエイターになる環境が形成されていきます。すぐにPhotoshopなどのソフトウェアが発売され、デザイン、出版が企業発から個人発に拡張していきます。その過程で、グラフィックアートは大衆に身近なものになっていきました。

まとめ

わたしは、デザインとアートを定義を明確にすることによって下記の記事で二分しました。しかしデザインとアートはミュシャやロートレックが象徴するようにときに重なる部分を持つことがあります。加えて、アートの流行や運動は常にデザインに影響を及ぼしてきました。また逆にテクノロジーやツールがアートの手法やスタイルを拡張することもあります。

今回は、せっかくわけたデザインとアートを入り混ぜながら、アール・ヌーヴォーから現代にかけて駆け足で、その潮流を紹介してきました。それぞれについてはまた別の機会に深堀りしてみたいと思います。

関連記事

参照

よろしければサポートをお願いします。サポート頂いた金額は、書籍購入や研究に利用させていただきます。