アール・ヌーヴォーと書体「Arnold Boecklin」

ビジネスに使えるデザインの話

デザイナーではない方に向けた、ビジネスに役立つデザインの話マガジン。グラフィックデザイン、書体から建築まで扱います。毎週火曜日7時に更新。

ちょいちょい見かけるArnold Boecklinという書体

鎌倉の街を歩いていたら、こんなサインをみかけました。MOREのほうです。これ、Arnold Boecklinという書体です。この書体、まあまあいろいろなところで使われているので、ちょっと掘り下げてみたいと思います。

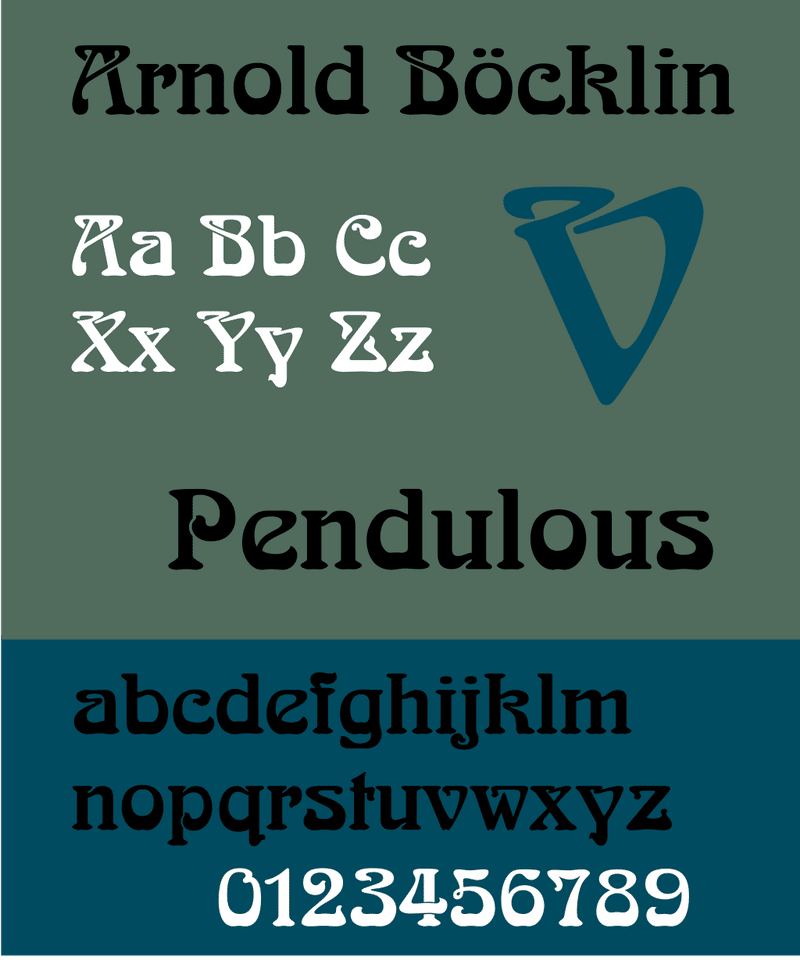

「Arnold Boecklin」という書体

これがArnold Boecklinという書体です。「アーノルド・ベックリン」と読みます。わたしは綴りをわすれないために「ボエックリン」と読んでいますが。人の名前みたいですが、実際に人の名前です。そしてやっかいなことにこれはこの書体をデザインした人の名前ではありません。スイスの象徴主義の画家の名前です。まずはこの画家から触れていきましょう。

アーノルド・ベックリンという画家

アーノルド・ベックリンは1827年生まれ、1901年(74歳)に死去したスイスの象徴主義の画家です。象徴主義とは、それ以前の自然主義や高踏派運動へ反動として1870年頃に生まれたフランスとベルギーの芸術運動。その中核をなすのは、シャルル・ボードレールやポール・ヴェルレーヌ。

象徴派やそれに関連した印象派について語りたいところですが、そうすると長くなりすぎるので、ここでは、アーノルド・ベックリンとはスイスの象徴主義の画家で、こんな絵を書いていた人、くらいだけ知ってもらえたら良いなというところで終わりたいと思います。それにしても夢に出てきそうな「死者の島」という作品。

書体「Arnold Boecklin」

書体の「Arnold Boecklin(アーノルド・ベックリン)」のほうは、ドイツ、シュトゥットガルトにあったオットー・ワイザート活字鋳造所(The type foundry Otto Weisert)で1904年にデザインされた書体です。

「アーノルド・ベックリン」の名前の由来

オットー・ワイザート活字鋳造所が、死去したアーノルド・ベックリンを偲んで、この書体にこの名を付けました。書体のデザインには、ドイツ語圏におけるアール・ヌーヴォーである「ユーゲントシュティール運動(Jugendstil)」が反映されています。アーノルド・ベックリンはスイス人で、アール・ヌーヴォーはフランス発の芸術運動。そして、この書体を作ったオットー・ワイザート活字鋳造所とユーゲントシュティール運動はドイツ。

この書体は、アール・ヌーヴォーを象徴する書体として、のちにアール・ヌーヴォーリバイバルが盛んになった1960年代から1970年代にかけて人気を博し、一定の地位を得ました。

アール・ヌーヴォー(Art nouveau)とは、「新しい芸術」を意味する、19世紀末から20世紀初頭にかけてヨーロッパを中心に開花した国際的な美術運動。花や植物などの有機的なモチーフや自由曲線の組み合わせによる従来の様式に囚われない装飾性や、鉄やガラスといった当時の新素材の利用などが特徴。建築、工芸品、グラフィックデザインなどで発展した運動でした。植物的、有機的な造形が特徴です。

アール・ヌーヴォーについては、アール・デコとあわせてこちらで詳しく書きました。

シャンパン「ペリエ・ジュエ」のベル・エポックとエミール・ガレと書体アーノルド・ベックリン

シャンパンのペリエ・ジュエというメゾンがあるのですが、このメゾンが作るプレミアムシャンパンに「ペリエ・ジュエ ベル・エポック」というものがあります。「ベル・エポック」は、フランス語で「美しき時代」という意味。

ここに書体「アーノルド・ベックリン」が使われています。そして、この美しい花のイラストを描いたのが、アール・ヌーヴォーのところでちらっと紹介したエミール・ガレ。花はアネモネという種類です。ご覧の通り、ばっちばちのアール・ヌーヴォーです。このシャンパンには長い潜伏期間とアール・ヌーヴォーリバイバルとジャズとの関係が含まれており、なかなか深淵です。

まずエミール・ガレがこのボトルのイラストを描いたのはいつか、という話から始めます。それは1902年。書体がデザインされたのが1904年となっていますが、ボトルデザインが完成したのがまさらに1904年。イラストは先んじで、依頼されています。悲しいことに、エミール・ガレはボトルの完成をみることなく同年に死去。ガレに依頼したのは、ガレの友人でもあったペリエ・ジュエの三代目であるアンリ・ガリス。1904年にボトルは発表されるも、第一次世界大戦が1914年に勃発し、地下の倉庫にしまわれて、このボトル、そのまま「お蔵入り」になってしまいます。

しばらくして(60年!)、1964年にこのボトルは発見されます。「なんじゃこれ?!オシャレじゃね?」奇しくも1960年代といえば、アール・ヌーヴォー・リバイバルの時代。これを世に出さない手はないということで1970年にジャズ・ピアニストのデューク・エリントンのパリのL’Alcazarで華やかに行われた誕生日パーティーで、このボトルは披露されます。

余談ですが、わたし以前このベル・エポックのパーティに出たことがあったんですが、銀座のシャネルの屋上にある「ベージュ アラン・デュカス 東京」の「ル・ジャルダン・ドゥ・ツイード」で行われたそのパーティは、風が強くて、ガレのアネモネが描かれたグラスががしゃがしゃんと風に倒されて割れていました。もったいない。

https://www.fashionsnap.com/article/2020-02-28/alainducasse-perrierjouet/

デューク・エリントン

デューク・エリントンについても語りたいところですが、ここでは割愛して、"Take the A Train"だけ紹介しておきます。

書体、アーノルド・ベックリンが使われているところ

実際にアーノルド・ベックリンはどこで使われているのか実例を少しみてみましょう。

日本の自転車、Brunoのロゴにも使われています。スイスに関連したブランドとしているので、アーノルド・ベックリンを使うのもなるほどです。

まとめ

ユニークで覚えやすいこの書体「アーノルド・ベックリン」。どこでどう使われているのかを観ていくと、アール・ヌーヴォーとの繋がりが見えてきますが、アール・ヌーヴォーとシャンパンやジャズ、その他の音楽や国などの繋がりも見えてきて、とてもおもしろいです。なんとなく使っている人や企業もあるでしょうが、このように深堀りしていくと、この書体を選ぶ人たちの思想に触れることもできたりします。

このようにデザインは、世界をひもとく手がかりになることもあります。

参照

※1

https://en.wikipedia.org/wiki/Duke_Ellington

よろしければサポートをお願いします。サポート頂いた金額は、書籍購入や研究に利用させていただきます。