人口減少に向けた課題解決の理想―①地域企業のリモートワーク

竹内義晴の「これからの働き方」――この番組は、これからの働き方、組織作り、地域づくりの実務家、竹内義晴が「楽しく働く」をテーマに、組織づくりやコミュニケーション、マーケティング、キャリアデザイン、複業、テレワーク、ワーケーションなどの視点でゆるゆるとお話をしていく番組です。

いま、noteさんの #創作大賞2024 #ビジネス部門 という企画に参加しています。『「仕事っぽいシゴト」が社会の課題を解決する』というタイトルの本を作るイメージで毎日お話しています。1本目、目次はこちらです。

昨日は、「「人口減少の課題解決に向けた理想」について解像度を上げてみよう」というお話をしました。

今日は、「地方の企業での「リモートワークの理想」について解像度を上げてみよう」というお話です。

音声はこちらです。

地方の企業での「リモートワークの理想」について解像度を上げてみる

昨日は、人口減少の課題解決の理想として、4つのポイントを挙げ、その解像度を上げました。

個人の意見は尊重される

移住はしなくていい

地域外との関係ができる

定期的に行き来できる

これらを実現する手段として、3つの方法を挙げました。

リモートワーク

複業

学びの機会

今日はこの、「リモートワークの理想」について、もう少し解像度を上げていきます。

地方における「リモートワークの実態」

人口減少が課題となっているのは、特に地方です。地方ほど人口が減っていきます。仕事を維持・発展させていくためには、地域内だけではなく、地域外の方々とつながることが大切になってきます。

地方の企業が、地域外の方々と接点をつくるひとつの方法が「リモートワーク」です。

ですが、地方の企業では、実際のところ「リモートワークはあまり拡がっていない」というのが、僕の肌感覚です。

ここからは、いくつかのデータを示しながらお話します。

なお、ここから「リモートワーク」という言葉と、「テレワーク」という言葉が出てきます。この本ではリモートワークと表現していますが、引用するデータがテレワークで表現されています。基本的には、同じ意味と捉えていただいて問題ありません。

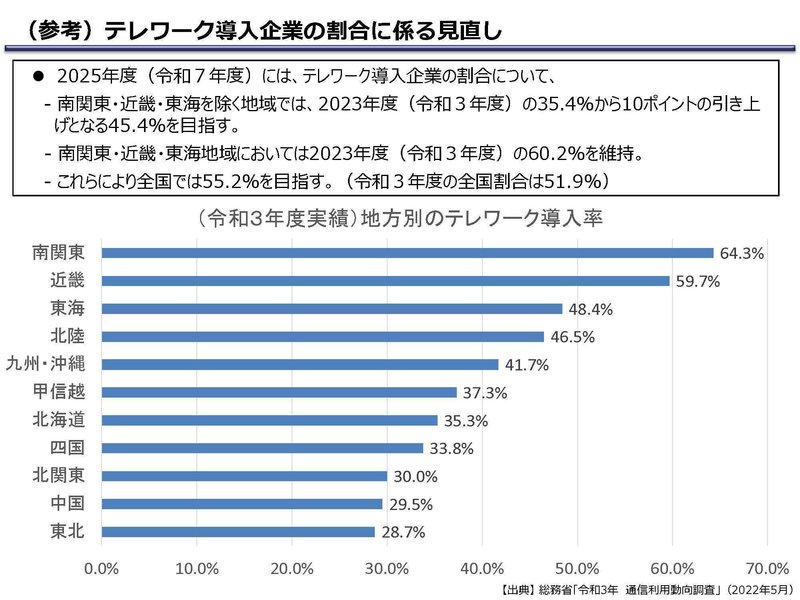

総務省が2023年5月22日に発表した「第13回 テレワーク関係府省連絡会議」によれば、地方におけるテレワーク普及率は35.4%だそうです。以下、引用します。

テレワークの導入率は、地方間で格差が存在しており、南関東(東京圏)、近畿、東海以外の地方での導入率は、35.4%に留まっている。(全国:51.9%、南関東・近畿・東海:60.2%)

35.4%という数字を、多いとみるか、少ないとみるかはとらえ方によりますが、僕の肌感覚では、35.4%は実態に比べると「多い」。言い方を変えると、実際は、そこまで普及していないように感じています。

もっとも、「なにをもって、テレワークとするか?」という課題もあります。

たとえば、ZoomやTeamsような「テレビ会議システムを使っている」ことがテレワークとするなら、「たしかに、3割ぐらいは普及しているな」と思います。

一方で、「日常の仕事を、リモートでも不自由なく行っている」までレベルを高めると、1割にも満たないのではないか……というのが、僕の肌感覚です。

また「日常の仕事を、リモートでも不自由なく行っている」も、「どこまで求めるか」によって、判断は変わってきます。

たとえば、僕自身、外部の方々といくつかの仕事をしていますが、「メールができればいい」「チャットで連絡できればいい」「チャットとファイル共有ができればいい」など、さまざまなレベル感があります。

さらに理想を目指すなら、「グループウェアでスケジュールや業務に必要な情報のすべてを、オンラインでやりとりしている」といったところまで求めることもできます。

このように、さまざまなレベルを加味しても、「日常の仕事を、リモートでも不自由なく行っている」で考えると、地方でリモートワークをしている人や企業は1割にも満たないのではないか……というのが、僕の肌感覚です。

「地方の企業で、リモートワークが拡がっている」理想的な状態

ここからは、「地方の企業で、リモートワークが拡がっている理想」について挙げてみます。

もしも、地方の企業で、リモートワークが拡がっている理想的な状態があるとしたら、一言で言えば「離れている人とでも、いっしょに(チームで)仕事ができる状態」になっていること。

そのためには、地域外の方々とつながる以前に、まず「自社の日常業務やコミュニケーションがオンラインで行われている」必要があります。

これを実現するためのツールは、いろんな製品があります。僕の身近なところでは、サイボウズの……

スケジュール管理やワークフロー:サイボウズOffice/Garoon

チームでのメール共有:メールワイズ

業務の効率化やシステム化、コミュニケーション:kintone

サイボウズでの業務は、これらのツールで行っています。しごとのみらいの業務やコミュニケーションでも、これらを使っています。

そのほかにも、Microsoft Teams、Slack、Chatwork、Google Workspace、Facebook Messengerなど、用途を絞ればいろんなツールがあります。

こういったツールを、日々の業務で使いながら、外部の方々とも仕事ができている状態が、僕にとっての理想的な状態です。

リモートワークにおける、政府の方向性

ちなみに、令和5年6月9日に閣議決定した「デジタル社会の実現に向けた重点計画(2023) 施策集」によれば……

2025年度(令和7年度)には、テレワーク導入企業の割合について、

-南関東・近畿・東海を除く地域では、2023年度(令和3年度)の35.4%から10ポイントの引き上げとなる45.4%を目指す。

のだそうです。

少し話は変わりますが、僕は厚生労働省と総務省の「テレワークマネージャー(テレワークの知見、ノウハウ等を有する専門家)」を仰せつかっています。

先日、説明会があったのですが、「今年は普及率を上げるぞ!」と、相当気合いが入っていました。

なお、総務省におけるリモートワークの考え方としては……

・テレワークは、働き方改革を推進するに当たっての強力なツールの一つであり、また感染症対策をはじめ、緊急事態等における業務継続性を確保するためにも不可欠なものであること、多様な人材の活躍により労働力不足の解消にも資するものであることから、具体的かつ効果的な形で普及が進むようにすることが課題。

・このため、テレワークの普及に当たっては、関係府省庁が連携し、テレワークに必要なITシステム導入支援、専門家による相談体制や地域でのサポート体制の整備、必要なネットワーク環境やテレワーク拠点等の整備、地域のニーズを踏まえた課題解決に資するテレワークの導入推進、ガイドラインの周知等に取り組むとともに、企業の取組を踏まえつつ、テレワーク月間等の実施や表彰等の周知による啓発にも取り組む。

・また、地方でテレワークを活用することによる「転職なき移住」を実現し、地方への新たな人の流れを創出することで、デジタル田園都市国家構想の実現に貢献するため、デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ地方創生テレワーク型)や企業版ふるさと納税によりサテライトオフィス整備・運営・利用促進等の取組を行う地方公共団体の支援を行うとともに、地方公共団体や企業に対する情報提供及び相談体制の整備や、地方創生テレワークに取り組む企業等に対する自己宣言制度及び表彰制度の実施等、企業が取組を進めるための環境を整備する。

・国家公務員については、行政内部の業務をデジタルを前提としたものに改革していくとともに、テレワークとフレックスタイム制を組み合わせるなど、時間や場所にとらわれない柔軟な働き方を可能にする環境の整備に取り組む。また、「国家公務員テレワーク・ロードマップ」に基づき、2021年(令和3年)8月に各府省庁において策定したテレワーク推進計画にのっとり、率先して計画的なテレワーク環境整備を進める。

・緊急事態等における企業及び行政の事業継続性を確保するとともに、働き方改革の一助となり、労働者、事業者及びその顧客にとってワークライフバランス、生産性、満足度等の向上を実現。

といった目的があるようです。

書かれている内容は、よく理解できます。特に、人口減少にともなう人材不足の対応や、地域との関わりについては、総務省が目指している姿と、この本で申し上げていることと、基本的には同じです。

ですが、大切なのは「実際はどうか?」「実際にできるか?」です。僕は「リアル」に関心があります。

課題は「仕組み」で解決したい!

国が「これからはテレワークが必要だ!」とKPIを設定し、それを目指しても、なかなか「コト」が進まないのはよくあることです。

その大きな理由のひとつは、現場は「それほど困っていない」があるでしょう。困っていないことを、無理やり動かすのは難しい。

一方で、地方の企業がリモートワークができるようにして行かないと、地域外の方々と、仕事を通じた関係ができません。

僕は、この関係づくりを「仕組み」で解決したいと思っています。くわしくは、この本の後半で。

では、今日の話はこれで終わりにします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?