二人のアリス、二人のキャロル | 『不思議の国のアリス』誕生秘話

今回は表題の通り、ルイス・キャロルと『不思議の国のアリス』の誕生秘話を紹介していく。ルイス・キャロルという名はペンネームで、彼の本名はチャールズ・ラトウィッジ・ドジソン(Charles Lutwidge Dodgson)という。英語本来の発音を正確に表記するなら、ドッドソンと表記すべきだが、慣例に従い今回はドジソンと表記していく。

ちなみに、ドッドソンという名は『不思議の国のアリス』に登場するドードーの名に由来している。また、彼のペンネームルイス・キャロル(Lewis Carroll)には、アリス(Alice)という名が実は隠されている。キャロルはこうしたアナグラムを好んだ人物で、作中でもリデル三姉妹のロリーナ、アリス、イーディスの名を密かに登場させている。

ルイス・キャロル。1857年、25歳のキャロルを写した一枚。現存する彼の写真の中では最も古い。物静かで聡明、気品ある青年が写し出されている。ちょうど彼が母校オックスフォード大学クライスト・チャーチ校に数学講師として勤め始めた頃だった。またカメラを購入し、写真を始めたばかりの頃でもある。

住み込みの家庭教師の年収が50ポンドの時代、キャロルがオックスフォード大学に就職した際の初任給は300ポンドだった。まさしく高給取りのエリートだった。大学を主席で卒業した彼には年金と住まいが与えられた上、生涯オックスフォードに残る特権が与えられた。ただし、独身を貫くことが条件だった。

オックスフォード大学クライスト・チャーチ校の学生だったリーズデイル卿は、チャールズ・ラトウィッジ・ドジソンの数学の講義を受講していた。ある日、リーズデイル卿は退屈な授業を展開する何の面白味もない教師ドジソンが『不思議の国のアリス』の作者ルイス・キャロルだったことを知り、驚愕した。

リーズデイル卿の発言から察するにドジソンは二面性を持っていたのかもしれない。もしかしたら二面性どころではなく、多面性を持ち合わせていた。教師ドジソンと作家キャロル。二人は同一人物のはずだが、どうやら一致が想像できないほど乖離していた。キャロルを知る上での興味深いエピソードである。

ルイス・キャロルと『不思議の国のアリス』は、何が凄かったのか。ヴィクトリア朝の従来の児童文学は、何らかの教訓話だった。だが、ルイス・キャロルによる『不思議の国のアリス』は、堅苦しい教訓など存在しない純粋に楽しむための本として書かれた。これは当時の英国児童文学においては革命的な出来事だった。それまでの流れを変える画期的とも言える一冊で、それゆえに現在も尚、名著として扱われているというわけである。

ちなみに、続編にあたる『鏡の国のアリス』の原題『Through the Looking-Glass』から、アリスがお嬢様という設定であることが分かる。Looking-Glassというのは上流階級向けの上品な言葉で、庶民はMirrorを好んで使った。邦訳するとどちらも「鏡」で、このニュアンスが消えてしまう。今も続く英国の階級社会が如実に表れている。

では、『不思議の国のアリス』はどのように誕生したのだろうか。『不思議の国のアリス』が飛び切りおかしなエピソードであるのは、ルイス・キャロルがアリスからThere will be nonsense in it!(おバカな話をお願い!)とオーダーされたからによる。これは1862年7月4日の午後、オックスフォード近郊のフォリー橋からテムズ河を上るボートの上での出来事だった。その場で思いつく限りのおかしな物語を聞かせるキャロルだったが、ついには話のネタが切れ、The rest next time.(続きは次の時にね)と言うが、アリスたちリデル三姉妹はIt is next time!(今が次でしょ!)と許してくれない。こうして捻りに捻り出して生まれた物語が『不思議の国のアリス』だった。

ちなみに「アリス」という名は古典ギリシア語由来の名で、「真実」を意味する。夢の世界、虚構を旅する少女の名が真実の意であり、この相反関係は何とも興味深い。また、アリスの父ヘンリー・リデルは、古典ギリシア語で名を馳せていた巨匠で、彼の大きな業績のひとつとして古典ギリシア語辞典が挙げられる。

作品を知る上での背景として、少しキャロルの話をしておこう。彼の生い立ちを紹介していく。キャロルは、牧師の長男として生まれた。先祖は軍人か聖職者を生業としている中流上層階級に位置していた。キャロルと同名の父チャールズ・ドジソンは、オックスフォード大学を卒業した後、牧師となった。キャロルも父の母校オックスフォードに入学した。特に数学に優れ、成績優秀だったキャロルは、オックスフォードを主席で卒業した。主席卒業者には年俸が与えられた上で、大学に生涯残ることが許された。ドジソンは、こうして数学講師としてその生涯をオックスフォードで過ごした。安定した職に就き、高給取りとなったキャロルは、その喜びを手紙で家族に伝えている。キャロルが『不思議の国のアリス』を生むきっかけとなったアリス・リデルとの出会いも、このオックスフォードだった。英語本来の発音を正確に表記するならリドゥルと表記すべきだが、慣例に従い、ここではリデルと表記する。オックスフォードに学寮長としてヘンリー・リデルが転勤してきたことが全ての始まりだった。アリスは、リデル学寮長の次女だった。同じオックスフォード内に住むキャロルは、リデル家と深い親交を持つようになった。写真を通じて仲を深めていったキャロルは、リデル夫人の許可を得て、リデル三姉妹とボート漕ぎに出掛ける約束をした。そのボートの上でキャロルがアリスたちに聞かせた即興物語が後に『不思議の国のアリス』となった。即興物語の主人公の名はアリスと言い、アリス・リデルは同名の名を持つこのアリスの物語を文章として書き留めて欲しいとねだった。キャロルは次の日から即興物語を思い出し、紙に書き留めていった。これが『不思議の国のアリス』の原型となる『地下の国のアリス』だった。キャロルは、『地下の国のアリス』と題した手製の本をクリスマスに何とか間に合わせ、アリスにプレゼントした。『地下の国のアリス』は後にアメリカの競売サザビーでオークション・レコードを記録し、夫の他界で生活に困窮していたアリス・リデルを救うことになる。

ルイス・キャロルによるアリスシリーズの1作目『地下の国アリス』(複製)。キャロルがクリスマスにアリス・リデルへプレゼントした手製の私家版ゆえに1冊しか存在しないが、持ち主のアリスの許可を得て複製が出版された。最後のページにアリスの写真が貼り付けてあり、これが世に出回ることをよく思わなかったキャロルは、この写真だけは削除している。オリジナルは様々な富豪の手に渡った後、現在は大英博物館に収蔵されている。

本書の挿絵は、キャロル自身が手掛けている。『不思議の国アリス』の原型となった作品で、分量は同書の半分程度。アリス・リデルは、キャロルの勤務先オックスフォード大学クライスト・チャーチの学寮長ヘンリー・リデルの娘だった。後にリデル夫人がキャロルに不信感を抱き、娘に近づくことを禁じた。

『地下の国のアリス』というタイトルは、やや地味で華やかさに欠ける。だが、キャロルやアリスが生きた時代では、地下こそが夢と冒険に溢れていた。というのも、1851年に開催された世界初の万博ロンドン万国博覧会を機に恐竜の化石ブームが起こり、人々は地下世界に多大な興味を持っていた背景がある。

『地下の国のアリス』の表紙には「あの夏の日の思い出に。大好きな子へのクリスマスプレゼント」と記されている。アリスの物語は、ボートの上でキャロルがアリスたちに話した物語を発端とする。キャロルは友人のロビンソン・ダックワースにボートを漕がせ、自身はアリスたちに語る即興物語に集中した。

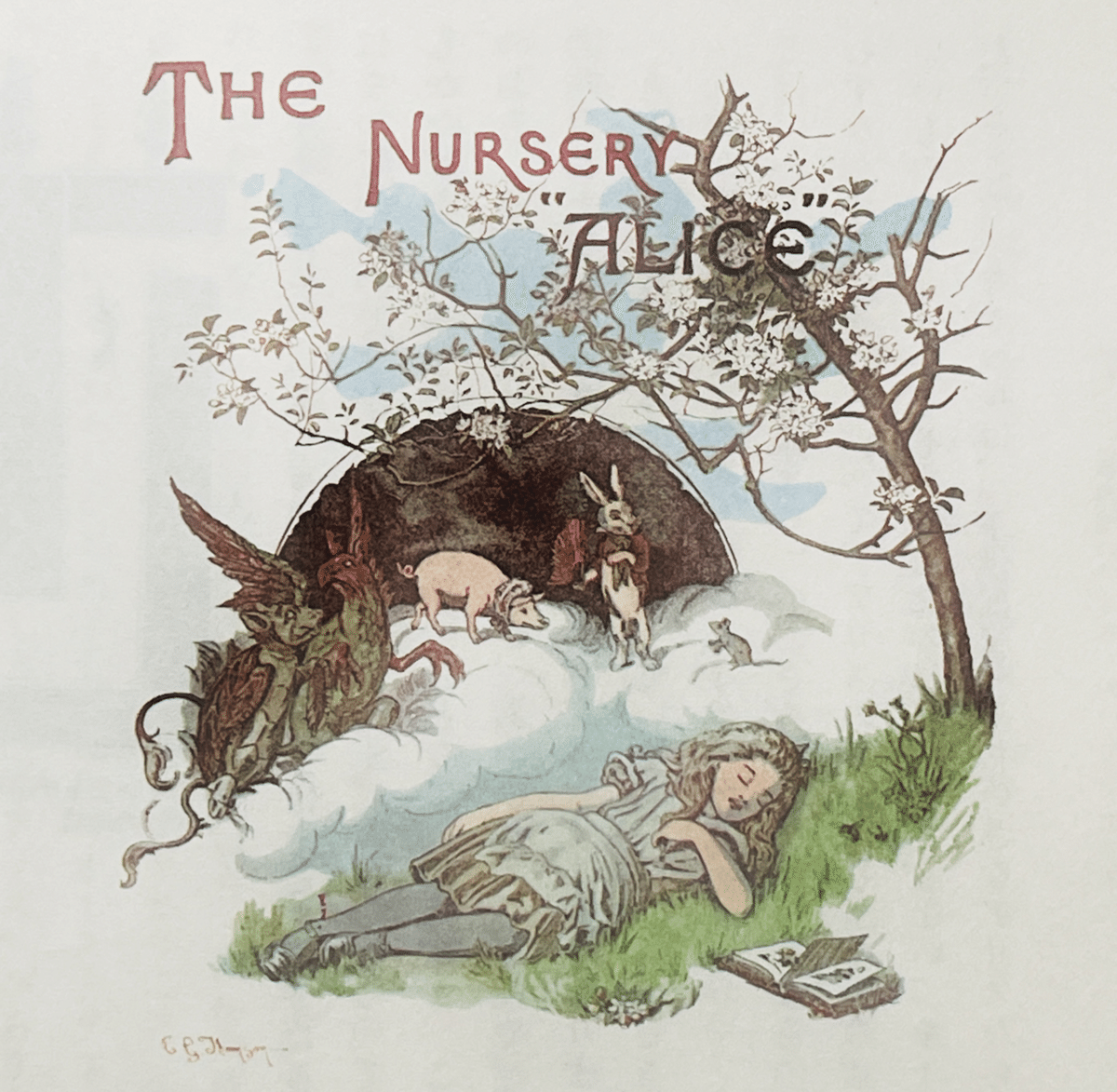

ルイス・キャロルによるアリスシリーズの4作目にあたる最後の作品『子供部屋のアリス』。1865年に出版された『不思議の国のアリス』の分量を4分の1程度に減らし、難解な言い回し等を避けた5歳児前後を対象としたヴァージョンである。初版は1889年、テニエルのイラストを大きくした上で着彩が施された。

『子ども部屋のアリス』が4シリングで販売されていたことは、キャロル自身が1896年のクリスマスに記した『鏡の国アリス』の序文から分かる。彼の書き方から察するに、子ども向けの絵本で4シリングは高額という印象のようで、それでもキャロルはこの金額が自分の初期投資を考えると妥当と説明している。

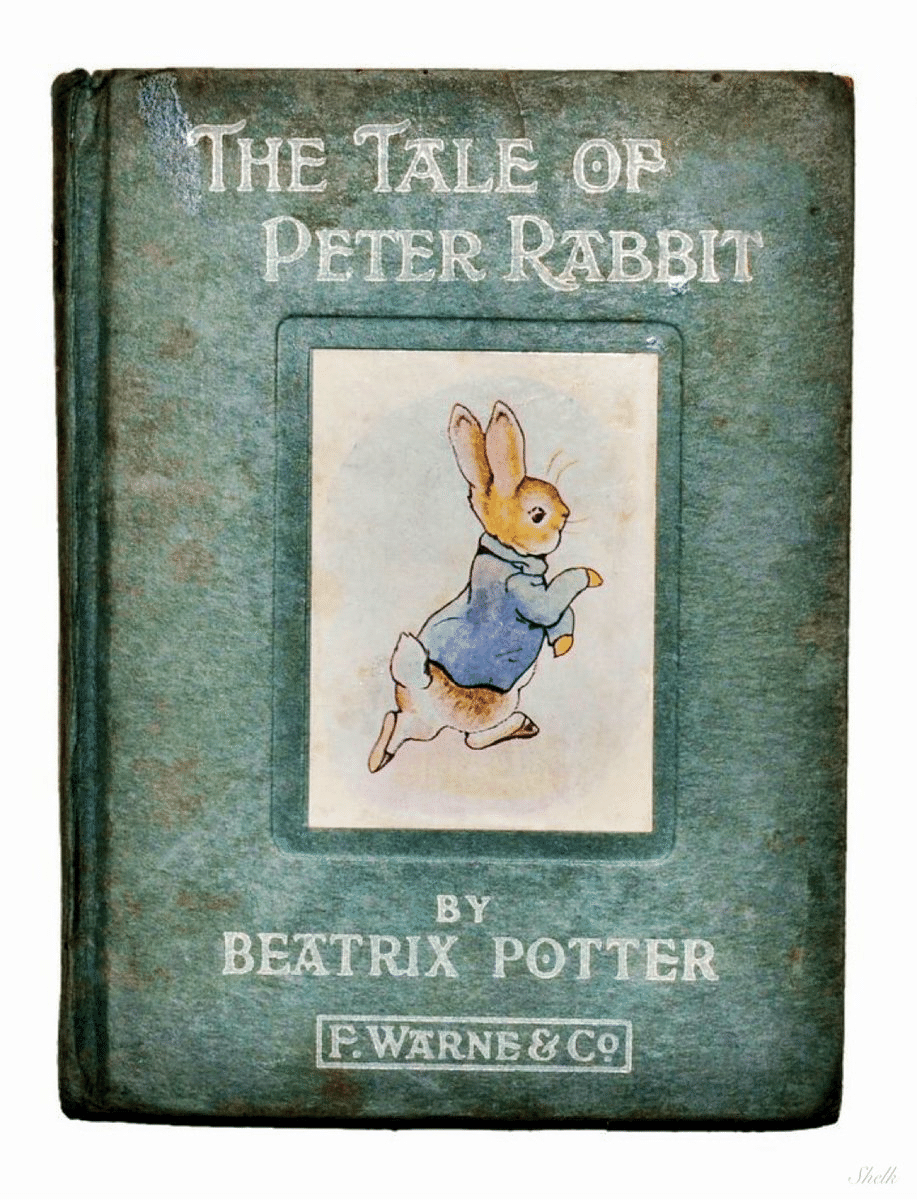

1902年にビアトリクス・ポターがフレデリック・ウォーン社から出版した『ピーターラビット』の初版が1シリング6ペンスで販売されていたことを考えると、確かに4シリングは人々に高額な印象を与えるのかもしれない。もちろん、ボリュームなどに差があるのでその考慮は必要だが、それでも高いと言える。

ちなみに、帽子屋が被る帽子には10シリング6ペンスという値段が書かれており、滑稽である。彼は店で販売している帽子を身につけ、自ら広告モデルになっているのである。トランプの女王に脱帽しないことを咎められた際、被ったいる帽子が売り物であることが判明する。

『子ども部屋のアリス』表紙。初版は1890年、挿絵は英国の女流画家エミリー・ガートルード・トムソンにより手掛けられた。ルイス・キャロルから挿絵の依頼を受けたトムソンは以後、彼と親しい間柄になる。5歳児前後向けに再構成された一冊で、原作アリスの難解な部分を省略し、文体に調整が加えられた。

トムソンの作品を観たキャロルは、彼女に『子ども部屋のアリス』の表紙を描いてほしいと依頼した。トムソンは表紙の他、テニエルのペン画20点に彩色を施した。また、この時にアリスの衣装のカラーリングがブルーからイエローに変更された。トムソンは挿絵の他、ステンドグラス製作にも優れていた。

以下、キャロルが撮影した少女たちの写真を紹介していく。

アリス・プレザンス・リデル。英語本来の発音をより忠実に再現するならリドゥルと表記すべきだが、慣例に従いリデルと表記する。

4歳半のアリス・リデルで、初めてブレずに上手く撮れた一枚。

キャロルの写真への挑戦を感じさせる一枚。アリスを座らせ横顔を撮った一枚で、その構図に彼のセンスが窺える。正面像が一般的で、こうした構図で撮る写真家少なかった。

ルイス・キャロル撮影。『不思議の国のアリス』のモデルになった少女。キャロルがアリスに贈った私家版『地下の国のアリス』の最後のページには、この写真が貼られていた。

中華服のロリーナとアリス。ルイス・キャロル撮影。ロリーナはアリスの姉で、リデル三姉妹の長女にあたる。キャロルは少女用の衣装を幾つも持っており、保護者の許可を取った上、彼女たちと楽しみながら写真を撮っていた。当時カメラはまだ珍しかったが、キャロルはカメラを持つ叔父の影響で購入した。

18歳のアリス・リデル。ルイス・キャロル撮影。『不思議の国のアリス』が出版された1865年には、既にキャロルはアリスと会うことをリデル夫人から禁じられていた。理由は定かではないが、夫人によって出禁命令が出されたことは確かだ。それゆえ、久しぶりにアリスの撮影を依頼され、キャロルは驚いた。

ルイス・キャロルの上司ヘンリー・リデルの次女。長女はロリーナ、三女はイーディスという名だった。アリスはヴィクトリア女王の第8子レオポルド・ジョージ・アルバート王子と交際していた。身分違いから周囲に隠した続けた恋愛が終焉を迎えた後、地主の息子ハーグリーヴズと結婚した。

キャロルは、本書の献本リストに既に大人になって結婚していたアリス(ハーグリーブス夫人)の名も入れていた。そして、彼女の名の脇にだけ消されたメモ書きの痕がある。そこには「モロッコ製革の特装版で」と書いてある。そこからは、アリスへの想いに別れを決心したキャロルの苦悩が窺える。

日記をつける習慣があったキャロルだが、アリスが結婚した日にその話題には一切触れていない。彼が言葉を残していない以上、どう思っていたのかは知る由もない。だが、その沈黙こそが複雑な心境と苦悩の表れとも見て取れる。アリスが結婚した際には137個の贈り物が彼女に届けられたが、その贈り物の中にキャロルものはなかった。ボートの上で過ごした夏の思い出の中のアリスは、もうどこにもいなかった。

ロリーナ・リデル。1862年、ルイス・キャロル撮影。アリスの3つ上の姉。キャロルがリデル夫人から三姉妹に会うことを禁じられた理由は定かではない。だが、いくつかの憶測はある。そのひとつとしてロリーナが思春期に入ったため、頻繁に会うのは好ましくないと判断されたのではないかと言われている。

同じく長女ロリーナ、次女アリス、三女イーディスのリデル三姉妹。

同じく長女ロリーナ、次女アリス、三女イーディスのリデル三姉妹。

長男ハリーとリデル三姉妹。全てルイス・キャロルが撮影したものである。キャロルの面白さに最初に気づき、頻繁に遊ぶようになったは長男ハリーだった。

アリスにはアラン、レオポルド(レックス)、キャリルという名の息子たちがいた。アランとレオポルドは第一次世界大戦で戦死し、アリスは立ち直れないほど悲しみに暮れた。レオポルドは、長期間に亘る塹壕戦でようやく勝利を収め、陣地まで帰還する途中、味方の後方部隊の誤射で命を落とすという悲惨な死を遂げた。腰まで泥水に浸かる酷い衛生面の過酷な塹壕戦で、肉体的にも精神的にも激しく疲弊する戦闘だった。息子の悲惨過ぎる死に方を受け、アリスの精神は崩壊した。レオポルドという名は、かつて交際していたレオポルド王子の名に由来する。身分違いの結婚は許されず、二人の恋は無念にも終わりを迎えた。だが、王子は娘にアリスという名をつけた。かつての恋人と同じ名である。身分によって引き裂かれた男女が、子どもに互いの名をつけた感動的な話である。二人は別れた後も精神的な繋がりを持ち続けていた。キャリルという名はキャロルに由来すると噂されたが、アリス自身が存命中にこれを否定している。

ヴァイオリンを弾くアレクサンドラ・キッチン(生没:1854〜1925年)。エクシーの愛称で呼ばれたこの美少女

は、キャロルが最も好んだ写真モデル。歴史学者でダラム大学校長ジョージ・ウィリアム・キッチンの娘だった。キャロルは多くの少女をモデルに写真を撮っているが、アレクサンドラは中でもすば抜けて美しい。キャロルは4歳から16歳まで彼女を撮影した。

ヴァイオリンを弾くアレクサンドラ。彼女はキャロルにとってはアリス・リデルと並ぶ別格の存在で、「良い写真を撮りたければ、エクシーを目の前に置きさえすればいい」というのが彼の口癖だったほどに特別視していた。

どうすれば良い写真が撮れるかという問いかけに対し、キャロルは“Put Xie in front of a Lens.”エクシーを前に置けば良いと答えた。カメラのLensの前にXieを置くとXie-lens、すなわち発音がexcellence(卓越した)になるという高度な言葉遊びで、この言葉ひとつにもキャロルの卓越した才能が窺える。

中華服のアレクサンドラ。1873年、ルイス・キャロル撮影。中国娘の設定で撮影した一枚で、アレクサンドラの写真の中では最も著名だろう。キャロルの写真を扱った多くの書籍の表紙に採用されている。

キャロルの写真に写る少女たちの表情が決まって無表情なのは、当時の写真機の性能による。露光時間が長いため、同じ姿勢を何分も保たなければならず、笑った表情などがつくり辛かった技術的背景がある。

ソファーで眠るアレクサンドラ。ルイス・キャロル撮影。正確な撮影日は分かっていないが、1873年頃と推測されている。クシーの愛称で呼ばれたアレクサンドラは、キャロルが勤務するクライスト・チャーチ校の同僚ジョージ・ウィリアム・キッチンの娘だった。キャロルが気に入っていた写真モデルの一人。

ヴィクトリア朝時代の写真家たちがラファエル前派の影響を受けてクローズアップした女性胸像の写真を多く撮ったのに対し、ルイス・キャロルは全身像の写真を好んだ。

キャロルはアレクサンドラの水着写真を撮りたいと彼女の両親に申し出たが、断られたことが分かっている。ヴィクトリア朝時代の子どもの水着がどのようなものだったのかは、ラッカムが1913年に出版した『ブック・オブ・ピクチャーズ』の海辺で遊ぶ姉妹の挿絵からも知ることができる。

ヴィクトリア朝時代の女性水着は、全身を覆うものが一般的だった。生地はウール製で、ストッキングも付属していた。アレクサンドラはキャロルと長く交流した人物だが、キャロルについて述べた回想録は残していない。ただ、書簡のやり取りはしており、彼らの書簡は現存している。

メアリー・ミレイ。1865年7月21日、ルイス・キャロル撮影。ラファエル前派のジョン・エヴァレット・ミレイの娘。ラファエル前派は英国画壇のひとつで、ラファエル以前の中世や初期ルネサンス芸術を範とした。キャロルはラファエル前派と親しく交流しており、その画風や世界観の影響を強く受けていた。

メアリー・ヒルトン・バドコック(Mary Hilton Badcock)。アリスの姿に最も似ており、テニエルの挿絵のアリスは彼女ではないかと有力視されている。実際、キャロルがバドコックの写真をテニエルに送っている。だが、テニエルが挿絵にモデルを使わなかったことは著名で、結局、真相は今も謎に包まれている。

1864年4月26日ルイス・キャロル撮影。オックスフォード大学の教会史学の教授ロバート・ハッセイの娘エリザベス・ハッセイを撮った写真。

キャロル自身が挿絵を手掛けた『地下の国のアリス』に登場するアリスの姉のポーズに酷似している。おそらくキャロルは、この写真をもとに挿絵を描いたと思われる。

1863年10月6日ルイス・キャロル撮影。英国青年画壇ラファエロ前派のロセッティのポートレート。キャロルはこの写真を撮った後、ロセッティに作品を観せてもらい、そのうち幾つかを写真に収めたという。キャロルはこれを思いがけない収穫と嬉しげに日記に綴っているが、写真の行方は現在も分からない。

アリス・リデルがハーグリーヴズと結婚した1880年にキャロルは写真をやめ、3,000枚ほど撮影した写真の多くを処分し、現在では1,000枚程度しか残っていない。処分された写真は焼却かモデル本人に渡したと思われる。そして、1881年にはオックスフォード大学クライスト・チャーチ校の数学講師を辞した。

以下、挿絵と共に作品の解釈や製作背景を紹介していく。

ルイス・キャロル『不思議の国のアリス』アーサー・ラッカム版。1907年初版。物語の冒頭箇所。ALICEのAが美しい飾り文字で、ラッカムのセンスが窺える。文中のsleepy and stupidはキャロルお得意の韻を踏んだ表現で、sの音がイビキをスースーかいて、うとうと夢に落ちていく様を見事に演出している。

冒頭から痺れる韻の表現。計算された韻を踏んだ英単語の使い方。やっぱりキャロルは天才だと感じさせる切れ味の良いセンテンス。こうしたキャロルの言葉遊びと優れた言葉選びは、原作の英語版でしか味わえない。今まで優れた邦訳が数々出されてきたが、こうした部分までは味わい切れないので紹介した。

ルイス・キャロル『不思議の国のアリス』アーサー・ラッカム版。1907年初版。冒頭に登場する白ウサギを描いている。彼は懐中時計を当時の英国紳士が好んだダブル・アルバートという付け方でベストに入れている。アリスは白ウサギを追いかけ、不思議の世界に迷い込む。物語の全ては、ここから始まった。

狂ったお茶会に登場する帽子屋は、セオフィラス・カーターという人物がモデルになっているという。どんな日もシルクハットを被っている彼は、奇人として有名だった。自称発明家の彼は、人を強制的に起こすベッドを発明した。作中で帽子屋の隣に眠りネズミが座っているのは、この背景による。

アーサー・ラッカムが挿絵を手掛けた『不思議の国のアリス』では、帽子屋の顔がラッカムになっている。ラッカムは他作品でも度々自身を登場させており、そうした遊びを好んだ。だが、ラッカムの挿絵はアリスの世界観を崩すとして当時は不評だった。それを受け、ラッカムは鏡の国の挿絵依頼は断っている。

狂ったお茶会のテニエルとラッカムの挿絵比較。テニエルが描くアリスは少し怖い表情で、帽子屋たちとの会話で苛立った彼女の様子を捉えている。一方、ラッカムが描くアリスは無表情で、氷のような冷たさを感じる。そして、帽子屋の横顔はラッカム自身の顔になっている。画家の遊び心が感じられる一枚。

狂った様子の比喩として「帽子屋のような」「三月ウサギのような」という言い回しが当時の英国にあった。そうした慣用句をキャラクターとして登場させたのが帽子屋と三月ウサギだった。三月ウサギという言い回しは、ウサギの発情期の様子に由来する。帽子屋は、当時の帽子屋が製造時の革の加工で水銀を用いてことから水銀中毒を患っている場合が多々あり、彼らが手の震えや精神障害をきたしていた背景に由来する。狂った帽子屋という言葉は、当時の英国社会の闇を映し出している。

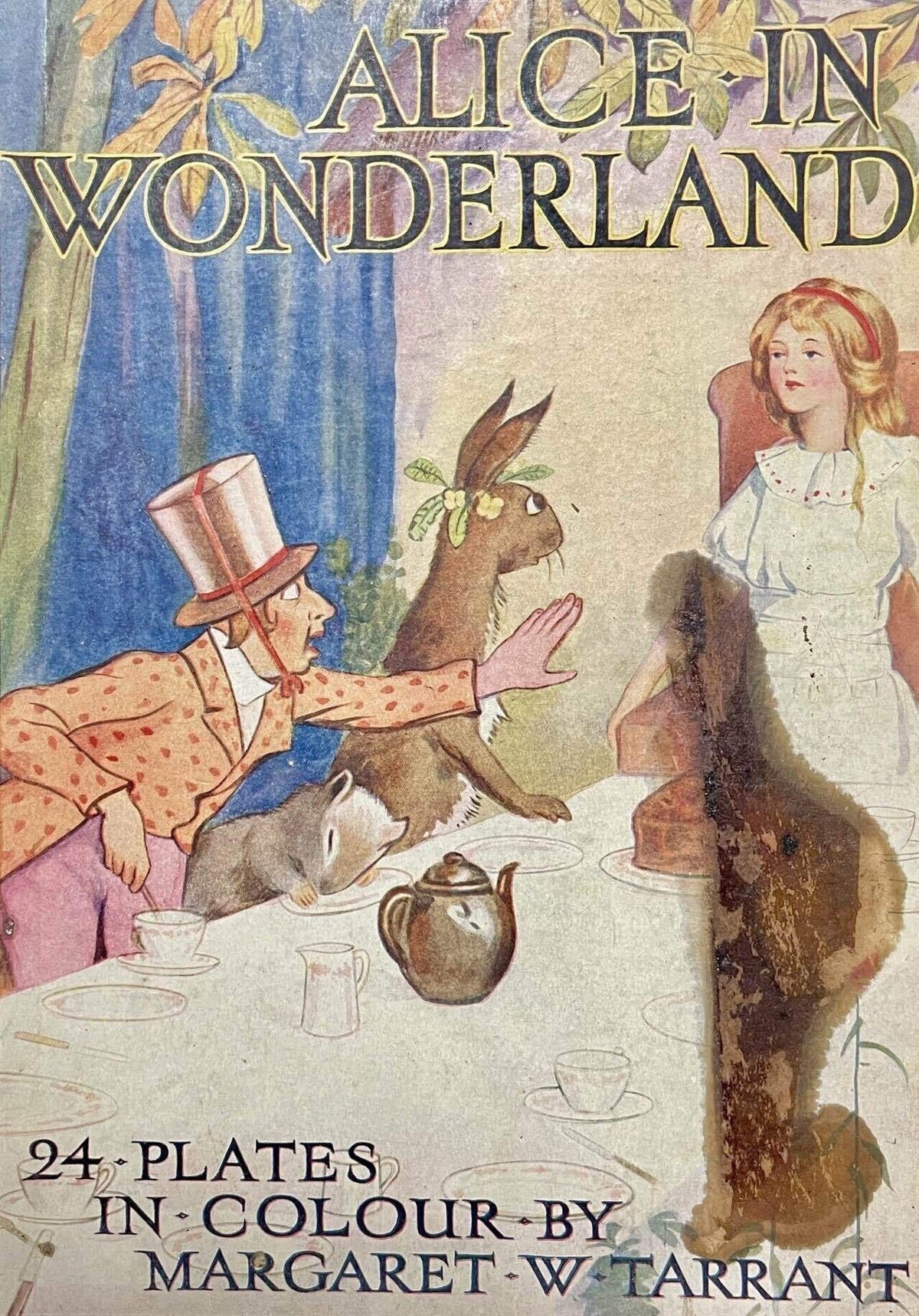

マーガレット・タラント『不思議の国のアリス』1920年代の挿絵。不思議の国のアリスには「がくがくかけっこ」というシーンがある。スタート地点がバラバラで、コースは滅茶苦茶、スタートの掛け声がない上、終了の合図は唐突に叫ばれる。ルールは破綻しており、誰が勝者なのか分からない奇怪な話と多くの場合は捉えられる。だが、これもキャロルからの暗号である。実は、これは人間社会の暗示、それに対する皮肉を描いている。人間は平等を謳いながら、実際は能力の差を持って生まれ、貧富の差もあって受けられる教育も違う。まさにスタート地点はバラバラで、どの道を選ぶかは人によるから決まったコースなどどこにも存在しない。誰が勝者なのかという判定もない。

マーガレット・タラント『不思議の国のアリス』1920年代の挿絵。白ウサギが扇子を落とす場面を描いている。キャロルがアリス・リデルに贈った私家版『地下の国のアリス』では、白ウサギは扇子ではなく、芳香の花束を落とす。そして、この芳香がアリスの身体を小さくさせていたという設定になっている。

ルイス・キャロル『不思議の国のアリス』のアーサー・ラッカム版。1907年初版の挿絵を撮影したものである。この挿絵は、アリスがチェシャ猫と会話する場面を描いている。ラッカムと言えば独特な色彩の画風で知られるが、ペン画も素晴らしい完成度を誇っている。とことん描き込まれた繊細さに息を呑む。

チェシャ猫の言葉で、印象深いものがある。

If you don't know where you are going, any road will get you there.

どこに行きたいか分からないなら、どの道を選んでも辿り着けるさ(筆者訳)。

一見、意味不明のように見えるが、前に進んでさえいれば、いつか目的地に辿り着く。そんな勇気をもらえそうな言葉である。

「私だって学校に行っているわ。そんなに自慢することじゃないでしょう」

「課外授業も?」

ウミガメモドキが少し心配そうな感じで訊いた。

「ええ、フランス語と音楽を」

「クリーニングは?」

ウミガメモドキが訊いた。

「そんなものはないわよ!」

アリスは苛立って言った。

「なんだ。それじゃあ、キミの学校は本当に良い学校ではなかったんだね」

と、ウミガメモドキは安心した感じで言った。

「ボクの学校では、授業料の請求書の最後にしっかりと、フランス語、音楽、クリーニング代は別途徴収と書いてあったからね」

「クリーニングなんて、そんなに必要なかったんじゃないの?海底で暮らしてるんだし」

ラッカムによる挿絵。これは『不思議の国のアリス』第9章ウミガメモドキのストーリーせある。フランス語、音楽、クリーニング代は別途請求という文言は、全寮制学校の請求書によく見られた。クリーニング代とは、寮生活で出る洗濯物にかかった。これら3つは通常の授業とは別枠で、費用が請求されていた。

ちなみに、1927年刊行『不思議の国のアリス』芥川龍之介・菊池寛共訳では、このウミガメモドキが課外授業を受けられなかった理由が訳されていない。キャロルによる原作では、お金がなかったとの理由が記されている。これは苦学生だった菊池が意図したものだろうか。菊池は友人の親に頼み、授業費の援助を受けていた。

最後に姉は、今はまだ幼い妹がどのような大人になっていくのか想像を巡らせた。アリスは大人の女性になってからも、死ぬまでずっと子どもの頃の素直で優しい心を持ち続けるだろう。そして、小さな子どもたちを集めては、いろいろな面白い物語を聞かせ、子どもたちの眼を輝かせるだろう。

遠い昔の不思議の国の夢の物語も聞かせるかもしれない。そうやって子どもたちの他愛もない哀しみを自分のことのように哀しみ、子どもたちの他愛もない喜びを共に喜びながら、子どもの頃や楽しかった夏の日々を懐かしく思い出すのだろう。姉はそういう女性になったアリスの姿を思い浮かべてみるのだった

不思議の国のアリスのラストの場面。筆者訳。姉のロリーナが妹のアリスの将来を想像しているのだろう。アリスの中で個人的に最も好きな箇所である。ここにアリスの全てとキャロルの想いが詰まっている。何とも美しい綺麗な文章で、心が落ち着く。アリスに捧げられた一冊に相応しい締めくくりである。

大正明治期の翻訳家である楠山正雄と菊池寛は“simple sorrows”“simple joys”を「単純な悲しみ」「単純な喜び」と訳している。これでは直訳過ぎて、キャロルの意図が伝わらない。自分なら「他愛のない」という言葉当てる。この”simple”には、取るに足らないが人間には必要なことというニュアンスある。

不思議の国のアリスの締め括りの文言で、ここに物語の全てが集約されているだけに繊細な言葉選びが必要となる。特に菊池訳はアリスのような少女目線ではなく、アリスを教育する大人目線で行われている印象を受ける。大正昭和の文化背景もあるが、子どもの好奇心からなる視点には寄り添え切れていない。

菊池訳が出る7年前に楠山訳が出ている。おそらく菊池は楠山訳を見ていて、それに倣ったと思われる。三島由紀夫訳も存在しており、彼は子どもには理解が難しそうな箇所を丸々カットしている。だが、キャロルの言葉遊びを日本語の駄洒落に上手く置き換えており、この言葉選びにさすがは文豪と脱帽する。

英語ほど繊細で、細かいニュアンスまで表現できる言語はない。1つの単語で幾つもの意味を持つ上に、ラテン語とフランス語の他、外来語を積極的に取り込んだ言語ゆえ、単語だけを見ても他ヨーロッパ諸語に比べ、実に4倍以上のボリュームを持つ。それだけに英語の翻訳は、完璧を望めないほど至極難しい。

アーサー・ラッカム版『不思議の国のアリス』1907年初版。42年間は著作権が保護されるため、1865年の出版からその間はマクミラン社が出版の独占権を持ち、イラストもテニエルのものに限られた。1907年に著作権が切れる時を見計らい、多数の出版社が様々な画家を起用しアリスを出版した。ラッカム版アリスが1907年に出版されたのも、この著作権が関係している。

マーガレット・タラント『不思議の国のアリス』1920年頃刊。初版は1916年。英国ロンドンの女流画家タラントによる24枚の美麗なカラーイラストが収められている。

水彩による淡く優しいタッチが特徴である。タラントによる美しい挿絵の世界観で巡る『不思議の国のアリス』は至福の時間になることだろう。

「卵が1つ欲しいわ。お幾ら?」アリスがそう言うと「1つなら5ペンス1ファージング、2つなら2ペンス」と羊は答えた。アリスは財布を出しながら「2つの方が1つより安いの?」と言った。「だけど、2つ買ったら、2つとも食べないとだよ」「じゃあ?1つで」とアリスはカウンターに代金を置きながら言った。もしかしたら美味しくないのかもしれない、と彼女は密かに思ったからだ(筆者訳)。

テニエルによる挿絵。これはルイス・キャロルの『鏡の国のアリス』のワンシーンである。実はキャロルがいた時のクライスト・チャーチ校では、朝食にゆで卵が2つ出された。片方は不味くて食べられないことがよくあったそうだ。クライスト・チャーチ校の不味い卵の話の典拠は、『ルイス・キャロルの日記』第1巻p.176を参照せよ。

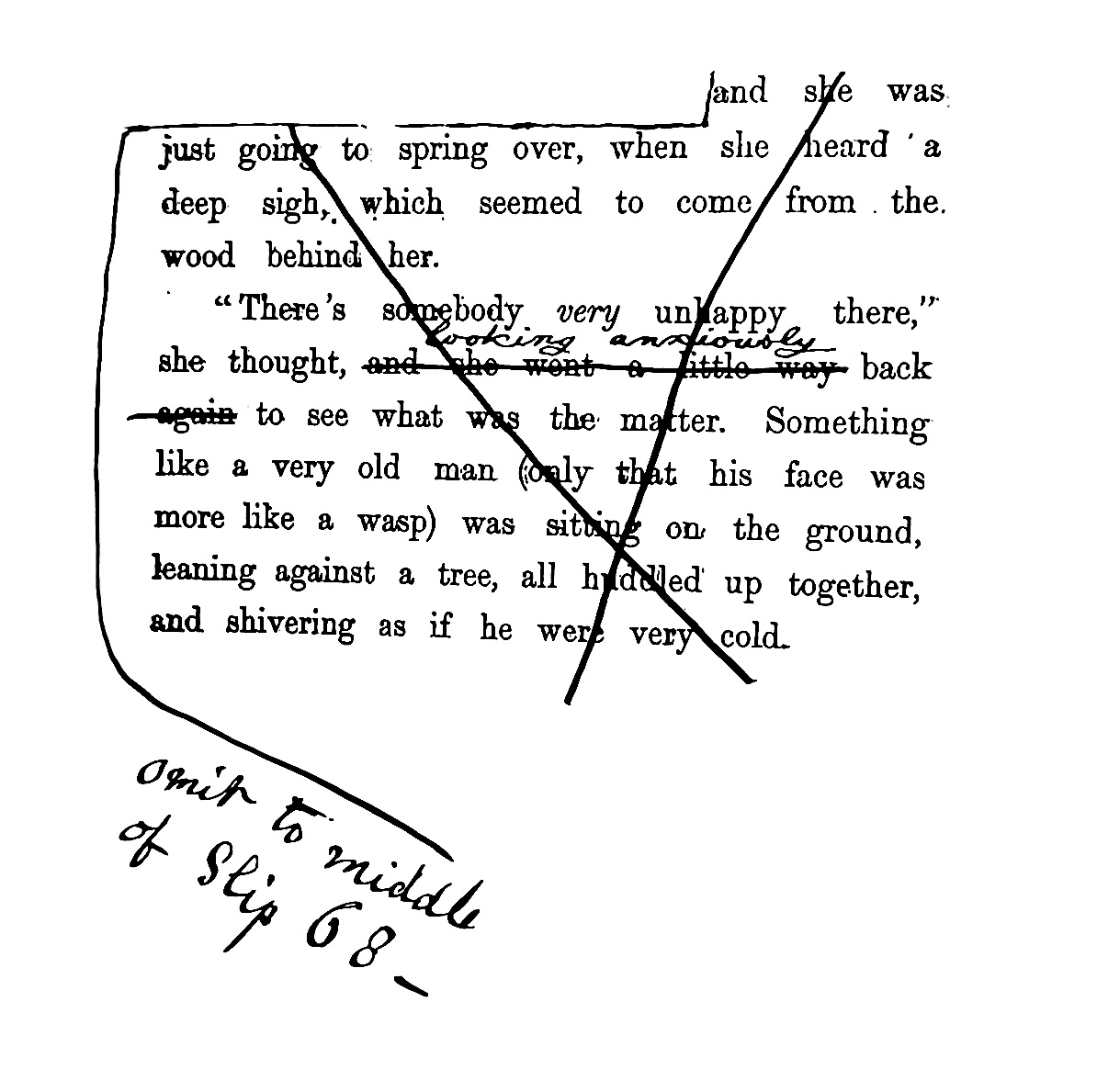

テニエルがキャロルへ送った書簡から、当初は『鏡の国のアリス』にスズメバチが登場する章が存在したことが窺える。幻の13章目である。その内容は長らく知られることはなかったが、1974年にサザビーの競売に突如この幻の章のゲラが姿を現した。出品者は不明。未公開のスズメバチの物語が綴られていた。

厳しいと思わないで欲しいが、あのスズメバチの章は全く面白くなかったので、どんなふうに絵を描いていいのか分からない。もし、この作品をもっと短くしたいと考えているのなら、私の本心で言えば、この章こそ削るべきだと思う。時に追われて、ジョン・テニエル。ポーツダウン・ロード、1870年6月1日(筆者訳)

1974年に『鏡の国のアリス』の幻の13章目のゲラが発見され、愛好家は涙を流し歓喜した。それまでテニエルとキャロルの書簡内で言及されている意外、情報がなかった未収録エピソードが見つかったからである。サザビーの競売に掛けられたこのゲラは、米国のノーマン・アーマン2世という人物が手にした。

最後にひとつ述べておくと、世に広く知られるキャロルのロリータ・コンプレックスを指摘する内容は、端的に言えば全て事実に反した虚構である。女児だけに興味を持っていたのでなく、男児は寄宿舎に通うので、必然的に家に残っているのが女児だけだった。彼の写真は女児を撮影したものばかりが取り上げられるが、実際は男児の写真も数多く撮っている。

キャロルが撮った女児の写真は、その保護者から撮影を頼まれたものでもある。写真の腕前が認められていたキャロルは、写真家としても注目を浴びていた。構図のセンスにとりわけ秀でた彼の写真は美しく、評判だった。数多のゴシップに惑わされないキャロルの真実の人物像が正しく理解されることを願う。

キャロルの伝記は数多く存在するが、その多くが一次資料を参照したものではなく、実は書き手の想像による部分が大きい。もはや神話的と言える。本来、キャロルの実像を探るには彼自身の日記や書簡を主にしなければならない。そして、常にヴィクトリア朝時代の価値観を軸にし、彼を見なければならない。

ヴィクトリア朝時代の価値観や物事の考え方は、現代と乖離している部分がある。それを念頭に置かないと、キャロルの実像がどんどんズレていってしまう。当然、ロリータ・コンプレックスという言葉さえも、キャロルたちが生きたヴィクトリア朝時代には存在しないことを念頭に置いていなければならない。

『不思議の国のアリス』は、子どもが読んで本当の意味で楽しめるかは分からない。というのも、児童文学のはずだが、自分が子どもの頃に読んだ時は正直よく分からなかった。不気味で少し怖いとも思った。アリスは、本当は大人のための読みものなのかもしれない。難解な言葉遊びは、大人だからこそ理解ができて楽しめるのだろう。

子どもの頃は『不思議の国のアリス』の良さが分からなかった。それを理解できる日が来るとも思わなかった。だが、自然にその良さが分かる時期が来る。そう、大人になってしまった時に。大人は皆、アリスを求めている。現実から離れ、夢と虚構の世界に少しだけ逃避したいのだ。

【参考文献一覧】

下記、主要な参考文献を年代順で記載。

Lewis Carroll, Arthur Rackham, Alice's Adventures in Wonderland, Heinemann, 1907

Margaret Tarrant, Alice's Adventures in Wonderland, Ward, Lock & co., Limited, ca.1920

Beatrix Potter, The Tale of Peter Rabbit, Frederick Warne & Co., ca.1920

James Hamilton, Arthur Rackham Acade, 1990

Colin Gordon, Beyond The Looking Glass Reflections of Alice and Her Family, Hodder and Stoughton, 1982

Lewis Carroll, Alice's Adventures in Wonderland & Through the Looking -Glass, Macmillan, 2009

Lewis Carroll, Alice's Adventures in Wonderland & Through the Looking -Glass with Color Illustrations, Macmillan, 2009

ハドソン、高山宏『不思議の国の数学者 ルイス・キャロルの生涯』東京図書、1976

ルイス・キャロル、高橋康也・高橋迪 訳『子供部屋のアリス』新書館、1977

ルイス・キャロル、高橋康也・沢崎順之助 訳『ルイス・キャロル詩集 不思議の国の言葉たち』筑摩書房、1977

ルイス・キャロル、マーティン・ガードナー 注、石川澄子 訳『不思議の国のアリス』東京図書、1980

ルイス・キャロル、マーティン・ガードナー 注、高山宏 訳『鏡の国のアリス』東京図書、1980

ジャン・ガッテニョ、小池三子男 訳『ルイス・キャロル』創林社、1985

ルイス・キャロル、高橋康也・高橋迪 訳『不思議の国のアリス』新書館、1985

ルイス・キャロル、高橋康也・高橋迪 訳『少女への手紙』新書館、1985

アイザ・ボウマン、河底尚吾 訳『ルイス・キャロルの想い出』泰流社、1986

マーガレット・レイン、猪熊葉子 訳『ビアトリクス・ポターの生涯 ピーターラビットを生んだ魔法の歳月』福音館書店 、1986

ラッセル・アッシュ『不思議の国のアリス・オリジナル』書籍情報社、1987

ジャン・ガッテニョ、鈴木晶 訳『ルイス・キャロル AliceからZenonまで』法政大学出版局、1988

ルイス・キャロル、高橋康也・高橋迪 訳『不思議の国のアリス ヴィジュアル・詳註つき』河出文庫、1988

ルイス・キャロル、石井澄子 訳『鏡の国のアリス』東京図書、1989

ジョン・パドニー、石毛雅章 訳『アリスのいる風景 写真でみるキャロル伝』東京図書、1989

NHK取材班『ピーターラビットの田園から―イギリス・湖水地方の旅』NHK出版社、1989

吉田新一『ピーターラビットからの手紙』求龍堂、1990

舟崎克彦『不思議の国のアリス ルイス・キャロルとふたりのアリス』求龍堂、1991

ルイス・キャロル、マーティン・ガードナー 注、高山宏 訳『新注 鏡の国のアリス』東京図書、1994

クリスティーナ・ビョルク、山梨幹子 訳『不思議の国のアリスの物語 もうひとりのアリスとルイス・キャロル』世界文化社、1995

桑原茂夫『チェシャ猫はどこへ行ったか: ルイス・キャロルの写真術』河出書房新社、1996

ロジャー・ランスリン・グリーン、門馬義幸・門馬尚子 訳『ルイス・キャロル物語』法政大学出版局、1997

ステファニー・ラヴェット・ストッフル、笠井勝子 監修『不思議の国のアリスの誕生』創元社、1998

楠本君恵『翻訳の国のアリス ルイス・キャロル翻訳史・翻訳論』未知谷、2001

清水一嘉『挿絵画家の時代 ヴィクトリア朝の出版文化』大修館書店、2001

高橋康也『ヴィクトリア朝のアリスたち ルイス・キャロル写真集』新書館、2003

大瀧啓裕 『アーサー・ラッカム』エディシオン・トラヴィル、2005

ルチャード・ダルビー、吉田新一・宮坂希美江 訳『子どもの本 黄金時代の挿絵画家たち』西村書店、2006

楠本君恵『出会いの国のアリス』未知谷、2007

ルイス・キャロル、笠井勝子 訳『不思議の国 ルイス・キャロルのロシア旅行記』開文社出版、2007

桑原茂夫『図説 不思議の国のアリス』河出書房新社、2007

ルイス・キャロル、河合祥一郎 訳『不思議の国のアリス』角川文庫、2010

ルイス・キャロル、河合祥一郎 訳『鏡の国のアリス』角川文庫、2010

新人物往来社 編『挿絵画家アーサー・ラッカムの世界』新人物往来社、2011

新人物往来社 編『挿絵画家アーサー・ラッカムの世界2』新人物往来社、2011

桑原茂夫『不思議の国のアリス 完全読本』河出文庫、2015

千森幹子『表象のアリス テキストと図像に見る日本とイギリス』法政大学出版局、2015

稲木昭子、沖田知子『アリスのことば学 不思議の国のプリズム』大阪大学出版会、2015

ヴァネッサ・テイト、小林さゆり 訳『不思議の国のアリスの家』柏書房、2015

奥田実紀『図説 英国ファンタジーの世界』河出書房新社、2016

八木沢敬『不思議の国のアリスの哲学分析』講談社、2016

辻丸純一、河野芳英『ピーターラビットのすべて: ビアトリクス・ポターと英国を旅する』小学館、2016

稲木昭子、沖田知子『アリスのことば学2 鏡の国のプリズム』大阪大学出版会、2017

『美しい挿絵で見る!おとぎ話の世界』スコラマガジン、2017

海野弘『おとぎ話のモノクロームイラスト傑作選』パイインターナショナル、2018

ルイス・キャロル、マーティン・ガードナー 注、高山宏 訳『詳注アリス 完全決定版』亜紀書房、2019

エドワード・ウェイクリング、楠本君恵・高屋一成・下笠徳次 監訳『ルイス・キャロルの実像』小鳥遊書房、2020

『出版120周年 ピーターラビット展』、世田谷美術館、2022

ルイス・キャロル、芥川龍之介・菊池寛 訳、澤西祐典 訳補・注解『完全版アリス物語』グラフィック社、2023

*画像は筆者私物を撮影し掲載した。

Shelk 🦋

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?