<戦時下の一品> 慰問袋

前線に出ている兵隊に、せめて何か送って感謝を示すーということで奨励されたのが「慰問袋」。特定の兵隊に家族や故郷から贈られるもの、団体などが軍にまとめて献納するものの二通りがありました。慰問袋は、衣料切符制度ができても切符なしで唯一買える布製品でもありました。これまでもいくつか紹介してきましたが、だぶりにはあえて目をつぶり、ここでまとめて紹介します。

上写真は、未使用の慰問袋で、麻製の袋に日本情緒の絵を印刷してあります。下写真は使用品で持ち帰られたもので、こちらは軍事を前面に出したデザインです。どこかの婦人会で出したものです。

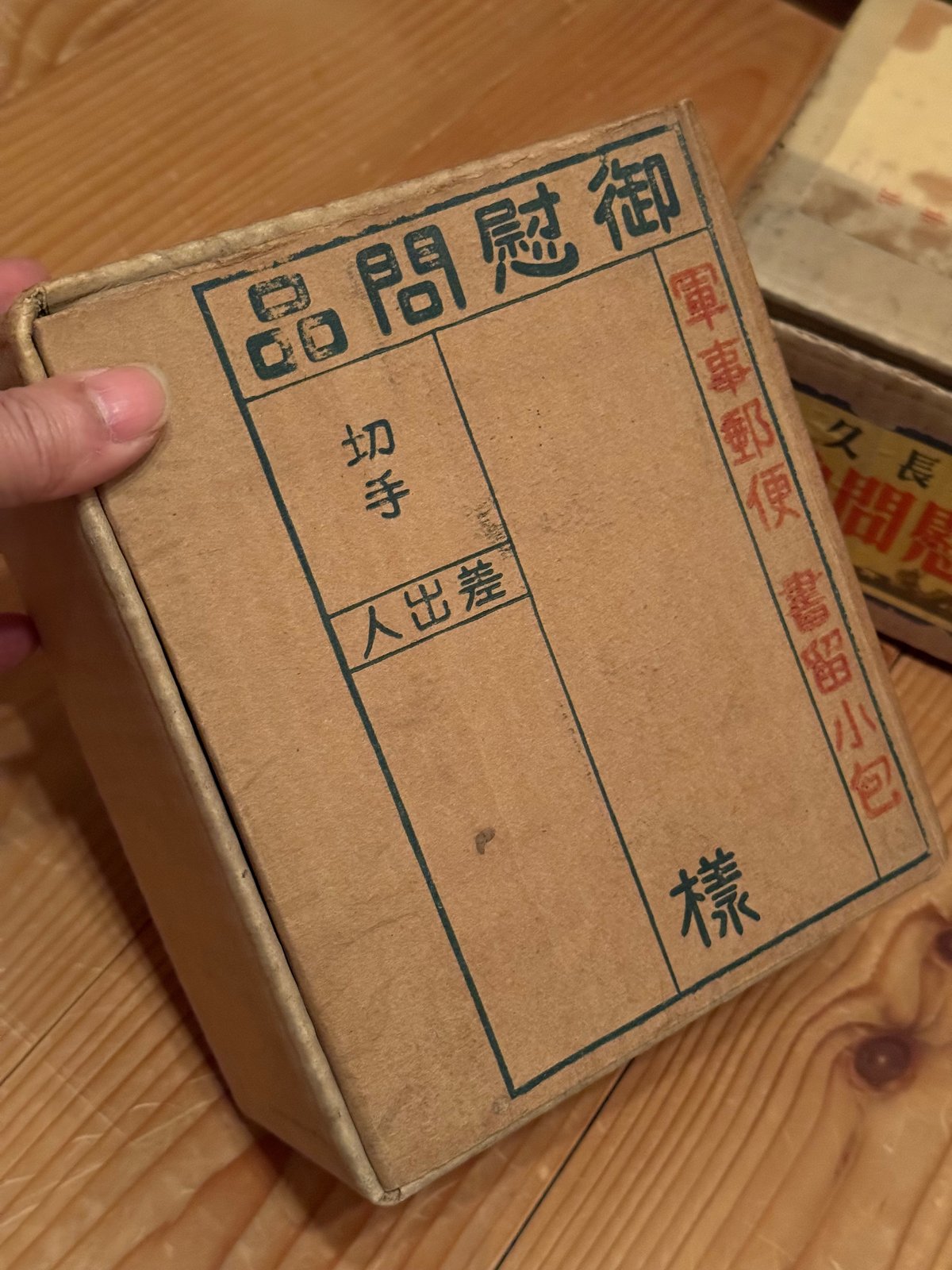

郵便局では、段ボールの小包型の箱を販売していました。側面に慰問のデザインを入れた、ちょっとかっこいいものも用紙していたようです。

さて、物資不足が進むと、布の慰問袋も手に入れられず、油紙を補強したものも登場します。裏の日の丸は横長ですが、詰めると丸く見えるようになるという趣向です。

そして、こちらは手すき和紙に糸で補強したような慰問袋。地方で何も入手できない中で作られたのでしょうか。それとも商品だったのか。

慰問袋は、既製品をデパートでも売っていました。1939(昭和14)年10月発行の三越通販カタログでは、5円と3円のセットを用意し、中身も詳しく記載しています。

こちら、慰問袋に入れたであろう、裁縫道具です。

松屋の1938(昭和13)年12月発行の通販カタログでは、季節に配慮してチョッキなどの防寒具を慰問品にと売り込んでいました。

「海軍めしたき物語」に出てくる戦艦霧島の炊事兵の話では、故郷からの慰問品が届いたのに中身は全部餅で、しかもびっしりとカビが生えていて全部捨てたとか。また、国策紙芝居「七つの石」では、貧乏で何も送れないとなげく少年が皇居二重橋前の石を前線に送り、部隊ではこれを決死隊に分配して手柄を立てる、という話となっています。前線の士気を維持するためにも、国内の士気を維持するためにも、故郷からの頼りや慰問袋のやり取りは軍事上からも貴重だったでしょう。

ただ、どうしても届き方にはむらがあり、南方の孤島などではまず厳しく、兵站の力がそのまま慰問袋にも影響したのは間違いないでしょう。

ここまで記事を読んでいただき、感謝します。責任を持って、正しい情報の提供を続けていきます。あなた様からサポートをしていただけますと、さらにこの発信を充実し、出版なども継続できます。よろしくお願いいたします。