60歳過ぎて、web作家を目指してみた③最後まで物語を書きあげる工夫

■縦書きと横書き?文書構成?書き方のヒント

短文と長文、なにをどう表現するか? さても人はさまざま。投稿し始める前から、私の一番の問題だったのは「縦書き」と「横書き」だった。

「部」・「章」・「節」の文章構成は

「小説家になろう」が、立ち上げた頃にいち早く、小説をUPしようと試み、断念。その後、何度か挑戦してみたがやっぱり無理。正直、最低でも、「部」・「章」・「節」の文章構成など、基本を押さえてあれば、理解が出来たかも知れないけれど…。と、いうのが本音。しかし、そんな私でも、出来るかもしれないと思わせてくれるほど、現在は進化してきた。

最近のweb小説投稿サイトは、

文字の入力画面で、「1話」・「2話」と自動的に降られていく事が多い。

「話」 つまり 「節」 の事だ。

そのルールにさえ、理解をすることに時間がかかってしまった。しかし、理解さえできれば原稿ベースで「章」と「話」仕立てにすればよい。それも、多くのweb小説投稿サイトでは「話」が連番でふられる。※「エブリスタ」「小説家になろう」など、自動的に「話」がふられないweb小説投稿サイトもある。

第1章

「1話」「2話」…「5話」

第2章

「6話」…「10話」

どのweb小説投稿サイトに投稿しても良いように、上記のように原稿ベースから仕立てれば、web小説投稿サイトへ入力する事に混乱しなくて良い。

ただ、問題なのは大分類の「部」がない事だ。表題:1部:〇〇の章:1節

実に明快で解りやすい仕分け方だが、「部」を入力する事が出来ないために、書籍として分けると「二次作」として見られてしまう。

結局、大分類なしで表題・1章 1話と設定をし直した。それがweb小説の主流であることがわかると、割と簡単に文章構成が出来るが、今まで書いたものは仕立て直しが必要で現在奮闘中。

筆が止まった時

あらゆる知識を総動員して書き始めるが、筆が止まってしまうことがある。あきらかに書くための知識が不足しているのだ。ということで図書館通いが始まる。しかし、なかなかうまくいかない。取材と称して気分転換しても書けずに、放置しようかと思うが、忘れてしまうかも…という恐怖に憑りつかれる。いくらプロットを充実させても、先に進めない。

同時に複数の物語を進行させる

諦めて他の物語を書き始めた。すると筆がとまっていた物語の見直しが出来た。多く残したメモ書きを見直しながら、プロットを確認し、一度に同時に進行させることによって、この話はこっちの物語で、その物語はこの流れ。と、いうように仕分けし、加筆・削除出来る様になった。さらに配役やキャラがかぶらなくなる利点があった。

動きが止まると、まずはこの作業から入る。それは、他の物語を充実させる手伝いにもなった。

プロットの内容

天才肌ではないので、とにかくプロットは重要だ。作家さんによって、さまざまな手法があるようだが…。書き続けるために私には下記が必要だった。

私が執筆に必要だったプロット

1)コンセプト(テーマ)

2)ステージ表(どんな事が起きて、その話を何話目で暴露させるのか?)

3)時系列表(全登場人物の動き)

4)相関図(配役)

5)ロケーションイメージ(場所や配置図)

それを形にすると私の場合はこうなった。

なにを書きたいか?なにを伝えたいか?コンセプトが決まると上記の表を埋めるが、ほとんどはメモ書きで書いてから、Wordに入力し、それを修正するという流れだ。

1)コンセプト:テーマ

ちなみに「ソファベッド」のコンセプトはパワハラ・セクハラと言われているものの、実態を描きたかった。

基本、それぞれの思惑は、たとえ夫婦、親兄弟でも違うものである。性別の違い、年齢、環境なども加味すれば、世の中は矛盾だらけだと思う。その人にとってはひどく傷つくことでも、他人から見たら、単純に興味の対象となっただけだったり、親切心や思いだったりする。マナーが優先されれば、思っても行動、態度や言葉に出さずにいたり、慎重になったりするのだろうが…。思ってしまうのだから仕方がないとするのか?さあ、どうする?

表裏一体。ただ、思ってしまうその影には、いつも犠牲者がいると言う事?思う方は、まったく気が付かずにいるのに、その犠牲者をどうやって守るのか?善悪の話ではなく、ただ、そんな事を少しでいいから考えてほしかった。

この物語のベースは、以前、新規事業で下着を作り出すときに、千人近くの試着アンケートをとった。必要だったデータ以外に女性の悩みや苦痛など、なまの声が偶然にも集まってしまった。その声を参考に描いた。当時、アンケートの内容は私だけが把握していたので、私にしか書けない物語なのだ。

生きていれば、人それぞれ、その人にしか書けない物語が必ず出てくると思う。これはその一つ。あなたもそのチャンスを逃さないで欲しい。

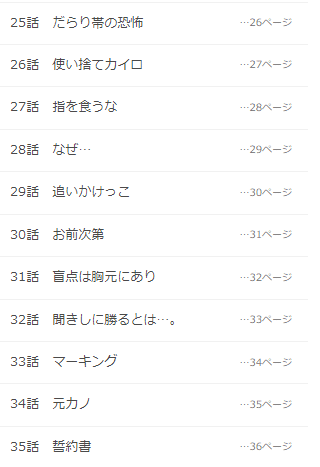

2)ステージ表

どんな事が起きて、その話が何話目でどんな展開をさせるのか?ステージを3段階に分け、同時にヒントとなるアイテムや場所を設定。仕掛けや複線をどこで出すのか決める表だ。

1段階 事のはじまり、あるべき姿

2段階 変化・修正し戻す作業・すべてを知る

3段階 着地点

3)時系列表(全登場人物の動き)

煮詰まった時はこの時系列がとてもありがたい。

4)相関図(配役)

メモ用紙におもいつくまま書き、誰の目線?・物語を誘導する人は?・秘密がある人は?・問題がある人は?・協力者は?など、配役を決める。

相関図の人物像は、イメージに近い俳優さんたちを利用させてもらっているので、ぼかし効果を入れた。

表紙に使っている画像は、Adobe Frescoを使った「ソファベッド」のヒロイン。いつもベビースマイルを絶やさない疲れ切った夏梅のイメージだ。

切り貼りでも、絵でもなんでもいいから登場人物のイメージ作りはおすすめだ。

5)ロケーションイメージ(場所や配置図)

イメージを作り込み、誰がどこで動くか、どこをポイントとして話を進行させるか決める

実際に書き始まると…。

私の場合、その物語を進めるための知識が満たされると登場人物が勝手に動き出す。

あとは、時系列のどこから書き始めれば、読み手を騙せるか…?そんな意地悪な気持ちでいっぱいになる。書いている時は面白くてしょうがない。ひとりパソコンの前で登場人物の奇行にフフフと笑い「きみ~。それはダメでしょ」などと、登場人物と会話をして自分でも赤面する。

投稿する前に

文章チェックは絶対条件なのだが…。個人的には紙ベースの時から横書きの文字校はとてもきつい作業だった。ただ紙ベースの場合は目視以外のチェックなど方法がいくつかあったが、画面では通用しない。

画面に入力したものの確認方法は?

目視や印刷して確認する以外に、最近では、音声チェックを導入している。

「ソファベット」も原稿ベースで2回・画面に入力後に1回・投稿後に1回と

合計最低でも4回の音声チェックを行った。それでも出て来る、抜け文字や誤字。大勢の人の目に触れるのでやはり慎重になる。

現実は個人のスキル?マナー違反?

いくら自分が面白くても、読み手が面白いと思ってくれないと、どうにもならない。それが現実だ。

マナー違反でも、読み手が面白いと思えれば、それでよいという考え方もある。集客さえできればお金に変換できる世の中だ。正直、マナー違反をしなければ、数年かけた物語も、公表した瞬間のみで、流れ消えてしまうのだ。それを理解していても、問題提起し、世の中、それで大丈夫?と問いかけていく姿勢は作家さん達には持ち続けて欲しい。

読み手が「そんな馬鹿な」と笑いつつ、多くの人が現実社会のトラップに気が付いて、うまく逃れてくれたらいいな。と思うし、年輪を重ねたキャリアが、上手に後輩たちに歩み寄り、誘導して可哀そうな目に合わせない。そんな世の中が訪れるといいなと、願っている

書く自由を満喫する

「書くのは自己満足だ」といわれたが、まあ、人生そんなもんだ。書く自由を選ぶのだから、当然、責任は伴う。いつか死んでいくのは決まっているのだから、マナーは守りつつ、適度に自己主張をして、書く自由を満喫したい。

先輩からの指導

一番、役にたった先輩からの指導は「うらみ、つらみ、個人の負の感情を文章に入れ込まない」そのために自分から離れたところから自分を見つめる事が大事だそうだ。つまり自分を表に出さない事がコツらしい。

web小説の利点

登場人物の各自の目線を読者に伝えるために、考えた末に書籍をわけて、

①ソファベッド❤猫にマタタビ❤亜麻家の事情

②ソファベッドの「答え合わせ」 とした。

「1人称で始まり、3人称で終わる」こんな事していいのか?とおもいつつ「ソファベッド」をかき上げ、シリーズ化をしたら二次作に間違えられた。それでも、あまりベストな感じがしなくて web小説上での仕立て方をあれこれ、試行錯誤したが、結局、一度 完結した話を2022年5月に 「第1章は塁の一人称」、「第2章は天十郎の一人称」に仕立て直しをして、心理戦に持ち込んだ様子を描くことにした。

現在、順次変更中。 「答え合わせは」そのまま削除せず置きっぱなし。

こんな事も、すべて自分で責任をもって行うので、試す事ができるのが最大の利点だと思う。

60歳過ぎて、web作家を目指してみた②いくつかのweb小説投稿サイトに同じ小説を「実験」投稿し比較した。

各web小説投稿サイトの特性を理解し、自分のやりたいことと、出来る事とマッチングさせれば、ハードルは高くないような気がする。今は誰にでも機会の幅が広がっていると感じる。

#やってみた大賞

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?