謎解き世界史 「2番目に多く話されている言語」 【カリブ海編】

2017年のgigazine.netの記事で、マックス・ハロウェイ氏による世界各地で「2番目に最も使われている言語」のインフォグラフィックが紹介されていました。世界の歴史に対する「勘所」が養える、すぐれた地図であると思う反面、ほんとうに実情を反映したものなのだろうかと疑問に感じる点もありました。

そのあたりも含め、今回はカリブ海のいくつかの島国・島々に注目して紹介したいと思います。

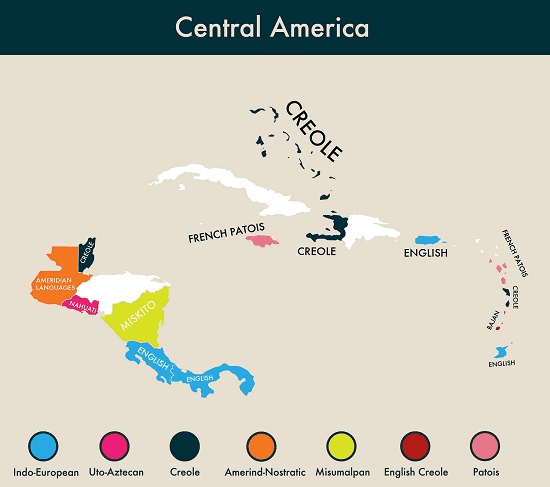

今回は中央アメリカの注目ポイントを簡単に眺めてみましょう。

言語の分布に影を落とす植民地の歴史

これが現在の中央アメリカの国・地域です。

なぜこんなに小さな領域にさまざまな国々がひしめいているんでしょうか?

それは、この地域が16世紀以降、ヨーロッパの国々の植民地として争奪の的となったからです。

カリブ海にはアフリカ各地から黒人が輸送され、主に熱帯気候に適したサトウキビのプランテーションに従事させられました。

のちに『帰郷ノート』で知られる文学者・政治家エメ・セゼール(1913〜2008)や『黒い皮膚・白い仮面』を発表した精神科医フランツ・ファノン(1925〜1961、二人ともにマルティニーク島出身)が告発することになる、白人を頂点とし、肌の色により序列の決まる格差社会が、これ以降発達していきます。

当初優勢となったのはスペインでした。北アメリカのアステカや南アメリカのインカを滅ぼすと植民地経営に乗り出し、ここから世界中に銀を積み出していきました。

しかし、17世紀になると、そこにイングランド(イギリス)やフランスが食い込むようになります。

イングランドは、国家みずからスペインの船を襲う海賊を「私掠船」(しりゃくせん)として公認していたほどです。スペイン船を襲いながら世界一周を果たし、エリザベス女王によって爵位を与えられた海賊ドレークが有名ですね。

そんなわけで、1702年の勢力図を見てみると、水色のフランスや黄土色のイングランドが、スペイン領に食い込んでいることがわかります。

スペインはカリブの島々よりも、メキシコやペルーといった中央アメリカから南アメリカの大陸経営に重心をうつしていましたから、一種の棲み分けが生まれていたわけです。

たとえば、地図の右のほうにチョロチョロと伸びる水色の島々がありますね。このうち最も北に位置するグアドループは、いまでもフランスの海外県です。

中央付近にあるマルティニークもおなじく現在もフランスに属します。かのナポレオンの最初の妻ジョゼフィーヌの故郷でもあります。

いずれも英仏の熾烈な支配権争いとなった歴史がありますが、現在2番目に話されている言語は「クレオール」とあります。

この「クレオール」とは、いったいどのような言語なのでしょうか?

クレオールとは?

ヨーロッパ人がカリブ海に到達した当初、先住民の人々の多くは外部から持ち込まれた感染症の犠牲となりました。

しかし、ヨーロッパ人にとって、プランテーションで働かせる労働力が必要です。そこで、アフリカ各地からも黒人が移住させられる。

主人と奴隷など、さまざまなルーツを持つ人々がコミュニケーションをとるために、ヨーロッパの言語と非ヨーロッパの言語をミックスした混成語が自然と使われるようになり、初期のものはピジン語ともよばれます。それが独立したものがクレオール語です。ようするに、異なる言語を用いる集団が出会う場所、あるいは植民地において発達した言語です。

かつて日本の植民地であった台湾にも、日本語の関係するクレオール語がのこされていることが知られています。

クレオール語は他の言語と比べると、音素数が少なく、単にイントネーションを変化させるだけ疑問文をつくったり、時制や人称による語形の変化を省略する傾向にあります。

スペインはカリブ海支配から早々に手を引く地域が多かったため、スペイン語系のクレオール語は生まれません。クレオール語の多くは、その後に食い込んできたイギリス系やフランス系がほとんどです。

1804年に、カリブ海植民地のなかで初めて独立を実現させたのは、フランス領であったサン・ドマングでした。ただ、ハイチとして独立した後も、フランス語は公用語として使われ続けました。しかし20世紀後半になって、日常的に使われているフランス語系のクレオールも「ハイチ語」としてようやく公用語になっています。人口のほぼ100パーセントがハイチ語話者であり、フランス語話者は1割にすぎません(★1)。

ところが、この地図の中では1番目がフランス語で、2番目が「ハイチ語(ハイチ・クレオール)」ということになっています。なんだか変ですね。

公的な場ではフランス語が使用されることが多いというだけですから、1番・2番と安易にランク付けすることはできないでしょう。それでもフランス語のほうが1番であるとするならば、どこかに「クレオール」は2級の言語という意識が潜んでいるのかもしれない。

また、ハイチ人自身の意識にも、植民地時代の遺産が刻まれています。「多くのハイチ人はハイチ語には言語体系の無い言語と考えている人が多く、フランス語の出来る少数の上流層ほどハイチ語を軽蔑し、フランス語を優位と考える傾向がある」(★2)。

「2番目に多い言語を問う」。こんなときにも、やはり歴史をさかのぼってみることは大切です。

(注1)渡邊絢子 (2013)「カリブ海域のクレオール言語」『東京女子大学言語文化研究』22、66-79頁より、70頁。

(注2)渡邊絢子 (2013)「カリブ海域のクレオール言語」『東京女子大学言語文化研究』22、66-79頁より、74頁。

地図は、wikipedia(en)のTerritorial evolution of the Caribbeanの項目より。

このたびはお読みくださり、どうもありがとうございます😊