3-3-3-1. 宗教改革と近世ヨーロッパの国家 新科目「世界史探究」をよむ

中世の時代、「ヨーロッパ」という地域的なまとまりを支えていたのは、ローマ・カトリック教会と、それを守護する神聖ローマ帝国だ。

両者が敵とみなしたのは、地中海をはさむ対岸にひろがるイスラム教徒だ。十字軍やレコンキスタ(国土回復運動)、北方十字軍を通して、「ヨーロッパ」としてのアイデンティティが形作られていった。

ようするに、「あいつら、敵だ。ってことは、おれたちは仲間だ。よし」という、あれである。

だが、中世における「ヨーロッパ」には、近世の段階で、ある”組み換え”がおきる。

ユーラシア大陸各地に遊牧民と農耕民を包み込むスケールの大きな帝国が並び立っていた16世紀から18世紀、この時代のヨーロッパにおきた変化とは、いったい何だったのか。

そしてそれが現在の「ヨーロッパ」なるものに、どのようにひきつがれ、あるいはどのように忘却されているのか。

やや抽象的な話になるが、整理しておきたい。

***

教会批判の急先鋒 エラスムス

中世から近世への移行について考える際にも、14世紀なかばにピークを迎えた黒死病の与えた変化や、17世紀なかばに世界各地に影響をもたらした「小氷期」とよばれる寒冷化の与えた影響を考慮にいれる必要があるだろう。

そのような複合的な危機のなかで、すでに14世紀頃から中世的な権威・権力に対する批判が目立つようになっていった。

とくに重要なのは、エラスムスによるものだ。

なんと、教皇に対して「世界のキリスト教会の疫病」(!)などという大胆不敵なレッテルを貼っている。

そんな彼の主著『痴愚神礼讃』はどこを読んでも異様で、皮肉にブレーキがかかっていない。沓掛良彦氏の上記著作を手がかりに、一部ぬきだしてみよう。

もしキリストの代理である教皇様方が、キリストの生き方を、つまりはその貧窮と、労苦と、教えと、苦難と、現世蔑視に倣おうと努められたなら、あるいは「父」を意味する「教皇(パパ)」ということばや「聖下」という称号の持つ意味をお考えになったら、この世にこれ以上苦しみに満ちたものがありましょうか? あらゆる手段を弄して、その地位を買おうとする者がおりましょうか? また、買い取った地位を、剣と毒薬とあらゆる暴力を用いて、護ろうとする者がおりましょうか? もし知恵というものがただの一度でも、教皇様方の頭に入り込んだなら、これらの方々はどれほどの特権を失ってしまわれることでしょう。

おや、知恵などと口にしましたか? いえいえ、せめてキリストが仰せられたあの塩の一粒でも、ということです。どれほどの財宝、どれほどの名誉、どれほどの権威、どれほどの勝利、どれほどの役職、どれほどの特免権、どれほどの税、どれほどの免罪符、どれほどの馬匹、騾馬、警護の兵、どれほどの快楽を手放すことになるのでしょう。これらを挙げただけでも、私が教皇様ものもである、どれほどさまざまな商売、どれほどの莫大な収穫と、大海をも埋め尽くすほどの財貨を、わずかなことばで言い尽くそうとしたが、おわかりいただけますね。

彼の怒りの矛先は、教皇がその権力を維持するために、「多くのキリスト教徒の血を流させて」(上掲書、181頁)いることにあった。

とくに「軍人教皇」ユリウス2世に対しては、つぎのような批判を浴びせている。

キリスト教会は血によって建てられ、血によって強固となり、血によって政庁してきたのですから、教皇方は、あたかもキリストはもう失せてしまい、御自分のやり方でその民を護る術はないかのように、相もかわらず剣をふるって事を決しようとしております。戦争はまことに凶悪無慙なものですから、人間よりは野獣にふさわしく、また実に狂気の沙汰ですから、詩人たちもそれを復讐女神たち(フリアエ)たちから送り込まれたものだと語っておりますし、またはなはだしく害毒に満ちたものですから、万人のおこないをただちに堕落腐敗させてしまいますし、常に極悪非道の盗賊が、最もよくこれを遂行するほど不正なものでもあり、信仰とはおよそ無縁なもので、キリストの教えとはなんのかかわりもないことでありますのに、教皇方は、なにもかも放擲してひたすら戦争に邁進している始末です。

エラスムスは1469年に生まれ1536年に没しているから、ちょうどユリウス2世の在位年(1503~13年)と同時代人である。彼は教皇権をもりかえすため、イタリアのボルジア家、ヴェネツィア、フランスに対し、代わる代わる合従連衡を繰り返し、みずから戦場に立って戦った。ラファエロ、ミケランジェロ、ブラマンテらを保護し、サン・ピエトロ大聖堂の修復に着手したことが、のちにエラスムスやルターによる批判を招くことになる。

加えてこの文章からは、エラスムスが熱烈な反戦平和主義者であったことがわかるだろう。

***

スコラ哲学から人文主義へ

エラスムスの書物はラテン語で執筆された。著作はすでに15世紀なかばにドイツのグーテンベルクが実用化していた金属活字による印刷技術によって大量に普及し、ラテン語の読み書きに長けたヨーロッパのエリートによって共有されていく。

印刷革命によって、ヨーロッパのエリートたちの共有する知識体系が、従来のスコラ哲学から人文主義へと統合されていったのだ。

たとえばラブレーは『パンタグリュエル物語』のなかで、父王ガルガンチュワをして、パリ大学に遊学中の息子パンタグリュエルに次のように語らさせている。

君がさまざまな言語を完璧に習得することを父は切に願っている。クゥインテリヤヌスが説いたように、第一にギリシア語だ。第二にラテン語、さらには聖書解読のためのヘブライ語、またカルデア語もアラビア語も同じように習得しなさい。

なんと、ギリシア語の優先順位が、聖書の言語であるラテン語よりも上なのである。

しかも、聖書が「解読」の対象となっている。

これはものすごい変化だ。

ただし、こうした変化が16世紀になって、突然日の目を見たわけではない。歴史学者クシシトフ・ポミアンはつぎのように述べる。

古代末期以来、知的エリートは、ふたつの極をもつ文化のなかに生きてきた。しかし、文化を構成する二極――一方がキリスト教の〈聖書・教父の極〉、他方が異教起源の〈修辞・哲学の極〉である――は、当事者たちの目から見ても、対等ではないどころか、比較を絶していた。キリスト教の教義が、教会の権威に保証された信仰箇条として、啓示された真実を含んでいるのに対し、理性の領域である修辞や哲学は、人間にかかわるものだからである。しかしながら、〔中略〕個人は、〔中略〕〈修辞・哲学の極〉をキリスト教に従属させつつ、両方の極をともに容認しなくてはならなかった。

〈修辞・哲学の極〉、すなわちギリシア・ローマの古典文化と、〈聖書・教父の極〉、すなわちキリスト教の文化は、これまで重心を交替させながら発達してきた。8世紀のカロリング・ルネサンス、12世紀にギリシア文化とアラブ文化を総合的にとりいれたルネサンス(12世紀ルネサンス)がそれである。

特に13世紀以来の北イタリアでは、古典古代の文化研究がさかんにおこなわれた。

古代の文芸への再評価は、初期の教会への回帰を求める動きにも波及する。

こうして人文主義的文化が形成され、ヨーロッパ規模で普及した結果、古代人の遺産の、時代を超えた普遍的、全体的価値を万人が認めることを基盤として――だからこそ宗教改革以後もこの統一は存続したのである――ヨーロッパのエリート層の統一が強化される一方、同じ流れにより、各民族(ネイション)の歴史、言語、文学の品位が高められたことから、同じエリート層の差異の深化もまた起こったのである。

、98-99頁

***

エラスムスにとっての「正しい戦争」

こうした変化を加速させたのは先ほど述べた印刷術だ。特にエラスムスの著述は上層階級のみならず広範な層の手に届いた。

エラスムス同様、急速に広範囲にひろまった著作として、ルターが1517年に発表した『九十五か条の論題』がある。彼がこれを教会に貼り出すや、わずか10年足らずの間に、ルターの教義を国家が公的に採用するまでになった。

しかしルターとエラスムスの考え方は、対象的だ。

〔前略〕エラスムスは、形骸化して、本来の原初的キリスト教を離れ、硬直状態に陥っていたカトリック体制を、もっぱら諷刺という手段によって糾弾し宗教改革の口火を切りながらも、暴力をも辞さないルター派の宗教改革運動には与しなかったために、臆病者、自己保身術に長けた優柔不断の人物として激しく攻撃され、カトリック側からは獅子身中の虫として忌み嫌われ、双方から挟撃されつづけた。

〔中略〕しかし、エラスムスとは本当にそんな弱々しい、積極性に乏しい人物だったのだろうか。著者にはどうもそうは思われない。この平和の使徒が生きていた時代は、権力者たちが支配欲と領土的野心をむき出しにして、民衆の苦難をよそに、絶えず戦争を繰り返していた時代であり、加えて宗教改革の嵐の中で、同じキリスト教徒であるカトリックとプロテスタントが、苛烈な戦いを繰り広げていもいたのである。そういう状況下で必死に筆をふるって、執拗なまでに反戦主義者としての主張を繰り返し、寛容を説いて平和主義者としての信念を貫いたのが、この知的巨人であった。

実際、エラスムスは、次のように述べている。

「正しい戦争というものが仮に有り得るとしても、世界の現状を考えれば、そういう戦争が一つでも見付かるかどうか疑わしい。」

(『キリスト者の君主の教育』片山英男訳、『宗教改革著作集』第二巻、教文館、1989年、371頁)

世の中は変わっていくべきだ。

しかし、世の中を変えるために戦争を正当化するのは間違っている。

エラスムスは、同時代に、さまざまな「正しい戦争」を目撃し、人間の愚かさに心を痛めたのだろう。

***

変わる国家と個人の関係

では、なぜ「正しい戦争」が頻発するようになったのか。それは権力や権威の所在が多極化したからだ。

たとえばイングランドではヘンリ8世が英国国教会の首長を自称し、カルヴァン派の活動も盛んになっていった。

資料 国王至上法(首長法、1534年)

国王陛下は、……イングランド教会の最高首長であり、……本議会の権限により以下のように制定する。

われらの統治者たる現国王およびその後継者として王位に就く国王たちは、……イングランド教会の地上における唯一の最高首長と解され、認められるものとする。……

ローマ・カトリックという普遍的な教会を神聖ローマ帝国が保護し、各国の教会はそこに従属する。そのような体制が、ガラガラと崩れ去っていったのだ。

変化したのは教会と世俗権力との関係だけではない。世俗権力と人々との関係にも変化の波がおしよせた。

同時に、慈善事業――施療院、孤児院、老人の家、貧民への援助――の運営も変わり、これらの制度は以後、地元の当局か保護団体が受け持つことになった。また、教育制度の機能も変化をこうむり、各自が聖書を読むことができるように教育機関の数は増し、俗人にそれまで以上の地位が与えられるようになった。聖人と聖遺物の崇拝が廃され、聖堂から聖像が追放されて純粋に言葉と音楽の殿堂になったことで、造形芸術の地位も変容し、いまや、教会からの注文はあてにならない以上、造形芸術は世俗の領域に逃げ込むほかなかった。さらに、祝祭、記念日、宗教行事の数が急激に減らされたことで、日常生活の構造も変化したといえる。

、112頁。太字は筆者による。

聖なる領域が、従来のように教会の独占物ではなくなり、民衆が求めれば手に入る領域にまで降りてくるようになると、さらに新しい動向が生まれた。

ひとつは、人間の平等をのぞむ「ユートピア思想」の芽生え。

いまひとつは、「ナショナリズム」の芽生えだ。

こうして宗教改革は、ヨーロッパ各地に拡大するにつれて、俗語による地方の口承文化の噴出をひきおこし、それまでは〈普遍〉〈ラテン語〉〈文字〉〈階級制〉の領域であった宗教において、完全な平等とはいわなくとも神のまえにおける人間の平等を望む傾向に拍車をかけた。それゆえプロテスタンティズムは、いまだかつてこれほど強烈に表現されたことのない民族(ナショナル)感情と民族(ネイション)の特異性の爆発として、まずとらえることができる。フス派はチェック人のものであり、みずからそう自称したあまり、ボヘミアのドイツ人に呼びかけることはなく、ポーランドでもたいした影響力をもたなかった。〔中略〕フス派の場合もルター派の場合も、宗教と民族的(ナショナル)アイデンティティの絆は、まず第一に使用言語によって保証されていた。同様に、カルヴァン派が支配的宗教になった場所は、ジュネーヴとフランドル〔中略〕のようにフランス語を話す土地か、以前からフランスの影響を受けていたスコットランドのような土地であった。

、113-114頁。

ユートピア思想にしろ、ナショナリズムにしろ、支配層にとっては旧来の秩序を根本的におびやかす”危険”な動向であることはまちがいない。

これに拍車をかけた新教側の普及に対応するため、カトリックの側も対抗宗教改革とよばれる一連の改革に着手するようになる。

たとえば宗教改革吹き荒れる1545〜63年にひらかれたトリエント公会議中に、次のような教令が定められた。

資料 トリエント公会議において定められた聖書の刊本とその使用に関する教令(1546年4月8日)

〔聖なる公会議は〕次のように決定し、宣言する。何世紀にもわたる長期の使用を通じて、教会の中でさえ有効と認められてきた、古くから遍く普及している版本が、公の読会、討論会、説教、講解において真正なものとみなされ、いかなる口実のもとであれ、誰もこの版本を無謀にも否定したり、不遜にも蔑ろにしてはならない。

「古くから遍く普及している版本」とはなにか?

これはヴルガータ聖書、つまり、ローマ・カトリック教会で伝統的に用いられてきたラテン語訳聖書を指す。

なぜそんなことを言っているかというと、人文主義の流れのなかで、聖書そのもののテクスト研究がすすみ、ヘブライ語やギリシア語で記されていたころの聖書との食い違いが新教側から示されるようになり、ヴルガータ聖書の信憑性に疑義が呈されるようになっていたためだ。ようするに、ファクトチェックが入って、本当にカトリックが公式とうたっている聖書は、もともとの聖書の内容そのままなのかという論争が起きていた。それに対し、公会議は異議を唱えたわけである。

教令の続きにはこうある。

誰も自分の才知を引き合いに出し、信仰の事柄と、キリスト教の教えを高めるのに役立つ道徳の事柄とにおいて、自分流儀に聖書を解釈してはならない。聖書の正しい意味とその解釈に関する判断は、真正な母なる教会に属することであり、教会が保持してきて、そして現在保持している考えによるべきである。また、教父たちが合意した一致に反して聖書自体を解釈することは、たとえその解釈が決して出版されないとしても誰もしてはならない。それに反した行為をしたものは当該司教によって告知され、定められた法に従って処罰される。

対抗宗教改革はしばしば新教の主張する民族的な要素、土着的な要素の否定をともなったから、ヨーロッパ各地でいわゆる宗教戦争の形をとり、戦乱が拡大した。

しかし、フランスにおけるジャンセニスムのように、カトリック内部が一枚岩であったわけではない。実際、スペインとイタリア以外では、新教の普及を止めることはできなかった。

***

全ヨーロッパの支配をめざしたスペインの栄光と挫折

カトリックによるヨーロッパの統一は、こうして幕を閉じた――わけではない。

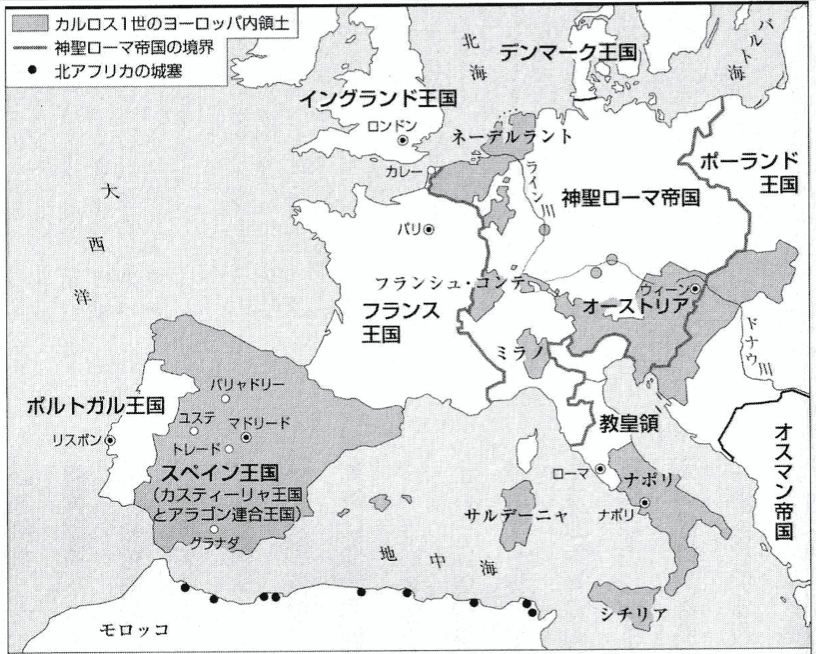

この変化にあらがおうとした家門があった。神聖ローマ帝国皇帝の称号を有するハプスブルク家だ。

結婚政策によりスペイン王位を獲得したハプスブルク家は、ヨーロッパのみならずアメリカ大陸に進出することで莫大な銀を手にすることとなる。「地球だけでは足りない」(Non Sufficit Orbis)との豪語が、スペインの発行した硬貨にありありと掲げられている(ちなみに007の「ワールド・イズ・ノット・イナフ」は、この標語に対するオマージュである)。

でも、スペインの支配は、ほんとうに領域のすみずみまでおよんでいたのだろうか?

たしかにフェリペ2世の正式文書における肩書は、次のようにすごいことになっている。

神の御加護による、カスティーリャ、レオン、アラゴン、両シチリア、ポルトガル、ナバーラ、グラナダ、トレード、バレンシア、ガリシア、マジョルカ、セビーリャ、サルデーニャ、コルドバ、ムルシア、ハエン、アルガルベ、ヒブラルタル、カナリア諸島、西インドおよび東インド、大西洋の諸島と大陸、……の国王、ブラーバントとミラノの公爵、フランドル、……、バルセローナの伯爵、ビスカーヤとモリーナの領主、等々」

どうしてこんなに長ったらしいかといえば、歴史的に拡大していった領土それぞれの称号を列挙したにすぎないからだ。だからスペイン王国というよりは、スペイン君主国といったほうがよい。

スペイン・ハプスブルク家により治められる諸王国、諸領邦の集合的政体が、王権のもとにゆるやかに統合されてるような国家のありかたであり、専門的には「複合君主政」という。

支配した地域に対してトップダウンでおしつけることなどままならず、地域の支配層の特権を尊重することで、王権と同盟を結ぶことが不可欠だった。

そのため、ひとたびバランスが崩れれば、瓦解するのはたやすい。16世紀後半から17世紀前半にかけての独立戦争によってネーデルラントを失ったのは、その代表例だ。

さらに1588年にはイングランドとの海戦で大敗を喫し、アメリカの植民地では私掠船(しりゃくせん)の攻撃を受け、衰退に向かうことになる。

一方、オーストリアを本拠とするハプスブルク家も、やはり複合君主政をとっており「ハプスブルク君主国」というべきものだった。

ボヘミアやハンガリーにおける貴族の特権をとりあげ、カトリックへの改宗を推進することで、宗教改革を乗り切ろうとした。

これを「宗派体制化」という。

新教にしろ旧教にしろ、キリスト教会は各地の君主の権力と結びつき、人々の内面の信仰に強く介入するようになっていった。

国内を統一しようとしていた権力者は、国民をガッチリ支配するため、「お前は何を信仰する人間なのか」をハッキリ白黒つけようとしたかったのだ。

中世のように、領内の人間が何を信じているのか “あいまいでOK” ということにはならない。一人ひとりの生活を権力者によってより強く律することで、権力者は「国ごと」に領域をガッチリまとめあげていこうとしたわけだ。

そうした締め付けが破局をもたらした例が、三十年戦争(1618〜1648)である。

17世紀初めに神聖ローマ帝国内のボヘミア(スラブ系のチェック人の王国があったところ)で、神聖ローマ皇帝が認めていた信仰の自由を、新皇帝が取り消し、カトリックをおしつけようとしたため反乱が起きた。その戦火が全ヨーロッパに拡大し、周辺諸国の政治的対立がからんで長期化したのだ。

この出来事を、ボヘミア、つまりチェコの歴史的な文脈に置いてみれば、三十年戦争の発端となった戦争は、フス戦争以来続くチェコのナショナリズムの発露でもあった。

やや細かいが顛末は次のような経緯をたどる。

そもそもの対立はマクシミリアン2世とルードルフ2世が相次いで認めていたボヘミアにおける信仰の自由を、皇帝マティアース(マクシミリアン2世の第2子、位1612〜19年)が破棄したことにはじまる。

資料 1609年7月9日に出されたルードルフ2世のボヘミア勅許状

(1) 第一に、かねてより領邦基本法(第32条)において一種および二種による聖餐式のもとでの信仰に関して取り決められているように、誰も他の者を圧迫すべきでなく、むしろすべての者が良き隣人として共存すべきであり、また一方が他方を誹謗してはならない。〔中略〕

(2) さらに、ボヘミア王国の二種聖餐論を信奉する等族の誰かが、現在所有しているか、すでに以前管轄としていた教会や神の家(そこにおいては、彼は平和におかれ、保護されるべきである)のほかに、都市、市場町、村やその他の場所において礼拝のためになお多くの髪の家ないし教会を、また若者の教育のために学校を望むか、建設させたいと願うのであれば、支配身分・騎士身分も、プラハ、鉱山都市、その他〔国王〕諸都市も、共同で、また個々別々に、誰かの側からの妨害なく、好む方法で、いつ何時でも自由に、また公に行うことができる。〔後略〕

(3) 〔後略〕

その後マティアースは、従弟フェルディナントにボヘミア王位を譲る。このフェルディナントはボヘミアでカトリックを推進し、1619年にフェルディナント2世として神聖ローマ皇帝に即位。これを受けボヘミア王国の等族(領邦議会を構成する貴族、聖職者たち)が信仰の自由を求め、彼の廃位を決定したことに始まる。

***

バラバラになったヨーロッパをつなぎとめた「文芸」

同時代のユーラシア大陸の広大な帝国と比べれば、16〜17世紀のヨーロッパはこの上なくバラバラだ。

統一的な支配者はなく、領域も複雑に入り乱れている。

しかしそんなヨーロッパにあってもなお、エリート層は同じ文化を共有していたのである。

宗教改革がひきおこした分裂にもかかわらず、ラテン・キリスト教世界のち的エリートは、〈スコラの極〉と〈人文主義の極〉という二極をもつ同じ文化に相変わらず属していた。この二極は、カトリック陣営でもプロテスタント陣営でも教育機関のなかで実現されていた。すなわち、学院(コレージュ)でラテン語習得から修辞学の勉強へと進む一方で、大学では、神学・哲学・医学・法学以外に古代に著作家たち――弁論家、歴史家、詩人――に注釈が施されるのであった。これらの学校を卒業してから文芸に身を捧げる人たちは、「文芸共和国」(レスプブリカ・リテラリア)に属するという特権をもっていた。この「文芸共和国」は「文芸(ボナエ・リテラエ)」に対する崇拝で結ばれており、すでに16世紀初期から独自性を自覚した人々によってヨーロッパ各国に普及していた。その共通語はラテン語であり、ラテン語を用いて成員はたがいに書簡を交わし、旅先で出会えば話しあい、著名な出版業者が刊行する同一の本を読んだのである。

133頁。

学問研究の中心はパリが担っていたのだが、ルイ14世がユグノー(カルヴァン派)に信仰の自由をみとめるナントの王令(アンリ4世が1598年に出していたもの)を廃止したことで、近隣諸国に亡命したユグノーの学者、起業家、銀行家、軍人たちが、かえってフランス語やフランス文化を、エリート層にひろめる役割を果たすこととなる。

資料 ナントの王令(1598年)

第1条 15858年の3月の初めより余が即位するまで、さらにこれに先立つ争乱の間に起こったすべての出来事に関する記憶は、双方とも、怒らなかったこととして消し去り、鎮めること。……

第3条 余の王国と余に服する地域では、カトリックの礼拝が中断されていたすべての所、すべての土地で、いかなる混乱も妨害もなく平穏に自由に礼拝が行われるように、これを回復し再建するよう命じる。

加えて自然に関する研究もさかんになった。コペルニクス、ヴェサリウス、ハーヴィ、ケプラー、ガリレイ、デカルト、ライプニッツ、ニュートン。自然科学の知見をとりいれた、新しい哲学が確立されていった17世紀は「科学革命の世紀」ともいわれる。

まず、それまであらゆる思想の最も一般的な枠組みであったものが徐々に変えられていった。その枠組とは、あらゆるものを〈見えるもの〉ち〈見えないもの〉というふたつのカテゴリーに分類し、〈見えないもの〉に関してはさらに、〈知りうるもの〉と〈信じられるもの〉とに分ける枠組みである。実際デカルト以来、〈見えるもの〉と〈見えないもの〉とのたわらに、〈観察しうるもの〉という第三のカテゴリーが挿入された。また、〈見えないもの〉については、いまや、スピノザに従って「幾何学的に」存在が証明されたものしか、必然的な明証性をもつとはされなくなった。

143頁。

各国の王室は科学者たちを王立アカデミーを通して保護した。科学的な知見は、諸国家間の熾烈な戦争に勝ち抜く軍事技術としても必要だったからだ。かくしてヨーロッパでは、たとえば同時代の東アジアとは比べ物にならないほどの戦乱を経験し、のちにアジアに向けて利用される軍事技術を洗練させていくことになるのである。

ヨーロッパの擬人化! 女王の地図

https://www.dominicwinter.co.uk/Auction/Lot/49-europe-munster-sebastian-circa-1580/?lot=352072&sd=1

これは1580年頃につくられた版画で「ヨーロッパ女王」と呼ばれる。

地名は、近世になっても依然として共通語(リンガ・フランカ)として共有されたラテン語で表記されており、心臓はボヘミアのプラハにあたる。

プラハといえば、現在のチェコスロバキアであり、「東ヨーロッパがヨーロッパの中枢?」と思われるかもしれない。

スペインのあるイベリア半島が頭部にあたるのに対し、ネーデルラントやイングランド、スカンディナヴィアは端役だ。

それは、この版画がハプスブルク家の観点から描かれたものだからである(参照:近藤和彦『近世ヨーロッパ』山川出版社、2018年、8頁)。

現代に生きるエラスムス

なお、最後に冒頭に掲げたイラストについて。

これはEUが1987年に発足させた、国境を超えた学生交流プログラム、その名も「エラスムス・プログラム」のロゴである。かつて「ヨーロッパ的なるもの」に異を唱えたエラスムスは、いまや現在のヨーロッパの知のシンボルとなっているのだ。

このたびはお読みくださり、どうもありがとうございます😊