【はじめに】ニッポンの世界史:日本人にとって世界史とはなにか?

2010年代の世界史ブーム—疫病・戦争・生成AI

まもなく22世紀を迎える2100年の人々が21世紀初頭の世界をふりかえったとしよう。そこではどのような出来事がとりあげられるだろう?

「まもなく終わる21世紀」の幕開けにふさわしい出来事として選ばれるのは、いったい何になるのだろうか?

疫病の流行、大国による戦争、それとも生成AIに代表されるイノベーションか。あるいは気候変動、難民危機、持続可能な開発目標、新興国の台頭、あるいは権威主義やポピュリズムの拡大か—。

こうしたキーワードが並ぶかもしれないし、そうでないかもしれない。

そもそも70年後の人々が果たして、安穏と世界史を振り返るなどという営みをしているかどうか、知る由もない。

だが、彼らがもし、21世紀初頭の日本を知ろうとしたとき、格好の資料となるであろうものがある。それは「日本人から見た世界史」だ。

***

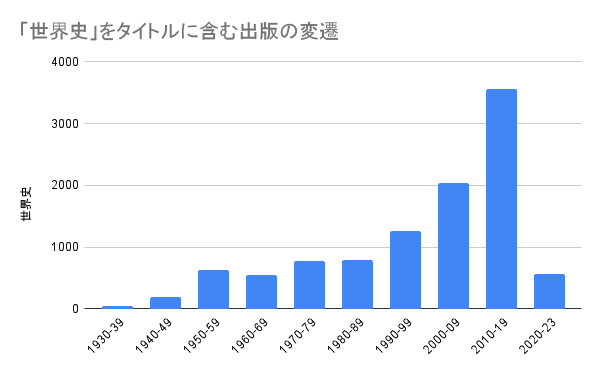

たとえば、国立国会図書館オンラインで「世界史」をタイトルに含む書籍を検索してみよう。すると、次のようになる。

時代の変わり目を意識させる出来事が続いた2010年代。すでに急増の傾向は冷戦が幕を閉じ、世界各地で紛争の多発した1990年代以降みられるが、2010年代の伸びはかなり大きいものだ。

2010年代以降の日本では、たしかに「世界史ブーム」が起きているということができるだろう。

***

21世紀初頭の「教養世界史」の潮流

具体的に、どのような世界史関係の書籍が刊行され注目を集めたのだろうか?

タイトルに「世界史」とあればどんなものでも反射的に手に取ってしまう私からみて、「これは2010年代以降の世界史ブームに特徴的だ」と考える3つの動きに着目してみたい。

(1) データベースとしての世界史

まず筆頭に挙げるべき第一の潮流は、ライフネット生命保険の創業者で、2018年から立命館アジア太平洋大学学長を務める出口治明のつくりだしたものだ。特にビジネスにおける「意思決定」や「認知」のあり方とひもづけるところに特色がある。

出口が世界史を銘打った書籍をはじめて出版したのは2014年のことで、タイトルは『仕事に効く 教養としての「世界史」』(祥伝社)だった。

『仕事に効く…』のなかで、歴史を学ぶ意義について出口はつぎのように述べている。少し長いが抜粋しておこう。

「過去に人間がやってきたことをしっかりと勉強しておけば、将来何かが起きたときに対応しやすくなるかもしれない。ダーウィンの進化論のとおり、賢い生物や強い生物が生き残るのではなく、何かが起きたときに適応できた生物だけが生き残る。歴史を学ぶ理由はここにある。次に、歴史に対する見方を説明しよう。「歴史は、価値判断による解釈だからいろいろな歴史がありうる」という人がいるが、私は歴史は一つだと思う。たとえば、重要な会議の場でみんなが議論のメモを取る。これが歴史の1次資料となる。しかし、みんなはそれぞれ自分の価値観で面白いと思った部分を書き残しており、ある人はAという部分を書き、別の人はBという部分を書いているかもしれない。その1次資料を見ても、歴史がどっちだったかはわからない。だが、そんなときに会議のテープが発見されたらどうだろうか。会議の再現に近づくことができる。やはり、歴史は一つであり、過去に起こった出来事を文科系のデータだけでなく、いろいろな自然科学の方法も使って追究していく総合科学、それが歴史という学問なのだ。昔起こった出来事をできるだけフェアに再現しようという姿勢が重要だ。」(太字は筆者による)

ここから次のようなスタンスがみえてくる。

歴史に学び、これを再現可能なものとする。そうして過去に人間がやってきたことをしっかりと勉強しておけば、将来何かが起きたときに対応しやすくなる。要するに、歴史を意思決定のためのデータベースとして参照しようという姿勢である。

もちろん、出口が歴史的な文脈とは無関係に、教訓を抜き出そうとしているわけではない。むしろ、『「全世界史」講義』(上・下全2巻 新潮社、2016年)、『人類5000年史』シリーズ(ちくま新書、2017年〜)は、著者の主観を極力おさえた筆致で、おびただしい事項が配列されているのが特徴的だ。

だが、なぜ出口はそこまで主観を極力排そうとするのだろうか?

先ほどの引用箇所で「歴史は一つだと思う」と述べる出口氏。その意図が、さらに単刀直入にうかがえる箇所を、2019年のインタビューから抜粋しよう。

出口 『岩波講座日本歴史』を書いている学者でも、ときどきおかしな人がいないわけではありませんが、8~9割はまともな学者だと考えていいと思います。

僕も日本史の本を何冊か書いているので、ときどき、「出口史観ですよね」といわれるのですが、「そういわれるのは恥です」と答えているのです。

僕は素人で、とても「史観」などという立派なものを生み出す能力はありません。

僕が書いているのは、わかりやすく面白く書こうとは努力していますが、学者の最新の研究の中で相対的に腹落ちして正しいと思うものを並べているだけです。

元々、歴史はひとつなので、「出口史観」などというものはどこにもありません。

(太字はママ、「歴史はひとつ!「出口史観」など存在しない!……出口治明の「歴史とは何か?」講義・質疑応答6」ダイヤモンド・オンライン、2019年12月28日、https://diamond.jp/articles/-/221102?page=3)

情報を取捨選択し、もっとも確からしいものを集める。そして、それらをもとに意思決定をする。これはまさに、経営者たる出口の仕事論が浮き彫りになっている箇所だろう。

そこでは歴史が、あたかも「(生の)データ」であり、歴史家を「アナリスト」、さしずめ出口はそれらさまざまな情報をとりまとめる「データサイエンティスト」のようだ。

このようなスタンスをとっていることからこそ、どんなに長大な範囲の歴史を淡々として筆致で描いたとしても、いうなれば、これはわれわれ人類にとっての意思決定のデータベースの書なのだと主張することが可能となったのである。

なお、同様の視点は、2017年に放送が始まったインターネットラジオ「COTEN RADIO | 歴史を面白く学ぶコテンラジオ」にもうかがえる。COTEN RADIOは偉人の物語やエピソードを通して歴史ファンを獲得している優れた試みで、「自分を取り巻く状況を一歩引いて、客観的に見ること」(深井龍之介『世界史を俯瞰して、思い込みから自分を解放する 歴史思考』ダイヤモンド社、2022)をめざす自己啓発的な面もあるが、その事業内容はまさに「世界史データベース」の制作だ。

「とりわけ「世界史」は、そこから無限の学びを得られる、膨大な人類の挙動のデータベースです。COTENは世界史を通じて、「メタ認知」のきっかけを人類に提供します。」

***

(2) 文理融合的な世界史

2つ目の潮流は、「人類史」や「グローバルヒストリー」のような、大きなスケールで世界史を語ろうとするものだ。

以下のグラフは「人類史」「グローバルヒストリー」という言葉を含む、出版点数の変遷だが、このなかで「人類史」というタイトルが、2000年代以降急激に伸びていることがわかる。これは、ジャレド・ダイヤモンドの『銃・鉄・病原菌』やユヴァル・ノア・ハラリ『サピエンス全史』、スティーブン・ピンカー『暴力の人類史』などの影響だろう。

「グローバルヒストリー」については、またのちのちお話するとして、ここでは「人類史」に注目したい。

なぜ「世界史」ではなく、「人類史」なのか?

それはこれらが、歴史学の対象以前の先史時代をもがっつりと射程に含めようとしているからだ。『サピエンス全史』や『暴力の人類史』は邦題であり、原題には「人類史」という言葉はないが、いずれも人類の長い歴史を射程におさめた作品だ。

2010年代にはデヴィッド・クリスチャンの『ビッグ・ヒストリー』も邦訳され、宇宙開闢以来の超長期の歴史を叙述するものも現れた。ユヴァル・ノア・ハラリは歴史学者だが、ジャレド・ダイヤモンドは人類学者、スティーブン・ピンカーは進化生物学者といったように、理系の海外研究者が叙述していることが多いのも特徴だ。

では、なぜそういったスケールの大きな作品が注目を集めているのだろうか?

いまになって振り返ると、コロナ禍以前の2010年代の世界はテクノロジーの発展により、人類社会がより良い方向に向かっているという多幸感をもった言説が、一定の支持をあつめていた時代であったともいえる。

気候危機や新興国の台頭といった新たな局面を迎え、AI(人工知能)やバイオテクノロジーの発展を前に、人類全体の「現在地」を語ることのできる「大きな物語」を復活させることによって来るべき21世紀を構想しようという思いが、こういった長いスパンで人類の文明をつかもうとする書籍の人気に反映しているのではないだろうか。

だが、これらの書籍にはしばしば、人類全体を個々の違いを無視して安易に生物学的に一般化しようとする向きもみられる。たとえば、人類学者の磯野真穂の指摘するように、先史時代の人類と現代人が脳の機能に関してはほぼ同質であり、狩猟採集民の特徴をのこしているいう主張がそれだ。

いずれにせよ、不透明な世界の動向を科学的な「エビデンス」をもちだして明快に説明する姿勢は、第一の潮流とも重なって広く受け入れられたといえよう。

***

(3) 世界史のなかの日本史

最後に第3の潮流も無視できない。日本を世界史のなかに位置付け、自己肯定感や将来の明るい展望を得ることのできる保守的な論調を含む書籍だ。

たとえば、駿台予備学校の講師である茂木誠の手による『世界史とつなげて学べ超日本史―日本人を覚醒させる教科書が教えない歴史』が代表例だろう。

執筆の動機を茂木はつぎのように語る。

「自分は何者なのか?」ということは、鏡に映ったいまの自分を見つめるだけではわかりません。過去の自分と比較し、さらには他者とのかかわり、他者との比較のなかで、初めて自画像は相対化されるのです。

同様に、「われわれは何者か?」という根本的な問いに答えるためには、日本史を世界史(人類史)の一部として位置づけ、祖先が世界とどうかかわってきたのか、ということを理解する必要があるでしょう。」

茂木はもともと日本史を専攻し、世界史講師の道にすすんだ経歴をもつ。日本史の専門性には不足があるとしながらも、タコつぼ的な専門性がないからこそ、世界史的な視野で日本史の新しい姿を描くことができると述べる。

世界史の流れのなかに日本史を位置づけようとする試みには、ほかにも憲政史家・倉山満の『誰も教えてくれない 真実の世界史講義 古代編』・同『中世編』(PHP、2017・2018)『並べて学べば面白すぎる 世界史と日本史』(KADOKAWA、2018)があるし、おなじく2010年代にはこれらに先立ち、モンゴル史の宮脇淳子も『世界史のなかの満洲帝国と日本』(ワック、2010)を上梓している。いずれも歴史学研究者あるいは主流の専門家に対する、つよい批判的論調が特徴だ。

***

ほかにも、YouTubeで授業を公開して話題を呼んだ世界史教師の山﨑圭一(ムンディ先生)による、『一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書 公立高校教師YouTuberが書いた』(SBクリエイティブ、2018)も重要だ。山﨑の作品は、オリエンタルラジオの中田敦彦の「中田敦彦のYouTube大学」における「エクストリーム世界史」に取り上げられ、「短時間でわかりやすくパッケージ化された教養コンテンツ」の流行にもつながった。「みんなの世界史」をnoteに開設したのは2018年の秋だが、かくいう私が「わかりやすさ」やシンプルな説明を打ち出したのも、こうした時流に沿ったものだったといえよう。

これに対するアンチテーゼとして、大学教員あるいは高校教員、予備校講師による、最新の研究を紹介しつつ手堅い実証を踏んだ入門書の刊行も、2015年頃から相次ぐようになる。そこには、おりしも高校の歴史科目が学習指導要領改訂によって大きく変化した時期にあたることや、ポストトゥルース的な状況が歴史修正主義の言説と結びついていくことへの危機感が反映されていると考えられる。

その他、細かくみていけば枚挙にいとまがないが、これら2010年代の「教養」としての世界史ブームには、出口を筆頭にことさら教養やビジネスのキーワード、身に付けることのできる資質と関連づけられるという面がある。

そこには、不透明な世界情勢を読み解き、予測困難な社会を生き抜く術、あるいは時代をよみとくシンプルな説明や意思決定のための教訓が、いくぶん強迫的に世界史に求められているといった見方もできるだろう(レジー『ファスト教養—10分で答えが欲しい人たち』集英社新書、2022年)。

***

学校では「嫌われ者」の世界史

これら2010年代以降の世界史ブームは、いうまでもなく学校の外でおきている出来事だ。

一部を除き、それらは「教科書にはない世界史」「学校では教えてくれない世界史」を標榜する点で共通している。

あけすけなく言ってしまえば、学校の中における世界史は、ようするに世間一般に「うまくいっている」とは思われていないわけだ。

高校で科目として習う「世界史」が必ずしも良いイメージは持たれていないのはなぜだろうか?

いちばんに持ち出されるのは「暗記地獄」という問題だ。

とくに高校で教員や管理職を長く勤めてきた世界史教員小川幸司の「苦役への道は世界史教師の善意によってしきつめられている」という発言は、世界史教育界隈においてしばしば引かれている(https://www.jstage.jst.go.jp/article/tits/21/5/21_5_32/_pdf/-char/ja)。

「この用語も大学入試に出るかもしれない。いや、それだけはなく、あれも、これも」—このような高校教員の善意が、暗記地獄への道を舗装しているというのである。

そもそも日本で「世界史」という科目が高校の新科目・社会科の枠内につくられたのは1949年のことだった。

その後はたしかに小川の指摘するように、世界史教科書の索引件数は、現在に至るまで膨らみ続けた。その増加数は日本史と比べても非常に多いものだった。

暗記事項の増大を背景に、世界史の不人気はすでに共通一次試験において露呈していた。

そんな中、1980年代には「英語とともに世界史は国際化に必要」という議論が生まれ、社会科が再編(解体)されて世界史を含む歴史科目は地理とセットの新科目・地理歴史科とされ、世界史は日本史を差し置いて「必修科目」となった。

だが一連の改革にもかかわらず、2006年には世間を揺るがす「世界史未履修」事件の発覚にいたるのである。

こうした学校外の「教養世界史」ブームの背景には、「学校世界史」「受験世界史」の”失敗” があることもいなめないが、そうした消極的な理由だけでなく、「教養世界史」が人々に支持される積極的な要因は、いったいどこにあるのだろうか?

***

すべての世界史には「物語」がある

人が歴史を語るとき、往々にして歴史そのものを語るというよりは、歴史を通して「別の何か」を言わんとしていることが本当のところだったりするものだ。目の前におきている現在の出来事に対する価値判断がまずはじめにあって、その視座から歴史的な事実に対する価値判断が作動する。それをもとに、現実の出来事を解釈し、行動にうつそうとする。この一連の営みを、人は「歴史から教訓を学ぶ」というのである。

世界史なんてどれも同じだろうと思われるかもしれない。しかし何をどういう順番で配列し、どの出来事を書き、どれを書かないかといった選択には、必ずや価値判断が働く。西ヨーロッパで発達したキリスト教的な世界史(普遍史)と近代的な世界史(岡崎勝世『世界史とヨーロッパ』2003)、明治以来の日本における世界史(Minamizuka Shingo, World History Teaching in Asia, 2019)、東アジア各国における世界史、それにアメリカにおける世界史(パトリック・マニング『世界史をナビゲートする』2016)、歴史を記すあらゆる試みの背後には、なんらかの「物語」が控えている(ヘイドン・ホワイト『メタヒストリー』作品社、2017)。

上に挙げた3つの潮流にも、その強弱に差はあれど、それぞれ何らかの「物語」が反映されているとみるべきだ。

ただ、もう少し大きな視点にたって2010年代以降の日本における世界史の描き方や受け入れられ方に注目してみたら、どうだろうか。

たしかに、よって立つ「物語」に注目してみれば、上記の3つは、それぞれ別々の方向を向いているように見える。

だが、これらには、ある共通点も隠されているのではないか。それは現代日本で受け入れられている世界史語りに共通する「世界観」あるいは「思考の型」である。

これが何であるか、これからここでたどっていきたいと思う。

そのためには、2010年代以降の教養世界史が、どのような点で新しく、あるいはどのような点で従来の語りや思考の型を引き継いでいるかを確かめることが必要だ。

いったん時計の針を明治時代にもどしてみよう。

***

日本にとって「世界」とは何か?

そもそも日本人が「世界」や「世界史」に関心を寄せるのは、今がはじめてというわけではない。

明治維新に際しては「万国史」(ばんこくし)がブームとなった。西洋文明を"標準"とし、その価値観にのっとって世界の国や地域の歴史をまとめたものである。近代化をめざす日本にとって、西洋の歴史は学ぶべきモデルとされたのだ。

一方、東洋の歴史の重要性は、日清戦争(1894〜95年)後に叫ばれるようになる。ここにおいて、日本の歴史学は、日本をあつかう「国史」と、「西洋史」「東洋史」の三科体制がおかれることとなった。

その後、『世界文明史物語』や『世界大衆文学全集』のようにな西洋の知識が中産層家庭にも普及した大正時代を経て、昭和に入ると自由な気風は急速に薄れていく。

それとともに花開いたのは、新しい「世界史」の構想だ。とくに京都学派を中心に議論された「近代の超克」が有名である。「八紘一宇」の世界観のもとで西洋文明に代わり、日本文明がいかにして新しい世界史をつくっていくか、学者や論壇人たちが当時の国策を理論面から支える役割を果たそうとしたのだ。

このように、国外での出来事や変動が、日本にとっての転換点、あるいは危機やリスクをはらむものとして感じられたとき、日本人は決まって「世界」とその成り立ち(=「世界」の成り立ち)について考えてきたといえるだろう。

だが、ここでいう「世界」は、得てして西洋を頂点とする世界観に支えられたものだった。西洋をモデルとする「入欧」(=ヨーロッパに加わろうとする)の意識こそが、日本の発展のために必要とされた。だからこそ西洋史が重視されたのである。

この西洋/東洋/日本の垣根を超えた「世界史」という枠組みができたるのは、つい先ほど述べたように、戦後のGHQの占領下の教育改革のなかでのことだった。1949(昭和24)年のことである。

正確にいえば、高等学校の新科目として設置された社会科のなかに、まず設置されていた「東洋史」と「西洋史」を合体させる形で学校に「世界史」という科目が設置されたのだ。

突如として生まれた世界史だったが、その後、まったく変化をみなかったわけではない。学習指導要領の改訂とともに、目的や内容、さらに時代や地域の構成を変え続けてきた。

日本の「学校世界史」は誕生以来、自己否定と再定義をくりかえして、今にいたるのである。

だが、現在の教養世界史ブームを見てもわかるように、日本における世界史の歩みを見るには、学校世界史の変遷をふりかえって事足れりというわけにはいかない。

学校世界史の教科書や教育内容を、いわば ”公式” 世界史とみるならば、それを批判したり対抗したりしようとする動き= ”非公式” 世界史の動向もおさえておくべきだ。

***

「世界史カルチャー」の生態系:FGOを例に

いったん大づかみに整理しておこう。

”公式”世界史は、学問の成果をバックボーンとして形作られた「教科」としての世界史、学校教育で教えられる世界史だ。

これに対して”非公式”世界史は、社会人を対象とする「教養」としての世界史だ。

では、両者の相互作用をみれば、戦後日本の世界史の変遷をトータルにたどることができるのだろうか。

私はそうは思わない。

そこに欠けているのは、人々と世界史の「つなぎ役」を果たしてきた「カルチャー」としての世界史だ。

***

たとえば、2015年に発売されたFate/Grand Order(FGO)というゲームがある。事前アンケートなどをとると、「FGOにハマっている」という高校生を見かけるようになったのは2018年頃からだろうか。その後も時折見かけるが、私にとってはまったくピンとこない。

2020年3月の日経クロストレンドの記事(特集「Fate/Grand Order経済圏」)によれば、30〜40代の女性に根強いファン層があるのだという。キャラクターの人気に関連して、岡田以蔵やサリエリといった比較的マニアックな人物に関する書籍が突然売れたり、関連する演劇や音楽会が盛況を博したり、ゲームを入り口として、実際の歴史に関心をもつ人も増えているのだという。

また、歴史上の料理を再現するというテーマの『歴メシ!』(遠藤雅司、柏書房)が売れたのも、FGOの人気が背景にあるのだとか。編集者によれば、著者の主催するイベントに来場者の多くが、「Axis Powers ヘタリア」「ベルサイユのばら」「レ・ミゼラブル」といった世界史に関連したコンテンツのファンであったそうだ。

真面目な ”公式” 世界史関係者からみれば、FGOは歴史的文脈とは無関係に過去の世界からデータベース的に抜き出された、記号の組み合わせのようにみえてしまうかもしれない。

しかし、このような実態を目の当たりにすれば、むげに「世界史とは無関係」だとは言い切れまい。そんなところに「それは歴史的な事実に立脚していないよ。これ(もっと真面目な本)を読むべきだ」とアドバイスするのは、まちがってはいないが、少なくとも子ども相手の関わりとしては、まあ野暮というものだろう。

少し前の世代にさかのぼると『ヘタリア』も吸引力の高いコンテンツといえる。

2chの掲示板やエスニック・ジョーク、ミリオタネタなどのネットミームを背景として、国を擬人化したキャラクターどうしのやり取りを楽しむというもので、私もいまさらながら最近になってはじめて1回目のアニメ放送全52話を一気観した。その後も続編が放映され、ミュージカルやSNS上の二次創作を含め、コンバージェンス・カルチャー化しているといってよいだろう。

じつは『ヘタリア』は、はじめのアニメ化の際に韓国からの抗議によって一旦放映を断念している。このことから作品そのものをチェックせずに、単にセンシティブなイメージを抱いていた。だが、作品にハマって、プリントやノートにイラストをまとめる高校生(主に女子生徒)の多くは、特段右派的な主張をするというわけでもなく、実に真摯に世界史の学習に向かっている。なかには史学科にすすんだものもいる。

カルチャー(ここではあえてサブカルチャーと区分せず用いる)が、世界史への良き「つなぎ目」の役割を果たしているのである。

歴史研究者には、歴史コンテンツに惹かれてその道にはいっていくパターンと、研究分野の選択にせまられて特定の時代・地域をえらぶパターンの2通りがある。

前者で有名なのは、三国志研究の渡邉義浩だろう。諸葛亮オタクが高じて研究者になったのだといってはばからない

もちろん個々のコンテンツは特定の時代や地域にかぎられたもので、世界史という全体性を学ぶこととは同義ではない。

しかしコンテンツへの愛が、世界史にふれる重要な回路を果たしてきたということは否定できないだろう。

近年みられる、実証的な立場からコンテンツにツッコミをいれるカルチャーは、むしろ戦後世界史の流れにおいては特異な状況であって、先ほどからのわたしの言葉でいえば、”公式” 世界史という銀河の周辺に、 ”非公式” 世界史の星雲がとりまいていて、その両者に通じる扉のような存在を果たしてきたのが「カルチャー」としての世界史ではなかったか。

***

「ニッポンの世界史」をトータルにとらえなおす

ハリウッド映画や陳舜臣、三国無双や宝塚、仮想戦記といったコンテンツの数々——。実際に多くの人々が日頃から自然と接するのは、こういったコンテンツや、一般書として地方の書店にも置かれているような”非公式” の世界史のほうである。

ただ、真面目に ”公式” 世界史をおしえようとする側にとってみると、カルチャーとしての世界史も含めた ”非公式”世界史は、正確な理解を撹乱させてしまう不真面目なものにうつってしまうこともある。

もちろん歴史修正は論外だ。1990年代以降、ナショナリスティックな主張や陰謀論的な論調で世界史を語る作品も増えている。今回、かなりの書籍に目を通したが、その多くは世界史を引き合いに出して自説を語ろうとするもので、議論の手つきはほとんど様式化されているといってよい。

では、そのような問題含みの ”非公式”物語に対して、 ”公式”世界史側が説得力のある「物語」を提示してきたのかといえば、これまた心許ないものがある。むしろ、真面目な人ほど、そういった書籍に目を通していない。一方で、商業的に成功を収めているのは非公式世界史のほうである。そんな中、「”公式”世界史は嘘だ」という熱のこもった主張を、エビデンスで訂正できるかというと難しい。いわゆるコンスピリチュアリティの根は、説得の次元とは違う、もっと別のところにあるからだろう。

そうこうしているうちに、生徒はすすんでYoutubeやTikTokの「おすすめ」を通して、歴史や世界に関する情報に触れていくだろう。また、ある程度年を食ってみて、はじめて面白みがわかるというのが、歴史との関わりの常でもある。20代や30代になったときに、ふとしたきっかけで、「教科書に書いてあることはまちがっている」と主張する情報に接するかもしれない。別段の学びや思想的なことはさておき、世界史のネタを盛り込んだゲームにどハマりするかもしれない。

そんなとき、真面目に歴史を考え、平和で民主的な社会・国家を主体的につくることのできる市民を育てようというのが、学習指導要領に規定された科目世界史の目的だ。これにのっとって、教育活動を進めていくことはもちろん大切である。

だが一方で、歴史意識をつくるのは学校だけではないという意識も、教員の側には必要だ。学校外のパブリックな場にも、無数の歴史的な実践の場がある。そこでも先生をやろうとするのはもちろん自由だが、誰もが思い通りに生徒になってくれるわけではない。むしろほとんどの人は、世界史を ”公式” 世界史が期待するようには受け取っていないと考えるべきだろう。

もちろん、それが良いと言っているわけではない。人を殺す言説(たとえば19世紀末の偽書『シオンの議定書』のような)を排除し、言説空間を学問的な事実で満たす努力は続けるべきだろう。だが、いかに専門家が事実をもとに説得しようとしても、それをすり抜けてしまうような状況が生まれつつあるのだとしたら、マーケットリサーチよろしく、人々が世界史をどのようにとらえているのかを知ることは、専門家にとっても、わたしのような授業者にとっても必要なことではないか。

そういうわけで、日本人はこれまでどのように世界史を語ってきたのかをふりかえり、「ニッポンの世界史」の語りに潜む特有の前提(メタヒストリー)の変遷をえぐりだしていきたいと考えた。

ここでいったん時計の針を、高校に「世界史」という科目がつくられた1949年に戻し、「ニッポンの世界史」の全貌にすこしずつ迫っていくことにしよう。

(続く)

このたびはお読みくださり、どうもありがとうございます😊