ニッポンの世界史【第10回】:京都学派の世界史(その1)

京都学派とはなにか

京都学派とは一般に、京都帝国大学を拠点とした西田幾多郎と、その後継者である田辺元、さらにかれらの弟子たちを総称した呼び名です。

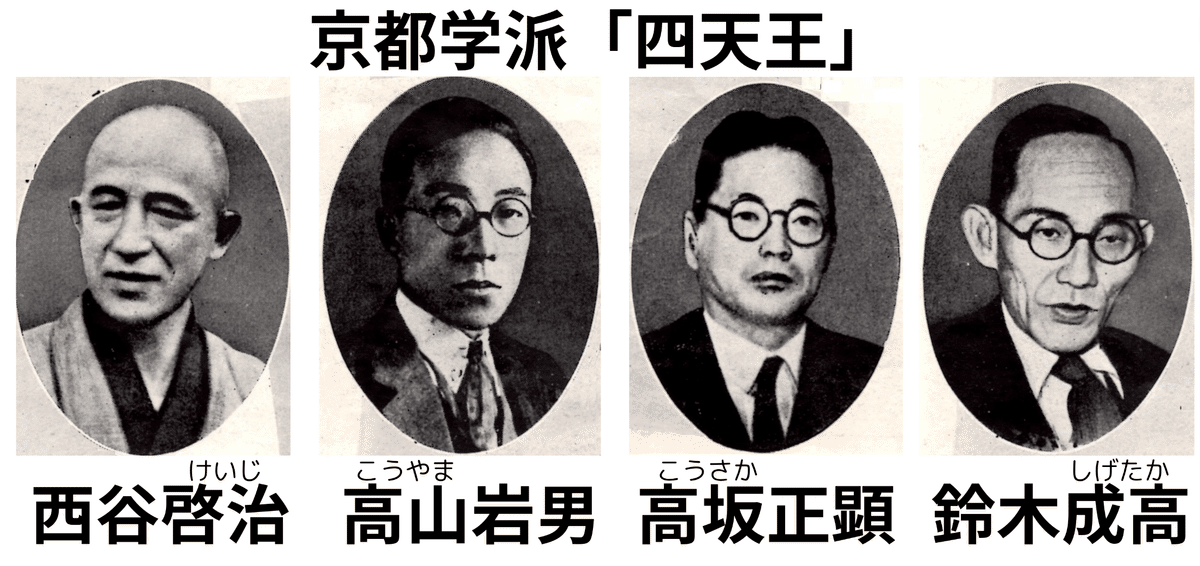

西田と田辺を受け継いだ第二世代のうち、哲学者の高山岩男、西谷啓治、高坂正顕、さらに西洋史家の鈴木成高の4人は「京都学派四天王」と呼ばれることもあります。

彼らの共通点は、仏教的な概念と西洋哲学の概念を重ね合わせて、西洋近代を批判し、西洋中心主義をのりこえた新しい「世界史の哲学」を構想しようとしたところにありました。

しかし、1941年12月に対英米戦争がはじまると、「八紘一宇」などの大東亜共栄圏のスローガンや総力戦を美化する方向に傾いていきます。

近代を批判し、日本を中心とする新しい歴史を探究しようとする姿勢が、国策のキャンペーンに結びついていってしまったのです。戦後は西谷を除いては京大には復職せず、京都学派の戦中の活動についても、しばらくはタブー視されました。

しかし、特に彼ら「四天王」が昭和10年代に展開した「世界史の哲学」を見ずして「ニッポンの世界史」は語れません。

世界史をどのように見るか。

世界史にとって日本とは何か。

こういった問いをめぐる彼らの論点は、その後現代にいたるまで続く「ニッポンの世界史」に影を落とし続けているからです。

「世界史的立場と日本」と「近代の超克」

「世界史の哲学」が議論されたのは、『中央公論』と『文學界』という論壇雑誌で企画された座談会においてです。「座談会」という方式は、現在の日本では論壇以外の場面でもよく用いられる手法ですが、これは『文藝春秋』の創業者・菊池寛の発案した日本独特のものです。

さまざまな分野の人たちが集まって、長時間自由に話し合う。それを文字に起こして構成し、修正したものが雑誌や書籍の形になる。科目世界史ができた直後に刊行された『世界史の可能性』(1950年)や、前回紹介した『世界史講座』でも、「共同討議」という形で座談会が収録されていましたね。

基本的な事柄を整理しておきましょう。

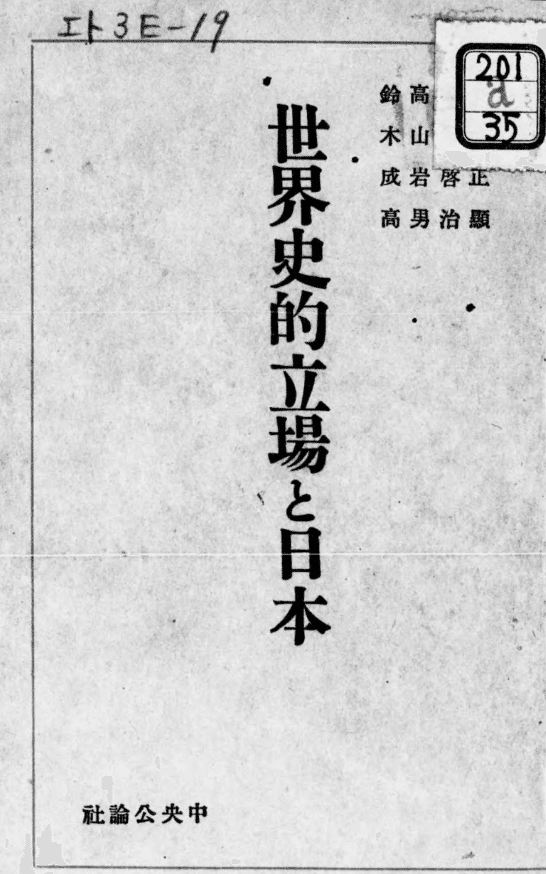

まずは『中央公論』1月号で1942年4月に「世界史的立場と日本』が掲載される。すでに1941年12月には開戦していますが、座談会の収録は11月26日夜だったということです。これ以降、1942年4月に「東亜共栄圏の倫理性と日本」、1943年1月には「総力戦の哲学」が掲載され、同年に『世界史的立場と日本』として刊行されることとなりました。現時点において復刊はされていませんが、国立国会図書館デジタルコレクションで閲覧することができます。

これとは別に、四天王のメンバーに批評家の小林秀雄や、日本浪漫派に属する亀井勝一郎、保田與重郎といった作家を加え、河上徹太郎を司会として1942年7月に実施され、その記録と一部参加者の論文が『文學界』9・10月号に掲載されたのが座談会「近代の超克」です。単行本は1943年に創元社から刊行されています(こちらは戦後に竹内好の論文との合本の形で復刊)。

超克とは当時の思想界で流行ったフレーズで、「のりこえる」という意味ですね。近代(モダン)の乗り越えた先にある、次の世界に関する議論ですから、いうなれば「ポストモダン」です。

のちに中国文学者の竹内好や、哲学者の廣松渉が批判したことから、「世界史的立場と日本」よりも「近代の超克」のほうがスポットライトを浴びやすいのですが、京都学派が世界史をどのようにとらえていたのか、その基本線がよくわかるのは、『中央公論』の「世界史的立場と日本」のほうです。

近代ヨーロッパでは、ヨーロッパの歴史こそが「世界史」であると論じられることが多かったが、それは本当か?

ヨーロッパの歴史以外の、インドや中国の近代以前の歴史には、何の価値もないのか?

アジアのなかで日本だけが、なぜ近代化を果たすことができたのか?

ヨーロッパが没落した後、日本は新しい世界史を切り開くことができるのか?

こういったことがざっくばらんに議論されているからです。

高山の多元的な世界史観

ただし、彼らの世界史の見方には時期によって変化もあります。

特に、「四天王」のなかの哲学者の高山岩男と西洋史家の鈴木成高の間の論争のなかで、高山の考え方が鈴木に引きずられるかたちで変わっていった点に注目するのが、哲学研究者の菅原潤の議論です(菅原『京都学派』講談社、2018年)。

まず、高山のプロフィールから確認していきましょう。

高山岩男は、1905年山形県生まれで、特に田辺元の薫陶を受けて京都帝大を首席卒業し、第三高等学校講師を務めた後、1938年から京都帝大文学部の助教授、1945年3月に教授となりますが、敗戦後に公職追放となり退官。追放が解除されると神奈川大学などで講師を務め、晩年は秋田経済法科大学学長に就任しています。

高山の思想のキーワードは「文化類型学」です。

この立場に立って世界史をとらえると、ヘーゲルのような近代ヨーロッパ人の考えるように「オリエント文明→地中海文明→ゲルマン文明」といった、ヨーロッパ中心的な一本道的な世界史ではなく、日本、中国、インド、ギリシア、ローマといったさまざまな民族を同列のプレイヤーとして扱い世界史を見るべきだ。複数の民族の衝突から「歴史的世界」が生まれるのだ、というのが彼の主張です。

ヨーロッパの文明だけが特別なのではない、どの文明も等しく扱うべきだという高山の考え方は、かなり現代的、文化相対主義的なものですよね。

こうした高山の世界史に対する見方がよくわかるのが、1940〜42年に発表された論文をまとめた『世界史の哲学』(1942年刊)です。このなかに収められている「世界史の理念」(1940年)のなかで彼は、当時の世界情勢は「ヨーロッパ世界に対して非ヨーロッパ世界が独立しようとする趨勢」にあると述べ、さらに次のように説明していました。

「19世紀の末葉ないし20世紀の初頭にかけて、ほとんどヨーロッパ世界に内在化せしめられたかのごとく見えた非ヨーロッパ諸国が、我が日本を先達として漸次この内在化より脱却し、それに超越的な存在性を示しきったこと、 それによって従来端的に「世界」と考えられてきたヨーロッパ世界が、実は一つの近代的世界に過ぎぬことが意識せられ来り、ヨーロッパ世界そのものの近代的な内的秩序がおのずから崩壊の期に達したことを、現代の世界史的大転換が示していると考えるのである。このことは、非ヨーロッパ世界がヨーロッパ世界と漸次台頭の存在性を要求し来ったことを意味し、従ってここに、近代的世界とは異なった秩序とをもつ現代的世界が、あるいは異質の意味における「世界史的世界」が、初めて成立の端緒についたことを意味するものに外ならない。」

しかし、これまでの世界史は、言ってみれば「ヨーロッパの歴史」といってもよい代物であるにも関わらず、これを世界全体におしひろげ、あたかも世界には「ヨーロッパの歴史」しかないような書きぶりをしている。「東洋世界は大体において世界史の前史と考えられるか、ないしそれに準ずべき意義を有すものと考えられるのが普通である」「多くの場合、多くの史家はこの東方世界の歴史をもって、ローマの世界史が始まるための前史と考えるか、ヨーロッパの世界史が成立するための前史と考えるかするように思われる」(「世界史の理念」11頁)。ヘーゲル「思弁的な目的論」もしかり、マルクスの史的唯物論もしかり。これを「多くの近代人に支配している思想」である「世界一元論」として批判します。

私は率直に述べるならば、東洋には東洋自身の完結した世界史があり、その世界史には、それぞれ特有の古代も中世もあり、さらに特有の近世さえもあると思う。そしてこのように、古代・中世・近世をもつ世界史が存する点で、その構造上、何らヨーロッパ世界の世界史と変るところがないと考えるのである。

世界一元論の立場から、ヨーロッパ(西洋)以外の地域には歴史がないとするのはおかしい。あえていまふうの言い方をすれば、非ヨーロッパは「モブキャラ」扱いにされている。そうではなく、ヨーロッパ以外の地域にも、複数の歴史的世界が併存していたのではないか。そう考えるとき、ヨーロッパ人がひとくくりにする「東洋」は、いかにも大雑把にすぎる。東洋(=アジア)は「便宜上の地理的概念に過ぎない」のであって「いわゆる東洋には多くの世界が存するのである」(同、14頁)。

さらに古代・中世・中世の時代区分についても、「ヨーロッパのそれと並行することなく、ヨーロッパのそれと内容を同じくすることもない」とし、次のように続けます。

…ヨーロッパのそれと内容を同じくし、また並行する古代・近世が見られないからといって、直ちに中世もなく近世もないという主張をなすことはできない。このような主張をなすことは、ギリシャ芸術のないところに凡そ芸術がなく、キリスト教のないところに凡そ宗教がないと主張するようなものである。

ここには、近現代の文化交渉史・歴史思想の研究者である吉川弘晃の指摘するように、同時代に、東・南アジア(モンスーン型)と西アジア(砂漠型)、西欧(牧場型)の思考様式を比較した風土論(和辻哲郎)や、これまで何度か登場したトインビーの比較文明論の影響もあると考えられます。時代区分については、以前紹介した宮崎市定の見方にも通底する考え方でもありますね。

(注)なお、多元的世界史の試みはトインビー以前の西洋の側にもありました。ヴィーコ(1668〜1744)やヘルダー(1744〜1803)にまでさかのぼることができます。南塚信吾『「世界史」の誕生:ヨーロッパ中心史観の淵源』ミネルヴァ書房、2023。

高山のこの考え方は、じつは戦後になって科目世界史で導入された「文化圏」の考え方に非常に近いものといえます。

前近代においては複数の「文化圏」が併存し、たがいに関わり合いながら、それぞれの「歴史的世界」を維持してきたとするこの見方は、戦後の学校教育における「世界史」を通して ”公式”世界史のポジションを占めることになっていくのです。

世界の一体化をどうとらえるか

高山は次のようにも述べています。

「各々の歴史的世界には、それぞれ他と様式を異にする独自の文化が存するのである。シナ世界にはシナ文化が存し、インド世界にはインド文化が存した。ペルシャ、アラビア、エジプト、ギリシャ、ローマなどの歴史的世界においても同様である。そしてヨーロッパにも一つの独自な文化が存するのである。我々はいわゆる自然民族の未開文化なるものにも、現今のいわゆる文化民族は単純に未開と評するにせよ、なお独自な様式をもつ文化が存すると考えることができるであろう。」

文化人類学を彷彿とさせる、かなり寛容で多文化主義的な考え方ですよね。 このように高山は「各文化を超越して上よりもその優劣を評価し得るような文化価値は存しない」とし、歴史的世界の多元性を十二分にみとめるのですが、ではこれがどのようにして、ヨーロッパの勢力が非ヨーロッパ世界に対して優位な形の「世界の一体化」を迎えるというのでしょうか? バラバラだった世界の各地域それぞれに「独自の歴史世界」を認めるにしても、それらがどのようにして一体化していったのか、その道筋はどのように説明されるのでしょうか?

これについて高山は「世界史の理念」(1940年)においては、「このような民族の連関に歴史的世界が成立し、やがて世界史がが成立する。世界史は地域と時代とにおいて、常に完成の面と未完成の面とを蔵し、その交錯連関に発展を成ずるのである」とするのみで、具体的な道筋は示されないままであり、その点が翌年、「四天王」の一人である鈴木成高による批判の的となりました。

詳しい経緯は、菅原潤「高山岩男『世界史の哲学』をめぐる攻防 -「近代の超克」再考(その7)」『長崎大学総合環境研究』12(2)、2010年、69-77頁、https://nagasaki-u.repo.nii.ac.jp/records/15522 にゆずるとして、2人の論点は端的にいって「世界史の一体化」の性格をめぐる問題であったという吉川弘晃の指摘は重要です。それは具体的には、吉川の表現を借りれば「各文化圏の構造的多元性(空間=静態的側面)を強調するか、ヨーロッパによる諸「世界」の統合過程(時間=動態的側面)を強調するか」の違いです(吉川弘晃「「世界史」をめぐる闘争:西洋史家・鈴木成高の「近代の超克」とその方法としての「西洋」」『Antitled』2巻、2023、63-87頁、うち73-74頁)。

(吉川、上掲より引用)

高山は鈴木による批判を受けて、自説を修正しています。菅原潤は、高山が多元的な見方を放棄し、鈴木にひきずられる形で西洋中心主義へと後ずさりしてしまったと指摘しますが(菅原『京都学派』)、吉川の指摘するように、その後の高山による「世界史の系譜と現代世界史」(1942 年、『世界史の哲学』394頁以下に所収)を見ると、特殊的世界史としての西洋史が、16〜18世紀と19世紀の2段階にわけて膨張し、そのなかで東洋など非西洋の地域による反作用と主体化を受け、西洋史もまたその構成員のひとつである「現代的世界史」が出現した、という見通しになっていることがわかります。

つまり、高山による世界史の構成は、西洋中心主義的に単純化したのでなく、むしろ精緻化したとみたほうがいいでしょう。

高山を批判した鈴木についても、『ランケと世界史学』のランケ評価からもわかるように、必ずしも西洋世界の歴史を肯定的にとらえているわけではありませんし、吉川の指摘するように、1980年代以降盛んになった「古代末期論」にかなり近い問題意識から、西洋のなかに入り込んでいる東洋性に対する認識も備えていました。

さて、かなり細かなところに入り込んでしまいましたが、ここでわれわれが検討していきたいのは、京都学派が「ニッポンの世界史」に対して、どのような遺産を残したかという点にあります。

次回は、高山・鈴木の論争を通して見えてきた近代と前近代の接続のむずかしさ、さらにはアジア(とくに中国)と日本の架橋のむずかしさについて見ることで、戦前の京都学派の世界史が、戦後にどのように受け継がれていったのかを確認していくことにしましょう。

(続く)

このたびはお読みくださり、どうもありがとうございます😊