第8回横浜トリエンナーレに行ってきた⑤ーホールで館長のトークを拝聴して質問してモヤってドキっとしたー

哲学という言葉は日本においてなぜ避けられるのか、これはどうも奥が深そうだ。

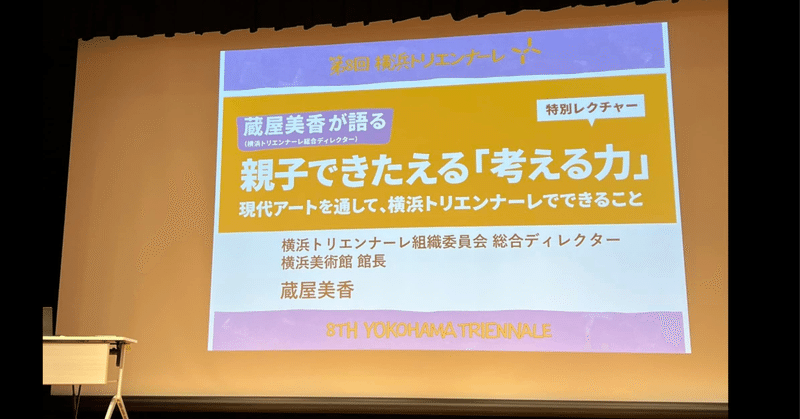

横浜トリエンナーレを横浜市民として楽しむシリーズも5回目。今回はもう1点、「子供連れ鑑賞者」として思う存分楽しみたくこちらのトークを申し込んでみた。

「子供が(大人と、同時に自分自身で)考える力とは何か」、是非じっくりお話を聴いてみたいと思ったから。

色々な場所で美術館の館長であるの話を拝聴する機会がある私。横浜美術館の館長である蔵屋美香さん個人のお話をリアルで拝聴するのは初めて。とても楽しみにしていた。そして新鮮に聞く事ができた気がする。最初に全体の感想だけど、お話が本当にお上手な方だった。今回は小学生のお子さんから大学生のお子さん、そして大人、という観衆。様々な層に向けて話すって本当大変だったと思う。全ての層に優しく語りかける口調がとても優し買った。

今回のトークはまずは「アートの見方」から開始。私自身、改めての鑑賞方法を確認する良い機会になった。題材はフォリー・ベルジェールのバー。

コートールド・ギャラリー所蔵とは知らなかった。

アートの鑑賞方法がわからないのーという方が多いので、鑑賞方法を再確認してみましょう。とのこと。鑑賞の方法とはこんな感じ。

観察→思考→調査→思考、以下無限ループ、そしてその思考ループの中に対話(疑問の投げかけ、思考の言語化、人の意見の拝聴)を導入。

蔵屋艦長と、鑑賞者との投げかけと共に続く会話。ああ、こういうこと、自分も子供が小さい時からずっとやってきたなあ、懐かしいなあとウルウル。

この思考方法を印象派ではなく現代アートで行うにはどうしたらいい、と話題は次のステップへ。

そこでいいきなり文部省の青少年指導要綱突入。学びは三原則があって、そこには、、というポンチ絵登場。

(検索して探し出しました。ああポンチ絵)

そしてこの学びにおいて強烈なラスボスとしてAIが登場。Aiに仕事を奪われないにはどうしたらいいか。AIにできないことは何か。そのためにはどうしたらいいのか。

この問いが来る流れまでは想定内。

そうよね、これってまさに今時の流れよね。

そして私は1つの点に気づく。あれ、私がこの件について考える際に必ず聞く言葉が、ない。それは「哲学」。そういえば、哲学という言葉が全くでてこない。

そこが気になってしまうと色々なものがより気になってくる。そもそも現代アートは作家が提示したかった想いや思考を具現化している表現している。その表現に対して主体的に学び、対話的に学び、より深く学ぶ、これって哲学以外の何ものでないと思うのだけど、違うの?なんで哲学って言葉が出てこないの?

「現代アートはより調べて、考えて、対話してより理解が深まるのでぜひそのような思考を持ってほしい」旨の蔵屋館長の投げかけに思わず頷く。それは大賛成ですよ。そうあるべきだと思います。だから、だからそれって哲学的思考って言っちゃえば良くないですか?

なぜ哲学という単語をここまで避けるのですか。疑問が残ります。はて?

その後は横浜トリエンナーレの紹介に話題はチェンジ。野草って、むずかしいテーマだと思う。今回のテーマの掘り下げを3つのわかりやすいポイントに整理。それは

1;辛い時こそ想像力

2;別の生き方を探そう

3;わたしたちが世界を変える

が挙げられてきたんだけど、これってまさに「素人の乱」では。。

でも素人の乱に関してはコメントはなし。確かに子供には薦められない…。ずっと寝転んでしまう…。

素人の乱についてはこのシリーズの第4回もぜひご参照ください。

そして質疑応答。

アートを見た後の気持ちを言葉にしない重要性について、という質問があった。「言葉にしない重要性を言葉にすればいい」と思ってしまった私は出羽守なのかもしれない。「人間のコミュニケーションって言ったもん勝ち」を長い海外生活で染み付いてしまっていた。

そしてどうしても気になった点があったので思わず手を上げた。聴いたのはこんな感じ。

今回のお話、そして文部科学省の定義の中で「哲学」ということばが1つも出てこなかったのはなぜでしょうか。日本語では、文部科学省では哲学という考え方、いや言葉を提示するのはタブーなのでしょうか。

今回の鑑賞方法、思考のプロセスって哲学以外の何ものでない様に聞こえるのに何故哲学という言葉を使わないのか、それは意識的なんでしょうか、というのをどうしても聞いてみたかった。

哲学にも色々あるので、的な返答を頂いたと思う。蔵屋艦長はとても誠意を感じるコメントをして下さったと感じた。同時にそのコメントを私はとてもグレーに感じた。

確かに西洋的な教育における哲学思考は日本の教育的指針にあてはめにくいと思う。「みんな違って当たり前だから議論、ファイッ」の西洋式と「みんなと自分の違いを察しながら発言してね、察してね」的な日本式だと学びに関してのプロセスも違う。

日本式はある程度の指針がないと指導においてのストーリーがまとまらない、というのはあるのだろう(道徳に成績をつける国だし)。

前述した文部科学省の探究学習において哲学という言葉を意地でも使わないのは哲学が団体を乱す存在である、という認識があるのだろうか。

となると。

哲学的な表現の具現化である現代アートは文部科学省的にはやっかいな存在って根本的には思ってるのかなあ?等と思考は暴走してしていく。

今回のトークをきっかけにこんな風に親子で鑑賞をしてみよう!と思ってくれる人が増えたら嬉しいなとしみじみ思った。

それと同時に「現代アートは日本社会において(私が想像している以上に)厄介と思ってる人が決定権を持つ人の中にいるのかもしれない」という考え方にも気づけた。

この気づきがあるとないとって全然違う。だって対策できるからね。

本当に学びの多い時間になりました。

ありがとうございました。