- 運営しているクリエイター

2020年9月の記事一覧

水族館をつくろう【展示編】#12 オハグロベラ

オハグロベラ/鉄漿倍良

越前海岸沿いの磯でよく見られるのがベラの仲間達で、このオハグロベラもよく見られる種類です👏

オスは繁殖期に体が黒く変色し、その色が明治時代以前の既婚者女性取り入れていた歯を黒く塗った「お歯黒」を彷彿とさせる事からきたみたいですね🐟

ですので、黒い部分は体表でこのオハグロベラの歯は黒くありません💦

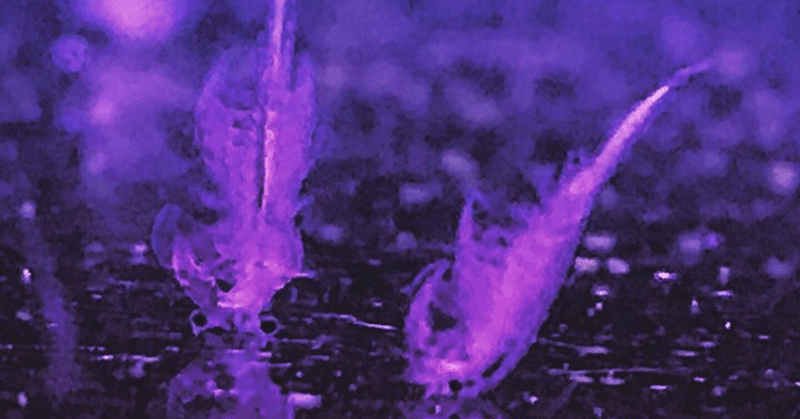

水族館をつくろう【展示編】#8 アルテミア

アルテミア/Artemia

クラゲに関わる仕事をしていて一番多い質問の一つに、「クラゲって何食べてるの?」があります。

クラゲは種類にもよりますが、ほとんどの場合小さな動物性プランクトンを餌としています。

(クラゲもプランクトンの仲間になりますが、こちらを説明すると長くなるのでまた今度💦)

クラゲを水槽で飼育する場合は、この生きた動物性プランクトンを確保しなければならないのですが、これを生

水族館をつくろう【展示編】#4 ミシマオコゼ

ミシマオコゼ/三島虎魚

地元の漁師さんからたまにいただく魚です。

水産物としての価値(好んで食べられる事はないみたい)はあまり無いようですが、展示としては、この厳つい顔はとても魅力的です👏

魚の中には、このように厳つい顔の種類もたくさんいますが、厳つい事で何か得している事はあるのでしょうか?

そんな事を妄想しつつも、この魚を見つめるお客さんが何を思うのか…想像してみるのも面白いですね🐟

水族館をつくろう【展示編】#3 ヌタウナギ

ヌタウナギ/沼田鰻

名前に「ウナギ」とついているけど、蒲焼で食べるあのウナギとは違う種類で、割と原始的な特徴を持っていることから「生きた化石」とも呼ばれてます。 #ウナギとは形が似てるだけ

名前の由来は、敵に襲われると、体からネバネバの(半端ない粘り!)体液を分泌し身を守ることからきています😊

お隣韓国ではよく食べられているようで、日本でも一部の地域で捕獲し食べられている地域があるみたいで