ACT.21『九州グランドスラム 1 解明する謎』

どんたくの賑わい横目に

ビジター戦での初勝利を感じ、応援団の2次会にも参加。そして応援団の2次会に参加した後、福岡市営地下鉄の唐人町→大濠公園へと動いてこの日は終了した。何か宿から連絡が来ていないか?と恐怖にもなったが、幸いそんな心配は杞憂に終了した。

大濠公園で下車した際、運賃表を眺めて

「もし快速を拾えたらそのままJRで降りるか」

なども考え始め、いよいよタイトルのように

「グランドスラム」の如く壮大な九州旅の幕開けが始まろうとしていた。

写真は大濠公園で撮影した福岡市営地下鉄の車両だ。博多どんたくのHMを装着し、5月連休の1大イベントである博多どんたくの開催を心待ちにしているのが伺える。

そして、肝心の(?)ホークスはというとここから先の試合は「どんたくシリーズ」と呼ばれ福岡県民が総出で応援するどんたくに並ぶ巨大なゲームだったようでその負けは大きく響いたようだった。スポーツ新聞の翌朝の見出しなどを見ているとその衝撃を感じたものである。

揺らいだ選択肢

翌朝。宿を出発し、博多駅まで西鉄バスに乗車するかそのまま福岡市営地下鉄でJR方面に向かうかを悩んだ。

結局、自分が西鉄バスの時刻表に差し掛かった時にはバスはニアミス状態となっており乗車はできなかった…ので、そのまま姪浜をかっ飛ばしてJRに地下鉄で入る選択肢を取る事にした。

切符は姪浜まで買って、その先のJR駅で途中下車の策を取る。今回からの旅ではJR九州より発売のフリー乗車券、「ぐるっと九州きっぷ」を使用して旅に出た。その為、地下鉄の切符は姪浜まで買っておけばそのまま出札が可能になる。

地下鉄の便次第で…と思ったが、今回は地下鉄の便が運良く「快速・西唐津行き」とJR直通かつ優等列車。そして更に先まで行ってくれる素敵な列車だったので実質は大当たりである。

車両はJRによる福岡市営地下鉄乗り入れ最新鋭の電車、、305系だ。福岡市営地下鉄の銀・JR九州の赤・と並んでいる中で白色というキャラクターを輝かせた異端的な電車で、地下鉄車といえど水戸岡デザインが反映されJR九州の電車としての手を一切抜いていない。個人的には「地下鉄の九州車は地下鉄の九州車」と別デザインの棲み分けをして欲しかったのだが。

そのまま乗車し、姪浜から先のJR区間にも入ったところで優等区間の走行に切り替わった。なんと言うか、自分のとってJR筑肥線⇄福岡市営地下鉄の直通運転は地元・近鉄京都線⇄京都市営地下鉄の直通運転を彷彿させてくれるので非常に親近感や故郷への想いが強い。

しかし、この筑肥線はいきなり住宅街の中や起伏のある山地を早速走行していく。地下鉄を出ての走行とは思えない区間だった。

考えてみれば…の話になるが、この筑肥線は元の路線で言えば気動車で賄っていた非電化の路線を地下鉄直通に伴って直流電化にさせたモノだから仕方ないのか…という気持ちが芽生えたりもした。近鉄京都線⇄地下鉄烏丸線と比較した時、この筑肥線⇄空港線の直通運転では更にガラッと変わった印象を受けてしまう。姪浜のガッシリした高架の駅から急に住宅街や山地の走行が自分の視界に飛び込んでくると、非常に面白いものだ。

そのまま下山門付近を走行する。

車窓に映すは玄界灘の景色だ。

運賃表等で見慣れたり、実際に地下鉄車の入線運転があるとそのバグを感じないのだがこの路線に地下鉄車が乗り入れている事に驚きを感じてしまう。そして、この車窓が見える場所から天神・博多と福岡の大都市まで行くのにそのままの電車に乗車して移動できるのかと考えてこの車窓を眺めていると非常に面白い。

姪浜を発車し、下山門・今宿と駅を通過する車窓を立ってまでして眺めていたが地下鉄直通路線の中では今まで見た中でかなりアグレッシブな部類に入ってくるのではないだろうか。いや、間違いない。

今回は西唐津行きの快速電車でそのまま乗車しての通過となったが、次回は筑前前原までの地下鉄車からこの玄界灘の車窓を眺めてみるのも非常に面白いだろうと思いつつ、先の駅へ目指した。

玄界灘の直流線(第2部)

前回の九州遠征にて使用した記事にもこのタイトルがあったのを皆さんは覚えているだろうか。今回はそのタイトルを再度引用していく。

さて、大濠公園から乗車した快速電車を先に下車したのは『九大学研都市』という駅だった。駅前には大きなイオンのショッピングがあるだけの駅だ。この駅からJRのきっぷに変え、いよいよ九州周遊の本格的な旅路が始まっていく。

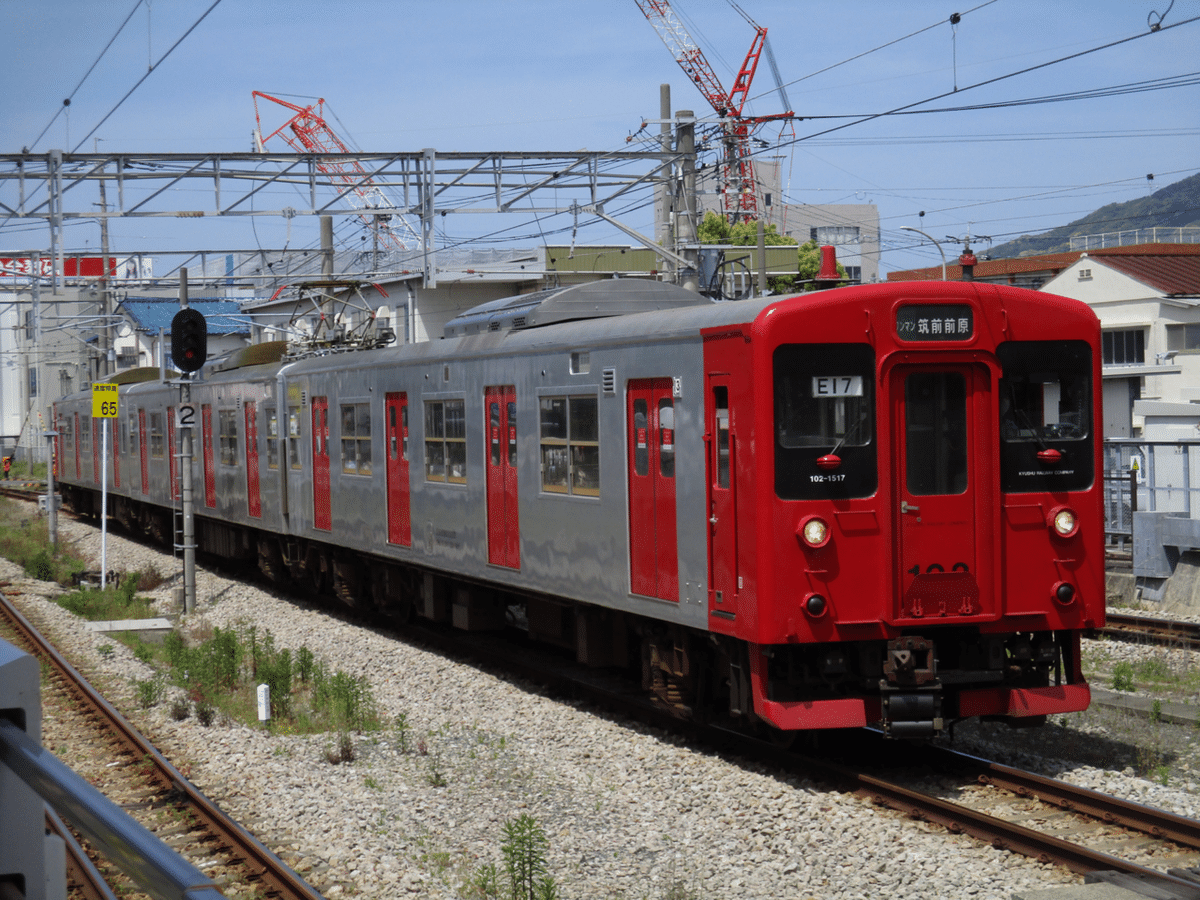

九大学研都市の駅を発車していく、乗車した西唐津行きの快速電車を撮影した。筑肥線には筑前前原までホームドアが装着されているものの、駅端まで寄っての撮影は可能だったのでそんなに支障はなかった。

去りゆく快速電車を撮影して、高架駅を下車する事にする。

「姪浜までの運賃とJRの分お願いします」

フリーきっぷ・地下鉄の乗車券を改札に提示して出札。すんなり通過できたので、特に支障は出なかった。

そのまま駅付近のイオンに立ち寄る。当日分の水分、食糧などを調達してから再び駅舎に戻る事にした。

九大学研都市の駅では順光線の状態で列車が撮影できたので、そのまま撮影を行なった。

写真に抑えたのは福岡市営地下鉄の1000形電車だ。自分の地元・京都市10系…ではないが、そこに負けず劣らずなノスタルジックさ。

京都市10系は後継車両の登場で初期車両の淘汰が進み始めたが、こちらはどうなってしまうのだろうか。新型・後継…そろそろ噂が立ち始めても変ではないような気はするが、いつまでこの姿を望めるのだろうか。ふとそんな気分になる。

しかし、自分にとっての福岡の地下鉄といえばこの車両でありその姿は1日でも長く観察したいものだ。

午前の陽光を浴びて、気持ちよく走る地下鉄車両の走りを記録する事が出来た。

九大学研都市から再び筑肥線に乗車していく。列車間隔は地下鉄線と比較してかなり少ない印象だ。大抵の列車は姪浜で折り返してしまい、JRに直通してくる電車の数は多いとは言えない。加えて、唐津〜姪浜での区間運転をしている電車もないので間隔は必然的に空いてしまうと言うべきか。

そのまま、玄界灘や長閑な緑の車窓を福岡の都会から乗車した延長の状態で旅を続け…筑前前原に到着した。

と、ココで筑前前原にあった「西九州新幹線クイズ」っっ!!!

「名前はなんでしょう」

との事ですが、皆様もうお分かりで…すよね。

いや、「かもね」ってなんやねん。

玄界灘の直流線(第3部)

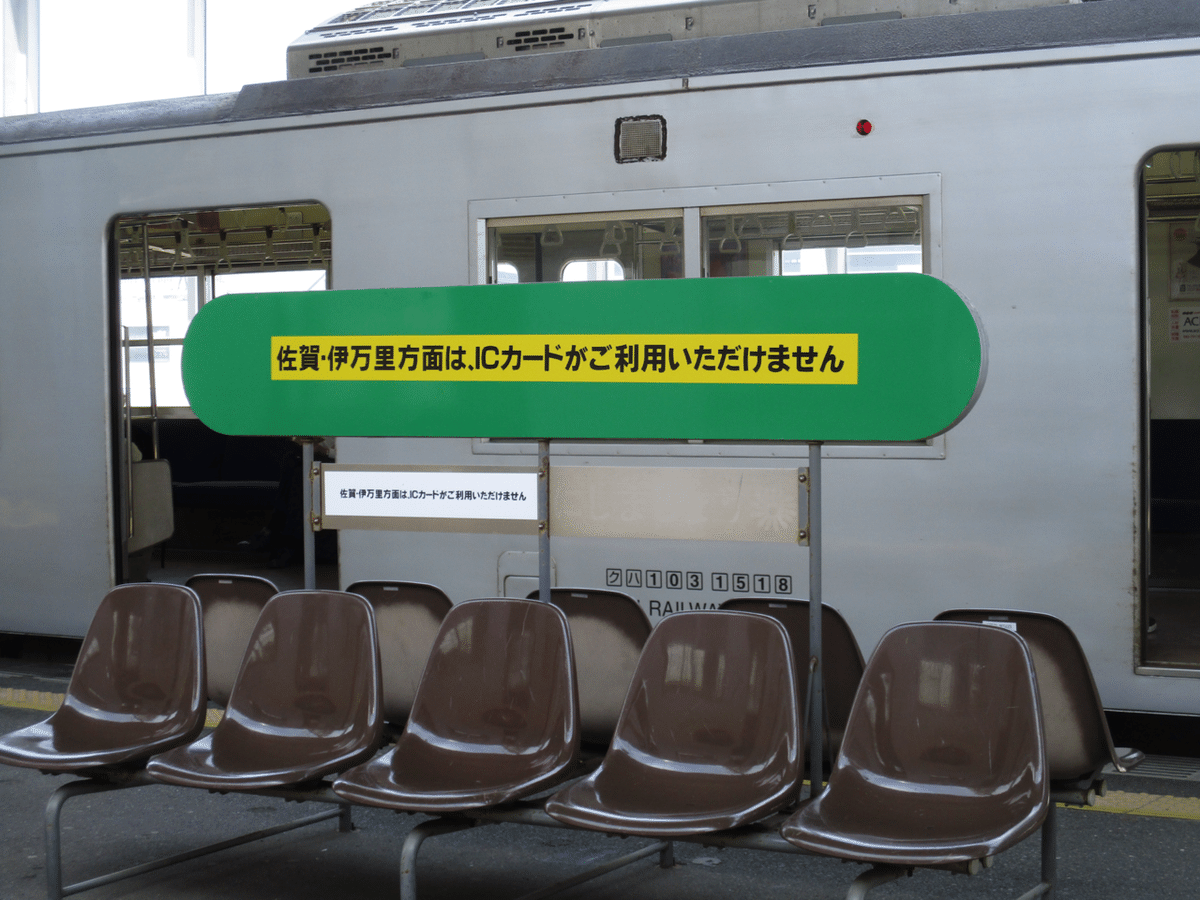

筑前前原に到着した。ここから先、福岡市営地下鉄の車両は乗り入れない。JRの直通電車は更に先の唐津線・西唐津駅まで乗入れ運転を実施しその長距離運転と空港アクセスの硬さを証明している。

とここで、博多どんたくHMの車両が停車していたので記念に撮影。旅の期間、福岡市交通局のTwitterを眺めていると「どんたく期間の風物詩」とあったので、街を飾る大事なモノなのだろうと夏風を浴びながら思った。

しかし、筑前前原という駅は小学生の頃からずっと図鑑で読んでいてもどんな駅なんだろうかという疑問を抱いていたが、かなりの静かな駅でビックリ…というか拍子抜けしてしまった。

実際、下車をしてみると

「このような駅から空港行き電車が発着しているのか」

と言う感想や

「ここが九州独自の直流線…」

という考えにもなってしまい、非常に面白い。いくらこの駅で待っていても813系や花形の特急電車は入ってこないし、ここは直流電車の為だけに整地された独自区間なのだ。

しかし、写真のように快速電車として唐津と福岡都心・空港方面は305系や303系が担っている。305系にはじめて乗車した時、

「直流の電車でもかなり水戸岡デザイン出してきたな」

という感動を覚えたのは忘れられない。かなりJR九州というキャラクターを出してきた電車だと思う。

だが、この305系のガッチガチに硬い座席で唐津から博多都心までの長距離移動が本当に耐えられるのだろうか。とにかく固そうで飛行機に乗る前から心配しかない。305系への気持ちはともかく。

筑前前原の運賃表や駅の宣伝など、下車して受ける潮流は確かにJR九州のモノであり、運賃表を眺めて他線と接続しているのを見ると

「あぁ、確かにJR九州の路線だ」

という感覚にさせられる。筑肥線、姪浜〜筑前前原は「地下鉄のようでありJR九州」な異端の鉄道なのである。

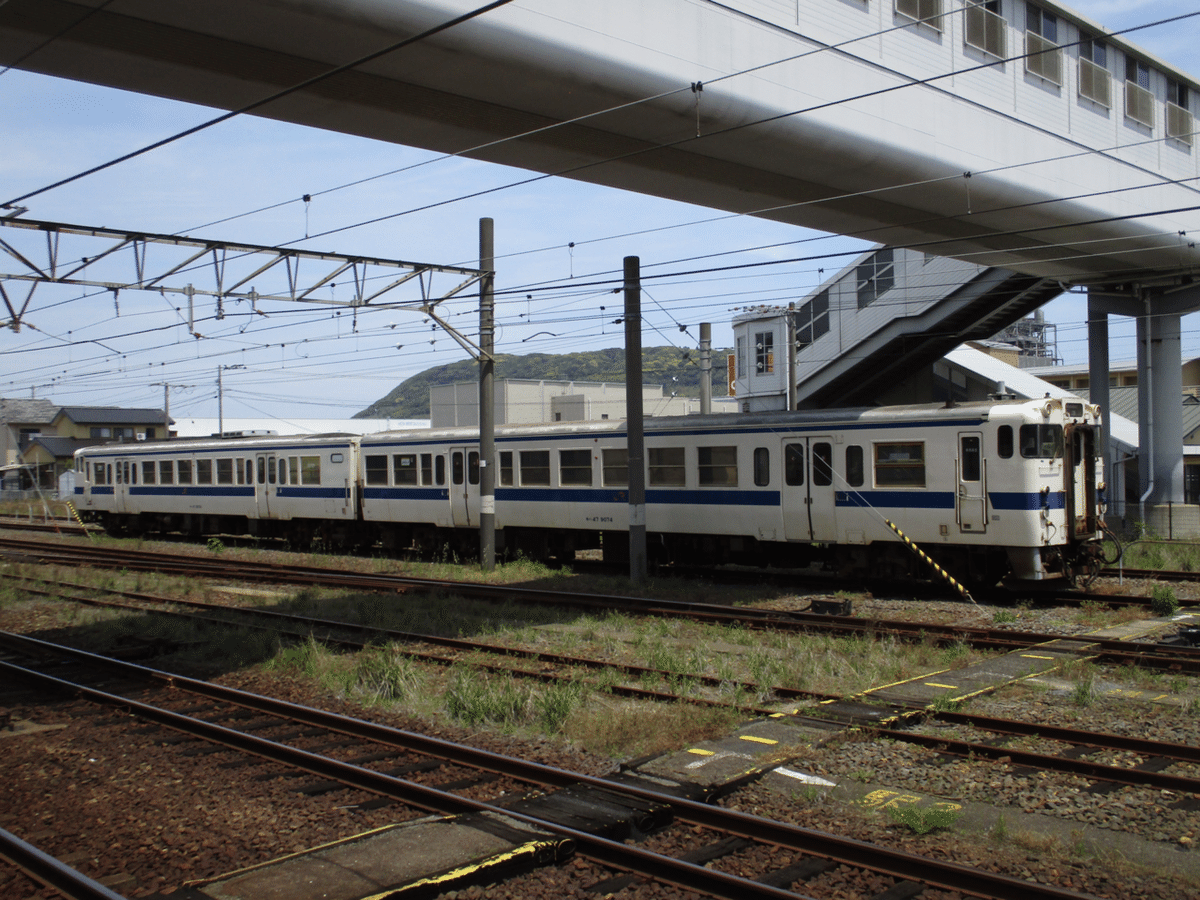

筑前前原の改札から戻って、妙な電車を発見した。

「なんだこの電車は?」

京都や天王寺でも自分はこの電車に遭遇しているかもしれない。確かな記憶が浮かび上がってきた。

しかし、その記憶が一致しない。何故なのだろう。凄くチグハグした感覚が渦巻いている。

「何処かで自分はこの電車に遭遇したな、しかも近い環境で…」

更に記憶を呼び覚まそうとしてみる。しかし、電車の発車時間がやってきてしまった。なんだったのだろう。

しかし、この電車の顔を見てもその電車とは一致しなかった。だが、先ほど何かを呼び起こす事が出来た。

「この電車と自分はつい何ヶ月か前に出会っている!」

不一致な電車

記憶を呼び覚まそうとしているうちに、その電車は発車してしまった。発車時、最も決定的なモノで思い出せる事が出来た。電車の加速音である。聞き慣れたあの鈍く重い重低音の加速サウンドがこの電車の足元から響いてきたのだ。

「思い出したっ!」

この電車は103系である。

「103系?とっくに主要都市圏からは消えたハズでは?」

そう思った方も居るだろう。

しかし、この福岡県・佐賀県の筑肥線〜唐津線筑前前原⇄西唐津では何と未だに103系が現役で第一線を各駅停車として走っているのである。

この事実を知ったのは高校…でもなく大学…でもなくフリーターになってからの現在であった。103系が次々と撤退し、大阪環状線・阪和線・大和路線・おおさか東線・奈良線・和田岬線…と次々陥落を始めていた時。次々に

「筑肥線の103系は屈強なもんだ」

とよく槍玉に出ていたのが訪問のキッカケになった。

事実、筑肥線の103系は屈強な電車である事に間違いはないと思っている。

103系といえば高度経済成長に始まるカクカクシカジカを受け…と昭和を代表する通勤電車であり、多くの世代のラッシュアワーを支えてきた。今でも静かな地域に移り住み、多世代の通勤通学輸送の要として走り回っている。

が、その殆どは40年から50年に近い世代が殆どだ。通常、電車の進退は40年前後から50年で決まると言われており多くの103系がこの進退にぶつかり引退してきた。そんな中、現在も活躍している103系。筑肥線電化が遅く後進で製造されたグループとはいえ、国鉄形電車の廃車や整理が進行しているJR九州ではその命もいつまでだろうか。

こうして、ホームドアとの組合せ写真が撮影できるまでの長生きになったのも奇跡が生んだ偶然ではないかと思ってしまう。

筑肥線103系に出会った瞬間、

「よくぞここまで生きていてくれた…」

と思ってしまった。103系という既に人間で云えば中年に入った部類の電車がこうして今も元気な事は、「奇跡」以外の何者でもないのではないだろうか。

筑前前原に待機し、そのまま103系を追撃する方式で唐津を目指していく事にする。

敢えて…ではないが、ホームドアの柵が映り込んでしまった。これも誤魔化しや言い訳のように表現してしまうのであれば、

「103系とホームドアの共演」

であろうか。そしてこの写真を掲載した際に反応があったのだが、

「連結器がここまで跳ねているのははじめて見た」

「連結器こっちみんな」

などの連結器に関する反応だった。確かに連結器についてはこの時に意識していなかったが、バネなどを一切入れていないが故だったのかもしれない。確かに103系でもこんなに跳ねているのは見た事がない。

そのまま103系の側面を観察してみよう。

現在はJR九州の会社色である赤色に銀色を織り交ぜた、この後に登場する303系に近い塗装になったが登場時には

・玄界灘をイメージした水色と白

という事で国電らしい?シックな塗装にされていた。

また、台車に関しては通常の103系同様に金属バネ式の台車「DT33」を採用している。この辺りは通常の103系に由来しており、更には主電動機も他の103系同様にMT55形を採用している。

とココまで見てしまえば普通の103系の「よう」にも感じてしまうが、前面の継ぎ接ぎ感覚が否めない。コレは塗装によるモノで、工事などは一切行われていない。

少しそんなワケで前面の方にも。

個人的にこの前面に衝撃を受けたかもしれない。

と言うのも、この前面だけ…前照灯の配置だけ眺めてしまえば「105系」とソックリ変わらないのがこの103系の難点なのだ。

最初、自分はこの電車を図鑑で読んだ時に

「105系が地下鉄に入っている」

と勘違いしてしまったのを未だに記憶している。それだけこの前照灯配置には衝撃があり、103系に見慣れた多くの鉄道ファンを震撼させたのだ。

103系の前面について…という所で、もう少しだけ裏路地に入ろう。

通常、103系の前面というのはこういった101系から引き継いだ平べったい3枚の窓で形成され前照灯が真ん中の窓上に配置されたスタイルとなっている。

JR西日本に配置されていた103系のスタイルの多くはこのスタイルで、写真のように和田岬線にて最後の活躍をしていた103系もこの部類に入っていた。そして、運番を顔左に配して行先幕を右に配するスタイル。この姿が、国電から脱却した新たな国鉄型通勤電車・103系の基本的な前面だった。

もう1度、同じ写真を使って筑肥線103系の前面を見てみよう。方向幕の位置、前照灯の位置、運番の位置、全てが異なる位置に存在し、挙句には前面に先ほど和田岬線103系には存在していなかったモノがある。

そう、貫通扉だ。この貫通扉は

「福岡市営地下鉄乗入れ用」

という特別な使命を帯びて誕生したからこその特殊装備なのである。地下での非常事態の避難は勿論…の事、地下鉄直通時代は筑前前原〜西唐津での末端運用に備えて分割運用にも対応しての貫通扉であった。現在は3連単独での運用となっており、

「105系のような103系」

としてその生き姿を残し走っているのみである。

パンタグラフなどを観察してみる。

やはり103系…に見えてくる。いや、この部分だけ捉えてしまえば201系のようにも感じてくるだろうか。先ほども記したように、この103系は台車等の制御機器類については103系に準じているモノの車体などの外見は全く違う103系になっている。

自分のように、西日本の103系晩年時代のみを知る人間ならば戸袋の無い姿にも違和感をそこまで感じないが、この姿は103系全盛期を知る人たちにどう映ってくるのだろう。

最後にもう1枚だけ。ワンマンの方向幕が何か余生を生きている事を感じる…というか、最後の力を振り絞って走っているように感じ、何か熱いものが胸に込み上げてきた。静かに筑前前原で出発の時間を待っている。

関西に戻ってからこの103系を掲載すると様々な電車に似ているとの反響を頂いたが、やはり自分もこうして記事を書きながら

「言われてみれば」

と感じる事が存在する。

塗装の影響…視差効果の絶大な影響なのかやはり「201系の側面に105系の前面が引っ付いた」感覚は本当に否めない。それでいてこの電車は抵抗制御の走りを見せるのだから、何か信じられない気持ちになってきた。早くこの電車を解き明かしたい。

と自分が疑問を抱いていた所で、303系が到着した。地下鉄方面からの快速電車だ。103系からの後輩世代という事になり、この電車の投入で福岡市営地下鉄の乗入れ車のバリエーションは繁栄していった。

余談を残すのであればこの303系は自分と同世代の電車であり、奇しくも平成11年デビューの点まで合致している。

この快速電車で、筑肥線の更に奥を目指していこう。いざ、103系の活躍する余生の大地へ。

謎に包まれた電車を追って

303系にて運用されている快速を、筑肥線の奥地である筑前深江で下車する事にした。

筑前前原から先の乗車…では、車窓はどんどん山深くなり海を望み、と流石に地下鉄の直通路線とは思えない雰囲気になってきた。快速停車駅で下車したものの、快速停車駅で下車して「福岡空港」の行先の電車が入線する姿を見てもきっと自分は信じられない気持ちにしかならないだろう。

そしてこの先には無人駅も増えていく。係員の常駐…すら当たり前ではない駅だってあるのだ。地下鉄の直通路線というよりか、完全にJRのローカル線の雰囲気になっている。2度目の記述となるが、この路線から福岡空港に向かえる事が信じられない気持ちになってしまう。

筑前深江でしばらく待機していると、先ほど筑前前原で撮影した103系がやってきた。遅くなった夏に近い日差しの陽炎を浴びて、新緑に覆われた線路をゆっくりと通ってくる。

重々しく、そして京都で育った自分には懐かしい足取りが玄界灘付近の鉄路に吹いた。

103系は今、この大地で地下鉄直通電車の合間を縫った普通電車の仕事をしているのである。

筑前深江に到着した103系。GWの真っ最中という事もあってか、乗客の出入りはなく静かな客扱いだった。農作業の住民を横目に、淡々と渋い裏方役者の仕事を務めている。

かつては押し屋さんと共存し、乗客を詰めたり吐いたりしていたあの活気ある朝ラッシュに揉まれ。そして一時期は常磐線での15両での快速運転で栄えていた103系は、現在こうした静かな暮らしをしているのみだ。

その両数は、数えて3連の編成が5本。15両のみと常磐線の快速電車と同じ長さになる。国鉄最大の両数、3,000両以上の生産となり通勤形電車のベースにもなった103系。そして、列島の通勤圏を力強く屋台骨として支えた103系。その活躍の最後としてこうした写真が撮影できたのは何か大きな節目のようなものを感じた。

それでは、西唐津まで終点、乗車していこう。ゆっくりと玄界灘を。新緑を浴びる旅の始まりだ。

この電車に乗車する前、側面を撮影した。

813系や817系といった様々な近代的なJR九州の通勤電車に接していると、このような通勤電車がJR九州に存在している事に一種の感動すら記憶してしまう。

「こんな国鉄っぽすぎる電車がおってええんか…」

という謎の感動が自分を知らない間に支配していた。文字フォント、サボ掛け、そして通風口など全てを取っても国鉄型電車であり103系なのだ。本当にこの電車はJR九州の電車なのだろうか?

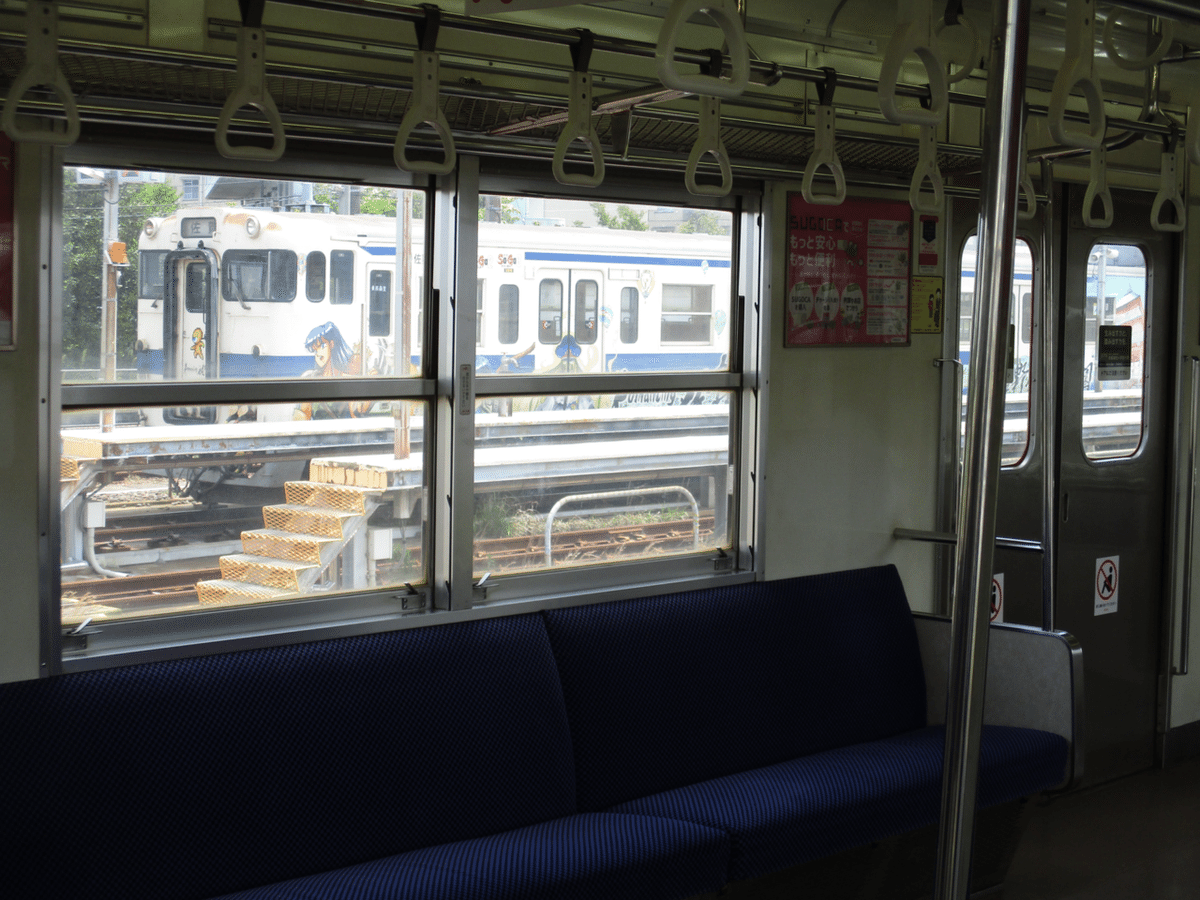

そのまま車内を見渡す。…あれ?懐かしいような変なような。103系にしては何か発展しすぎたような気がする車内だ。

何かJR西日本の体質改善車とは違う雰囲気も感じるし、何処か韓国・アジアの通勤電車のような空気も感じてしまう。一体この車内の感覚はどう形容してしまえばしっくりくるのだろうか。

さしずめ自分でもよく分からなかった。この筑肥線103系に乗車する…というのは、

「103系の最後を見届けにいく」

という感覚や

「昭和らしい電車の乗り納めをする」

というより、何処か異国情緒を感じて乗車するのもアリでは無いだろうかと自分では感じている。

実際、「アジアンな通勤電車」という形容な表現を用いたが、アジアの国フィリピンではこの103系と内装の近い203系が譲渡されて活躍している。その為、「異国情緒」や「異世界」という表現もある意味間違っていないのかもしれない。

そして、車窓からは玄界灘を拝んでの走行となる。モーターは関西でも慣れ親しんで聞いていたあのMT54系のモーターで、この103系が使用しているのはMT55のようだ。(先ほど書き記した)

車内がアジアンに見える…という表現を用いたが、同時にこのような玄界灘の車窓が通勤電車越しに目に映えてくるのもこの103系の異国情緒感を演出している要因であり、自分にとっては「単に」103系への餞別訪問で終わらせてはならないという気持ちになってしまう1つの要因だった。

ここまで澄み渡る空と海を通勤電車から取り込んで只々時間を過ごせる体験もそうそうあるものでは無いだろう。自分にとっては「リピート」したい体験の1つに入った。

この路線では、快速電車としての地下鉄直通電車以外は全て103系がその任を請け負っている。今どき、103系がその合間を縫って走る路線が存在していると知った時の驚愕も凄まじいのだが…

とこのようにして。途中の駅では103系同士の離合も確認できるのだ。生活住民の為に活躍する通勤電車らしい活躍は健在であり、元気な姿をこうして見て・撮れるのは嬉しい事だ。ワンマン運転・末端区間に追いやられても通勤電車としての使命を最後まで果たしてほしいと願うばかりである。

103系の運転台妻部。(こんな呼び方だろうか)この部分を見た時、自分は

「この電車からは103系ではない多くの例えが生まれる」

と確信した。異世界情緒を車内から感じたのもこの瞬間である。広告枠と無機質な椅子の色…もそうだが、個人的には何より車内を飾る吊り革の形状が「日本車らしくない」ように感じる。これは「個性」の意味でだ。

こうした所からも筑肥線で活躍する103系の異端さ、そして特徴がかなり発揮されており自分にとってはかなり見応えのある電車であった。

もう少し、目線を落として異世界らしさを探求してみる。

このドア表記だろうか。

床に座らないように…という表記自体はJR九州にて全域で見かける標準的なモノだが、何か「国鉄ロングシート」の車両で目にすると違う感覚が見受けられる。

個人的に、この部分だけで見てしまえば東南アジアではなく「韓国」の通勤電車っぽいように感じた。何か似たようなのがいた気がする…と脳内の百科事典がグルグル調べ始めており、何か答えを探そうとしていた。

その際は韓国に1000形という東洋高速の5000系のような電車が存在していた事が分かったが、何か自分の目論みと当たった時は少し嬉しい気分だった。

電車は気が付けば唐津駅まで到達していた。この唐津駅まで到達すれば、もう残り西唐津まではあと1駅である。

この唐津からは佐賀方面に向かう「唐津線」が非電化ながら分岐しており、佐賀県の中心部に向かう事が可能になっている。

また、この先電車が走る「唐津〜西唐津」は電化されているものの唐津線の一部区間だ。しかし、唐津線の列車は大半が乗り入れず筑肥線の一部区間のような体裁に見えてしまう。不思議な区間まで乗車していく。

写真のように「佐賀」という言葉を混ぜて写真を残すと、

「103系がこんな場所でも活躍しているのか」

という感動と

「思えばこんな形でも佐賀県に来れるんだなぁ」

という2つの気持ちが交錯する。自分でもこの通り道を使ったのははじめてであった。

西唐津に到着した。この間に関しては駅間もそんなに長くなく…というか車内も自分と少しの乗客のみが乗車と静かな区間だった。

そして、地下鉄乗入れ電車に関しては本当に長い距離を走っているのだとこの駅を眺めて思う。

駅に到着し、103系を出迎えていたのは唐津線のキハ40形列の気動車だった。そもそもの話になってしまうと、西唐津の留置線が国鉄時代を思わせる配線になっている。そして、そんな駅と留置線に103系とキハ40形列の気動車が並んでいる風景。この駅は本当に令和の終端駅なのだろううか?

唐津線での気動車として運用されているであろう、キハ40形列の気動車。田川後藤寺や日田彦でも同じような車両が運用されている。

こうして国鉄形の配線の駅に佇み休息を取る姿は非常によく似合っている。

西唐津駅の改札より撮影。地下鉄直通電車とのギャップがある風景の撮影も良かった…のだが、やはりこの駅には103系の姿がよく似合っている。

福岡都市圏でバリバリ「快速、西唐津行きです」と紳士的に改まった声で案内されていた駅だったので、

「一体どんな駅なのだろう」

と思っていたが、まさかの静かすぎる駅だったとは。そして駅係員も時間制の配置になっている。こんなにがらんどうな駅だとは思わず驚いてしまった。ローカル線と地下鉄を直通させるというのは一体どのような大偉業だったのだろう。

駅係員が時間制ならば改札の整備もそこまで規模は大きくない。という事でICリーダーが置かれたままである。

この写真も人被りを気にせず悠長に撮影できたので、本当に西唐津の駅は静かすぎるというか長閑と例えるべきか、殺風景な駅だった。

周辺に出ているバスなどの交通機関を利用すれば呼子などの観光地にも行けたようだったが、この駅から離れて何処かへ向かう余裕もなければ鉄道メインでの九州旅をしている自分には難しい情報だった。何れにせよ、この駅の周辺は何もない。

ちなみに、呼子はイカで有名なのだそうだ。

発車準備を済ませ、筑前前原への折返し態勢を整える103系。目の前には地下鉄乗入れ電車の後輩たちが休息の時間を過ごしている。すっかり103系も地下鉄乗入れ電車の中では老いた存在になってきただろう。

再び車内に回り込む。

車両更新が大きく進み始めている九州に於いて、このような並びが普通に撮影できるとは一体どうなっているのだろうか。

いや、何か先ほどの乗車でこの電車には103系としての感覚が失われてきた。良い事なのか悪い事なのか…

車内からも観察が出来るが、国鉄形車両に続いて横には乗務員や作業員が通行する点検台が敷かれている。こうした点も唐津の留置線が非常に昭和感…というか国鉄車両が似合う環境になっていると思う要因であり、電車だろうと気動車だろうと1日でも長くその生命を貫いて欲しいものだ。

静かな西唐津の駅を発車する。この日、連休という事もあってか少々の撮影客が自分以外に乗っていたのみで非常に静かな足取りで西唐津からの折返しはスタートした。

それでは。折返しに…唐津までの乗車時間を利用して、この謎に包まれた103系電車の謎を解明していこう。

最果ての直流電車、その軌跡

先程から、筑前前原〜西唐津と見かけた103系。この103系は、正式な形式車号を「103系1500番台」と呼称するのである。

登場したのは、1980年代の事だ。その頃、80年代の国鉄といえばどんな通勤電車が最新鋭として都市圏に登場していたか…。本州では、このような電車がデビューしていた。

界磁チョッパ制御、サイリスタ、回生ブレーキ…。このような技術を盛り込んで、201系が登場していた頃である。

しかし、九州は筑肥線電化と地下鉄直通にあたって「抵抗制御」の電車を製造する選択肢を取った。「抵抗制御」の電車、そして「回生ブレーキ」を採用しない電車といえば、この当時で言えば「時代遅れな電車の登場である。

しかし、何故九州・筑肥線は抵抗制御で回生ブレーキを搭載しない電車を地下鉄直通に導入する選択肢を計ったのか。その中には大きな理由があった。

まず、回生ブレーキの機能として「ブレーキ減速時に使用した電気を架線に戻し、その架線に戻した電気を他の電車に送電する」という機能が挙げられる。この機能は、電車間隔の詰まった「都心部」でのみ有効な技術だ。

しかし、筑肥線ではどうだろうか。筑肥線での地下鉄直通では筑前前原より先、西唐津までの直通運転も想定されていた。その中で、

・回生ブレーキを使用しても送電する電車の間隔が広すぎる為効果を期待できない

事や

・当時、界磁チョッパ制御の電車が投入され始めた都市区間よりも筑肥線では路線距離が短い

事等が挙げられた。

これにより、筑肥線⇄地下鉄直通の電車は「抵抗制御」・「回生ブレーキを搭載しない」電車での製造が決定したのだ。

そして、その形式称号は「103系」に決定した。201系の導入を推し進めていた現状からすれば、一種の「後退」に近かったかもしれない。

しかし、筑肥線に導入された103系の車内はどうだろうか。

先述のように、「異世界」や「アジアン」な雰囲気になっている…というより、80年代に登場した影響を濃く受けて車内だけ見てしまえばそれこそ201系・203系ベースの電車となったのである。その為、当時の鉄道誌のトレンドでは界磁チョッパ制御の201系電車と共に抵抗制御の103系電車が「新車情報」を飾るという少々異常な空気が漂っていたりもした。

こうして、103系としては極限にまで異端児としての異端児を極めた

「車内は201系で足回りは103系」

という103系が国鉄に降臨したのである。

103系1500番台は、地下乗入れの下設計・製造が行われたが貫通扉が一際目を引く存在だ。

この貫通扉設置は、地下乗入れの基準がA-A基準に則っていた為であり、この基準によって貫通扉が避難用・非常時用に設置された。

また、平成元年からの3両化改造工事の際には連結しての運用も実施され、車両の通り抜けにも使用されていた。

しかしこの筑肥線103系。足回り要素に103系として。車内の要素に201系。そして貫通扉をデカデカと構えた事によって105系らしい顔付きの電車になってしまったが、電動発電機・補助電源装置には何と急行形電車の153系から流用した廃車発生品を平成6年まで使用していた。恐るべき電車である。

また、冷房装置はAU75を搭載し登場時からの冷房電車として登場した。こういった点に関しては抜かりがないというか…

昭和58年に福岡市営地下鉄・空港線との直通運転が始まった。

JRは103系1500番台を筑肥線電化・地下鉄直通に合わせて導入したが対する地下鉄は1000形を開発・導入しJRとの相互直通運転を開始した。地下鉄車はJR筑肥線・筑前前原まで。JR車両は地下鉄線の福岡空港まで乗入れ、筑肥線では最遠で西唐津まで向かう運用もあった。

ちなみに、福岡市営地下鉄の導入した1000形は界磁チョッパ制御の電車とコチラは時代に先行した電車が導入されていた。福岡市営地下鉄の車両情勢は、しばらくこの2形式と2000形・JRは303系を導入して…と平穏に進行していく。

昭和61年。103系1500番台にスカート(排障器)の設置工事を開始した。

この排障器の設置工事は、筑肥線で絶えなかった踏切事故の被害を軽減する為に取られた策であり平成6年には全車施工が完了した。

この事故対策の改良工事で更に103系1500番台の「105系らしさ」は増したと言っても過言ではなく、登場時と比較して更に武骨な電車になったと言っても良い。

しばらくは様々な対応工事や路線への適合等を経て、玄界灘の潮風を浴びながら。福岡都心の喧騒に揉まれながら103系1500番台は生活していた。

平成12年。データイムのみではあるが筑前前原⇄西唐津でワンマン運転を実施する事になった。

コレに伴い、既に一部ドアに対して「戸閉選択回路」を用いている103系1500番台であったが追加でワンマン工事を実施する事になったのだった。対象は、先頭車改造されて活躍中の3連8本の編成。車外スピーカーを搭載する、などあらゆる面からワンマン運転の実施に向かっての施工が実施され、着々と余生に向かっていった。

平成14年。奇数のクハ103とクモハ103に大型洋式のトイレを設置。更に103系1500番台の異端性が凶暴化してくる。(そこは個性の爆発だろうか)

平成11年。先述解説のようにJRサイドとしては地下鉄乗入れ用電車として新たに303系を開発・導入した。

この303系導入では103系1500番台の牙城は揺らがなかったものの…。2010年代に入り、車両の老朽化が103系1500番台を乗入れ先で蝕む事態が次々発生する…。

平成23年7月。103系1500番台初のアクシデント発生。乗入れ先の福岡市営地下鉄・大濠公園にて主回路故障・き電停止のアクシデントが発生した。

更に、乗客からは

「煙が出ている」

との通報も確認され、乗客を全員地上に避難させる事態にまで発展してしまった。しかし。103系1500番台のアクシデントはコレだけに止まらなかった。車両を襲いかかる「ガタ」は次々進行し、新たなアクシデントを生み出していくのである…

平成24年。更なるアクシデントが103系1500番台を襲いかかる。

次は唐人町駅で再び床下からの煙が出火。そして更に火花も発生していた事象が確認された。この事態を受けて103系1500番台で運用されていたこの事故列車は運転中止を余儀なくされ…たが、肝心の原因はタイマーリレーの不具合によるモノであった。

この事故を受け、JR側は103系1500番台のタイマーリレーを全車交換。次々と103系1500番台の老朽化が深刻視され始めた。

そして同年。103系1500番台による地下鉄線内を走行の電車が突如室内灯を消してしまうアクシデントが発生。そして非常灯が点灯し、事態は更に大きくなっていった。

こうした度重なるJR車のアクシデントを受け、福岡市営地下鉄側は「車両の早期更新」を要請した。元々、JR側は地下鉄と異なる抵抗制御の電車投入、そして自社線区の事情に特化した電車の投入…がこうした生命の短さを早めてしまった。

そして、福岡市営地下鉄には写真のようにホームドアが存在している。しかし、103系1500番台ではその肝心の「ホームドア」に対応した運転が出来なかった。

103系1500番台は元から福岡市営地下鉄でのATO運転に対応していない状態であった為、ATC運転での地下鉄線走行で凌いでいる状況であったが福岡市営地下鉄の全駅にホームドアが設置されると更に「ホームドア」にも対応できない状態になり、地下鉄線内では車掌を乗せて走行していた。

この「車掌を乗務させて地下鉄線内を走る103系1500番台」の光景はかなりつい10年前まで福岡の地下に広がっていた風景で、現在でもインターネットの写真検索やYouTubeの動画ではその車掌の所作を眺める事が出来る。こうしたハンデを背負ってでも、103系1500番台は地下鉄への仕事を全うしている状況だったのだ。

だが、103系1500番台が地下鉄線内で残した爪痕はそう簡単に収まるものではなかった。

平成26年。JR九州が地下鉄乗入れ用の新型電車として305系を開発・導入したのだ。

この305系により、地下鉄乗入れに従事していた6連固定の103系1500番台が順次運用を離れた。実質、JR九州は新型車両を導入して「車両更新」の策に踏み切った形となる。

しかし、この305系の投入はごく短い期間で終了し気が付けば103系1500番台は現在の3連・5本が生存した状態になっている。

こうして現在の状況が成立しているのだ。この形として地下鉄直通の仕事を離れた103系1500番台は筑前前原⇄西唐津までの運用で働く事になった。この記事で何度も取り上げたように、西唐津まで走る快速電車の合間をゆっくりと縫う活躍を現在は静かにしているのである。

現在の勢力になって

103系1500番台が現在の勢力に落ち着くまでには、様々な波乱万丈を経験して。時には乗入れ先でのアクシデントも経験して、と様々な出来事が存在している。

そもそも、「80年代の抵抗制御電車」という異端性から目を惹かれるモノが存在しているが正直な話、この記事で何回でも記したように。筑前前原で遭遇したあの感動のように。現在では「抵抗制御で走る国電」というそのものの価値が貴重になり、大きな遺産になっている。昭和の時代を支えた電車としての箔は充分備わっている事だろう。

しかし、この103系を五感で楽しむ時。記録する時には全く違う感情や気持ちが大事なのではないかと感じてしまう。

「少し感じる80年代の味」

「誕生までの背景」「どの電車ともつかない車内」

と様々に楽しめるキッカケが存在しているハズだ。

皆さんもこの電車に乗車した際、様々な感情を抱けるのではないかと思う。時には生涯やその歩みにも振り返りながら…というのもまた一興ではなかろうか。

おぉ、唐津に到着だ。(流石にこんだけの話をしていたらもっと早く到着している)

車窓から見えた玄界灘の爽やかな風…ではないが、海を感じ、そしてまたノスタルジックな心地の良い駅だ。

高架橋の駅で、西唐津から折り返した103系1500番台の電車が行き違いを待っている。

昼食を食べに向かう自分と行き違いに、電車の交換が完了したようだ。抵抗制御独特の重たいモーターの音が高架を打ち鳴らし、車輪のタタタタタタ…と刻む音が消えてゆく。

「また会おうか」

と思いながら、次の旅路へ。ここからは本格的なローカル線の洗礼が待っていた。

※今回の記事では一部、電気用語ないし専門用語の登場があります。ネットの駆使、または電気・鉄道工学の書籍などと併用してご覧ください。

(じゃあ専門用語を出すなよ)

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?