ACT.4『楽しめるものとは何か』

つづき〜あなたはどう思いますか〜

本来なら同一記事にしたかったこの箇所であったが、想像以上にこのパートが捗ってしまった為に別枠を用意する事にした。

長崎市電と向き合った事である。

先ずは「つづき」を記していく前に、読者の多くが「撮り鉄」この場合は「列車を被写体として撮影して向き合っている人々」に対してどの様な諸感想をお持ちであろうか。

昨今であれば、私有地・鉄道会社敷地内へのへの乱入や駅での被写体に農作物を食い荒らすイナゴの如く群がって大挙し撮影する姿…等が浮かぶと思う。

そうした人々は、

「列車の撮影を、鉄道と向き合っている感触を本気で楽しんでいるのだろうか?」

と素直に思ってしまう次第だ。

かく言うそんな自分も、新たに投入された新型の車両や引退・転職異動間際の鉄道車両撮影に幾つかの土地へ向かった事が何回かある。

しかし、そこで得られた経験は「そこまでない」のが現状だ。

ラストランやネタに対して執着するな、と此処で書き記したいつもりもない。しかし、それらに自分の時間を裁くと本来の自分を失いそうな気がする。

しかし、長崎の大地はそんな事を失わせてくれる手前まで自分を楽しませてくれていたのだった。

最初は慣れないものを収める気分

長崎市電の撮影はこの「馴れ初め」から…というか動機から入っていく事になる。

最初は単なる記念撮影のつもりで撮影していた。やはり旅に出てしまう、日常と違う経験をしていると「実生活では滅多に見ない」特殊な出会いや町を撮影したくなり、最初はこの気持ちが勝っていた。

この記録は長崎駅高架下の「かもめ市場」から夕食を終えて浦上の宿に帰る最中に記録したものだ。

本数は少なかったが、速度もそんなに出さない上に街中にどんな時間でもよく似合う。そして、線路あるところにカメラを…と向き合わせれば、何か絵に仕上がるような気持ちになったものだった。

先ほどの地点から浦上方面に向かって歩き、バス停と電停がある歩道橋を発見した。

この地点からも撮影を試みる。

撮影した感触は夕闇と同化した少し物足りない記録…に思えそうだが、自分にとっては道路を走る鉄道、「地域の生活に電車が貢献」する姿を撮れた充実感の方が大きい。

車と並走し、雨が跳ね返す情景が非常に美しいと撮影した瞬間から感じた。路面電車は「交通の足」としての要素をどれだけ写真に凝縮出来るかが「肝」だと思う。待った甲斐があったものだった。

浦上駅付近から撮影した様子だ。

何か「雨の要素が欲しい」と感じて待機したうちの1枚だったと今も記憶している。

どちらかといえば「雨」要素を出したくて水が滴り降雨する雰囲気…等も入れたかったが、脇役の路面電車は非常に難がある切り位置で停止してしまった。

非常に悔やまれる要素だと後になって今でも思う。そして雨宿りに、ケータイにLINEやメールの返信にと屋根に入った地元の人々からは嘸かし変な人間が居ると思ったに違いない。

この日最後はこのような記録を撮影して終了した。

長崎の路面電車では個人的にこのスタイルが気に入っている。俗に語られる「軽快電車」シリーズだ。

世の中は国鉄やノスタルジックな車両を取り上げて労を誉めたりその珍重性を語ったりする事が多いが、自分にとってはこの1980〜90年頃のスタイルによって生み出された電車が何かと好きだ。

戦前戦時の技術者の言葉ではないが「角張った」乗り物は美しい」と感じてしまう。浦上の寝床へと向かう電車をレンズで送って、この日は寝台列車のような空間に潜り込んだ。

翌朝。個人的に「好き」だと評する「軽快電車」シリーズがやって来た。2010年代に仲間を一部失った軽快シリーズだが、こうして仲間は改造され更新され現役の道にいる。非常に喜ばしい気持ちにもなり、複雑な思いが交錯する。

それにしても更新されたパンタグラフが厳つくもなく違和感もなく馴染む。角張った乗り物の形状を尊重しているとでも言おうか。

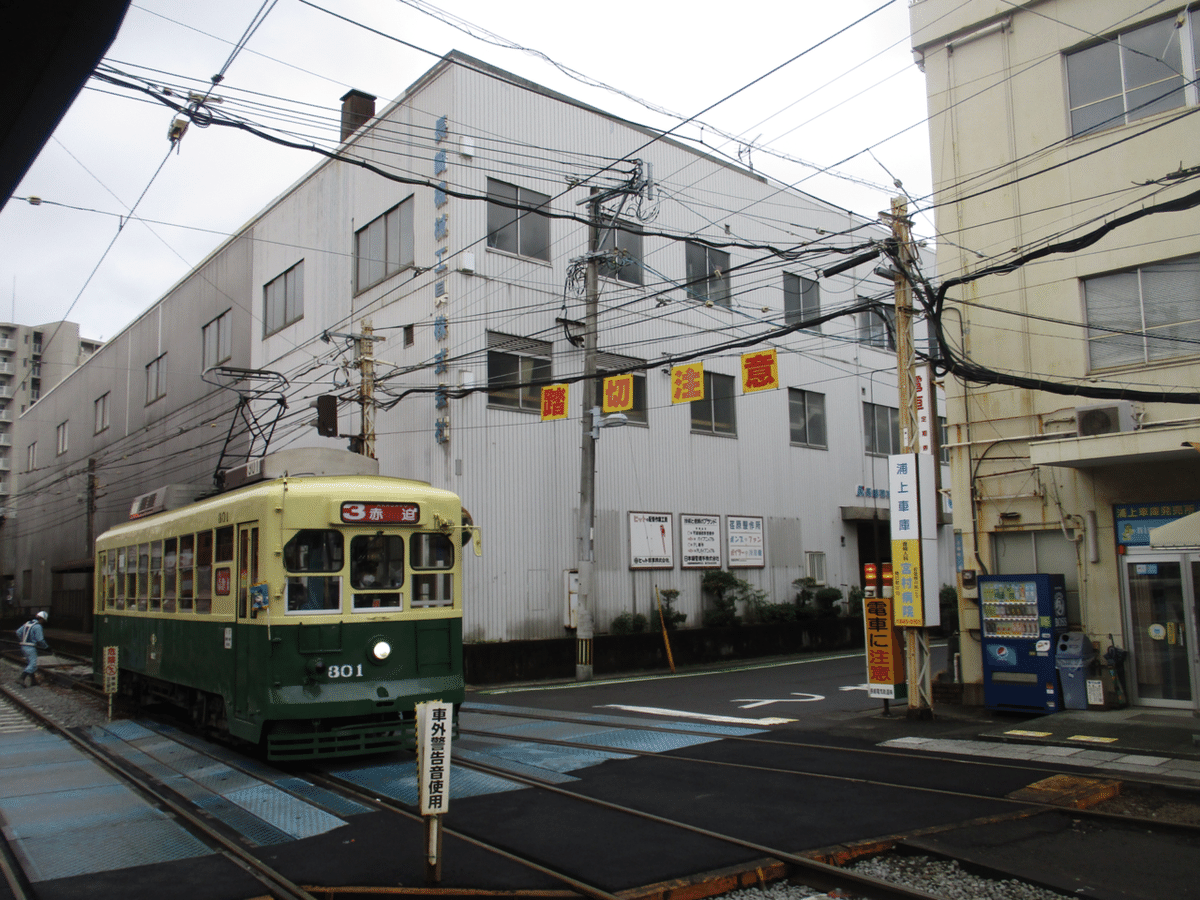

次のパート?に向かう前にコチラの車両も紹介。お土産のクッキーなどのモデルにもなり、「長崎の路面電車」といえばやはり「このスタイル」として紹介されている。

街中ではゴロゴロとした吊り掛け駆動の音を奏で、長崎の町を賑やかに彩っている。それにしても何処かで誰しもが親しんでいたかのような黄色と緑のツートンが印象的だ。小柄で本当に素敵。

時折時間が決まっている低床型以外はこれらの形態の電車で運用を賄っている様子が判った。

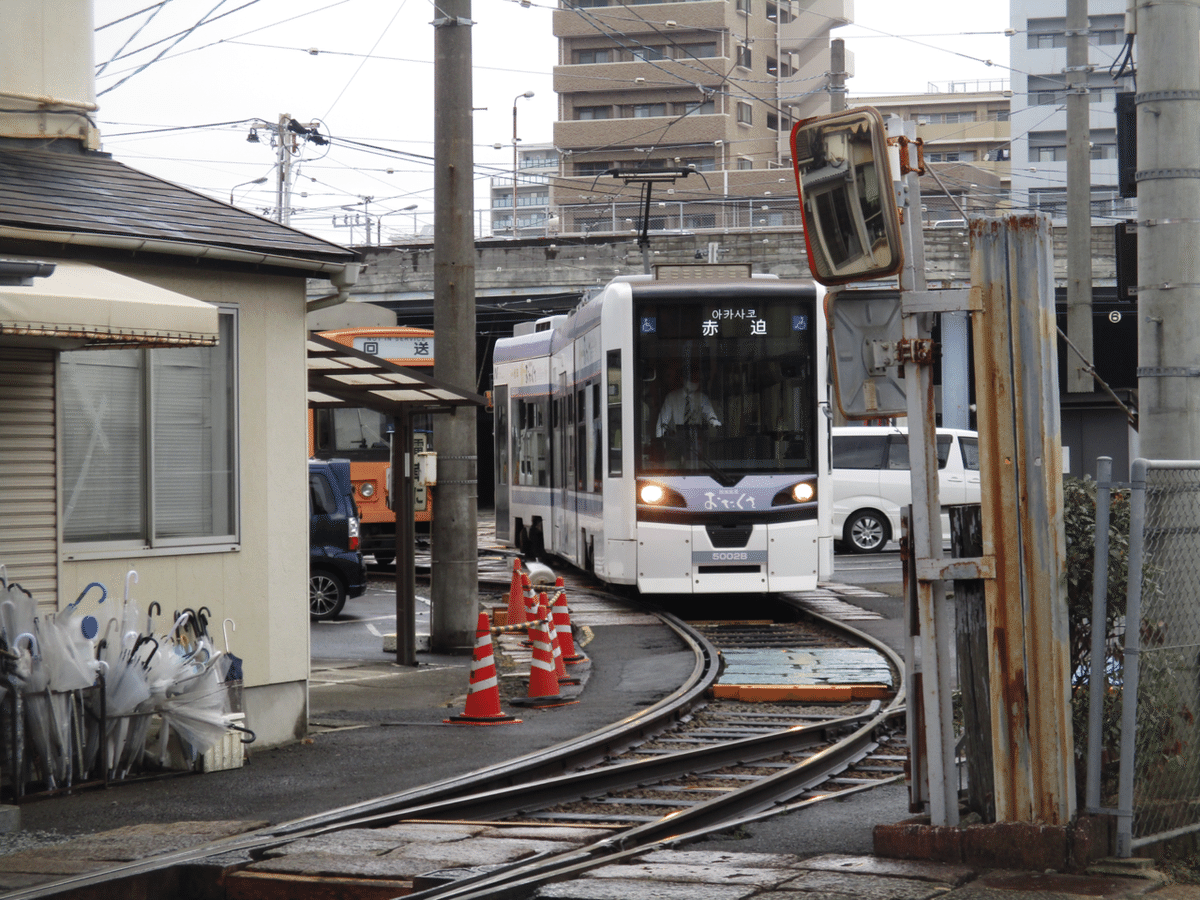

軌道ガレージ、浦上車庫

個人的に「長崎の路面電車」に徐々に興味が湧いて来たので、長崎市内に繰り出す前に長崎市電の車両拠点である「浦上車庫」へ行ってみる事にした。

車庫には街中で見たような2種類の電車の他にも、初遭遇の低床型やプラレールで見た事のある長崎市電(コレも低床型)が鎮座していた。

しかし停め方が実に「ガレージ」のようだと感じる。

路面電車の車庫とはこのように設計がなされている…のがある意味の定石かもしれないが、普通の1両のワンステ電車と小柄な旧型車、そして環境と世代に配慮した低床車を同一の同じ環境で管理しているのには驚かされる。

家事名人や主婦も驚きの収納方法がなされているのだろうか。

浦上車庫…の駅を出るとこのようにビルに挟まれた空間を電車は走る。

この挟まれた感覚や社屋のある感じが、実に「路面電車」というかニクい感じの地方私鉄…旧来に取り残された古典鉄道感を残しているようでたまらない。

そして、ワザと遮断設備を置かず警告と「踏切注意」表記で済ます辺りが実に「路面電車」ならではの空気を演出できていて面白い。

時間や日程がゆるされるならもっと向き合いたかった。

車庫の動線はこのようになっていた。

ちょうど低床車が入換を行っており、良い場面に遭遇した。

ガレージ感というか作り込みすぎない古さ、作り込みすぎない良さ、が残り続けた空間に佇む現代の低床車も非常に絵というか様になっていて素晴らしい。

映り込むビニール傘や三角コーンで囲われた覆いが、現場の簡素感を出している。出庫電車がある時間にまた訪れてみようか。きっと楽しい時間が送れるに違いない。

行き交う表記の面白さ

個人的に「長崎の路面電車で最も目について楽しかったのは」と問われると、なんとなくした経験も含めてこの、路上や駅にある「表記」と解答を挙げたい。

この写真では「右折車 軌道外待機」と黄色い看板が示しているものだ。

これらの看板…をあまり他府県の路面電車では見たような経験がなく、長崎の軌道に敷かれた独自の警戒表記は自分の撮影欲を刺激させた。非常に土地柄を表していて、目につき頭に残りやすいと思う。路面電車が行き交う姿を混ぜてみると、一気に交通の要衝としての雰囲気が滲み出てきた。

コチラは乗車中に車内から撮影が出来た分になる。

乗降車後の直前直後の横断、電車は直接停止できない旨や電停内横断の危険性などを啓蒙する注意書きだ。

こうした表記を電停内で何回か発見したような気がする。これらの表記は地域性を出していると同時に、我々のような地方客にすれば「撮影ターゲット」にもなりえる良いものでもある。

今回は後尾に乗車していたので、記念に1枚残させて頂いた。

調和・適合・感謝

これは「めがね橋」付近から撮影したものだ。

観光客が思い思いに撮影をし、カップルたちが恋人の聖地にとハートストーンを橋で探している最中に路面電車の分岐に気が付き、撮影を試みたものである。

しかしこうして橋を渡る前に隙間から覗くと案外に路面電車の活躍も絵になっている。

車がいて、街が広々と残っていて。その中に小さくも路面電車の息吹が覗いている。「編成だけが鉄道写真だけではない」との言葉も思い出し、この瞬間から本格的に長崎市電への熱意に火がついた。またリベンジをするのだ、と。

軽快電車シリーズに乗車できたのも良い成果だったと思う。

個人的にはこの姿で「吊り掛け駆動」なのは違和感が未だに残っているが、そういえば自分の世話になっている路面電車も近代的な見た目をしているのに「吊り掛け駆動」だったのを今更思い出して後悔が浮かぶ。

シンプルな張りの屋根であるが、このように小豆色の軽快電車と並ぶと鉄オタ的には心を刺激される。それにしても京都で記事を書いて思うが、叡山電車のパラボラアンテナの時代を思い出してしまう愛しい色だ。あの頃が恋しい。

そして、非常に形状が新旧ともに尖っていないのでどんな広告を貼っても町に溶け込めるのが素晴らしいと感じた。

路面電車とは何か、広告や情報量を搭載してこそ…感覚があるが、長崎の路面電車はフルラッピングでも清涼感というか涼やかというか、爽やかで心地良かった。町にも上手く「走る地元の宣伝役」として仕事を淡々としており、非常に好感が持てる交通機関だった。

そして、石橋まで乗車してグラバー園まで行く機会が出来たのでこんな出会いにも感謝をしたい。いや。長崎市電には撮影の楽しさや本当の鉄道の楽しみを教えてくれて感謝しかないのだが。

それがこの石橋〜大浦天主堂での単線区間だ。

この区間は長崎市電の中でも建物が混み込みしていて、区間も狭く1車線しか電車を通す事が出来ない。車通りもあるが、非常にその枠は狭いものとなっている。

しかしこの区間。本数は少し少なめだが(感想にもよる)個人的に路面電車の新たな側面が垣間見える場所だと感じる。路面電車の街中・大通りを自動車やバスと共用して走るイメージが少し払拭され、この時ばかりは何か昔の古典的な鉄道に回帰した気持ちで線路を見守る事ができる。

この付近にはTVアニメ「色づく〜」の聖地も存在し、路面電車の注意表記も同じく出演を果たしたがその場所は見つけられなかった。

この石橋〜大浦天主堂(付近)を電車寄りから撮影してみるとこうなる。

電車側から眺めると非常に狭そう、というか何か古の文化を見守る気持ちになる…というか少し背丈が大きくなった気持ちになるのがお分かりいただけるだろうか。

この感覚こそがこの区間の楽しみであり、実に飽きないというか気持ちが中々路面電車から離れない瞬間だった。本当に素晴らしい。

感謝、という事でこの話題の〆に車両となるが、長崎市電の看板車両である「みなと」に遭遇した。

デザインをしたのは西九州新幹線「かもめ」と同じ水戸岡鋭治氏。水戸岡デザインの特徴が全体的に色濃く出た路面電車で、内装がすれ違いざまに見えてもその風格は木材が使われた様相になっていた。

このタイプ…はおそらく、富山地方鉄道の「アレ」(名称忘れ)のメタリック版のような感じがしなくもないが、随所のロゴが異なったりする時点で何かコンセプトの相違を感じる。

しかし「みなと」という路面電車もようやく発見して久々に認知した。

おそらく、TV「笑神様は突然に…」以来この電車を思い出した予感がする。(本当に申し訳ない)低床電車の存在が光る長崎だが、この「みなと」の名前も低床電車に負けず輝いてほしいものだ。

出会えた事に感謝し、長崎での再会を誓った。

楽しいの真骨頂

ここまで記憶を鮮明に覚えている、と云うのは「本当に楽しかった」証拠なのかもしれない。最後の最後は商店街の近辺で終わらせた。

路面電車の撮影といえば、こうしたアーケード近辺での腕というか把握能力が試されるように思う。

到着ざまに記録したのは、アーケード屋根と軽快電車のツーショットだ。咄嗟の縦アングルだったが、どうにか回避して逃げ切ったと思う。鮮明な写真に仕上がっただけ、マシかもしれないが。

軽快電車のカットからもう1枚。普通に電停との日々の生活風景を収めた1枚だが、遜色もない1枚に仕上がって良かった。

鉄道車両には様々なジャンルが存在している。

その中でも、特に路面電車だけは「町を撮影している」感覚で向き合わねばならないと自分自身に聞かせている。

今回も多少はそれができていただろうか。いや、楽しんでここまで出来たのだから実践できていたのだろう。情報量の多さは参考になったし、他の都市でも実践したいと感じた。

こんな感じの記録も幾つか撮影した。

路面電車ならではの、正に「停留所」という感覚の場所と腰…ヘソ部に前照灯が光る姿。そして横断歩道が映る姿は都市の情景を上手く掻き立てている。

食事の寸前に歩きながらの撮影となったが、何か有意義なものになった。今回は本当に有名撮影地には行かなかったもの、全体を通して非常に楽しく面白い会社を見れたように思う。

おしまいに

最近の撮り鉄は…とジジイのような事を言って始まってしまった。

しかし。本当に長崎から帰って思ったのは。長崎の路面電車と向き合って感じたのは

「自分が鉄道を楽しめているか」

という子どもの頃からの熱量についてだった。

憔悴しきっていた自分には何か、希望を照らす一筋の後光が差し掛かってきたも同然と言えるかもしれない。

と、自分が京都や大阪で普段撮影している熱量や被写体が小っぽけに思えるくらいには自分の撮影の概念が変わった長崎市電の撮影だった。

有名撮影地に寄った訳でもない。決して名のある人に会った訳でもない。しかし、本当に楽しめた撮影だった。

こうして今、憔悴して被写体を失った鉄道ファン達は何かを探してみるのも良いだろう。自分の場合は長崎という意外な大地で遭遇したが、きっと大きな出会いがあるかもしれない。

途中、自分の軽快電車推しが伝わる…位には軽快電車というか角張った路面電車の写真を多く流したかもしれない。しかし、それほどまでに軽快電車を愛せるようになった撮影でもあった。

長崎観光の目的にかけて書くならば、自分が魔法写真美術部に入っていたらそれこそ路面電車や機械の写真…そして電車が織りなす街と交通の美しさや尊さを伝える記録ばかりを撮影して青春を献上していたかもしれない。

それくらいに自分にとっては楽しかった。

早くも、フェリーで門司から上陸して連絡新幹線に乗って再び長崎に向かいたい野望が浮かんでいる。次はもっと時間を費やしたい会社だ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?