【読書録】『アルジャーノンに花束を』ダニエル・キイス

今までの人生で読んだ小説の中で、最も考えさせられた作品のひとつ、『アルジャーノンに花束を』。原題は、"Flowers for Algernon."

大学生の頃に、友人から勧められて読んで、衝撃を受けた。私の持っている早川書房の単行本(冒頭の写真の右側もの)は、1991年の改訂第25版。写真左側は原書のペーパーバック。

(以下、ネタバレご注意ください。)

主人公チャーリィは、32歳だが、幼児程度の知能(IQ68)の持ち主。しかし、彼は、新しく開発された脳手術を受けたことによって、少しずつ知能を得て、天才となる。IQは185までになり、20か国語が話せ、数学の天才となり、ピアノ協奏曲を作曲できるほどとなり、周囲を驚かす。しかし、その後、残酷なことに、また少しずつ知能を失っていく。一人の人間が、知能を得て、また失っていく様子と、その過程での内面の葛藤をありありと描く。「アルジャーノン」とは、同じ手術を、チャーリィより先に受けたねずみの名前。

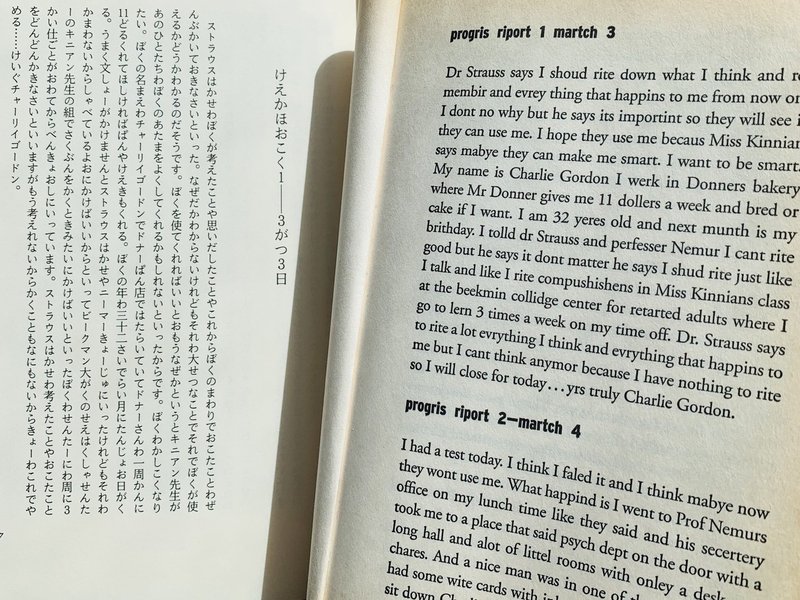

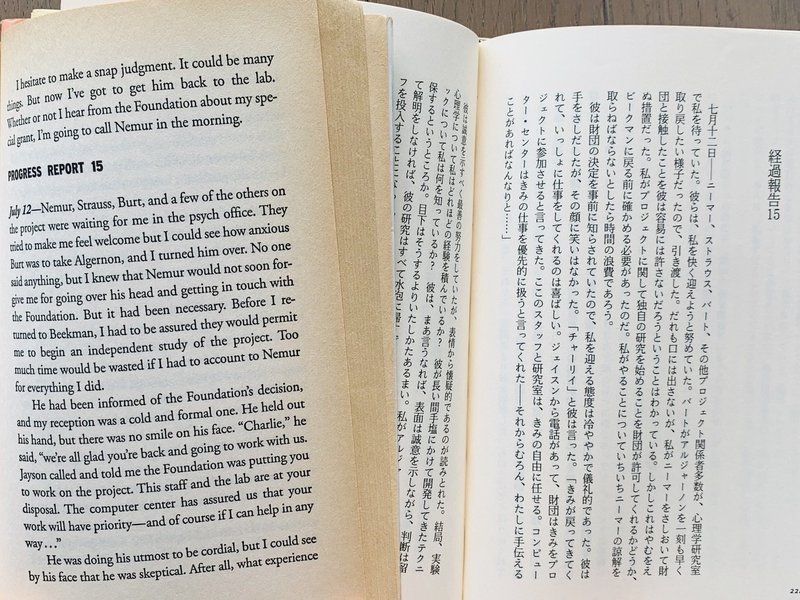

まず、形式が大変独創的でユニーク。チャーリィの書いた経過報告書(原書では"PROGRESS REPORT")の形を取っている。刻々と変わっていく知能のレベルに応じて、文体を少しずつ変えている。最初は、幼児が書いたような、ひらがなばかり、誤字ばかりの文章から出発し、知性を獲得するにしたがって、要点を得て、専門用語も交えた、的確な文章に移っていくが、また、次第に元に戻ってゆく、その表現力が見事だ。

英語の原文は、最初は、文法のミスや単語のスペルミスだらけの文章だが、次第に、文法もスペルも正しい、きちんとした文章になってゆく。和訳版では、使うひらがなと漢字、句読点の割合などで、その推移を示している。訳者の小尾芙佐氏の翻訳が、本当に見事だと思う。

その文章がどのように見えるか、一部、写真を示したい。経過報告1と15で、視覚的に随分違っているのが分かる。

経過報告1

経過報告15

以上のように、この小説は、そのストーリーと形式の独創性に特徴があるのだが、さらにすごいのは、そのストーリーに沿って、ハッとさせられ、考えさせられる記述が沢山あることだ。

高い知能を得て、チャーリィがそれまで自分の置かれていた立場や、周りの人々との関係の変化に気付き、知能や愛情について考え、悩み、苦しむ。その内面が、経過報告書に赤裸々に綴られていく。以下、特に心に残ったものをメモしておく。

以前、彼ら(注:チャーリィが勤めていたパン屋の人々)は私を嘲笑し、私の無知や愚鈍を軽蔑した。そしていまは私に知能や知性がそなわったゆえに憎んでいる。…(中略)…この知性が私と、私の愛していた人々の間に楔を打ち込み、私を店から追放した。(p119)

「…ぼくはもう、これまでのように世間の人たちのお恵みをいただく必要はないんだ…(中略)…その中でいちばんましな連中だって、独善的で恩着せがましくてー自分が優越感にひたって、自分の無能さに安住するためにぼくを利用したんだ。白痴にくらべれば、だれだって自分が聡明だと感じられるからね」(p134)

(実験の責任者ニーマー教授のスピーチ)「…われわれは、自然の犯した過ちのひとつを取り除き、われわれの新しい技術が優秀な人間を創造したことに深い満足を覚えております。…」(p170)

人々が私を笑い者にしていたのを知ったのはつい最近のことだ。それなのに、知らぬ間に私は私自身を笑っている連中に加わっていた。そのことが何よりも私を傷つけた。(p208)

(養護学校の担当者の言葉)「金や物を与える人間は大勢いますが、時間と愛情を与える人間は少ないのです。…」(p239)

「知能だけではなんの意味もないことをぼくは学んだ。あんたがたの大学では、知能や教育や知識が、偉大な偶像になっている。でもぼくは知ったんです、あんたがたが見逃しているものを。人間的な愛情の裏打ちのない知能や教育なんてなんの値打ちもないってことをです」(p258)

「知能は人間に与えられた最大の資質のひとつですよ。しかしあまりにもしばしば、知識の探求は愛情の探求を排撃しているんです。…」(同上)

ひとにわらわせておけば友だちをつくるのわかんたんです(p319)

チャーリィが知能を得て気付いたのは、以下のようなことだろうか。

多くの人々が、知能の低い人を嘲笑し、馬鹿にしつつ、優越感に浸るために優しくし、情けをかけるが、真の愛情を注いではいないこと。他方で、自分より知能が高い人に対しては、嫉妬したり憎んだりすること。そして、知能を追求しすぎると、愛情がおろそかになりがちだということ。

そして、ニーマー教授の上記発言は、ナチスや、神奈川県相模原市の障害者施設での殺人などに見られる、優性思想を思い起こさせる。このような思想に警鐘を鳴らすことが、本作品のテーマだったのだろうか。

人間は、自分と違う人や、自分の理解の及ばない人を排斥してしまいがちだ。だけど、ひとりでは生きられないし、他人と理解し合いたくて、人間関係の構築を求める。その過程で、自分と違う人をどうやって理解し、認め、共存するのか、という問題のようにも読めた。ほかにも、きっと色々な読み方ができるのだろう。

たくさんの方に読んでいただけると、嬉しいです。

サポートをいただきましたら、他のnoterさんへのサポートの原資にしたいと思います。