The Lost Universe 巨大単弓類③巨大植物性獣弓類

有名なディメトロドンを含む盤竜類は絶滅の運命を辿ることになりましたが、彼らの血脈は後代の子孫たちにしっかりと受け継がれます。盤竜類から進化した新たなる単弓類ーー「獣弓類」での誕生です。

単弓類の繁栄は、ここからが本番です。彼らの多様性は一気に爆発し、恐竜や哺乳類にも劣らぬバラエティ豊かな種族を生み出します。その中でも、大繁栄した2大グループがディノケファルス類とディキノドン類です。

哺乳類への道を突き進む獣弓類

「汗」を流したディノケファルス類

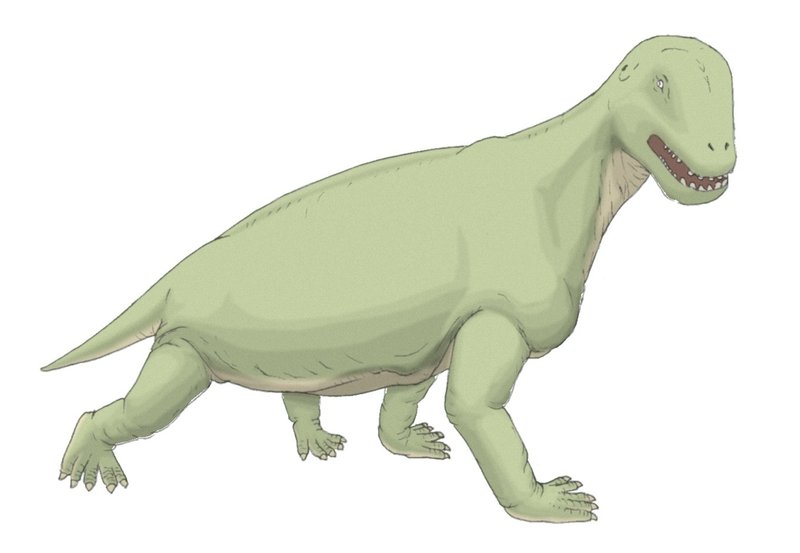

獣弓類のグループの1つ、ディノケファルス類。敢えて彼らを形容するなら「お相撲さん」です。

多くの種類は全長3~4 m、体重1t以上もの大型動物でした。カバのごとき重厚なボディから、曲がった肘が張り出していて、半ば腕立て伏せするような体勢をしていました。頭蓋は分厚く発達しており、頭部も極めて頑丈そうに見えます。

ACのフリー素材より)。見ての通り、鈍重かつパワフルな生き物です。

加えて、エステメンノスクス属(Estemmenosuchus)は、頭が角や突起で過剰に装飾されています。まさに鬼のごとき形相であり、ラテン語で「恐ろしい頭」を示すディノケファルスの名にふさわしい面構えです。

本種エステメンノスクスについてですが、なんと皮膚の化石が発見されています。その表面を顕微鏡で調べた研究者は、小さな穴のような跡を点々と発見しました。これらは汗腺であり、エステメンノスクスは「汗をかく能力」を獲得していたのではないかと話題になりました。

つまり単弓類は、さらに1歩、哺乳類に近づいたのです。

実際にエステメンノスクスが汗をかいていたのかどうかは確定していませんが、彼らの表皮がゴツゴツの鱗でなかったことは明らかです。

数ある哺乳類の中でも、特に大量の汗をかく私たち人類。その発汗能力は、もしかするとディノケファルス類からの贈り物なのかもしれません。

我が子に「乳」を与えたディキノドン類

長い単弓類の中で、最も繁栄したグループがディキノドン類です。彼らの特徴は、ウミガメのクチバシのごとく尖った顎、そして上顎から飛び出た太い犬歯です。いかつい顔をしているように見えますが、どの種族も植物食だったと考えられています。

ペルム紀末期に地球を襲った生物大量絶滅により、大半の単弓類は滅びの道を歩むことになりました。しかし、その環境激変をディキノドン類は見事に潜り抜け、中生代に入ってから栄華を極めるのです。

ペルム紀後期のディイクトドン、三畳紀前期のリストロサウルスといった小型のディキノドン類は、当時の地球において世界的な繁栄を成し遂げました。特に前者に関しては、幼体の骨格が集積して発見されているうえに、巣穴の化石も見つかっています。これらの証拠から、ある種のディキノドン類は巣穴の中で子育てをしていたと考えられています。

では、生まれた子供たちを、ディキノドン類はどうやって育てたのでしょうか。

可能性として、ディキノドン類は幼体に母乳を与えていたのではないかという説が唱えられています。

現生のカモノハシは、哺乳類でありながら乳首を持っていません。授乳の際は、汗のように乳腺から染み出す母乳を幼体に与えるのです。ディキノドン類も、同様の方式で授乳行動をしていたと考えられます。

ディノケファルス類が汗腺を備えていたかもしれないことは先述の通りであり、もしかしたらディキノドン類は乳腺を獲得していたのかもしれません。いずれにせよ、ディキノドン類が育児行動をしていたことは確実だと考えられ、多くの哺乳類と同じように、我が子を大切に守り育てていたのです。

巨大な植物食性獣弓類

モスコプス ~ディノケファルス最大級の巨体! 頑丈な石頭を誇る太古の力士!!~

先ほどはディノケファルス類をお相撲さんに例えましたが、その中でも一際巨大な――それこそ横綱とも言うべき種類が南アフリカ産のモスコプス属(Moschops)です。約2億6500万~約2億6000万年前(ペルム紀中期)に繁栄した、かなり大型のディノケファルス類です。

その全長は最大で5 mに達したと推定されており、体重はもしかしたらサイほどあったのかもしれません。他のディノケファルス類と同様、ずんぐりした胴体と頑丈な頭部を備えていました。

モスコプスは交互に噛み合う歯を備えていて、大量の植物を噛んで食べることができました。その巨体を維持するために、当時のシダやソテツを大量に食べていたことでしょう。

解剖学的なモスコプスの大きな特徴は、その恐るべき石頭です。頭蓋の厚みは最大約10 cmにも及んでおり、頑丈な頭部を打突武器にしていたのではないかという説が唱えられました。メスを巡るオス同士の争いや集団内の順位をめぐる儀礼的闘争の際に、石頭ならではの頭突き合戦を展開していた可能性があります。

ただし、重々しい体を見ればわかるようにモスコプスはダッシュしながらの頭突き攻撃は苦手であり、おそらく踏ん張ったまま至近距離で相手と頭をぶつけ合っていたと思われます。

肥厚化した頭部を突き合う寸胴なモスコプスたち。そんな彼らの姿は、突っ張りの応酬で戦う力士とそっくりだったのかもしれません。

ジョンケリア ~傷病と戦い生きた特大ディノケファルス類~

植物食性の盤竜類に取って代わったディノケファルス類は、ペルム紀の中頃において勢力を強めました。多様性が高ければ、それだけ大型種の数も多くなります。そして、モスコプスと肩を並べるほどの巨大ディノケファルス類が誕生します。

その種属こそ、約2億6500万~約2億6000万年前(ペルム紀中期)の南アフリカ――モスコプスと同時代・同地域に生きていたジョンケリア属(Jonkeria)です。

ジョンケリアの頭骨化石は長さが55 cmもあり、大きな犬歯が生えています。全長は約5 mに及ぶと考えられており、モスコプスと並んでディノケファルス最大級の巨体を誇ります。

食性については、植物食または雑食だったと考えられています。大きく強い顎で、硬い植物体でもバリバリと噛み砕いて食べていたことでしょう。

ディノケファルス類の中でも特に大型で強靭なジョンケリア。しかし、彼らも我々人間と同じようにケガや病気を患っていたようで、その痕跡が化石に残されていました。

ジョンケリア・パルヴァ(Jonkeria parva)の化石標本において、大腿骨には肉食動物のものと思われる噛み跡が認められました。この個体は負傷後も生存していたと考えられ、炎症による痛みと長く戦っていたようです。また、骨髄炎の痕跡も残されており、苦しみを抱えてもなお力強く生きていたのです。

古代の生き物はモンスターのごとく現実離れした存在として扱われがちですが、彼らは我々と同じ命を持つ動物です。病気もするし、加齢と共に弱ったりもします。

病理学的な研究は、彼らが怪物ではなく「動物」であることを私たちに再認識させてくれるのです。

エレファントサウルス ~謎に包まれた史上最大の単弓類~

周知の通り、恐竜は最大最強の陸上生物です。恐竜たちの存在感は圧倒的であり、その巨体と威圧感の前には、どんな単弓類にも怯んでしまいそうです。

超巨大な竜脚類(ブラキオサウルスやアルゼンティノサウルスなど)は当然のこと、ティラノサウルスやトリケラトプスやステゴサウルスにおいても、大型ディキノドン類よりずっと大きいのです。例えるなら、恐竜たちが超大型トラック、大きめの単弓類が一般乗用車といった感じです。

しかしながら、ただ1種類、(ボリューム感では)おそらくステゴサウルスと同じくらい大きかった可能性のあるディキノドン類がいます。

ロシアのウラル山脈において、約2億4200万~約2億3700万年前(三畳紀中期)の地層から、あるディキノドン類の頭骨と牙が発見されました。その化石は不完全ながらも長さ1 mあったということで、当該種の生前の大きさは全長8 mと推定されました。この値が正しいのなら、現生のゾウ以上の大物です。よって、巨体にふさわしいエレファントサウルス・ジャチモヴィッチ(Elephantosaurus jachimovitschi)という学名が与えられました。

ディキノドン類はゾウなどの大型哺乳類に比べて相対的に四肢は短く、体高は低かったと思われます(下記リンク参照)。エレファントサウルスも同じく低姿勢であり、おそらく背の低い植物の葉を食べていたことでしょう。

動きは極めてゆっくりであったと考えられますが、全長8 mもの巨体であるアドバンテージは極めて大きく、迫力で当時の肉食性獣弓類たちを圧倒できたはずです。エレファントサウルスのみならず、三畳紀においてディキノドン類は全体的に巨大化傾向を示し、全長3 m以上、体重1 tを超える種族がいくつか生まれました。

それにも関わらず、ディキノドン類はジュラ紀に到達することなく滅んでしまいます。三畳紀後期は大いなる時代の転換点に当たり、単弓類や大型爬虫類の時代から恐竜の時代へと移り変わっていました。陸上生態系の王者・恐竜の登場により、ディキノドン類は生態系の中での地位を失います。

恐竜たちは、瞬く間に三畳紀の地上を掌握。大恐竜時代の幕開けと共に、ディキノドン類の栄華は終わりを迎えることになるのです。

【前回の記事】

【参考文献】

Herbert, R. B.(1975)A Review of Fighting Adaptations in Dinocephalians (Reptilia, Therapsida). Paleobiology. 1 (3): 295–311.

金子隆一(1998)『哺乳類型爬虫類 ヒトの知られざる祖先』朝日新聞社

富田幸光(2002) 『絶滅哺乳類図鑑』丸善

Shelton, C. D., et al.(2017)Osteomyelitis in a 265-million-year-old titanosuchid (Dinocephalia, Therapsida). Historical Biology. 31 (8): 1093–1096.

INTERNATIONAL CHRONOSTRATIGRAPHIC CHART(国際年代層序表)日本地質学会 ChronostratChart2023-06Japanese (geosociety.jp)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?