【 ③ 実践編 展開の手法 】 テクノ風エレクトロニカ曲 演奏のコツ / Model:Cycles

*本記事は初心者の方向けです

ElektronのModel:Cyclesを使った演奏動画を撮影しました。

この曲を題材にして

テクノ風なエレクトロニカ曲 演奏のコツ

を書いています。今回はvol.3。曲の良し悪しは別にして(笑)筆者の独断と偏見で

"こうすればいい感じになるかも"

という視点の提案

です。

【 記事を書いた意図 】

決して"正解の提示"ではありません。

Model:Cyclesを使っている初心者の方にとって、演奏するときの引き出しが少しでも増えるきっかけになればという意図です。

▼vol.1は下記です。本記事で使用するプロジェクトファイルをDLできます。

▼vol.2 最低限知っていると便利な知識、操作について

この記事では実際にModel:Cyclesのシーケンサーを走らせてツマミを変化させながら

曲を展開させていくコツ

を書きます。

(Model:Cyclesの表記は以降MC)

【 展開させる手法 】

展開とは音を変化させて進めていく

ことです。これをする理由は下記です。

・聴く人(もしくは自分)を飽きさせない

・盛り上がるセクションとそうでないセクションをはっきりさせる

・短いモチーフであったとしても繰り返すことができる

展開させる主な方法として、下記を提案します。

①トラックの抜き差し

②パラメータの値をツマミを回して変更する

③パターンを変更する

④手動リトリガー

これ以外にもありますが、本記事では上記に絞って紹介していきます。

============

============

【 ①トラックの抜き差し 】

古くはハウスミュージックの手法です。筆者が音楽を作るときのベースはどんな曲であっても「トラック(音)の抜き差し」が基本になっています。

どんな音楽にも応用が効き、使いやすい手法

ですのでオススメです。

①ひとつのトラックを鳴らしながら、徐々に鳴らすトラックを増やしていく

動画では

1. 最初にT-4のパッドだけ鳴らす(8小節)

それ以外のトラックはミュート状態

↓

2. 00:15あたり

T-1〜3のキック、スネア、ハイハットをミュート解除(16小節)

↓

3. 00:45あたり

T-4、5のシンセ1と2のミュート解除

(T-はトラックのこと)

鳴らすトラックを徐々に増やしていくことにより、グルーヴ感を高めることができ、音楽を盛り上げることができます。

この時に

8もしくは16小節単位でトラックを増やしていく

とスムーズに展開できます。

============

============

②鳴っているトラックが多い状態から、少しずつトラックをミュートしていくか、一気に複数トラックをミュートする

①の逆です。ただし、鳴っているトラックが多い状態からトラックをミュートするときは、徐々にミュートしていくのではなく、

複数トラックを一気にミュートした方が効果が高い

です。

絶対ではないですが、そうした方がミュート前後で

ドラマチックにはっきりとメリハリを印象づける

ことができるからです。

もちろん、少しだけ盛り下げたいときはトラックをひとつだけミュートするのもありですが、多用することはオススメしません。。。

動画では01:16あたりでT-1〜3のキック、スネア、ハイハットのトラックを同時にミュートしています。

▶︎▶︎▶︎音を増やすときは少しずつ、

▶︎▶︎▶︎音を減らすときは一気に

============

============

【 ②パラメータの値をツマミを回して変更する 】

MCを含むグルーブボックスは

ツマミを回してナンボ

というくらい演奏する時に重要な操作です。

MCにはいくつかのマシン(サウンドタイプ。楽器みたいなもの)が備わっていて、パラメータによってはマシンごとに変化する内容が異なります。

詳しい説明は公式マニュアルを見ていただくとして、ここでは演奏動画で使用したT1〜6までの各音色について、

どのパラメータを

どのタイミングで

どう変化させると

いい感じになるのか

を紹介します。手元のMCに動画で使用したプロジェクトファイルをインポートして、実際に鳴らしながら(遊びながら)試してみてください。

各トラックの音色↓↓↓

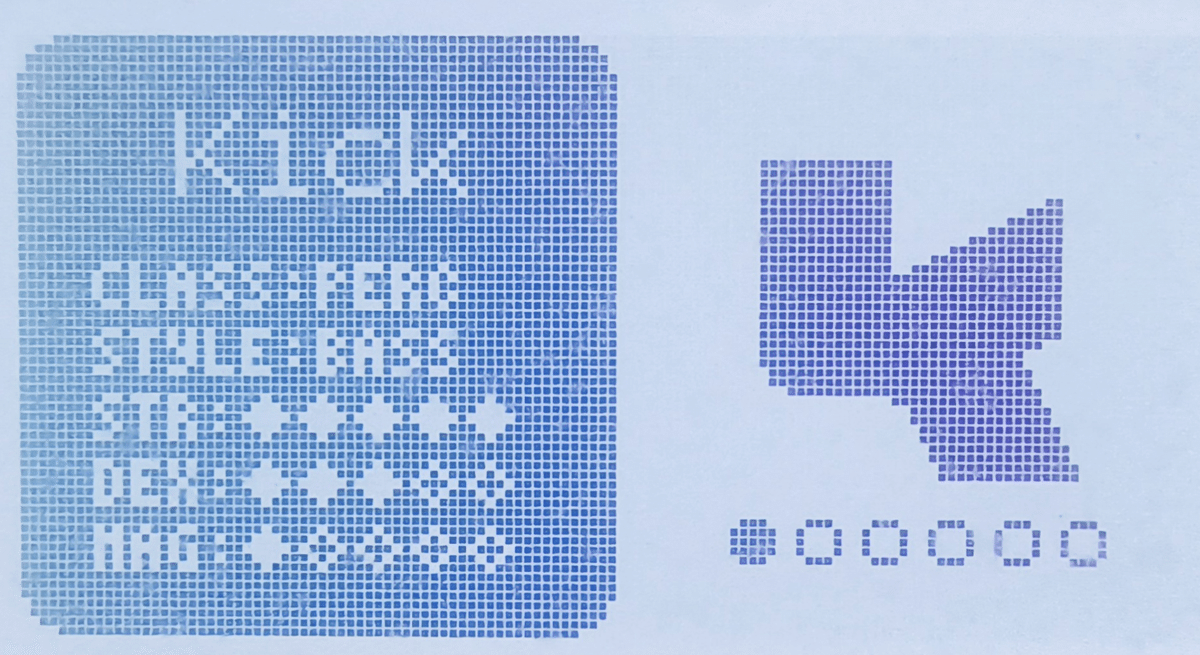

トラック1:Kick / キック *パターン2はキック、ベース

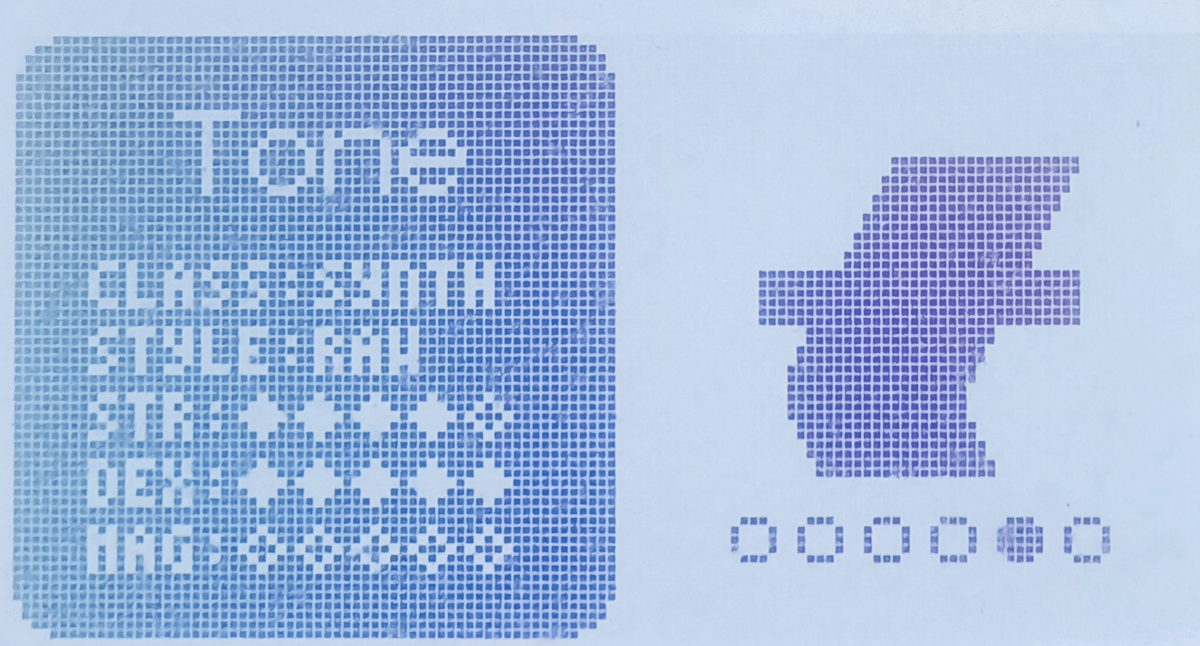

トラック2:Tone / スネア

トラック3:Tone / ハイハット的なカチカチ音

トラック4:Chord / パッド(コード)

トラック5:Chord / シンセ1

トラック6:Chord / シンセ2(メロディー)

【 トラック1 】キック

・SWEEP

値を上げていくとピッチ(音程)が上がり、音が前に出てきます。フィルイン(小節の変わり目)のタイミングまで徐々に上げ、バックボタン(下にPAD MENUの記載)で元の値に戻すといいかもしれません。

*動画では00:21あたり

・PITCH

これもピッチですが、SWEEPと違い音がよれます。変化させるタイミングはSWEEPと同じでOKです。

【 トラック2 】スネア

動画ではこのトラックはまったくいじっていません。理由はツマミを変化させても自分の好みの音にならなかったからだと思います。

・DECAY

減衰のパラメータです。(詳細は割愛)値を上げていくと音が伸びていきます。もし変化させるとしたら、4拍目だけ大きく上げるか、音が鳴ってから少し上げまた下げてをリズムにあわせて行うのがいいかもしれません。

【 トラック3 】ハイハット

・DECAY

値を上げていき30を超えたくらいから減衰を短くしていた部分が表に現れ、金属的な音が強くなります。テンポにあわせてツマミを回していくと音が強調されていい感じになります。

ポイントは

音が強くなる瞬間でとめて、

バックボタンで元の値に戻す

ことです。フィルインのタイミングで実行するといいと思います。

音を変化させるときは、

強くなる手前で止める

=盛り上がりそうで

盛り上がりきらないという展開

が、次の展開への橋渡しに使えます。

*動画では00:22のキックの変化、00:33のハイハットの変化など

・DELAY SEND

最初の状態は値が0なのでディレイのエフェクトはまったくかかっていません。値を127になるまでどんどん上げていくと音がにじんでいきます。グルーブを出すというよりも、

ランダムで捉え所のない音を

混ぜることで、不安定な雰囲気を作る

ことができます。

*動画では02:34あたり

また、通常のリズムに影響されない音を加えることで曲に面白さを加えることも狙いです。

変化させるタイミングは小節のはじまりもしくは、

中途半端な所からはじめて、

小節が変わってから

徐々に値を減らしていくのも効果的

です。

【 トラック4 】コード

・SWEEP

値を上げていくと音が明るくなりつつ、より金属的な響きに変わっていきます。値が0〜127までの間で劇的に音を変化させることができます。タイミングは4小節の最後まで値を上げていき、バックボタン押下で5小節目の頭では値を0にするといい感じの展開ができると思います。

・PITCH

音程を変化させるので、ツマミをあまりグリグリさせずに、

音の終わり(音が鳴ってから余韻になる部分)の一瞬だけ変化させた方がいい

です。変化させる幅は左方向(マイナス)に−1.2くらい。鳴ってからフ〜ン↓と音の余韻部分のピッチだけが下がるような感じをオススメします。

*動画では01:00あたり

コードやメロディーなど音程がはっきりしているトラックの場合は、

ここぞという時にだけ

ピッチを変化させると、

楽曲全体のバランスが崩れず、

聴きやすい状態を保つ

ことができます。

【 トラック5 】シンセ1

・SWEEP

打ち込んでいる音程の領域が違いますが、トラック4と同じ音色を使用しています。トラック4のパッドの合いの手のようなメロディーで音数が少ないので、

SWEEPのツマミを

思うがままにグリグリ変化させる

と面白いです。

・PITCH

これもトラック4と同じ感じで変化させるといいと思います。動画内ではやっていませんが、

プラスの方向に変化させると

独特な浮遊感

が生まれます。

【 トラック6 】シンセ2

・COLOR

初期値100から上げていくと音の輪郭がはっきりとします。多少あげっぱなしでもOKですし、好きなタイミングで変化させるといいと思います。

・SWEEP

値を上げると金属的な響きとアタック部分が強調されます。4小節の終わりに向かって徐々に上げて行きバックボタンで戻したり、急激に値を上げてすぐバックボタンで値を戻したりするとグルーヴに変化が生まれていい感じになります。

*動画では00:57あたり

・DELAY SEND

動画ではこのパラメータは変化させていませんが、小節の頭で値を127にして次の小節に移ったらバックボタンで元の値に戻すと、

心地いい浮遊感を出すことができる

のでオススメです。

============

============

【 ③パターンを変更する 】

動画で制作したパターンは2つです。本当は5つくらいパターンを用意すればよかったのですが、時間がなく撮影に間にあいませんでした。

2つのパターンの違いは、パターン2のT-1にはキックの他にベースを打ち込んでいることです。

パターンの変更についてはvol.2に書きましたので参考にしてください。

パターン2に打ち込んだベースは

パラメーターロックしていますので、T-1で任意のツマミを変化させても、ベースには影響しません。

キックの音だけが変化します。

パターンを変更する時のタイミングのコツ

ですが、

変化の度合いが大きなトラックは

ミュートした状態でパターンを変える

とスムーズに展開ができます。

*動画では01:15あたり

パターンが変わる=大きく変化する

ということなので、展開をスムーズにしたい場合は、パターンの変化の前後で差分を少なくすると上手くいきます。

動画01:15では、それまでの展開で盛り上げておいて、T-1〜3のキック、スネア、ハイハットを同時にミュートした上で、パターン2に変えています。

キックなどのリズムトラックをミュートしたことで、(音の土台がなくなり)

フワッとした浮遊感が強調

されます。

その後、01:31からT-5,6(ウワモノのシンセ)をミュートすると同時に、T-1〜3のリズムトラックのミュート解除をしています。

つまり、

パターン2に変える

▶︎ベースが加わる

▶︎音が増える

ので、

曲を盛り上げすぎないように、

ベースが鳴り始めるのと同時に、ウワモノのシンセ(T-5,6)を慣らさないようにしています。

もしここで、ウワモノのシンセをミュートせずに鳴らし続けると、

曲の後半に向かって

盛り上げる手段がなくなります。

それを避けるための展開の工夫です。

曲を盛り上げたいときは、

その手前で必ず盛り下げること

が曲を展開する時に使える便利な手法です。盛り下げておけば、その後、また音(トラック)を少しずつ増やしていけばいいわけです。

============

============

少し話がずれますが、関係のあることを紹介します。

曲を構成しているのは大きく分けると

メロディートラックと

リズムトラック

のふたつです。動画の曲の場合、T-1〜3がリズムトラック、T-5,6がメロディートラックになります。T-4はコード(メロディー的なものを兼ねる)ですが、リズム的な要素もあるので、どちらにも属するとします。

リズムトラックは曲のグルーヴ(ノリ)を担当するのでとても重要です。なので、

曲を盛り上げたいときは、リズムトラックを足し、逆に盛り下げたいときは、リズムトラックをミュートすると効果的

です。

一方、メロディートラックは曲のカラー(色彩)を担当します。

リズムトラックだけだとモノクロの絵のような感じ

になりますが、

メロディートラックはリスナーに曲の世界観やイメージを伝える

ことができます。つまり音楽を華やかにできるということです。

ですので、トラックを足しすぎて全体的にゴチャゴチャしてきたなと思ったら(色がぐちゃぐちゃになってきた)メロディートラックの数を減らせばいいわけです。

メロディートラックは曲を盛り上げたり、盛り下げるという効果は弱いですが、

曲の雰囲気を華やかにするかどうかを決めることができます。

以上、リズムトラックとメロディートラックの解説でした。

記事が長くなりすぎたので、④手動リトリガーについては次回の記事で書きます。

お読みいただいて、ありがとうございました。

▼vol.4

▼vol.1

▼vol.2

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?