第3回 「日本民藝館 西館」を訪ねて/「柳ファブリックのパネル」をつくる

民芸について話すむずかしさ

人が未だ名づけることに成功していない感情というのがあると思います。例えば私は、「釈迦『の前で』説法を説く」とでもいうべき気持ちを味わうことがあります。ある事柄をその道の達人に向かって説明する訳ではないものの(「釈迦『に』説法を説く」ではないものの)、達人の前で誰かに説明しなければならない、というような場面です。ネットの発信とはあまねくそんなものなのでしょうが、特に「民芸」について話すとき、私は釈迦の前で説法の気分になります。

「民芸」というのは民衆工芸の略です。「『下手もの』と呼ばれていた素朴な日常使いの手作り雑器に、作為のない美を見出す」という民芸運動により、工芸の世界で一つの地位を占めるにいたりました。

この運動を推進したのが、今回訪ねた日本民藝館の創設者、柳宗悦(1889-1961)です。

柳宗悦は、執筆活動が旺盛な人でした。手元の本では思想家、美学者、宗教哲学者という肩書になっていますが、執筆の幅は広く、図書館でも意外なコーナーに名前を見つけることがあります。このような人物により開かれた活動ですから、その後継者たちもまた一筋縄ではいかない美意識を各々に持っています。だからなのか「民芸」というのは、辞書的な定義の素朴さに反して、とかく百家争鳴という印象です。下手なことを話せば、「修行が足らん」という弾が意外な角度から飛んできそうというわけです。

「日本民藝館 西館」の基本情報

とはいうものの気後れしていても仕方がないので、素人の気安さではじめますと、「日本民藝館 西館」は、柳宗悦の自邸として1935年ごろから用いられていた建物です。ここに、宗悦と妻・兼子(声楽家)、長男・宗理(工業デザイナー)、次男・宗玄(美術史家)、三男・宗民(造園家)が暮らしました。芸術一家ですね。

道をはさんで向かい側には「日本民藝館 本館」があります。展示としてはこちらの本館が中心で、西館は分館のような扱いです。本館は見学できても西館は見学できない日があるので、事前にHPで確認しておくとよいと思います。基本的に水曜日と土曜日が西館回覧日です。

私が訪ねたとき、ちょうど本館では大展示室改修後の初となる企画展が開催されていました。こちらも大変魅力的なものだったので、また機会がありましたらぜひご紹介させていただきたいですね。

「日本民藝館 西館」は、二つの建物をつなげた構成になっています。

一つは、1880ごろに起工された栃木県の日光街道沿いの長屋門を移築したもの。明治の御代も10年を数えようという時期に造られたとは思えない、近世然とした石瓦葺きの重厚なたたずまいです。長屋門というのは、江戸時代の上級武士の邸宅に用いられた門の様式で、門の両脇に門番の起居する番所が一体に作りつけられたものです。

もう一つはあらたに作られた母屋です。建築面積としては長屋門と同じくらいで、この部分のみ二階建てになっています。

この二つの建物が一体につなげられており、全体として庭を囲むL字型(正確にはL字を左右反転させた形)になっています。間取りはHPで確認することができます。

西館(旧柳宗悦邸) - 施設案内|日本民藝館 (mingeikan.or.jp)

https://www.mingeikan.or.jp/guide/west.html

館内は本館・西館とも基本的に写真撮影禁止なので、建物内部、展示物等の写真はお手数ですがリンク先をご確認ください。

「日本民藝館 西館」の感想

純和風の外観に対して、設計意図を読み解くと、明治の洋館のような思想が根本に流れているように思われます。長屋門の中央を玄関として、左手には「洋の応接空間」があります。Lの短辺ですね。対してLの長辺は廊下で縦に分割されており、玄関から直接アクセスできる庭側は「和の応接空間」、廊下を介して庭の反対側は「水回り」として隔離されています。そして母屋二階は「家族の生活空間」です。装飾の格式も(おそらく施工の費用も)常に習い「応接空間」の方が「生活空間」より格上です。

ユニークなのはやはり、二階中央に鎮座する「柳宗悦の書斎・書庫」と、一階玄関右手の「妻・兼子の音楽室」ですね。「私は文筆のために/音楽のために生きているのだ」という声が聞こえてきそうな設計です。間取り・内装から薄々察せられますが、基本設計は柳宗悦ご本人です。

HPの間取り図には記載されていませんが、客間の廊下を挟んで向かい側は「浴室」、食堂の廊下を挟んで向かい側は「台所」です。台所のわきの四畳半は、「女中室」として使われていました。ちなみに、母屋二階にも三畳の小部屋があるのですが、こちらは「書生室」なのだそうです。意図したことかどうかはわかりませんが、格式としては二階の「書生室」が高い一方、面積としては「女中室」が広くなっています。このようにいろいろな立場をもつ人たちの誰かを独り勝ちさせないバランス感覚は、江戸時代の知恵を感じさせますね。柳宗悦の学識を思えば、意識してそうした可能性も十分あると思っています。

柳宗悦は、職人が以下の要素をうまくかみあわせることができたときに「よい工芸」が生まれるとしています。

1.どんなものをこしらえるか(用途)

2.どんな材料で作るか(材料)

3.どんな道具を使うか(道具)

4.どんな技術をもっているか(技術)

5.どんな創造を示しているか(美的価値)

6.どんな状態で働くか(仕事)

(柳宗悦、「工藝文化」、文藝春秋、1942)

この観点を知ると、「日本民芸館 西館」はまさに「住宅で『よい工芸』を目指した作品」なのではないかと思えてきます。上述のプランニングは、「1.用途」、「5.美的価値」、「6.仕事」に対する柳宗悦の答えをあらわしていますね。「3.道具」、「4.技術」については、私の見識不足で汲み取り切れないのがもどかしいところです。もし柳宗悦に話を聞くことができるなら、きっとこちらが疲れ果てるまで嬉々としてこだわりを聞かせてくれるのでしょう。想像するとちょっと笑ってしまいますね。

「2.材料」については、玄関から入って真っ先に目に入る長屋門の大梁にこだわりの片鱗がみられます。黒光りする一木の巨大な梁が棟方向に堂々と走っています。こんな材は1880年の時点でもおいそれと手に入るものではないでしょうから、元々の門の起工時点で古材を見つけてきたのかもしれません。外から見た大屋根の重厚感を受け止め、材の力を持って存分に語らせる、力強い梁ですよ。ぜひ実際に見て味わってほしいです。

これがほしくなった

今回ほしくなったのは、展示されていた江戸時代18世紀の「黄八丈(端ぎれ額装)」です。「黄八丈」とは、八丈島の自生植物を使った草木染の紬の織物です。ざっくりとした質感で、文字通り鮮やかな黄色が印象に残ります。この季節に見るとなんとなく菜の花を連想しますね。展示されていたものは、平織で格子柄がおりだされており、15cm * 100cm程度の長方形の端ぎれを額装したものでした。ひょっとして半襟として用意されていたものなのかもしれません。なんという贅沢な……。

日本の染織 - 所蔵品|日本民藝館 (mingeikan.or.jp)

https://www.mingeikan.or.jp/collection/japan02.html

本物の黄八丈は、くず繭・玉繭から糸を紡いで手染め手織りでパターンを織りだすため、とても素人が真似できるものではありません。そもそも染料の植物・媒染材を特定できません。よしんば特定できても、まず用意できないでしょう。

なので、本場黄八丈は早々にあきらめました。でも、素朴な生地感や豊かな物語のあるテキスタイルを生活の彩としたい。ざっくりした感触で、簡単に入手可能で、できればあんまり高価でない、面白いものはないかなとあれこれ考えました。

で、思い至ったのがこちらです。

柳宗悦の長男、柳宗理のデザインした生地ですね。相変わらずの超展開はご容赦いただけると助かります。

柳宗理のキャリアは偉大な父の仕事に対する疑問からスタートします。柳宗悦の精力的な仕事の結果、民芸は美術界に高い地位を得るに至りました。しかしその結果、皮肉にも民芸品はアートピースのように扱われて、価格も高騰し、民衆の生活を彩るような存在ではなくなってしまします。新たに生まれる作品たちも、民衆の生活の傍らに無心に寄り添うものでなく、作家が声高に個性を主張する自己実現の手段になってゆきました。ならば、真に民衆の生活を豊かにするのは何だろう。柳宗理はインダストリアルデザインにその答えを求めてゆきます。

このバーコード柄のファブリックもそのような中で生まれました。生地としてはなんということのない、太番手の糸でざっくり平織りされた綿布です。でもこの工業的な柄と合わせると、取り合わせが面白さを生むと思いませんか。お値段も、柳ブランドの価格が乗っていますが、まあ手の届くところにおさまっているといっていいでしょう。

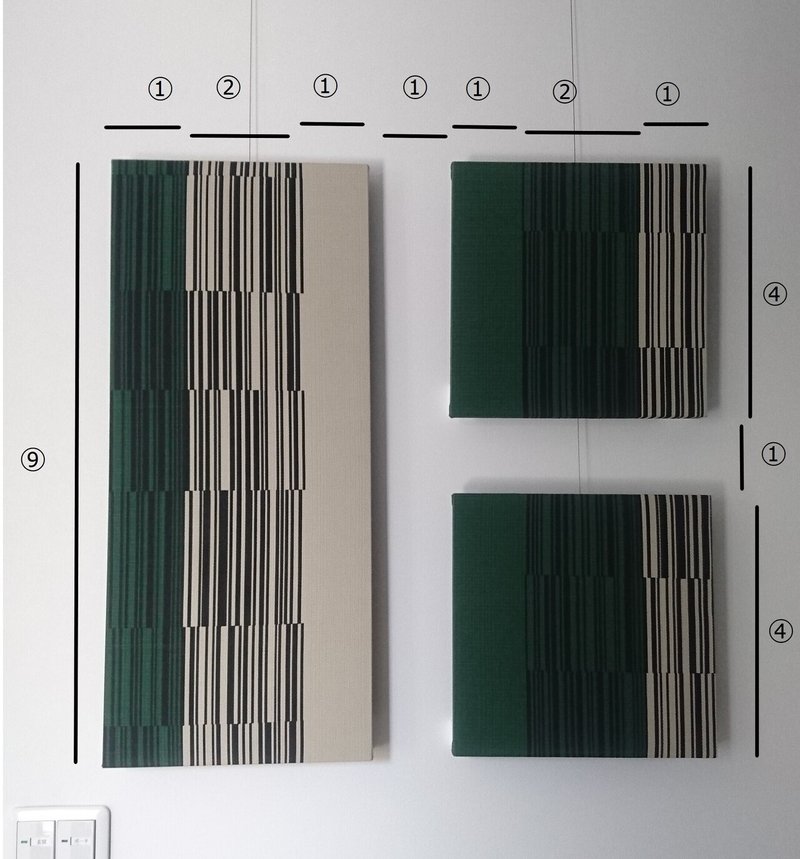

この生地を普通に額装してもつまらないので、ファブリックパネルにしてみました。木枠にタッカーで生地をとめています。柄行も考えて、飾り方もデザインの一部として取り込んでみました。

こんな感じにデザインしています。柄から必然的に算出された形なので、できたものから「私」の作為が感じられないところがお気に入りです。生活に彩りを与えて、かつ作者の自意識が煩くない、ちょうどいい塩梅なんじゃないでしょうか。

余談

「日本民芸館 西館」の多くの部屋からは中庭が見えて、緑が見学で疲れた目を休めてくれます。園芸植物の合間に雑草もちらほら見えて、なんだか気負いのない庭でした。2021年現在のこの庭は、学術的な考証に基づいて再現されている訳ではないそうですが、どこか「似合うなあ」と思わせるものがありましたね。園芸家になった三男・宗民は、「母・兼子が自宅の庭で野菜を育てている光景をよく覚えている」という旨の言葉を残しています。当時から肩ひじ張らない場所だったのかもしれません。

案内員の方によると庭の植物には学芸員さんが植えたものも多くあるそうです。本館の器物に花を活けるときには、しばしば西館の庭で花を摘んで行くといいます。民芸館らしいエピソードですね。柳の目指した衒いのない「民芸」が生きているようでうれしくなりました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?