隣の友達が分からない

「ねえねえ、このお花取って良いと思う?」

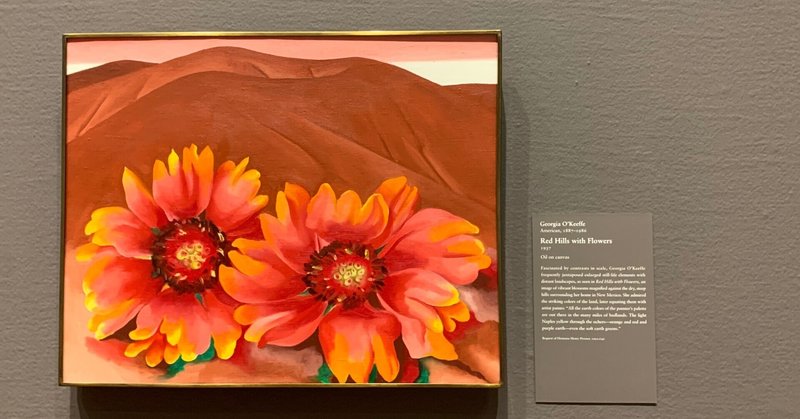

親子成長をテーマにしたドラマの1シーンで、子どもがお母さんに言ってそうなセリフが、右後ろから響いた。振り返ると、ネパール人の友達がしゃがんで、寮の前に咲いている黄色い花に触れていた。

「いいんちゃう?部屋に飾るん?」

そう言った私に対して、彼女が返した言葉は、"It's for god"だった。神様の前にお花を飾りたい、そう思ったみたい。教徒(宗教を信仰している人)の友達と過ごしていると、「わっかんねぇ、、、」が度々私の頭の中に登場する。DePauwに来て間もない頃は、宗教の影響を強く感じることはなかったし、「みんな信じてることが違うだけでしょー」くらいに思ってた。でも、仲良くなる子の多くが宗教を信仰していることもあり、さらにその宗教がみんな違う(カトリック、プロテスタント、ヒンドゥーなど)ことから、今まで気にしてこなかった新しい考えを得ることが日に日に増えている。神がどこにいるのかを話す友達の声のトーンから、「この子は本当に神様の存在を信じているんだな」って感じたり、自分と同じ宗教を信じている人としか恋愛したくないっていう友達が初めてできたり。

学期が終わって、冬休みが始まってからも、宗教について興味を持つ瞬間は続いた。友達について行ったキリスト教の教会には、クリスマスツリーが丁寧に飾れられていた。いつもは一緒に過ごしていない異なる人種、文化を持つ人たちがクリスマスには同じ場所に集まって、近くに座った人に"Merry Christmas"と目に皺を寄せながら微笑み合う。日常生活では、お辞儀の文化がなかったり、敬語がなかったりするアメリカだけど、そこでは神様に向かって誰もが跪く。

"Merry Christmas"

ここにいる人たちが心を込めて交わすこの一言には、私が今まで使ってきた「メリークリスマス!」とは全然違う思いが詰まっているんだろうなって感じた。「クリスマスはあなたにとってどんな意味を持つのですか?」一緒に教会に行った友達のお父さんにこんな質問をした。「家族が集まる大切な時期であり、〇〇、、、」。彼の答えに私はふんわり頷いた。

無宗教の人が多い日本で育ってきた私は、論理的に考える人=仕事できる人、話してて理解しやすい人、みたいな感覚がずっとあった。私が論理的な考えをする人に、自分の思考を整理してもらうことを好むように。でも、アメリカに来てからは、どんだけ論理的に話しても分かり合えない時ってあるんだなって考えるようになった。"Belief is more than logical"という友達の家で聞いた言葉が印象に残っている。

日本はまだアメリカよりも分断がないから、壊れた社会がマシになるであろう希望がある。こんなニュアンスの文章を、数年前にtwitterで見た。当時、日本で高校生してた私には、この言葉の意味がよく分からなかったけど、渡米し、ここで数ヶ月過ごしてようやく「この文章が言いたかったことって、もしかするとこういうことなのかな?」って思うようになってきた。

友達が運転する車の中で、"People in the U.S. is diverse, but at the same time, I felt like the situation is more complicated than the situation in Japan. "(アメリカは日本よりもいろんな人種の人が住んでいて、多様である。でもそれと同時に、複雑だなとも思う。)そう言った私に対して、アメリカ人の友達が、「あーなるほどー。おもしろい表現だね」って返した。"Having diversity does not mean being equal"(「多様性」があることと、人々が「平等であること」は違う)と彼女は言った。この意見は、目に見えて分かるほど確かなことだとは思う。 冬休み、シカゴで異なる人種、異なる地域に住む人と話して、マイノリティが生きづらさを感じていることを身をもって実感したからだ。しかし、「あーこれが現状なんだー」で終わらなかった私の思考が存在するのは、多様性と平等が同時に存在する場所が多くはないけれどちょくちょく存在することを知っているから。

友達と友達の両親と訪れたレストラン。「値段が高すぎるわけじゃないから、色んな人が集まる"Equal"だと思える場所なんだよ」って友達のお父さんが教えてくれた。

こういう"Equal"を感じられる場所を見つける人がいて、

その場所で美味しそうにご飯を食べる人たちで賑わっていて、

レストランの一部を切り取ると、腰の曲がった黒人のお爺さんの話に、白人の若い大学生が口角を少し上げながら頷いている様子が見れて。

こんな感じで、学期中から冬休みにかけて、宗教とか、価値観とか、民族性とか、学んでいる。これらの学びを、仲の良い、日本生まれ日本育ちの友達に話した時に、「日本でずっと過ごしてきたみほが、初めてアメリカのいろんな面を見てショックを受けることを、そのまま受け止めたら良いと思うよ」って言ってくれた。それを言われた時に、ちょっとした場の雰囲気に敏感になったり、目に見えにくい価値観の違いとかに気づいてショックを受けたりできるのって、当たり前だけど、私の感性なのか!って気づいた。新しいカルチャーに対応したいと思う気持ちと、「あーギャップ、、」っていう日本で学んだ文化、価値観との違いに驚きを全く隠せない心の声、どっちも受け止めようと思える心の余裕があるって強いよなぁ。こうやって、自分が今いるフェーズをすでに経験した人たちは、自分の盲点を気づかせてくれる。頼れる海外大学の先輩と知り合えたのは、留学フェローシップのおかげ。

彼女に気づかせてもらった、日本で過ごしてきた私が持つ感性。「日本人自体がもはや宗教」って言葉を聞いたことがあるけど、「目に見えにくい価値観の違いとか、文化とか、宗教とか、なんか複雑だったり、分かりづらかったりするものを感じ取れるのって日本人の得意とすることなのか」っていう仮説を持つようになった。

日本という関わりを深く持っている人って、多様性を受け入れたいと思いながらも、多様性を受け入れるのにビクビクしたり、怖がったりする。(←日本に関わりを持つ人全員がこう考えるって思うのではなく、こういう傾向があるのかなって気になってる。)自分自身がアメリカンカルチャーを受け入れようと思いながらも、テンション上げるためだけのアルコールや軽すぎる恋愛関係を知った際に、これはやってらんねぇって思ってしまう感性と、それでも、このカルチャーをどう受け入れられるか考えたいと諦めていない感性がぶつかっている自身の状況から、こう考えるようになった。

自分自身の視点ではなく、日本が日本として生きてきた歴史から、"日本らしさ"を考えるのもおもろい。小さな島国であり、自然資源に恵まれていない日本。他の国と仲良く付き合うことが必要な中でも、周りの国の文化、環境に染まりすぎず、日本独自の伝統がそれぞれの地域で残っている。多様性を受け入れないといけない環境の中で、独自の文化を持ち続けてこられた理由ってなんでなんだろう?って考えた時に、日本人は自分の主張を持たないっていう言葉が頭に浮かんだ。自分の主張を持たないのではなく、自分の主張はありながらも、自分の主張を言わなかったのかもなとも思う。「私が考えていることは〇〇です。」「あなたの思っていることには反対です。」こう言い切ってしまった後には、「他者、他国」「自分、日本」の間にくっきりと境界線ができるんじゃないか。境界線は引かないけれど、守りたいものをしっかり守る、何を守るべきかをちゃんと知っているのって日本の強みなのかもなぁ。

国際的な日本の立場を見た時に、日本は仲介役が上手いと言われることがある。武装解除を仕事にする瀬谷ルミ子さん、国連事務次長の中満泉さんは軍縮担当、motherhouseデザイナーの山口絵里子さんは、伝統を引き継ぎながら、今のトレンドや技術も取り入れたプロダクトを作っている。コンフリクトをどうにかするリーダーが存在するのも、たまたまではなく、「日本」と言うキーワードで何か繋がってる気がする。

「神様のためにキャンパスに咲く花を取りたい友達」を理解したい思う私。日本で育てられてきた中で培った感性が、「他者を知りたい」と思わせるのか?

ではまた次のnoteで。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?