2021.8.26 ヒトラーが記した㊙文書

明かされた敗北の分岐点…

ナチスが連合国に勝てなかったワケ

第二次世界大戦の主役と言えば、あなたは誰を思い浮かべるでしょうか?

数多いる人物の中でも、間違いなく筆頭格と言える男…。

アドルフ・ヒトラー。

その手で戦争の引き金を引き、悪魔的とも言える統率力で、地球上を戦争へと引きずり込んだ張本人。

亡くなってから75年以上経った現在も、その名前は忘れられることなく、彼に関する本は、世界中で3000冊以上も出版されていると言われています。

これほど多くの書籍が出版がされる中、彼自身が執筆したのは、たったの2冊だけ。

それが、あの有名な『わが闘争』の上下巻です。

しかし、実は、世の中ではほとんど知られていない幻の1冊がありました。

その本はドイツの地下壕で発見。

その後、アメリカに没収され、国立の公文書館で厳重に保管。

彼が書いてから、30年以上も日の目を浴びることはありませんでした。

そして現在でも、ほとんど人の目に触れない『幻の1冊』となっているのです。

この本に書かれていたのは、『わが闘争』よりももっと過激な、彼の運命をも変えてしまう、ある重要なポイント。

彼の強さの秘密…。

そして、破滅した理由…。

そんな内容がはっきりと描かれていたのです。

今回は、その幻の1冊を記事にしていこうと思います。

血の色の赤地に白い丸、真ん中には45度に傾いた鉤十字。

当時のドイツの人々は、この旗が各国を侵略していくのを目の当たりにしていた。

残虐な行動とは裏腹に、その確固たるビジョンに魅了された者は多く、実に90%以上の国民が、この旗の魅力に取り憑かれていた。

1939年9月1日。

強大な軍備を行い、隣国ポーランドへ侵攻。

これが、史上最大の戦争の火蓋を切ることになる。

ヒトラーが率いたナチス軍の力は圧倒的であり、大国フランスを1ヶ月で降伏させる。まさに、飛ぶ鳥を落とす勢いであった。

第一次大戦で敗北し、多額の賠償金を負っていたドイツ。

そんな状況から、わずか20年足らずでここまで躍進し、欧州を、そして世界を制覇する、とまで言われるほどまでに育て上げたヒトラー。

彼の強さの理由には、特徴的な演説に現れるリーダーシップやメディアを巧みに利用したプロパガンダ、Uボートや爆撃機、弾道ミサイルなどの軍事技術といった様々な考察がなされる。

しかし、初めから激しい戦いを仕掛けた訳ではなく、まずは第一次大戦の後に切り離された、かつてのドイツの領土を奪還。

現地のドイツ人を取り込んでいくことで、ナチスの支持者を増やしながら、その領土を広げていく。

さらに、ドイツと面した国と戦う時には、反対側から攻められないように不可侵条約を巧みに結ぶなど、頭脳的な戦略に基づいて、他国を我が物にしていったことが分かる。

このように、実は戦略に卓越していたという点は、演説や軍事技術の陰に隠れ、意外と見過ごされてしまっている…。

優れた戦略を活かし、破竹の勢いで進んでいったヒトラー。

しかし、皆さんもご存知のように、最終的には敗北の道をたどる。

では、戦略を熟知していたはずの彼は、なぜ負けたのか?

この鍵を握るのが、一人の学者だった。

ヒトラーには戦略の助言をくれる、ある学者がいた。

ヒトラーは彼を師匠と仰ぎ、その理論を学んでいたが、その師匠との仲違いが、あまり知られていないヒトラー敗北のきっかけとなった。

ヒトラーが師匠から学んだ理論…。

それは生存圏理論と呼ばれる。

「国家が発展していく際には、人口が増えるに伴い、食糧を獲得する場所の拡大が不可欠である。その領土の拡大のためなら、他国を侵略する権利がある」

というもの。

そのためヒトラーは、ナチスが勢力を拡大し続ける中で、増え続けるドイツ国民を理由に侵略を止めることはなかった。

そして、ヒトラーは師匠から学んだこの理論を自らの野望と照らし合わせ、ある1冊の本を書く。

その本には、

<ドイツは今後戦争を続けてでも領土を拡大すべきである。そして、ユダヤ人やスラブ人など、自分たちアーリア人以外を排除する。>

という、あまりにも極端なビジョンが描かれていた。

この本に描かれているビジョンの通りにヒトラーは戦いを続け、着々と領土を拡大。

その勢いは留まることを知らなかった。

しかし、彼が執筆する時には想像できなかった、ある見落としがあった。

初めはヒトラーに助言していた師匠も、その見落としに気づき警告をした。

「どんなに侵攻しても、絶対にあの場所だけは攻めてはいけない…」

「どんなにナチスが強かろうと、あの場所だけは生存圏理論が通じない、自ら負けることになるぞ…」

必死に止めようとする師匠の警告も虚しく、ヒトラーは、

「我が軍に不可能はない。ナチスこそが世界を征服するのだ」

と自らの力を過信し、全く聞く耳を持たない。

この時を境に、二人の師弟関係は決裂。

ヒトラーは、自ら本に描いたビジョンに突き進んでいった。

その後、師匠が忠告したことは現実となった。

ヒトラーが、禁断の地に踏み込んだことにより、圧倒的優勢だったナチスの勢いは急激に止まる。

そして、そのチャンスを逃さなかった連合国軍に攻められ、破滅の道をたどった…。

ヒトラーが記した思想は、その危険さから敗戦後、アメリカが没収。

その後、数十年、日の目を浴びることはなかった。

題名のなかった原稿は、後に『ヒトラー第二の書』と名付けられたが、この本の詳しい内容も、忠告をした師匠とのやり取りも、一般にはほとんど知られることがない。

そのため、ヒトラーが負けた本当の要因は、現在でもはっきりと語られることはほとんどない……。

圧倒的な力で、欧州を次々と支配していったヒトラー。

しかし、師匠が忠告した「触れてはいけない領域」を攻めたことにより、最終的には敗北の道をたどります。

そうは言っても、たまたまナチスが侵略した国が強かったからではないか?

そう思うかもしれません。

しかし、どんなに強い国でも、それぞれの国において、「触れてはいけない領域」というのがあるのです。

ヒトラーの件は1つの事例に過ぎません。

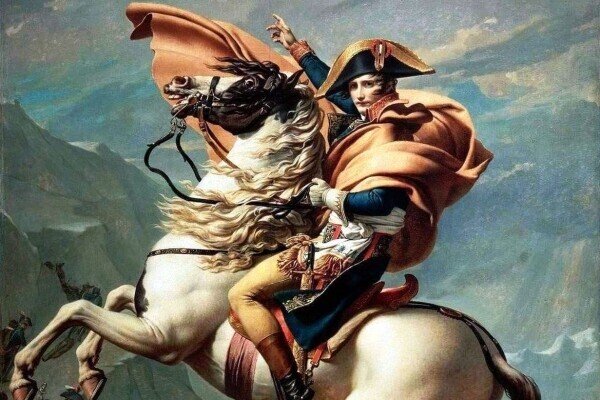

歴史上、数百年をたどってみると、戦いの天才と言われたフランスの皇帝ナポレオンも、同じような過ちを犯していることが明らかになっています。

そして、それは遠い出来事だけではなく、我が国にも言えることでした。

日本が敗戦国になった理由や未だに韓国から

「1000年経っても恨み続ける」

と言われる理由は、ただ軍事力で負けたのではなく、ただ侵略を広げすぎたからでもなく、「触れてはいけない領域」に進出してしまったことだったのです。

言い換えると、結果論で敗北のきっかけになったのではなく、ヒトラーの師匠が忠告したように、

「初めから負けることが判っていた」

と言っても過言ではありません。

もし、師匠と関係を悪化させることなく、ヒトラーがそれまで通り師匠の助言を聞き、警告を受け入れていたら、歴史はどう動いていたのでしょうか…?

日本人は、よく

「歴史にifはないのですが…」

「歴史にもしもは禁物」

と言いますが、それでは思考が停止してしまっていて、表面上の歴史しか見えていないことに全然気づいていないのです。

歴史に残る出来事には大小様々な転換点があり、その転換点に焦点を当て、ifという視点で考えることで、ただの事実が並ぶだけではない、より深い歴史の見方をすることができます。

そして、ほとんどの人が気づいていない教訓や学びも歴史から得ることができるようになります。

そんなフィクションの話をしてどうなるの?

と皆さんの中でも思った方がいるかもしれません。

「歴史にifはないのですが…」

「歴史にもしもは禁物」

というように、日本では歴史を学ぶときに、

「もしも~だったら」

というifの思考をタブー視する傾向にあります。

加えて、歴史は数百年も数千年も前の出来事。

そんなに過去の出来事を考えてもどうなるの?

と無味乾燥に感じてしまうかもしれません。

それは、現代の学校教育で、特に暗記偏重型の教育をされているのが歴史の授業だからなのです。

ただ教科書に載っている表面上の出来事だけを覚えるため、戦いの背景にあったことやその当事者が何を考えていたのか、どうすべきだったのかは考えることもありません。

そのせいで、歴史をどこか遠い出来事、映画や小説の中で触れるものと感じてしまうのも無理はありません。

もし、皆さんがこれまで通りの歴史の見方をしても、きっと、これからの日常で困ることはないかもしれません。

ましてや、歴史を学び続けることで、自分にとって心が痛むような見たくないものも出てくることがあるかもしれません。

しかし今、歴史を分けた転換点を探り、その瞬間にタイムスリップしたつもりで深く考える。

そして、「もしも…」という視点を使い、実際には起こらなかったパターンを考えることで、今まで見えていなかった広い視野を得ることができるようになるでしょう。

そして、一つの見方ではない様々な視点を得ることで、歴史に深みを感じ、学ぶことが楽しくなるかもしれません。

「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」

と、ドイツの名宰相と言われたオットー・ファン・ビスマルクが語るように、限られた人生において、自分自身の経験から学び想像できることには限りがあります。

歴史を広い視野で深みを持って捉えることで、自分の人生に活かせるような学びがあることでしょう。

選択の連続である私たちの人生において、ニュースの報道や誰かの軽率な発言などを鵜呑みにして、その情報を一面的に受け入れるのではなく、過去の歴史の成功や失敗に学ぶ重要性、一度立ち止まって考える重要性を理解し、より良い選択をできるようになってほしいという思いから、今回はヒトラーを題材にして書き綴らせて頂きました。

〔編集後記①〕

「歴史のif」の考え方は長い間、教育の現場では嫌遠されてきたと言います。

私たちの歴史の教科書の基本は、実際に起こったことを根拠として書かれること。

確かに、

「第二次大戦は連合国側の勝利で終わった」

という説明の後に、

「もしも日本がミッドウェー海戦で勝利していたら…」

「もしも日本が真珠湾を攻撃していなければ…」

なんて書かれていたら、生徒はどれが正しくて、どれが想像なのか解らなくなってしまうかもしれません。

そのため、

「歴史にもしもは禁物」

と言って、考えることを止めさせる方が楽なのは、少し理解できるような気もしますが…。

しかし、実際に海外の国家エリート養成大学では、外交官の卵たちが、この考え方を徹底的に学んでいると言います。

日本が強くなるカギは、ここにあるのかもしれません…。

〔編集後記②〕

ここで、クイズですが…、

Q1. オリンピックのメインの一つ、開催国の国民の期待を高める『聖火リレー』を考案したのは誰でしょうか?

Q2. サラリーマンが毎月の給料から税金を天引きしておく『源泉徴収制度』を考案したのは誰でしょうか?

Q3. 災害や取材、医療など、今では欠かせない存在になった『ヘリコプター』を世界で初めて実用化したのは誰でしょうか?

・

・

・

実は、3問とも第二次世界大戦を引き起こした張本人アドルフ・ヒトラーです。

彼が率いていたナチスでは、この3つの他にも、

・リニアモーターカー

・高速道路

・ジェット機

など、様々な技術を開発し、実用化していきました。

つい先日まで行われていた東京オリンピック。

テレビの前でご覧になった方も多いのではないでしょうか?

実は連日、日本のメダルラッシュを報道していた『テレビ放送』。

これも、歴史上初めて考案したのはヒトラーだったのです。

1936年のベルリンオリンピック、期間中はユダヤ人への迫害もやめ、参加国の選手や観客を目一杯もてなし、ナチスのホスピタリティを世界中に宣伝したと言います。

実際に、ノルウェーの選手は、

「僕らは日常に戻るのが億劫になっています。今は、楽園の真ん中で暮らしているので…」

と、ベルリンの選手村から家族にハガキを出したほどです。

こうして、大衆を巧みに操り、ナチスの虜にしていきました。

会場がヒトラーに喝采する姿を世界中に向けてテレビで放映し、その影響力を見せつけていたのです。

〔編集後記③〕

世界的な残虐者として悪名高いヒトラーには、実は尊敬する戦国武将がいたことをご存知でしょうか?

そのエピソードは今から約80年前、1939年のことです。

当時、ベルリンで開催された日本古美術展。

ヒトラーもその会場を訪れます。

多くの日本の古美術を熱心に見て回ったヒトラー。

その中でも、ある一人の武将像だけは念入りにじっくりと、いつまでも覗き込んでいたと言います。

その武将こそが…

「平清盛」

残念ながらヒトラー本人が、はっきりと発言した記録は残っていませんが、一代にして栄華を極めた平清盛にその姿を重ね合わせていたのではないでしょうか…。

この、日本古美術についてもそうですが、ヒトラーは日本について、かなり詳しい知識を持っていました。

その情報源の一つが、彼が師匠と慕ったある人物でした。

その師匠と慕ったある人物こそ、本編から名を伏せていたドイツの地政学者カール・エルンスト・ハウスホーファー。

ミュンヘンの大学で教授を務めていたハウスホーファーは、滞日経験のある日本研究家でもあり、流暢な日本語を話す上、日本に関する著書をいくつも残していたと言います。

ハウスホーファーは、ヒトラーの政治顧問も務め、あの有名作『わが闘争』を書くように勧めたのも彼だと言われています。

そして、本編の内容の通り、ハウスホーファーから学んだ戦略を使ってヒトラーは隣国に侵略を開始。

次々と欧州をその手の中に収めていきます。

破竹の勢いで欧州を侵略して行ったヒトラー。

ですが、ハウスホーファーは、後にユダヤ人大虐殺など、人道を外れた行動に出たヒトラーに戦略を教えてしまったことを深く後悔。

戦後の裁判では罪人にこそならなかったものの、その罪の意識から妻と共に服毒自殺を図ります。

しかし、上手く死にきれなかったために、日本駐在中に学んだ密教と武士道を参考に、最後は 「切腹」をしてその生涯を終えたのです…。

今回も最後までお読み頂きまして、有り難うございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?